在物理教学中渗透传统文化

李国榕 邓楚楚 张念依 林琪 林林 叶晴莹

摘 要:在物理教学过程中,应适时渗透传统文化的魅力,同时应注重学生的实践与体验。以透镜成像教学设计为例,引入“美人杯”的神奇现象,引导学生利用理论知识探究原理、解释现象,并鼓励学生自己动手制作美人杯,将理论知识运用于实际。

关键词:美人杯;透镜成像;物理教学

引言

初中生对物理知识的学习更注重基础,教师在教学过程中要侧重培养学生的学习兴趣。在教学中,教师可以通过渗透传统文化、展示历史文物、创设物理情景、开设创新科技小制作等方式,让学生了解物理文化,欣赏物理成就,领会科学精神,激发学习兴趣[ 1 ]。中国传统文化中有着大量经典物理学的应用,但是我们往往在教学中忽略了它们。如何充分发掘这一宝藏,并在教学中 适时渗透传统文化,成为一个值得深入研究的课题。

当前教育要求学生在初中物理学习中能够形成物理知识结构,具备基本的物理实验分析、设计和物理模型构建的能力[ 2 ]。人教版八年级物理教材“凸透镜的成像规律”这节内容是初中物理的重点内容之一,教学中发现很多学生对于这一知识的理解较为生硬,难以活学活用。因此,学习完透镜的成像规律之后,部分学生常常陷于知识点繁复混乱之中。为了让学生充分理解这部分知识,并应用生活之中,在凹、凸透镜成像知识点教学完成之后,我们设置了一节探究课,将透镜成像规律作为研究重点,拓展课程内容,激发学习兴趣,让学生在巩固物理知识的同时,体会传统文化的魅力。

1 教学过程设计

1.1 实物展示,激發兴趣

首先,教师先向学生展示一个杯子——美人杯的实物(如图1),并向学生介绍美人杯的历史:这种杯子的历史记录最早见于我国明代时期,相传得到杯子的人每次饮酒都有美人相伴。但是,由于制作技艺没有传承下来,美人杯逐渐从历史上消失了。专家们曾多次尝试复原美人杯,却都失败了。1981年,四川省东方瓷厂的专家根据一只出土的美人杯,经多次试验后仿制成功[ 3 ]。接着,教师引导学生观察杯子的外观特点:杯子的造型与普通的酒杯非常相似——这看似寻常的杯子却被冠以“美人”的称呼,必然会引起学生的疑问:美人杯?用这杯子喝酒会有美人相伴?学生好奇心被迅速提了起来。

而后,教师引导同学们仔细观察杯子的内部,大家就会发现这个杯子与众不同的地方:它的杯心有一块凸起的玻璃(如图2)。这一阶段的学生刚学习完透镜成像,因此他们可以迅速反应出来,这是一块凸透镜!

教师此时向学生展示美人杯注水后的图(如图3),学生哗然:原来注入水后,杯心那块凸起的玻璃处显现出了一幅美人的图样!学生恍然大悟:原来美人杯的“美人”在这里!但同时,学生又有了新的疑惑:为什么注水之后才会显示出美人的图样,注水之前却没有呢?

1.2 层层深入,引发思考

此时教师把课堂交给学生,让学生分小组自由讨论,鼓励学生提出自己想法,讨论美人杯中可能存在的“玄机”。学生纷纷猜测“美人”的位置:有的猜测“美人”藏在凸起的玻璃中,有的猜测“美人”藏在杯底。

当学生的学习动机被充分调动,有强烈的求知欲时,教师向学生展示美人杯的内部构造示意图(如图4):其实“美人”并不是凭空出现,而是原本就藏在杯心凸起的玻璃下方的夹层中。

此时,教师向学生提出两个问题让学生思考讨论:

(1)为什么在美人图样上加个凸透镜就能使美人“消失”?

(2)注水后为何美人图样能显现出来?

由于刚学习完透镜的知识,学生便会联想到凸透镜的成像的原理,教师可请学生自行总结一下凸透镜的成像规律,完成表1的填写。

完成表格填写后,教师引导学生思考杯子不注水时看不见“美人”的原理。

一些学生审视表1后发现,表1中u=f 时的“不成像”可以与美人“消失”联系起来,于是大胆推测:美人的图案刚好位于凸透镜的一倍焦距处,此时美人是无法成像的。这也就解释了问题(1):为什么在美人图案上加个透镜就能使美人“消失”。对于能够发现问题的学生教师要对他们给予肯定与表扬,没发现其中规律的学生教师也要耐心引导。此时,教师可让学生画出光路图(如图5)。

至于问题(2),教师可引导学生观察“美人”——也就是“像”所处的位置。观察发现“美人像”处于透镜的下方,即像与物在透镜的同侧,说明“美人像”很可能是一个虚像。这与学生原有的认知产生了冲突:凸透镜镶嵌在杯中,与杯底美人图案的距离是不变的,既然上面分析出透镜与美人图案的距离是u=f,那注水之后怎么又成像了呢?

就在学生陷入困惑之时,教师帮学生指出一条“新路”:向学生展示出注水后的美人杯内部构造示意图(如图6)。这时细心的同学可能就发现,注入水后,由于水的存在,凸透镜上方的凸起部分被水“填充”了,使双凸透镜变成的平凸透镜。

教师可对发现此现象的学生予以表扬鼓励。随后教师向学生简单的介绍平凸透镜与双凸透镜的区别:对于双凸透镜,若其中有一侧被用与透镜同种材料的玻璃填平,则变为“平凸透镜”(即透镜一侧的曲率半径变为无穷大),可理解为该凸透镜对光的折射能力减弱了,从而导致了该凸透镜的焦距变长[ 4 ]。若考虑到水的折射率小于玻璃的折射率,该“平凸透镜”(如图6)的焦距将介于被用与透镜同种材料的玻璃填平的平凸透镜的焦距与双凸透镜的焦距之间[ 5 ]。鉴于初中学生的知识储备,这一点在介绍中可忽略。若部分学生对深入了解有强烈的求知欲,教师可在课后辅导中向学生介绍透镜焦距计算的详细公式[ 6 ]。

接下来就是学生探索真相的关键时刻:水的注入使透镜焦距增大,教师可让学生画出注入水后的美人杯光路图(如图7)。画出光路图后,学生的疑惑解开了:由于美人图样的位置没有改变,而凸透镜的焦点从图7中的F点变为F1点,从而使美人图样处于平凸透镜一倍焦距以内,因此“美人”成放大、正立的虚像。

1.3 实物复原,加强认识

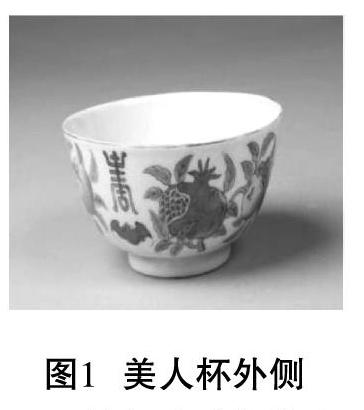

分析完美人杯的原理后,教师可以让学生开展分组实验,自发讨论实验步骤,亲自动手做一个“简易美人杯”。实验材料如下:塑料杯两个(可使用小果冻盒代替)、毫米刻度尺,凸透镜一个(焦距13 mm)、小图案一张、胶水、小刀、热熔胶若干。

通过课堂教学发现,学生经过上述的深入学习后,大部分小组可以完成“简易美人杯”的制作(如图8),少数动手能力较弱的学生,在教师的引导和同学的帮助下,亦可完成制作。

制作方法如下:

(1)将小图案用胶水贴于塑料杯“2”的底部;

(2)在塑料杯“1”的底用小刀挖出一个跟凸透镜相差不大的圆孔;

(3)用热熔胶将凸透镜固定在塑料杯“1”杯底的圆孔处;

(4)最后将两杯叠起用刻度尺量出杯底之间的高度差(高度差应为凸透镜的焦距),并用热熔胶固定。

学生对简易美人杯的制作很感兴趣。制作完成后,学生们互相对比谁做的美人杯在注水之前能够完全不显示“美人”图案(如图9),注入水后能清晰的显示“美人”图案(如图10)。同时,学生在杯中注水后,可以清楚地观测到“美人像”是正立、放大的,這与课程中推导的结论完全相符!该实验充分让学生体会到逻辑推理与实验操作之间的完美契合,并让学生享受到成功的喜悦。

在实验过程中,有的学生制作的“美人杯”在注水后无法出现清晰的美人图案,或只有模糊的图像,而教师可以此为契机,引导学生在课后探讨实验没有完全成功的原因,鼓励学生反复实验,认真钻研。

2 总结

通过以上课例的学习,在教师的引导下,学生自主思考、深入探究,亲自动手制作“美人杯”,巩固了课本知识,加强了动手能力,同时拓展了文史知识,充分感受到传统文化的魅力,更为之后的一节新课“眼睛和眼镜”打下了坚实的基础。

参考文献:

[1] 周艳.浸养科学素养的可行之道——物理文化视域下初中物理教学设计探析[J].基础教育参考,2019(20):53-56.

[2] 陈培凤,季卫新.深度备课:初中物理实验教学中发展学生核心素养的策略——以“探究凸透镜成像的规律”教学设计为例[J].物理教师,2019,40(2):23-26.

[3] 王永方.“美人杯”试制成功[J].中国陶瓷,1981(4):65.

[4] 蒋遷林,胥靖,秦媛,等.折射率对薄透镜成像的影响[J].内江师范学院学报,2015,30(8):11-14+24.

[5] 别莱利曼.趣味物理学问答[M].北京:中国青年出版社,2010: 194-195.

[6] 赵凯华.光学[M].北京:高等教育出版社:2004:46.