学龄期常见慢性疾病住院患儿心理行为问题及主要影响因素研究

谭巨丹,尹华英,孟 拓,郭小利,李双子,王君君,陈学兰

重庆医科大学附属儿童医院儿童青少年生长发育与心理健康中心/国家儿童健康与疾病临床医学研究中心/儿童发育疾病研究教育部重点实验室/儿童营养与健康重庆市重点实验室,重庆400014

近年来,慢性病患病人数持续增加,发病年龄越来越低龄化,儿童慢性病已成为儿科医学领域主要的问题,也是影响儿童健康的主要公共卫生问题。有文献报道,发达国家15%~20%的儿童患有慢性疾病[1],我国儿童慢性疾病的发病率与发达国家接近[2]。我国学龄期常见的慢性疾病有幼年特发性关节炎、慢性肾病、白血病、癫痫、哮喘等,由于学龄期儿童处于生长发育阶段,认知和心理发育不完善,对外界不良刺激较敏感且承受能力较差,慢性疾病作为一种不良刺激,使患儿出现情绪和行为问题的概率大大增加,其影响可能持续至成年,从而降低了患儿长期生活质量[3]。本研究通过对学龄期常见慢性疾病住院患儿的心理行为问题、主要养育者情绪现状及患儿个性的研究,调查慢性疾病患儿心理行为问题的现况及主要养育者的情绪问题,分析主要影响因素,拟为临床实施心理干预及针对性治疗提供依据,以提高慢性疾病患儿及家庭生活质量,改善慢性疾病患儿长期结局。

1 对象和方法

1.1 研究对象

采用方便抽样法,依据重庆医科大学附属儿童医院学龄期慢性疾病住院患儿人数的顺位,选取2018年11月—2019年5月常见慢性疾病收治科室(风湿免疫科、肾脏科、血液科)幼年特发性关节炎、慢性肾病、白血病3类代表性疾病的住院患儿及1位主要养育者为研究对象。纳入标准:①患儿疾病符合慢性疾病的诊断标准,年龄6~12岁;②养育者能够看懂并理解问卷内容;③患儿及养育者同意参加研究。排除标准:①患儿及主要养育者不能与问卷调查者进行良好沟通;②患儿病情处于危重阶段;③拒绝参加研究者。

1.2 调查方法

患儿在本院被确诊入院后,获得患儿及主要养育者同意,由调查员使用统一指导语发放调查问卷,详细介绍本次调查目的、意义及问卷填写方法。主要养育者按要求填写后由调查员现场回收并进行初步审查,漏填者现场补填。回收问卷统一编号,剔除填写不完整、存在逻辑错误、回答明显规律性的无效问卷,问卷结果进行双人录入。共发放调查问卷190份,回收有效问卷182份,有效回收率为96%。

1.2.1 患儿及家庭一般资料情况表

使用自制问卷调查患儿及家庭一般资料,包括患儿性别、年龄、病程、病种、住院时长、家庭住址以及主要养育者职业、文化水平及家庭月收入等。

1.2.2 Achenbach儿童行为量表(Child Behavior Checklist,CBCL)

Achenbach CBCL是我国用于评估4~16岁儿童心理状况、社交能力和行为问题的标准测量工具,量表重测信度为0.90,内部一致性Cronbach′s α系数为0.93,本研究选用家长用量表[4]。CBCL共有113道题目,采用等级评分法,无该表现计0分,偶尔有计1分,明显/经常有计2分,最后计算CBCL总粗分及各因子得分。社会心理行为问题根据年龄、性别不同具有不同的类别,分为内向性因子和外向性因子两大类,内向性因子包括抑郁、社交退缩和交往不良等,外向性因子包括多动、攻击性和违纪等。

1.2.3 焦虑及抑郁自评量表

采用Zung焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)和Zung抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale,SDS),Cronbach′s α系数分别为0.931[5]和0.878[6],具有良好的信效度。SAS和SDS均为4级评分法,分别由20个条目组成。根据中国常模,SAS标准分的分界值为50分,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,>69分为重度焦虑;SDS标准分的分界值为53分,53~62分为轻度抑郁,63~72分为中度抑郁,>72分为重度抑郁。

1.2.4 艾森克个性测验(Eysenck Personality Questionnaire,EPQ)

EPQ是由英国著名心理学教授艾森克(Eysenck H.J)所编,因其操作简单和信效度较高,目前是国际上最广泛使用的个性测量问卷之一,共88道题,答案分为“是”或“否”,最后将粗分换算为标准分。本研究采用龚耀先修订的艾森克个性测验(儿童版)进行调查,内部一致性Cronbach′s α系数为0.860[7]。EPQ采用因素分析法归纳了人格的4个主要维度:内外向(E)、情绪稳定性(N)、精神质(P)和掩饰性(L)。个人的人格特征由上述4个维度构成,个性倾向性按偏离均数的程度划分,以E量表为例,中间型(分数T为43.3~56.7分),倾内向型(T为38.5~<43.3分),倾外向型(T为>56.7~61.5分),内向型(T<38.5分),外向型(T>56.7分),其余量表类推。

1.3 统计学方法

采用SPSS 20.0统计软件包进行数据整理和统计分析。对筛查量表得分采用中位数M(P25,P75)进行统计学描述,定性资料采用例(%)描述;组间行为问题采用秩和检验;行为问题的影响因素采用多因素Logistic回归方法。检验显著性水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

182份有效问卷中,幼年特发性关节炎患儿83例,慢性肾病患儿48例,白血病患儿51例;男患儿102例,年龄(9.15±2.02)岁;女患儿80例,年龄(9.60±2.59)岁,两组患儿年龄差异无统计学意义(P>0.05)。

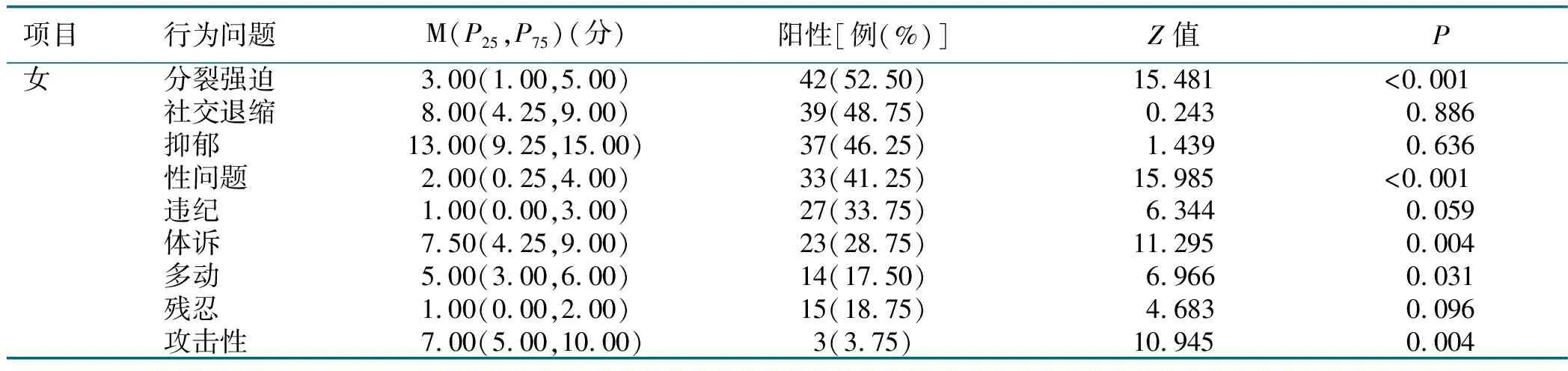

2.2 患儿行为问题检出情况

本研究以全国常模CBCL量表参考分界值为标准,6~12岁儿童分为男、女两组,男患儿中单项行为因子检出率由高到低前3位为社交退缩(73.53%)、强迫(68.63%)和违纪(54.90%),疾病间差异无统计学意义(P>0.05);女患儿前3位为分裂强迫(52.50%)、社交退缩(48.75%)和抑郁(46.25%),其中社交退缩和抑郁在疾病间差异无统计学意义(P>0.05),见表1。选择无疾病差异的单项行为因子进行单因素分析,结果见表2。

表1 学龄期常见慢性疾病住院患儿心理行为问题情况

(续表)

表2 学龄期常见慢性病患儿主要行为问题单因素分析 [M(P25,P75)] 单位:分

2.3 主要养育者情绪状况及患儿个性特点

主要养育者焦虑检出率为80.76%,抑郁检出率为87.91%。幼年特发性关节炎、慢性肾病、白血病住院患儿的主要养育者焦虑情况检出率分别为83.13%、77.08%、80.39%;抑郁情况检出率分别为84.33%、95.83%、86.27%,不同疾病间SAS、SDS得分差异无统计学意义(P>0.05)。182例患儿中内向稳定型34.62%、外向稳定型46.15%、内向不稳定型8.24%和外向不稳定型10.99%,不同疾病间差异无统计学意义(P>0.05)。

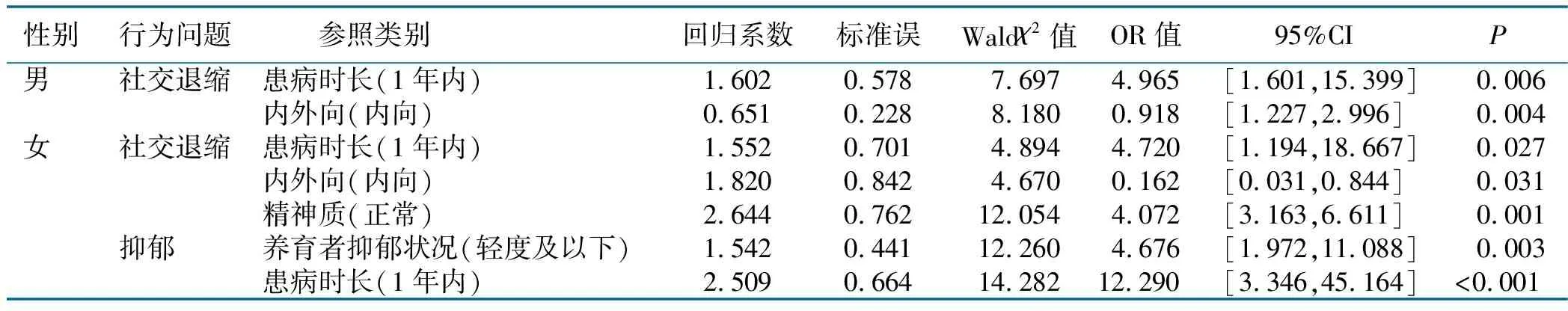

2.4 患儿心理行为问题的影响因素

以被调查的3种慢性疾病住院患儿普遍出现的行为问题:社交退缩、强迫、违纪、抑郁为因变量,养育者情绪、患儿个性测试结果、养育者职业及文化为自变量进行回归分析。结果显示不同性别儿童具有不同的行为问题和影响因素,男患儿的社交退缩程度主要受患病时长(OR=4.965,P<0.05)和性格内外向(OR=0.918,P<0.05)影响,患病时长越长、性格越趋于内向,则男患儿的退缩程度越高,且患病时长的影响较性格的影响更大。女患儿的社交退缩程度主要受患病时长(OR=4.720,P<0.05)、性格内外向(OR=0.162,P<0.05)和精神质维度(OR=4.072,P<0.05)影响,患病时长越长、性格越趋于内向及精神质维度得分越高,则女患儿的社交退缩程度越高。女患儿的抑郁状况主要受患病时间(OR=12.290,P<0.05)和养育者抑郁情况(OR=4.676,P<0.05)影响,患病时间越长、养育者抑郁情况越重,则女患儿的抑郁程度越高,且患病时长影响更大。见表3。

表3 学龄期常见慢性疾病儿童行为问题主要影响因素的Logistic回归分析

3 讨论

慢性疾病的病程较长且复杂,易反复发作,需要长期治疗。不仅改变了儿童的生理状况,还造成了慢性疾病儿童更容易表现出情绪、心理及行为问题。

3.1 学龄期常见慢性疾病住院患儿心理行为问题现况

本研究结果显示,社交退缩、违纪及强迫行为是学龄期慢性疾病男患儿常见的心理行为问题,女患儿则为社交退缩和抑郁,与国外研究结果[8-9]一致。慢性疾病造成的活动受限、精力不足、社会认同感低下和正常同伴交往的缺失等,使患儿容易产生消极的自我概念和自我意识水平降低,产生自卑心理,造成社交退缩、交往不良等问题[10]。女患儿的抑郁情绪较为突出,因慢性疾病对正常的机体功能和个人生活方式产生改变包括长期疼痛、特殊饮食限制和治疗措施或药物的副作用等,造成不同程度的低落心境,如抑郁、紧张、恐惧、退缩等[11]。学龄期男患儿则更易产生强迫及违纪行为,因其更加好动、活跃,对外界探索欲望更强[12],对规则的服从性更弱,当慢性疾病对其活动及亲社会行为产生限制时,则容易产生违抗性,出现违纪、强迫等行为。

3.2 学龄期常见慢性疾病患儿行为问题的主要影响因素

3.2.1 患病时长

回归分析结果显示,患病时间越长,男患儿及女患儿的社交退缩程度均越高。埃里克森的人格发展理论认为,学龄期主要是勤奋对自卑的冲突,为确立自我同一性、形成能力做准备。在这一阶段,同伴及社会的影响大于父母的影响[13],儿童主要专注于步入社会的谋生技能的学习,与他人一起合作、劳动以证明自身价值[14]。随着住院时长的增加,限制了患儿的同伴交往及亲社会行为,自我效能感降低,导致患儿的性格因缺少主动性和合作性而走向自卑、孤僻和退缩。此外,随着年龄增加,患儿的认知水平也逐渐上升,对个人生活、社会关系及学校生活的需求逐渐增加[15],当疾病情况不允许其回归社会时,则更容易产生社交退缩等行为问题。同时,本研究发现,患病时长越长,女患儿抑郁程度越高。女患儿对自我形象的要求较高,随着患病时长的增加,疾病对生理和心理的累积影响导致女患儿的自我认知出现偏差,常常出现“自己什么都不如别人”“是个有病的孩子”等消极认知。与Peterson等[16]的研究一致,在面对慢性疾病时,女患儿自我接受程度更低,自我概念及自我形象更倾向于负面,面对疾病压力较多采用“负性情绪反应”,例如消极思维、自我贬低、拒绝外出和社交,逃避外界评价等。

3.2.2 养育者情绪状况

作为一个长期应激源,慢性疾病对家庭关系及养育者情绪健康均产生了不良影响。本研究结果显示,大部分养育者出现不同程度的焦虑及抑郁情况,与国外报道[17-18]相似。慢性疾病患儿的住院治疗需要照护,因此,绝大部分家庭选择由1名主要养育者进行长期照护。这名养育者承受着巨大的心理及生理压力:①疾病压力。由于对患儿疾病情况及其治疗、预后、长期生存质量等的担心和恐慌,养育者自诉常出现失眠、焦虑、抑郁、疲倦等负性情绪[19],在患儿住院期间尤为明显。②社会压力。养育者除日常生活外,面临着因患儿反复住院导致的个人生活紊乱、夫妻关系失衡、社会隔离加剧,家庭参与感薄弱[20],自诉与家庭成员倾诉住院压力,例如环境改变的影响、维持日常生活的困难及面对患儿疾病的担忧时,常常不被其他家庭成员理解和支持,加重了养育者的心理压力。

在本研究中,养育者负面情绪越重,则女患儿的抑郁程度越重。行为是个体在后天生活环境中习得的,养育者的负面情绪导致过分关注患儿预后的不良因素[21],出于保护患儿的心态,例如害怕患儿在社交过程中被歧视、在玩耍过程中受伤或发生感染,主要养育者在面对患儿的社交需求时常常选择拒绝或者无视,使得患儿发展出依赖性和自卑倾向,降低了患儿的自我效能感,自尊心减弱,从而出现社交退缩和抑郁状况[22]。由于女性在生理层面感知力普遍更强,女患儿通常能更加敏感地察觉到主要养育者的焦虑、抑郁和烦躁等情绪,产生“父母不开心都是因为我生病”“都是我不好”等过强的自责想法,从而加重了自身的抑郁情绪。

3.2.3 患儿性格

个性是指个体具有一定倾向性的心理特征总和,也称人格,个性具有一定的遗传稳定性,但也受环境影响[23]。不同个性的儿童具有不同的认知,在面对冲突及事件时会做出不同的情绪行为反应。本研究发现,患儿外向性格为保护因素,性格内向的患儿出现社交退缩的可能性更大。艾森克个性测验中,E量表高分者提示性格偏外向,为人善于交际,健谈冲动,好与人交往;做事激进,进攻性较强。而E量表低分者性格偏内向,为人严肃好静,偏于保守,善于自我省察,对外界事物常保持距离、有所保留,善于控制情感;做事则三思后行,瞻前顾后。个性内向或较为内向的儿童对外界环境感知更加敏感,情绪表达更为内敛,在面对慢性疾病这一刺激源时更倾向于选择压抑其负性情绪和应激反应,导致对外界的抗拒和封闭;在遇到慢性疾病所造成的痛苦和不适时,内向性格的患儿疏于表达,可能造成父母和医务人员的忽视,使其缺乏情绪发泄方式和途径,最终造成社交退缩。

3.3 启示

慢性疾病患儿的心理行为问题成因较为复杂,可受到来自家庭、同伴、医院、学校等各个方面的影响,也受个人性格特点的制约。医护人员应与患儿及家庭建立良好的护患关系,针对患儿个性特点做好心理咨询与辅导,帮助患儿增强自我效能感及归属感,树立信心,以提高治疗护理的配合度;系统评估患儿心理及行为问题,进行综合性的心理治疗,例如沙盘游戏疗法、行为认知疗法、渐进放松疗法、集体疗法[24]等;对患儿家庭(主要养育者)进行充分的疾病健康教育,积极调动社会支持,创造良好的家庭氛围和生活学习环境,以改善患儿的心理适应能力及家庭的应对能力[25];针对患儿养育者的文化程度及社会经济地位等,指导其采取积极有效的应对方式[26],建议父母不断提高自身素质,学习合适的教育方式,保障和帮助儿童身心健康发展。