探析中国古典园林中竹在轩斋隐逸氛围营造中的作用及配置手法

■高汉君,曹琳羚

(成都纺织高等专科学校,四川 成都 611731)

众所周知,在一个中国古典园林中不同属性的空间有着不同形式的场所布局手法,如厅堂,因其多为会见宾客的正式场所,因此多靠近入口,前后多留硬地且形式规则,在植物配置方面也多用对称式种植。而有些空间则恰恰相反,例如书斋、琴室等进行风雅活动的场所多处于园中偏僻安静的位置,其氛围也是如此。在《园冶》书房基一节中写道:“书房之基……择偏僻处,……借外景,自然幽雅,深得山林之趣。”[1]也证实了书房常居于园林幽深僻静之处。这种带有隐逸性质的场所十分受到文人的偏爱,这是他们释放自己内心世界之处,如同司马光在《独乐园记》中处处都描述着自得其乐的情景,在古人眼中,园外是纷繁的现实世界,满是政治斗争、追名逐利、逢迎俯仰,园内则是自我的空间,在咫尺山林间可柔情、可随性、可畅怀,达到回归本我纾解烦忧的目的。恰巧在大量的园林史料、园画里,这两类空间中出现最多的植物便是竹,且竹对这类空间的形成起到了至关重要的作用。接下来笔者将以这类场所的空间布局为平台,还原竹在该空间中的种植位置法,并分析如此种植的原因及所起作用。

一、轩斋(书房、琴室、茶寮)等场所的隐逸之境及其空间序列

文震亨在《长物志》中写道:“居山水门者为上,村居次之,郊居又次之。吾不能岩止谷,追之而混迹市,要门庭雅,室清。亭台具士之,有幽人之致,又当佳木怪,陈金石书。令居之者忘老,寓之者忘,之者忘倦。隆则飒然而寒,冽则煦然而燠,若徒侈土木,尚丹,真同桎梏樊而已,志室第一”[2]。这篇《室庐》位于《长物志》一书第一篇,讲出了文震亨对居所环境的标准与思想境界的总体要求。表达出从实际到意向都希望能居于山水间的愿望,然山水也会有不同的风景,有的开阔壮丽,有的深奥幽静,而文中重点提到“斋阁有幽人之致”则指出“斋阁”需幽深,轩斋中人必具有“幽人”的特质。“斋”在说文解字中解释为“也,庄也,恭也。”因此轩斋则是指能荡涤心神之所,园林中如书房、琴室、茶寮均在其列。

要营造出轩斋的“幽”并不能只讨论轩斋本身,而应关注其周围甚至整个序列。以“沧浪亭”中的“翠玲珑”为例,如今沧浪亭中的翠玲珑前有一处三折空间,这种建筑形式看似别具心裁,也因此引起诸多学者注意与研究,但查阅沧浪亭的沿革及园记不难发现它是由景观布局演变而来。翠玲珑为南宋韩氏(蕲王韩世忠)时期所建,当时为一座竹亭,后因沧浪亭几经变故,翠玲珑的样貌变化不得而知,但清阙名《游沧浪亭记》中清晰描述了此处之景:“……进对面竹深处,则有小屋数椽,四面有窗,题曰‘翠玲珑’。此处桌椅几榻皆以竹为之,而茗壶、茶碗供设甚备,盖为留客处也。复小坐啜茗,见四维翠竹,微透日光,清风徐动,烦襟顿释”[3]。从这里看出当时的翠玲珑还只是一间小屋,主题为竹,应为一间茶寮。翠竹环绕,观竹品茗,使人忘却世俗烦忧,而“竹深处”正是造成其清幽之境的主要原因。“竹深处”又具体是怎样的一种布局才能显出建筑的幽深感?在《园冶》相地一篇中描写了许多场景:“槛逗几番花信,门湾一带溪流,竹里通幽,松寮隐僻,送涛声而郁郁,起鹤舞而翩翩。”;“开径逶迤,竹木遥飞叠雉”;“约十亩之基,须开池者三,曲折有情,疏源正可;余七分之地,为垒土者四,高卑无论,栽竹相宜。堂虚绿野犹开,花隐重门若掩”[4]。从文中可看出,前期路径均具有曲折的形式特征,除此还搭配有地形、花木、水体,其中还屡次提到了竹。这种布局手法类似《桃花源记》中的空间转换——“……从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。”其重点是入口,入口并不是一个口,而是一段通道,这种神秘的氛围能潜移默化地影响在其间行走的人。这种影响能为最终将要呈现之景做好铺垫,就如同《桃花源记》中那片净土,其美好程度也不过与乡村风景相似,但因为有前期狭窄隧道的步行体验才有了“豁然开朗”的惊喜之感,才有了桃源之境的超脱感。因此,笔者认为众多古代园主人正是十分善于利用这种景观序列的布局手法,使其轩斋之类场所具有隐逸出世的氛围。

二、轩斋隐逸氛围与竹的关系

至于为何文人园林常以(散生)竹作为通幽之境的素材,笔者认为可以从两方面理解:一是这种竹在江南地区十分常见,竹本身便成为山林的意象代表,再加之它十分强健的根系能在极短的时间成林;二为竹致清的外貌特征及文人赋予它的品德,使其在视觉上、精神上都符合退隐山林,清修淡泊的意象。白居易在《养竹记》中写道:“竹似贤,何哉?竹本固,固以树德;竹性直,直以立身;竹心空,空以体道;竹节贞,贞以立志。夫如是,故君子人多树之,为庭实焉”。文人种竹以督促自己,以竹比德,那么园林中什么地点适宜自我修身?无疑是看书、读画、抚琴等风雅之所。在明代王象晋主持编撰的《二如亭群芳谱》一书中便提到:“竹……宜曲栏回环,宜深院孤亭”,更能证明竹在幽深曲折的环境打造上早已是通用的手法。

在走过了前段的曲折路径后,便是轩斋的场地,如《游沧浪亭记》中的“翠玲珑”般,竹将建筑紧密围绕的配植方式是否为个例?答案是否定的,在司马光的《独乐园记》中的多处场景都使用了竹,其中“种竹斋”为书斋,文中记载“沼北横屋六楹,厚其牖茨,以御烈日。开户东出,南北列轩牖,以延凉飕。前后多植美竹,为消暑之所,会之曰‘种竹斋’”。虽为书斋,但园主将“消暑”作为此处的重要功能,因此在建筑前、后均种竹。以竹抵御烈日,并且通过在南北方向开窗,形成空气对流,热空气在吹进室内前经过竹林时便能冷却。要达到这种理想的结果,需选择高大的散生竹,竹林面积需宽广,如此才能形成阴翳的效果,才能有置身竹林间的归隐之感。

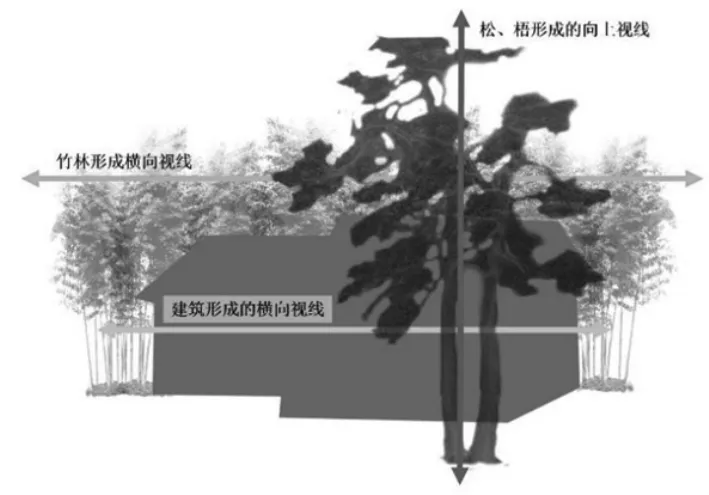

除了这种被竹紧密围绕的布局手法,轩斋外还有另一种常见的配置方式,即前树后竹,这种配植方式可为轩斋留出足够的采光条件。在《小窗幽记》中有一段这样的文字:“门内有径,径欲曲;径转有屏:屏欲小;屏进有阶,阶欲平;阶畔有花,花欲鲜;花外有墙,墙欲低;墙内有松,松欲古:松底有石,石欲怪;石面有亭,亭欲朴;亭后有竹,竹欲疏竹……”[5]这一段首先佐证了前文中提及的“世外之境”的序列关系,接着表明出前松后竹的配植关系。在文征明的《真赏斋图》(见图1)及《独乐园图》(见图2)中也可以清晰看见极为类似的配置方式。在这种前松后竹的配植方式中,松与竹之间又有固定的比例关系。在《群芳谱》中记载,“竹……宜乔松突兀”“松……宜修竹万竿”[6],《小窗幽记》集景篇中也有一句“乔松十数株,修竹千余竿……”如此可看出,当时对松与竹配植的比例关系的认识相当一致。此配植取松苍劲挺拔向上之势,竹林成片均高横向蔓延之势,两种不同方向的植物特征形成纵横对比,又因松的数量少,则为横向的建筑、竹林起到点缀破势的作用(如图3所示)。

图1 文征明《真赏斋图》

图2 文征明《独乐园图》局部

图3 前松后竹视线分析图

与前松后竹相似的搭配还有前梧后竹。在《花镜》的《种植位置法》中将竹与梧一并讲述:“梧竹,致清。宜深院孤亭。好鸟间关。”[7]从外形上,竹与梧有许多被文人看中的相似特质,如笔直的树干、青绿的树皮,但梧桐有一些竹没有的特性,例如秋季黄叶、冬季落叶的季相变化,明代陈继儒《小窗幽记》一书中对梧与竹在轩斋边的配置有详细的描述:“凡静室,前栽碧梧,后栽翠竹。前檐放步,北用暗窗,春冬闭之,以避风雨,夏秋可以开通凉爽。然碧梧之趣:春冬落叶,以舒负暄融和之乐;夏秋交荫,以蔽炎烁蒸烈之威之载”[5]。在此文中表明了前梧后竹的配植方式,并表明建筑前宜开敞明亮,梧桐分支高度高且喜阳,落叶的习性也能充分满足建筑内随季节变化随之改变的光照需求变化。这种轩斋多考虑四季的实用性,因此,将梧桐种在建筑以南,而与之相反的是竹,竹不易种在建筑南边,常种在轩斋侧或北面,这样既能满足竹林生长所需的阴凉湿润的环境又不会影响轩斋的采光。梧桐与竹的比例与松与竹的比例一致,仍然是房前梧桐几株或孤植,竹为散生竹,片植于屋后,梧桐与竹一前一后、一亮一暗、一孤一群,一个有季相变化,一个四季常青,以轩斋为观景点,形成了四面不同的景观效果与意境。观看王《一梧轩》一画(见图4)可清晰看到一所轩斋前孤植一棵高大的梧桐树,轩斋后有竹与石相映。

图4 王《一梧轩》

石、竹、松、梧这四种元素常出现在轩斋旁,从寓意上讲,石除了自身的观赏性外,常被作为山的意象化物体。以石代山后,种在其旁的松、竹、梧则意为还原他们在山崖盘结时坚毅的原始生长环境,文人们常以此比德。清代画家郑板桥爱竹,时常在画中将竹与石搭配在一起,并留下著名题词诗《竹石》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”从此文中的“破岩、千磨万击、东西南北风、坚劲”中都可以看出文人将竹的枝干坚韧、根系发达等生物特性上升到了道德品质层面,以竹喻人、以竹喻情、以竹喻怀。因此再看《一梧轩》可以发现此画中的庭院布局完全符合最为理想化的建筑风水——即背山面水的布局形式。当没有山时则以石代山,种竹表示“山”上植被,以形成完整意像上的山。因此在讨论竹的种植位置法时,必须将石、松、梧这些惯有配伍手法一并考虑其中。

三、结语

竹作为中国古典园林中十分常见的植物素材,常被用在现代中式景观或庭院中,但竹的种植位置需要认真考究。并不是宅院的任何地方都适合种竹,如正厅前、前院等正式场合种竹之例极少,本文中所探讨的场所为行风雅之事的轩斋、阁楼。这些地点常位于园中最隐秘的位置,是园主人回归自我之所。因此,竹常被大片种植,形成视觉阻隔带,将厅堂卧房等处理世俗事物之所与书斋、琴室、茶寮等处隔绝开,无论这个隔离带的宽窄,在其间建设一条曲折的道路,并制造实质性的视觉阻隔,由此便能起到如同行走在“桃花源记”中的隧道般“穿越”的效果。在轩斋等建筑周围,竹的种植位置多在其后(北面),常以梧桐、松种在房前,搭配比例可参考“乔松十数株,修竹千余竿”。房后的竹还常与石或石山搭配,其最终形成的前疏后密的院落布局十分符合“背山面水”的传统风水观。当然这种布局还有舒适性方面的考虑,例如冬天开南窗吸纳阳光,闭北窗抵御北风,房后的山石与竹同样起到了阻挡寒风的作用。夏季将南北窗打开使空气流通,此时的梧桐枝叶茂密也能遮挡一些烈日。这些配置方式是古人在多年的种植经验中积累而来,在植物配置方面考虑得更细更人性化更符合中国人的习惯。这是一笔宝贵的财富,有待同行对中国传统园林的植物配置进行更深入的考据和研究,真正将前人的经验找回,使其能与现代景观设计相结合运用并发扬光大。