如何以“规则”行“语言游戏”

——维特根斯坦语言哲学观的再思考

阎浩然

(北京外国语大学英语学院,北京100089)

一、前言

维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)被认为是二十世纪最重要的哲学家,他的导师罗素(Bertrand Russell)称赞他是“天才中的最完美典范”。维特根斯坦有两部最为人熟知的作品,对西方哲学产生了深远的影响,一部为出版于1921年的《逻辑哲学论》,一部为其去世后得以出版的《哲学研究》①本文涉及的维特根斯坦《哲学研究》的引文统一依据2009年出版的最新英译本,因该版没有相应汉译本,所有汉语引文均为笔者自译。。《逻辑哲学论》用形式逻辑来探讨语言问题,在书中,他提出了著名的“图像理论”(Picture Theory)。该理论认为,我们应该把有意义的命题视为可以映射真实世界状态的图像,通过命题的逻辑表达来反映世界中存在的各种事件状态。这一观点得到了罗素的极力推崇,但维特根斯坦在后期却摒弃了《逻辑哲学论》中的许多重要观点,因为他发现所谓精确的形式逻辑无法解决语言在实际使用中的问题。因此,在《哲学研究》中,维特根斯坦对传统西方哲学的研究方法提出了质疑,认为抽象的哲学思维会让人们对语言问题感到困惑[1]。他通过提出“语言游戏”“规则”“家族相似性”等一系列著名概念,指出了改变哲学理念的重要性。然而,《哲学研究》看似漫谈式的讨论和模棱两可的语言给读者理解这本书造成了种种障碍。正因为如此,学者们对于《哲学研究》的理解各不相同,甚至互相矛盾。本文将以维特根斯坦语言游戏的内在规则与组织规则为例,力图理清各种解读的不同之处,发掘被以往研究所忽视的观点和论述,探讨后期维特根斯坦在《哲学研究》中有关哲学范式改变的思想,以期更清晰地展示其重要的语言哲学主张。

二、语言游戏的内在规则与组织规则

作为维特根斯坦在《哲学研究》中最早提出的概念,“语言游戏”对理解维特根斯坦的后期哲学思想有着重要的作用。很多研究对“语言游戏”的理解只局限于概念本身,未能把它和“规则”“家族相似性”等其它重要概念联系起来,使得对相关概念的理解缺乏系统性,存在偏颇[2][3][4]。

国内对于后期维特根斯坦的“语言游戏”思想的研究大致可分为三类,即“语言游戏”概念的本体研究[5]、“语言游戏”中的“规则”研究[6]、“语言游戏”中的“家族相似性”研究[7]。第一类主要研究“语言游戏”的概念内涵和属性(即“什么是语言游戏”),第二类研究“游戏的规则”(即语言活动中人们所遵守的规则),第三类研究不同语言游戏之间的关系(即语言游戏之间的组织特点,如家族相似性)。实际上我们也可以把第三种研究对象视为语言游戏的“组织规则”。为了方便区分,本文将第二种规则统称为语言游戏的内在规则,第三种为语言游戏的组织规则。下文的讨论将尝试把这三种研究对象有机地结合起来,更加全面地解读后期维特根斯坦的思想。

(一)语言游戏与其内在规则

语言游戏和内在规则是两个密不可分的概念。一方面,维特根斯坦对于“语言游戏”概念本体的讨论能够反映出其有关“规则”的观点;另一方面,他对于“规则”也是在语言游戏的框架下进行论述的。

通读《哲学研究》,我们会发现维特根斯坦一直未对“语言游戏”提出准确的定义,只是提出,“我要把语言及其所涉及的活动的整体称为语言游戏”[8],并声称,“语言游戏”这一概念“强调说话是活动的一部分,或者生活形式的一部分”[9]。此处的“生活形式”指的是语言使用的特定文化社会情景。由此可以看出,维特根斯坦提出“语言游戏”这个概念的目的是为了强调语言在实际使用中的意义。“语言游戏”的社会属性决定了我们必须在语言的实际使用中理解“规则”。如果注意到了这一点,以往对相关概念的误读是可以避免的。我们将在下文详细阐述这一点。

语言游戏种类很多,而且不断变化,故其内在规则也相应地不断发生改变。任何对其进行精确定义的尝试都会过度概括其在实际应用中的各种属性,从而忽略因不同语言使用环境而产生的不同意义。基于“语言游戏”的概念,维特根斯坦进一步探讨了一个问题:我们该如何进行语言游戏?也就是说,语言游戏的规则是什么?维特根斯坦针对游戏内在规则的讨论占去了《哲学研究》的大量篇幅,但从表面上来看似乎尽是些模棱两可的对话。学界对于维特根斯坦的游戏规则有着激烈的讨论,Kripke、Wright、McDowell、McGinn等研究者从不同的角度给出了迥异的解释。

Kripke于1982年出版的Wittgenstein on Rules and Private Language一书可以视为有关规则问题讨论的源头。Kripke对规则问题的论述围绕着维特根斯坦提出的一段著名悖论展开:“没有行为可以被规则决定,因为每个行为都可以被视为是符合规则的。原因是:如果每个行为可以被视为是符合规则的,那么它也可以被视为是违背规则的。那么,就不存在符合规则或违背规则之说了。”[10]Kripke对维特根斯坦的这段悖论给予了一种较为极端的解读,根据他的解读,维特根斯坦在此质疑了语言意义的确定性,即认为我们无从知晓语言规则,故无法确定所说的话语的意义。Kripke认为,这段悖论实际上把后期维特根斯坦的语言哲学观与其早期的《逻辑哲学论》中的意义真值条件(truth-condition)观隔离开来[11]。Kripke把维特根斯坦在此处的观点称为“可断言性条件”(assertability condition),也就是说,“在特定的情境下,我所说的句子意义可以被恰当地断言(legitimately assertable)”,为周围语言群体的人所认可,“而且这种语言游戏在我们生活中扮演某种角色(has a role in our lives)”[12]。然而,这种“可断言性条件”无法确定游戏规则的本质属性,它只是一种“粗略的、偶然性的广泛共识”而已[13]。

Kripke使用一则著名的数学例子来解释自己的观点,即“68+57=?”。根据Kripke的论述,我们看到“68+57=?”这个等式的时候,应该思考一个问题:此处的“+”是否是我们所常见的那个“加号”?如果我们认为它确实是加号,那么依据是什么?如果我们只是依据以往的运算经验,例如“1+1=2”来判断这个“+”符号的意义,那么在当前的新情境下,我们可以怀疑“+”这个符号的意义可能不再是“1+1=2”中的加法意义。那么,“68+57=”的结果可能不再是“125”,而是其它任何可能的结果,只要我们认为“+”这个符号被赋予了新的运算含义。据此,Kripke指出,我们无法确定“+”在新使用情景中的意义。通过对这个例子的讨论,Kripke把该结论推广到语言使用的规则上,即在某个将要发生的语言使用情境中,我们无从确定所使用的句子的意义,因为我们无法根据以往的经验确定其使用规则。维特根斯坦如果真是持有这种观点,那就等于颠覆了“意义”这个概念自身的价值。Kripke的这种解读引起了广泛的讨论。很多学者(如 Wright、McDowell、McGinn)认为他错误地解读了维特根斯坦的规则悖论。实际上,Kripke自己也承认,这种解读并不一定符合维特根斯坦的原意:“本文所表达的思想不应被视为维特根斯坦的观点,也不应被视为我的个人观点,而应该作为我对维特根斯坦观点的一种理解。”[14]

与之相对的是,Wright认为,维特根斯坦提出悖论的目的是为了解决悖论,而非如Kripke所说,是为了质疑意义和规则的实在性。Wright指出,意义规则的规约性构建于我们说话者的语言使用中,而且语言群体(community)对说话者语言使用所产生的反应(response)对意义的构建会产生影响[15]。我们作为语言使用者可以自然而然地(a sincere disposition)理解新情景下语句的意义,仅此而已[16]。Wright似乎把语言的使用视为社会人的一种本能,我们不需要对它作任何解释。我们在面对一种新情景下的词语时,并不会刻意顺从自己的理解,我们只是有倾向地作出相应的反应而已[17]。在Wright看来,维特根斯坦并未抛弃意义的规约性,而是在强调话语的意义并非预先确定,因为规约化的意义要与使用中的语言相匹配,即在语言的使用中确定意义。此外,我们集体说错话的可能性与个人说错的可能性在概念层面上同样有限(conceptually limited)[18]。我们所处的语言群体会对语言的规约性形成共识,这样能够让说话者判断出语言使用正确与否。尽管我们无法去完全验证意义和规则的内在属性,我们自然地使用语言交流这件事情自身就能保证意义的客观性。

McDowell对于Kripke和Wright的解读都提出了批评。他认为,Kripke和Wright错误地把维特根斯坦提出的悖论当作一种哲学问题来看待。事实上,维特根斯坦提出悖论的目的是为了证明意义具有显而易见的规约性,他只不过用了归谬法来证明,否认意义实在性的观点是行不通的[19]。在McDowell看来,Wright的另一个错误在于混淆了个体层面(personal level)和亚个体层面(sub-personal level)[20]。亚个体层面的语言使用涉及语言群体(linguistic community)的各种集体性的偶合因素和事件,其在我们的语言实践中必不可少。个体层面的语言使用涉及说话者的心理状态,如意图(intentionality)。McDowell指出,既然说话者个体的心理状态具有规约性,那么那些使用共享语言进行交流的语言群体也可以被视为“某些心理状态或者心智的集合”(a meeting of minds)[21]。McDowell把说话者的心理状态视为确保意义规约性的关键因素[22],因此,语言规则和语言的实际使用之间的关系并不需要额外的解释。既然个体自身的相关心理状态能够确定意义的规约性,语言的使用就是很自然的事情,无需对规则本身进行过多的讨论。基于此,McDowell认为不论在个体层面还是亚个体层面,说话者的心理状态(意图)使他们能够判断所说的话语是否符合语言使用规则。一方面,语言使用者(个体层面)的心理意图具有规约力(normative force),能判断语言表达正确与否;另一方面,语言群体(亚个体层面)的社会实践是个体语言使用的语境基础。我们既不能只强调社会背景因素而忽视个体的心理意图,也不能否认社会因素的影响而夸大心理意图的作用,否则会导致虚幻的神秘主义解读。McDowell把他对维特根斯坦的这种解读称为“自然化的柏拉图主义”(naturalized platonism)[23],因为它避免了以往柏拉图主义所具有的神秘主义倾向(occult or magical),消除了对规则自身的误解,强调了个体思维和经验活动对语言规约性所起的作用。

McGinn 对于 Kripke、Wright以及 McDowell等人的解读进行了评价,她认为这些解读都不令人满意。例如,McDowell对于规则与语言使用之间的关系的讨论与维特根斯坦的很多论述并不相符。根据McDowell的观点,既然词语的使用和理解不能分开,那么对词语的理解“足以决定其在新情景使用下的正确性”[24]。这里,他预设了说话者已经在心里掌握了意义和规则。然而,维特根斯坦在文中却提到:“重要的是我们会发现,当我们[在两种不同场合]听到同一个词,我们内心想的是同一个东西,但这个词的实际应用[可能]却不一样。那么,这个词在这两种场合下意义相同吗?我觉得我们不能这样认为。”[25]维特根斯坦在此处指出,语言在内心的意象并不决定语言的实际意义,内心状态与语言意义没有固定的对应关系,相同的心理状态可能会对应不同的语言使用。

McGinn指出,上述学者的解读之所以存在问题源于他们没有抓住后期维特根斯坦对哲学的根本态度。她认为,《哲学研究》一书旨在解决哲学给我们造成的误解,通过关注语言的实际使用,让我们消除思想上对语言的错误认识[26]。这就是为什么维特根斯坦在讨论规则时,多以语言的实际应用为出发点。“掌握规则的方式并不都是去解释它。在各种不同的实际使用中,或是遵守规则,或是违反规则,我们能够从中认识和掌握规则”[27]。维特根斯坦在§185①本文根据维特根斯坦相关研究文献的惯例,涉及《哲学研究》书中的引用统一使用“§”加数字作为小节编号。设想了一位老师教孩子数列运算的例子,并由此推出规则与应用规则之间的关系。在这个例子中,老师首先教孩子自然数列1,2,3,……,每个数字增加一,得出下一个数字,一直到1000。然后,他让孩子写出1000以后的数字,要求每个数字比前一个数字增加二,结果他写的是1000,1004,1008,1012,……。这位老师对孩子说,这是错误的,于是,孩子才发现这是错误的,但他本以为自己的结果是正确的。按照McGinn的解读,维特根斯坦用这个例子是为了说明,小孩能够正确理解数列,理解其背后的公式,并不是因为他先在心里有了这个公式,然后正确地应用它,而是因为这个公式能够以某种方式应用于实际中。

从上文的论述中我们可以发现,“语言游戏”的社会属性是维特根斯坦“规则”思想的重要组成部分。如果意识到这一点,很多解读的不妥之处是可以避免的。研究者们如果关注到维特根斯坦在§23中有关“语言游戏”的论述①“这里提出‘语言游戏’这一概念是为了强调说话是活动的一部分,或者生活形式的一部分。”参见:WITTGENSTEIN L.Philosophical Investigations[M].Oxford:Wiley-Blackwell,2009:15.,就不难看出,其对于游戏内在规则的论述是为了强调语言的实际使用意义及其社会实践属性。从这一点出发,Kripke对意义本质的质疑似乎从一开始就错了,曲解了维特根斯坦的本意。

(二)语言游戏与其组织规则

维特根斯坦在§23中提到了语言游戏的多样性和动态性:“我们有着不计其数的句子,各种各样的有关‘符号’‘词语’‘句子’的用法,而且这种多样性并非是固定和一成不变的。我们可以说,各种新的语言和语言游戏会涌现出来,而以前的则变得过时,被遗忘。”[28]语言游戏的这种复杂性是维特根斯坦讨论各种语言游戏之间关系的出发点。他指出:“这些语言现象之间不存在某个共有的东西,但它们之间会有不同的相似性。”[29]其后,他便提出了语言游戏的组织规则,即著名的“家族相似性”概念。“我们发现了一个由各种相似性构成的复杂网络,它们互相重叠、互相交叉”,“我再也想不出比‘家族相似性’更好的表达方式来称呼它们了。……各种‘游戏’共同构成一个家族”[30]。我们在这里需要注意的是,维特根斯坦所讨论的“家族相似性”只限于“语言游戏”的讨论中。他没有也从未想过把“家族相似性”应用到哲学研究以外的领域,如语言学、认知科学等学科。此后发展起来的原型范畴理论只是将“家族相似性”这一历史概念和现代范畴理论联系起来而已。维特根斯坦通过各种游戏的例子对“家族相似性”展开了详细论述。他在§66中讨论了各种棋类游戏、牌类游戏、球类游戏、体育运动之间的关系,发现它们之间不存在某个共同的特征。棋类游戏之间有些相似之处,而棋类游戏与牌类游戏之间也有相似的地方,但与牌类游戏之间的相似性比较起来,棋类游戏和牌类游戏之间的有些相似特征又不存在了,而出现了其它相似点。将棋类游戏与球类游戏比较时,之前发现的一部分相似特征依旧存在,但其它很多的相似特征又被排除在外。维特根斯坦除了用游戏之间的不同特点来论述家族相似性之外,他还打了个拧麻绳的比方:“在拧麻绳的时候,我们把纤维丝一个一个地拧在一起。最终拧成的麻绳所形成的力量不在于某个纤维丝贯穿了整个长度,而在于许多纤维丝互相重叠的部分。”[31]这里,维特根斯坦把某个语言游戏比作单个纤维丝,把不同语言游戏合起来构成的相似性网络比作拧好的麻绳,又把不同语言游戏之间重叠的相似性特征比作不同纤维丝相互重叠的状态。

维特根斯坦对于组织规则的论述,除了受到学界广泛重视的家族相似性之外,还有其它看似不起眼却不能忽视的观点。他在§122和§130里分别有着这样的表述:“我们无法正确理解语言的重要原因在于没有对语言的使用进行全面的观察[...]观察能够让我们理解并发现关联,并由此认识到寻找并建立联系的重要性。”[32]“在此处,语言游戏用来互相对比它们的相似和不同,强调我们语言的特征”[33]。学界一般不把这两处的论述视为与“家族相似性”有关的内容,但是,我们要是仔细来看这些内容,就会发现其中不仅有家族相似性的影子,还涉及另外两种构建语言游戏家族网络的方法:“互相对比”和“建立关联”。一般来讲,维特根斯坦的观点与结构主义并无明显关联,但是此处所说的对比和建立关联似乎有些结构主义色彩。我们不能轻易断言维特根斯坦对结构主义思想的态度,但至少从他的这两句表述来看,维特根斯坦并无明显反结构主义之意。他甚至可能有意无意地把结构主义思想作为语言游戏之间的组织原则的一部分。

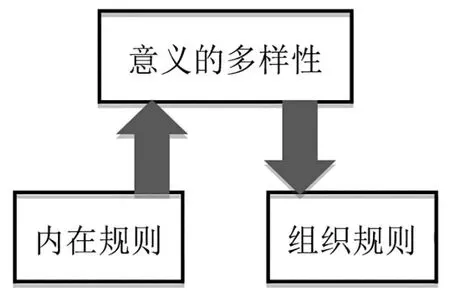

(三)内在规则与组织规则的统一性

在研究维特根斯坦的文献中,人们往往把“规则”狭义地定义为语言使用的内在规则,在讨论时把它与家族相似性等宏观的组织规则区分开来,让两者看似没什么联系。然而,通过对《哲学研究》中一些内容的发掘,我们发现维特根斯坦并未把内在规则和组织规则隔离开来,而是把它们作为整体来讨论。维特根斯坦认为:“某个语言游戏的规则可能会在游戏中扮演完全不同的角色。”[34]既然内在规则不同,意义也就不同。他又问道,“我们如何习得[这个]词的意义?从哪种例子?在哪些语言游戏中?你最好这样想:这个词肯定有着家族性的各种意义”[35]。通过这种论述,维特根斯坦把内在规则和组织规则联系在了一起:内在规则的多样性意味着意义的多样性,而后者的多样性又是家族相似性的,被视为语言游戏的组织规则在意义层面的体现(见图1)。因此,家族相似性不仅存在于不同词语表达的概念之间,还存在于某个词语的不同意义之间。意义成为了联系内在规则和组织规则的重要接口。

图1

家族相似性的一大特征是不同语言游戏之间的边界是模糊的。有学者指出,维特根斯坦的“家族相似性”动摇了意义的本质,有虚无主义之嫌[36]。但我们如果把维特根斯坦对语言游戏的内在规则的论述和家族相似性放在一起理解,这样的批评就会不攻自破,它只不过是断章取义罢了。在上文讨论语言游戏的内在规则时,我们谈到,维特根斯坦认为我们对于规则本身抽象的解释是没有任何必要的,它只会给我们造成哲学上的困扰,我们只有通过关注语言的实际使用来避免错误的哲学观念。根据维特根斯坦对内在规则的论述,我们同理可以解释“家族相似性”的边界模糊问题。我们不应该抽象地假定不同语言游戏之间的边界,正如我们不应该脱离实际使用来讨论“规则是什么”一样。在实际的语言游戏中,严格的边界是不存在的,抽象地划定边界只会带来思想上的困惑。我们在实际的语言使用中描述不同语言游戏之间的相似性关系,这就足够了。这很可能就是维特根斯坦在§68和§69两个相邻的部分中把内在规则和家族相似性的边界问题放在一起讨论的用意:“规则并不是处处都在。正如打网球时球到底要打多高,我们无法设定一个规则去规定它。但网球是一种游戏,还是有规则的。”[37]“我们不知道边界,因为没有边界被画出来。”[38]维特根斯坦所说的“规则并不是处处都在”不是否认规则的实在性,而是为了把我们从对抽象规则的痴迷中解救出来,让我们从实际使用出发来看待语言游戏。同样,我们也不能规定某两种语言游戏的边界是什么,只需关注这两种语言游戏的实际使用就能解决问题了。

三、规则、语法与哲学困惑的解决

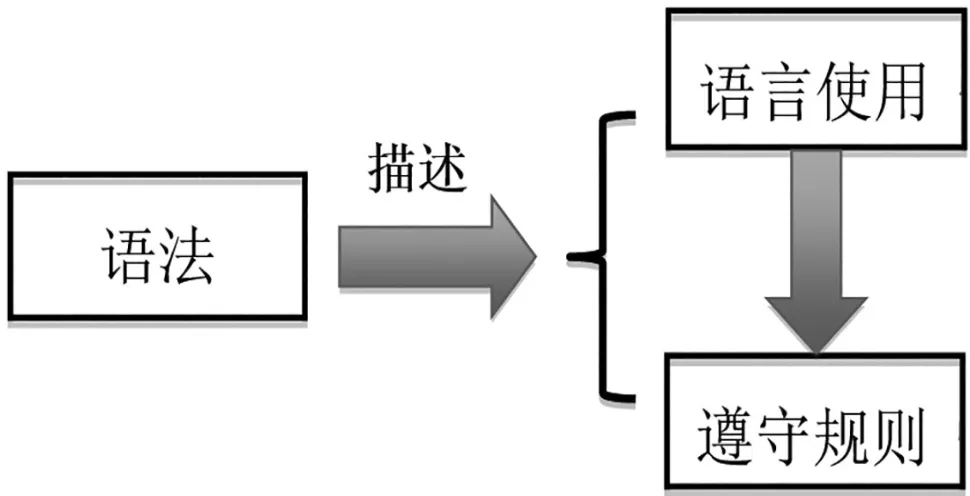

维特根斯坦的《哲学研究》在讨论语言游戏和规则的基础上表达着自己对哲学困惑根源的思考以及他所坚信的解决方案。从某种程度上来说,他提出的语言游戏、规则等概念都在为他的新哲学思想服务。他在讨论语言游戏和规则时反复强调的语言实际使用的重要性与他的“语法”概念联系紧密。维特根斯坦所提出的语法概念不同于语言学领域中的各种语法理论,他的语法是为了解决哲学问题,所以又可称为“哲学语法”(Philosophical Grammar)。他的很多关于哲学语法的思想体现在其《哲学语法》书稿中,并在其后的《哲学研究》中得到进一步发展。维特根斯坦认为“本质表达于语法中”[39],“语法告诉我们事物的类别”[40]。这两点与语言学中的语法理论似乎有相似之处,但维特根斯坦认为语法最重要的特点是:“语法没有告诉我们该如何构建语言才能实现其作用,并向人类施加某种影响。它只是在描述符号的使用,绝不是在解释符号的使用。”[41]在他看来,语法必须是描述性的,针对的是语言的实际使用,这样才能避免对语言的误解。他在《蓝皮书与棕皮书》中也声称,“我们通过对某个词语的语法进行仔细研究,就能打破表达方式的固有标准,避免让我们以偏见的眼光看待事实”[42]。这里维特根斯坦所说的“对某个词语的语法进行仔细研究”指的是对词语的实际用法的详细观察,强调语言的实际使用,其中的“固有标准”则对应的是那些脱离实际使用抽象出来的规则。所以对维特根斯坦而言,语法并非对应规则:因为使用者实际使用了语言,我们才称之为遵守规则,而语法则用来描述这种语言使用的实际情况(见图2)。

图2

基于语法与规则的关系,维特根斯坦认为语法是解决哲学困惑的唯一正确方法。他指出,“当语言没有在使用的时候,困惑就产生了”[43]。他把哲学比作一片乌云,“哲学像一片乌云一般,凝成一滴雨水,溶于语法之中”[44]。以语法的方式描述语言的实际使用,哲学问题就会像雨滴一般消解。维特根斯坦这样描述他的新哲学思想:“哲学不应该干涉语言的实际使用,它说到底只能去描述语言的使用。因为它无法去证伪这些东西。它让一切事物保持原样。”[45]这就是为什么维特根斯坦强调说:“哲学把所有事情摆在我们面前,既不解释、又不演绎任何东西。既然所有东西都一目了然,就没有解释的必要了。所有可能隐藏起来的东西都不是我们所要关注的。”[46]

四、结语

本文通过对维特根斯坦的《哲学研究》中的重要观点进行讨论,结合以往学者对其“规则”概念的解读,补充以往研究容易忽略的细节,力图更为全面地展示后期维特根斯坦的主要思想。正如McGinn所说:“我认为,要是把维特根斯坦的论述概括为简单的几条(如意义即使用、说话是实践活动),就真的错了。”[47]维特根斯坦写《哲学研究》的真正意图在于“让我们摆脱根深蒂固的哲学谜团,重塑我们的思维方式,使我们关注语言的实际使用”[48]。只有对维特根斯坦的诸多表述进行系统地分析推敲,才能得出让人满意的解读,才能明白他在§309中所述之言的真正含义:“你的哲学目标是什么?让苍蝇从瓶子里飞出来。”[49]苍蝇代表的就是我们的哲学困惑。

(北京外国语大学中国外语与教育研究中心资深教授刘润清对本文给予了悉心指导,特此致谢!)