红军长征中“白沙会议”及其地位和作用

王海清

1935年2月15—16日,党中央和中革军委在中央红军长征“四渡赤水”紧要关头,在川南古蔺县白沙场召开会议,史称白沙会议,但迄今并未查找到会议相关记录材料。《红军长征在四川》(中共四川省委党史研究室编)一书中,有“是日夜,毛泽东、周恩来、朱德等中央负责人于白沙鱼塘湾崔家祠堂举行碰头会”的描述。该书描述的会议内容有3 个:拟定东渡赤水河计划;党中央、中革军委于16日在白沙发布《告全体红色指战员书》;为使红四方面军和红二、六军团知道中央红军正在川滇黔边区作战并相互呼应,军委亦于是日分别电告。这些都是历史事实。但就“白沙会议”而言,这不是全部。

一、“白沙会议”背景

(一)政治背景

遵义会议上,毛泽东补选为中央书记处书记(习惯称中央政治局常委),在党和红军中有了“话语权”;在“鸡鸣三省”石厢子会议中,完成中央政治局常委再分工,洛甫(张闻天)任党的总负责人,毛泽东为周恩来军事指挥的帮助者。

1935年2月8日,中央政治局召开会议(扎西会议),通过《中共中央关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》(即《遵义会议决议》),并要求将会议精神传达到支部去。《遵义会议决议》中,中央政治局和中央书记处作了反思,认为过去中央政治局与书记处对于军委的领导非常不够,“政治局对于这一问题上所犯的错误是自己应该承认的,书记处的所有同志在这方面应该负更多的责任”。为贯彻落实遵义会议精神,加强和改进党对军队的领导,有必要让中央高层协调一致、形成共识。在白沙休整期间,解决这一问题的时机已然成熟。

(二)军情背景

毛泽东说:“1935年1月党的遵义会议以后,红军第一次打娄山关,胜利了,企图经过川南,渡江北上,进入川西,直取成都,击灭刘湘,在川西建立根据地。但是事与愿违,遇到了川军的重重阻力。红军由娄山关一直向西,经过古蔺、古宋诸县,打到了川滇黔三省交界的一个地方(石厢子),叫做‘鸡鸣三省’,突然遇到了云南军队的强大阻力,无法前进。中央政治局开了一个会,立即决定循原路反攻遵义,出敌不意,打回马枪,这是当年二月。”(《党的文献》1991年第6期,第7页)那么,红军到底遇到什么阻力,要循原路返回遵义呢?很多资料对这一问题一语带过,让我们来看国民党的部署:

其一,红军2月5日到达云南扎西地区,龙云于2 月6 日就任“剿匪军”第二路军总司令。龙云认为,滇东北地势险峻、交通不便、气候多变、给养困难,红军多系客籍,语言不通,行动艰难,“已入死地”。国民党军事当局公开宣布,“13、14两日,当有剧战”,断言“共军决难越雷池一步”“可一鼓荡平”;任命孙渡任第三纵队“剿匪”司令,率刘正富第一旅、安恩溥第二旅、鲁道源第五旅、龚顺璧第七旅等共4个旅近3万官兵,开赴云南与贵州、四川的边界设防。

其二,川军潘文华的“南岸剿总”指挥部从泸州移至宜宾,“达(凤岗)、袁(如俊)两旅10 号抵高县,刘(兆黎)旅由珙县向筠连,范(子英)、章(安平)两旅在珙县,章旅向安边前进,潘(佐)旅主力在长宁,郭(勋祺)旅10 号在洛表,廖(泽)旅缺一团在罗海(洛亥),共8个旅在长江南岸,跟踪进入威信、镇雄、盐津一带,与滇军联络”(《1935 年2 月11 日关于当前敌情及我军之部署》)。

其三,国民党中央军“周浑元两个师12 号集中黔西一带,有经毕节向叙永前进模样,吴(奇伟)敌两师在黔西、大定(今大方县)”(《1935 年2 月11 日关于当前敌情及我军之部署》)。

毛泽东等分析这一严峻形势,据此判断“四川追敌几全部西向,滇敌则堵我入滇,黔敌尚未参加追剿,而薛敌追我行动亦不迅速(《1935年2月11日关于当前敌情及我军之部署》)”,选择敌军薄弱环节黔北为进攻目标,果断地作出回师东渡、杀个回马枪、重占遵义的决策。由于军情紧急,红军于2月11日离开扎西,返回川南,二进古蔺。毛泽东“杀个回马枪”的意图提出来了,但到底怎么“杀”、从哪里“杀”?东渡赤水后又怎么办?一系列问题没有解决,在白沙休整期间,迫切需要研究部署。

(三)思想情绪背景

红军指战员对回师东返、走回头路意见很大。《朱德自述》提到:“(在扎西)本拟继续西渡牛栏江入四川,结果我们却折回黔西(应为黔北,笔者注)了。”红军战士中,普遍存在疑惑、迷茫和牢骚情绪:为什么我们要走过去走过来,不停地转移作战路线?今后要怎么走,到哪里去建立根据地,落脚点在什么地方?就连一些高级将领也有意见。林彪在黄荆老林一天3 封电报:怎么走“弓背”啊?绕路啊?杨尚昆回忆说:“土城战斗失利后,中央知道下面指战员中有意见,就派少奇同志到三军团、陈云同志到五军团了解情况,传达遵义会议精神。那时,三军团打得最苦,下面讲怪话的人最多。”可见,当时指战员普遍有意见和情绪。这些情绪不解决,战士背着思想包袱,怎么能行军打仗?中央政治局和中央书记处不能眼睁睁看到这种情况继续蔓延,而应按遵义会议要求,在加强党对军队的领导的同时,加强思想政治工作,鼓舞指战员士气。白沙休整期间,应该认真研究,制定对策。

白沙会议期间,毛泽东、张闻天在白沙镇的住地旧址

(四)建立新根据地的背景

既然北渡长江与红四方面军会合的可能已没有,在川北建立根据地的目标不能实现,中央政治局的当务之急是建立新根据地,找到一个落脚的地方。“由于川、滇军阀集中全力利用长江天险在长江布防,拦阻我们,更由于党与中革军委不愿因为地区问题牺牲我们红军的有生力量,所以决计停止向川北发展,而最后决定在云、贵、川三省地区创立根据地。”这个决策,需要告诉全体指战员,尤其需要告诉红四方面军和红二、六军团以及中央苏区,告诉全国红军,这等大事需要研究。

基于上述原因,党中央和中革军委在白沙休整期间,召开会议(即白沙会议)进行研究,以达到统一和协调之目的。

二、“白沙会议”时间

军委纵队离开扎西4天后,川军潘文华才发现红军已经转移。红军到达白沙,已把敌人甩开三四天时间。2月11日,朱德在致林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、董振堂、李卓然、罗炳辉、蔡树藩的电报中,有“军委直属队应由摩泥(尼)、黑泥(尼)哨分取自白石岩、麻线堡两路进到白沙及其西南端地域”的记载。2月15日,朱德在致一、三、五、九各军团首长的电报中明确指出:“我们率军委直属队明日在白沙休息。”同日,朱德下达向赤水河岸前进的命令中还有“我们率军(委)直属队明十七日七时由白沙出发”的说法。这些电文,证明军委纵队2 月15 日至2 月17 日晨,的确在白沙休整。伍云甫《红军长征日记》亦载:2 月15 日(阴),“由黑泥(尼)哨经白石岩、石家河、百铺、侯山洞(经一大山)至白砂(沙)街上宿营。成立支部”。16日则仍“驻白砂(沙)”,召开机、报员会议。“下午4时半听副主席报告”。17日(阴、微雨)“九时由白砂(沙)出发……”那么,“白沙会议”的时间应是2 月15—16日期间。许多文献资料记载,“白沙会议”是15 日晚和16 日晚召开,多认为长征中很多时候都是白天研究打仗、晚上召开会议,正如遵义会议是1 月15 日、16 日、17 日晚上召开。但据考证,“白沙会议”是2 月15 日和16日白天分3段召开。

第一段,即15日白天,研究部署“二渡赤水”。到20 时(已是傍晚),形成会议成果,致电一、三、五、九军团首长,发布《二渡赤水河的行动计划》。该电令载明时间是“1935 年2月15 日20 时”,故研究《二渡赤水河的行动计划》只能是15 日20 时前的白天,不可能是20时后的晚上进行。《红军长征在四川》(中共四川省委党史研究室编)一书中,“是日夜”的描述与红军电文时间不吻合。

第二段,即16日上午,研究与红二、六军团和红四方面军以及中央苏区的呼应作战问题。以军委朱德、周恩来、王稼祥名义,致电红二、六军团和红四方面军以及中央苏区——《改变渡江计划创造川滇黔边根据地》,该电令载明时间是16 日中午12 点,阐述中央红军的行动计划,要求红二、六军团和红四方面军以及中央苏区与中央红军“呼应作战”。那么研究全国红军一致“呼应作战”的时间应当是16日上午。

第三段,2月16日下午4时半前,研究作战方针及政治保障问题。伍云甫《红军长征日记》:“2月16日,住白砂(沙),在一分队驻地开机、报员会议,传达洛甫的报告及征求报务员的意见。下午4时半听副主席报告。”朱德16日20时半,急电彭德怀、杨尚昆转毛泽东“我军向东转移”后各路的动作(《朱德年谱:1935》)。说明16 日的会议开到下午4 时半左右。理由:一是4 时半军委纵队听周恩来副主席的报告(见《周恩来年谱1935》);二是20 时半朱德急电彭德怀、杨尚昆转毛泽东“我军向东转移”后各路的动作,说明20 时毛泽东已离开白沙,到三军团驻地(回龙场)向三军团传达遵义会议精神,进行“二渡赤水”鼓动。会议结束当天,发布两个重要文件:即《共产党中央委员会与中央革命军事委员会告全体红色指战员书》和总政治部《关于由川南回师东向对政治工作的指示》。

当然,“白沙会议”是一个整体会议,本文这样划分其时段,是基于更客观地了解“白沙会议”的需要。总体来看,党中央和中革军委率直属队于1935年2 月15—16 日在白沙休整,在驻地“鱼塘湾崔家祠堂”召开“白沙会议”。会议具体的召开时间是1935 年2 月15 日至16 日下午4 点半前。4 点半后,中央领导分头行动,到军团和军委纵队传达遵义会议精神,鼓动“二渡赤水”。

三、白沙会议内容

经初步考证,白沙会议主要有四个方面内容。

(一)决定“二渡赤水”,发起“桐娄遵”战役

1935年2月15日20时,军委致电一、三、五、九军团首长,发布《二渡赤水河的行动计划》,包含以下内容:

第一,我野战军以东渡赤水河消灭黔敌王家烈为主要作战目标,决定先由林滩经太平渡至顺江场地段渡过赤水,然后分向桐梓地域前进,准备消灭由桐梓来土城的黔敌,或直达桐梓进攻而消灭之。

第二,基于上述作战目标,决定分三个纵队向桐梓地域前进:其一,第三军团为右纵队,由回龙场经铁厂到太平渡上游的顺江地段过河,准备取道回龙场、临江场(赤水右岸)直往桐梓。其二,军委第五、第九军团为中央纵队,由白沙经丫叉、鱼岔到太平渡,渡河以后,东岸的取道看情况决定。其三,第一军团为左纵队,由松林经白沙、锅厂坝、镇龙山、石夹口到悦来场、林滩地段渡河,并相机占领土城以后,则取道东皇殿、温水、新站迂回往桐梓。

第三,明16 日各兵团行动:1.第三军团集结于回龙场附近休息向古蔺警戒。2.第一军团应取道白沙、回龙场进到锅厂坝、新寨地带,向古蔺警戒。3.第五、第九两军团当各由现地进到白沙地域,分向古蔺、永宁及来路警戒。4.我们率军委直属队明日在白沙休息。5.各军团执行情形电告。以后并由军委逐日命令指导上述计划的实施。

上述表明:党中央和中革军委,在白沙召开会议的首要任务是,放弃古蔺县城,部署“二渡赤水”,发起“桐娄遵”战役。“二渡赤水”之后的“桐娄遵”战役,击溃敌军2 个师又8 个团,歼敌3000 余人,取得长征以来的第一个大胜仗,极大地鼓舞了红军指战员的士气。

(二)部署全国红军“呼应作战”

2 月16 日12 时,军委分别向红四方面军、中央苏区和红二、六军团下达电令《改变渡江计划创造川滇黔边根据地》,包含以下内容:

甲、我野战军原定渡过长江直接与红四方面军配合作战,赤化四川,及我野战军进入川、黔边区继向西北前进时,川敌以十二个旅向我追击并沿江布防,曾于一月二十八日在土城附近与川敌郭、潘两旅作战未得手,滇敌集中主力亦在川、滇边境防堵,使我野战军渡长江计划不能实现。因此,军委决定我野战军改在川、滇、黔边区广大地区活动,争取在这一广大地区创造新的苏区根据地,以与二、六军团及四方面军呼应作战。

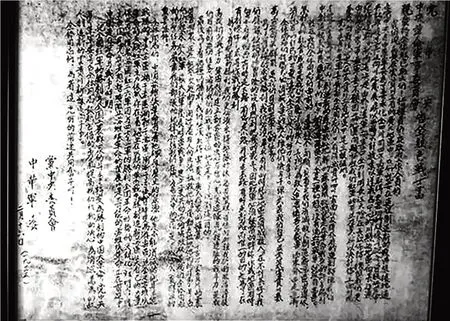

《共产党中央委员会与中央革命军事委员会告全体红色指战员书》影印件

乙、本月我野战军在向金沙江前进中,已调动川敌十二个旅向兴文、长宁、高、珙、筠连、横江地域集中,滇军主力亦向威信、镇雄防堵,因在该地域作战不利,现我野战军已折向赤水河东、乌江以北活动,并以黔、蒋敌人为主要作战目标。

电令要求红四方面军、中央苏区和红二、六军团呼应作战,即应予配合,牵制金沙江沿岸川军和驻黔东地区湘军的行动。这类领导和指挥“全国红军的一致行动与相互配合”的重大指示,只能是中央政治局会议研究作出,故这一重大决策应是“白沙会议”的第二个重要内容。

(三)提出党和红军“运动战”军事思想

一个月前召开的“遵义会议”指出:“当前的中心问题是怎样战胜川滇黔蒋这些敌人的军队。为了战胜这些敌人,红军的行动必须有高度的机动性。革命战争的基本原则是确定了,为了完成作战任务必须灵活的使用这些原则。红军运动战的特长在五次战争中是被长期的阵地战相当灭(减,笔者注)弱了,而在目前正要求红军各级指挥员具有高度的运动战战术。因此从阵地战战术(短促突击)到运动战战术的坚决的迅速的转变,是严重的工作。”这种转变,在“白沙会议”上得以具体落实。

1935年2月16日,发布《共产党中央委员会与中央革命军事委员会告全体红色指战员书》:“我们必须寻求有利的时机与地区去消灭敌人,在不利的条件下,我们应该拒绝那种冒险的没有胜利把握的战斗。因此,红军必须经常地转移作战地区,有时向东,有时向西,有时走大路,有时走小路,有时走老路,有时走新路,而唯一的目的是为了在有利条件下,求得作战的胜利。”

党和红军在白沙确立“运动战”思想,不再与敌进行阵地战、堡垒战,不再与敌人无谓地拼消耗。随之而来的是进行广泛的“运动战”,从被逼无奈的撤退转移到游刃有余的调动穿插,在运动中消灭敌人、保存自己。“白沙会议”对党和红军实现斗争方式转变,起到扭转乾坤的作用。

(四)强调“政治工作是红军的生命线”

1935 年2 月16 日,总政治部向各军团政治部下达《关于由川南回师东向对政治工作的指示》,也是“白沙会议”通过的重要文件。针对过去党对军队领导不够,中央政治局和中央书记处在反思过去工作后,立即着手强化对军队的领导。“白沙会议”刚刚结束,总政治部于2 月16 日当天,向各军团政治部下达《关于由川南回师东向对政治工作的指示》,强调“政治工作是红军的生命线”,在军团和连队中加强纪律整顿。

四、白沙会议的地位和作用

“白沙会议”时间虽不长,但研究的内容既急又重。“白沙会议”的成果,特别是毛泽东“运动战”军事主张,对于红军取得遵义大捷、四渡赤水战役胜利,摆脱国民党40 万大军的围追堵截,乃至整个红军长征的最后胜利,起到至关重要的作用。在1937 年8 月22—25 日的洛川会议上,毛泽东代表中央政治局作报告,指出“红军在国内革命战争中已经发展为能够进行运动战的正规军”。仔细分析白沙会议,具有3 个明显作用:

(一)庄严的宣言

遵义会议后刚刚接手军事指挥的毛泽东,在“白沙会议”上号召全体红军指战员充分发扬我军“运动战”特长,机动灵活地消灭敌人有生力量。红军在川南黔北地区,没有落脚的根据地,只能在运动中求得消灭敌人、保存自己。中央红军展开机动灵活的运动战,经过四渡赤水,粉碎蒋介石围歼红军于川、黔、滇边境的计划,取得战略转移中具有决定意义的胜利。而这一胜利,正是确立新的中央军事领导之后,尤其是在坚决执行毛泽东同志高超的军事战略和战术的前提下取得的。毛泽东作为遵义会议后党的领导核心,在处理党所面临的一系列关键问题上,的确起到了扭转乾坤的作用。“在毛泽东重新回到决策层之后,红军长征的方式有了变化,开始变得机动灵活,于是就有了所谓的四渡赤水。四渡赤水的路线弯弯曲曲、绕来绕去,就是为了避战,因为毛泽东心里非常清楚,这支走了几千里地的红军队伍已精疲力竭,没有战斗力了,如果要打,就是全军覆没。没有红军了,还谈什么革命?毛泽东当时在中央军、川军、黔军、滇军的夹缝里求生存,所以行军路线才会那样地绕来绕去”(《刘少奇年谱》)。蒋介石也承认:红军“忽进忽退,难以判明他的意图”。

(二)嘹亮的号角

“白沙会议”确立了毛泽东“采取游击战争和运动战的打法”的指导思想,吹响了运动战的号角。同是一支红军队伍,却是两样的状态;同是面对蒋介石追堵围歼,却是两种应对方略。毛泽东参与指挥一切重大军事行动,坚持“你打你的,我打我的”“打得赢就打,打不赢就走”;既要大踏步前进,也要大踏步后退,调动敌人,机动作战;兵不厌诈,声东击西,忽东忽西,出敌不意。因此,红军在川滇黔边来回翻山越岭,东突西奔,穿插行军。这样的战略战术过去从未有过,“四渡赤水”是这些战略战术灵活运用的杰作。

中央红军在这个思想的指引下,高度机动,纵横驰骋于川黔滇边境广大地区,积极寻找战机,有效地调动和歼灭敌人,彻底粉碎蒋介石企图围歼红军于川黔滇边境的狂妄计划,取得战略转移中具有决定意义的胜利。“白沙会议”揭开了东渡赤水展开“桐娄遵”战役的序幕。可见,中央红军取得长征以来第一个军事上的伟大胜利,始于“白沙会议”英明远见的运筹决策,是“白沙会议”吹响了胜利的号角。

(三)制胜的法宝

政治工作和群众路线,在白沙会议上体现得淋漓尽致。在“四渡赤水”转圈圈途中,疲劳、疾病、饥寒成为部队减员的3 个主要因素,远远超过战斗减员。“走路”成了致命问题,也成了这段时期争论的焦点。杨尚昆回忆说:“那时候迂回曲折走得很苦,两条腿都走痛了,有的人连爬都爬不动了。这段时间,红军的情绪是不高的,四渡赤水,今天过去,明天过来,部队里骂娘骂得厉害。那时不像现在,有个什么行动要先说清楚,目的地在哪里,怎么走法,等等。那时军情紧急,下个命令要走就得走,下大雨也要走。同样,下个命令要后退就得后退,没有说要问问为什么。”(《杨尚昆回忆录》,中央文献出版社)

“白沙会议”结束当天,总政治部发布《关于由川南回师东向对政治工作的指示》,特别强调政治工作,全面加强和改善党对军队的领导:“百倍的加强我们的政治工作,提高我们的战斗力,巩固我们建立新苏区的决心与信心。”“充实连队与加强连队的战斗力,是我们目前的迫切任务。”要求各部队加强政治机关建设,特别要“加强团政治处与连指导员工作的领导与指示,提高指挥员特别是政治工作人员的责任心与积极性”;纠正“政治工作不能打仗”的糊涂思想,弘扬我党政治工作优势。“政治工作是红军的生命线”,这一举世闻名的精辟结论,延续贯穿于后来民主革命时期和整个社会主义建设时期,对于保证我军的革命性质起着关键作用,在我军的建设史上也是一个影响深远而伟大的论断,一直是我们战胜各种艰难险阻的制胜法宝。

——美丽赤水河