痔动脉结扎+悬吊缝合+缚扎固定+皮桥整形术治疗环状脱垂性混合痔的临床观察*

郭其乐,姚向阳,王琛

上海市金山区中西医结合医院肛肠科 上海201501

环状脱垂性混合痔以反复脱出、胀痛、便血、瘙痒不适等为主要症状,给患者的生活质量带来了很大的影响,需手术治疗才能痊愈。该病痔核呈环状脱垂,各痔核之间分界不明显,肛肠科医师术中常常在保留与切除皮肤黏膜桥之间难以权衡,因此该病被认为是肛肠科难治性疾病之一。随着患者对术后生存质量、肛门形态美观度以及肛门精细功能的要求越来越高,痔的手术方式越趋个性化、微创化。鉴于此,笔者团队采用痔动脉结扎+悬吊缝合+缚扎固定+皮桥整形术治疗环状脱垂性混合痔,取得较为满意的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2018年10月至2019年10月本院收治的78例环状脱垂性混合痔患者作为研究对象,随机将患者分为观察组和对照组,观察组纳入40例,对照组纳入38例。观察组男性19例,女性21例;年龄21~78岁,平均(47.6±12.4)岁;病程6个月至12年,平均(5.5±1.8)年;痔分度:Ⅲ度18例,Ⅳ度22例。对照组男性20例,女性18例;年龄22~79岁,平均(48.1±13.5)岁;病程7个月至13年,平均(5.2±1.6)年;痔分度:Ⅲ度17例,Ⅳ度21例。两组性别、年龄、病程及痔分度比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。本研究经医院伦理委员会批准。患者知晓本次研究内容并签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)符合2010年修订的《痔诊断和治疗指南》[1]中的诊断标准;(2)年龄18~80岁;(3)反复肛缘肿物脱出、胀痛及便血,可伴肛门坠胀、瘙痒不适等,经保守治疗不能缓解;(4)可并存静脉曲张性、结缔组织性及血栓性外痔;(5)肛管齿状线上下同一方位内痔为Ⅲ~Ⅳ度,齿状线下移,且病灶范围超过肛管环周2/3。排除标准:(1)既往有肛门部手术或外伤史;(2)合并溃疡性结肠炎、克罗恩病及直肠肛管恶性肿瘤;(3)嵌顿痔,或合并肛瘘、肛周脓肿等肛周感染性疾病;(4)合并严重腹泻或便秘;(5)合并严重心脑血管疾病、凝血功能障碍、精神疾病;(6)妊娠期妇女;(7)过敏体质。

1.3 手术方法

两组完善术前常规检查,术前晚8:00后禁食。麻醉均采用骶管阻滞麻醉,取左侧卧位。

1.3.1 观察组 采用痔动脉结扎+悬吊缝合+缚扎固定+皮桥整形术治疗,手术步骤如下:(1)肛内碘伏消毒,两指充分扩肛后进行纱布脱出试验以观察痔核分布及大小,初步分段设计切口位置、个数、大小及皮肤黏膜桥的预留宽度、个数,通过半环肛门镜手术窗口对痔体较大的母痔区上方约0.5 cm处经示指扪及痔动脉搏动处采用5/8弧度2-0可吸收线对痔动脉进行“8”字缝合结扎;(2)用小号血管钳将齿状线上方痔体提起,中号血管钳钳夹基底部,用电刀切除钳上方的痔组织后,再用5/8弧度2-0可吸收线于顶端作一“8”字缝合结扎、不予剪线,再连续绕钳缝合至齿状线处,缝合深度为黏膜下层和部分肌层,松开血管钳拉紧缝线后与上一打结留余线段拉紧打结,悬吊固定至正常部位;(3)对痔体较小的子痔区首先将痔体向上推挤按压使之复位,于痔体顶端处用5/8弧度2-0可吸收线做“8”字缚扎固定,进针深度为黏膜下层和部分肌层,继续向上推挤按压痔核,向下每间隔0.2 cm同法做“8”字缚扎固定,直至齿状线上0.5 cm处;(4)外痔呈梭形切开,切口尽可能选择与经处理内痔的相对应外痔部位,潜行剥离、剪除,保留皮桥下静脉团块,游离皮桥再予4-0可吸收线侧向间断缝合固定,皮桥宽度在0.5 cm及以上,如果确需保留的皮桥冗长脱出,则予钳夹冗长的黏膜桥,于钳上方切除后予4-0可吸收线作绕钳缝合固定。检查无明显出血点后,肛内放置排气管,填塞止血敷料,外固定自粘性敷料。

1.3.2 对照组 采用外剥内扎术治疗,手术步骤如下:肛内碘伏消毒,两指充分扩肛后进行纱布脱出试验以观察痔核分布及大小,初步分段设计切口位置、个数、大小及皮肤黏膜桥的预留宽度、个数。首先用组织钳将痔体的内痔部分提起,中号血管钳钳夹痔体基底部,另一组织钳将外痔部分向对侧方向提起,并自外痔远端皮肤做梭形切开,潜行剥离、切除结缔组织及皮下静脉丛至齿状线上方内痔基底部,再用7号丝线于内痔顶端进针作贯穿“回”字结扎,切除痔核残端的上2/3部分,余下部分还纳肛内。同法处理其他痔核,相邻切口之间保留足够的皮肤黏膜桥,且各结扎点尽量避免处于同一水平面上。修整创缘,彻底止血,检查无明显出血点后,肛内放置排气管,填塞止血敷料,外固定自粘性敷料。

1.4 术后处理

嘱患者术后1 h禁食禁饮,术后24 h控制排粪,常规予以抗生素静脉滴注2 d预防感染。每日早晚或便后换药,每日2次。换药前先进行局部清洁,局部熏洗坐浴10 min。根据创面情况,交替予甲硝唑栓剂和麝香痔疮栓纳肛,常规换药至创面愈合。

1.5 观察指标

1.5.1 临床疗效 参照国家中医药管理局《中医病症诊断疗效标准》中痔病疗效标准[2]在术后第28天进行疗效评定:痊愈,指症状或体征全部消失;显效,指症状及体征减轻的幅度≥70%;有效,指症状及体征减轻的幅度≥50%但<70%;无效,指症状及体征减轻的幅度<50%。总显效率=(痊愈例数+显效例数)/总例数×100%。

1.5.2 术中指标 记录手术时间(自肛周常规消毒铺巾至切口外固定自粘性敷料所用时间)及术中出血量(使用纱布称重法估算)。

1.5.3 术后并发症 记录两组术后8 h及术后第1、3、7天肛门疼痛程度与发热情况,术后第1、3、7、14天便血与肛缘水肿程度,术后8 h、24 h尿潴留情况。(1)疼痛程度依据视觉模拟评分法(VAS)进行评价:0分(VAS评分0分),指未感疼痛;2分(VAS评分1~3分),指轻微疼痛,不需处理;4分(VAS评分4~7分),指中度疼痛,需口服镇痛药物;6分(VAS评分8~10分),指重度疼痛,需口服联合肌注镇痛药物。(2)发热评价方法:无发热计0分;低热(口温37.5~38℃)计1分;中度发热(口温38.1~39℃)计2分;高热(口温>39℃)计3分。(3)便血评价方法:无便血计0分;便纸少量染血计1分;便时滴血且出血量≤10 mL计2分;便时射血伴血块,需压迫止血且出血量>10 mL计3分。(4)肛缘水肿评价方法[3]:0分,指无水肿;1分,指创缘轻度水肿,水肿占肛缘范围≤1/4象限;2分,指创缘中度水肿,水肿占肛缘范围>1/4象限但<1/2象限;3分,指创缘重度水肿,水肿占肛缘范围≥l/2象限。(5)尿潴留评价方法:自行排出计0分;排尿困难,但经小腹热敷、按摩、诱导或药物作用后可排出计1分;无法排尿,需留置导尿计2分。

1.5.4 其他指标 住院时间、创面愈合时间、肛门功能(术后第28天采用Williams标准进行评价)、切口感染发生率(术后28天内出现)、肛门狭窄发生率(术后28天内出现,患者粪便质硬,便时有明显费力感,直肠指诊仅容一指通过)、肛门坠胀发生率(术后28天内出现,患者自我主观感受)。术后随访1年,记录复发情况。

1.6 统计学方法

采用SPSS 18.0进行数据处理。计数资料以(n)表示,组间比较采用χ2检验、校正χ2检验或Fisher确切概率法,等级资料比较采用Mann-WhitneyU检验。符合偏态分布的计量资料采用M(QL,QU)表示,组间比较采用非参数检验;符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

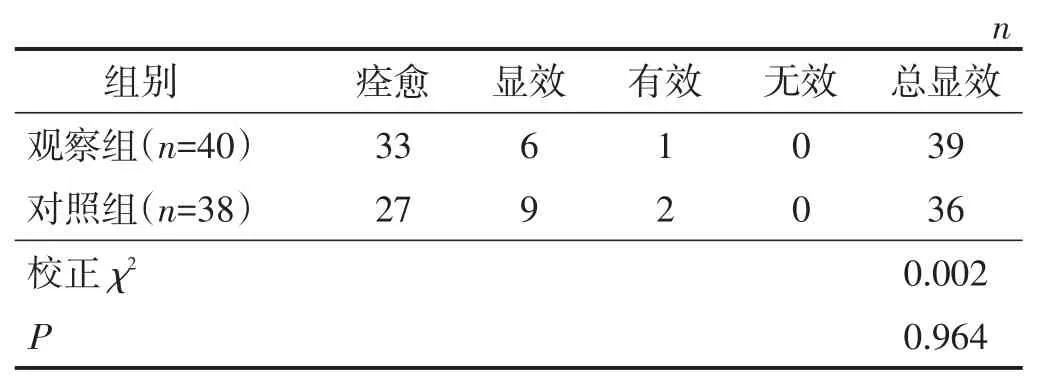

2.1 两组临床疗效比较

观察组总显效率为97.5%(39/40),对照组为94.7%(36/38),两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较

2.2 两组术中指标比较

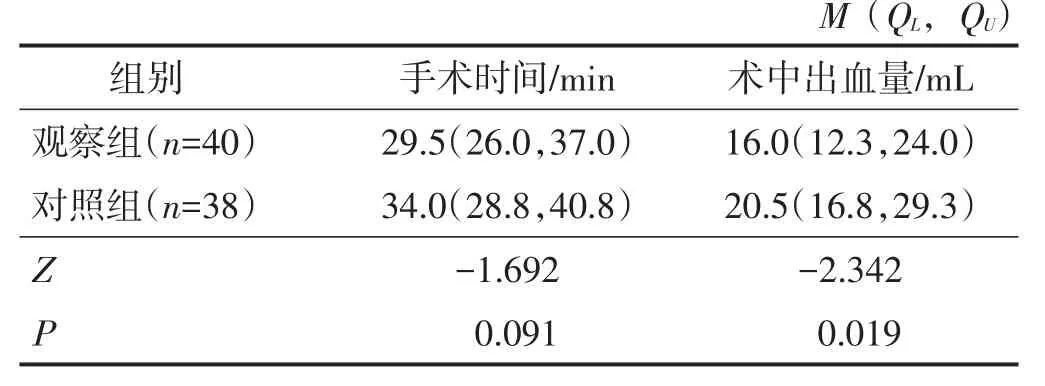

两组手术时间比较差异无统计学意义(P>0.05),观察组术中出血量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组术中指标比较

2.3 两组术后并发症发生情况比较

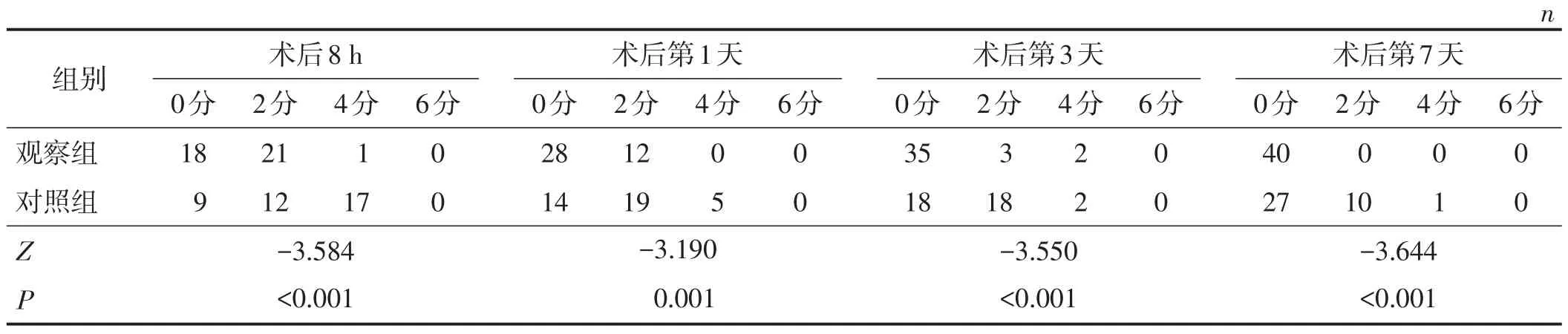

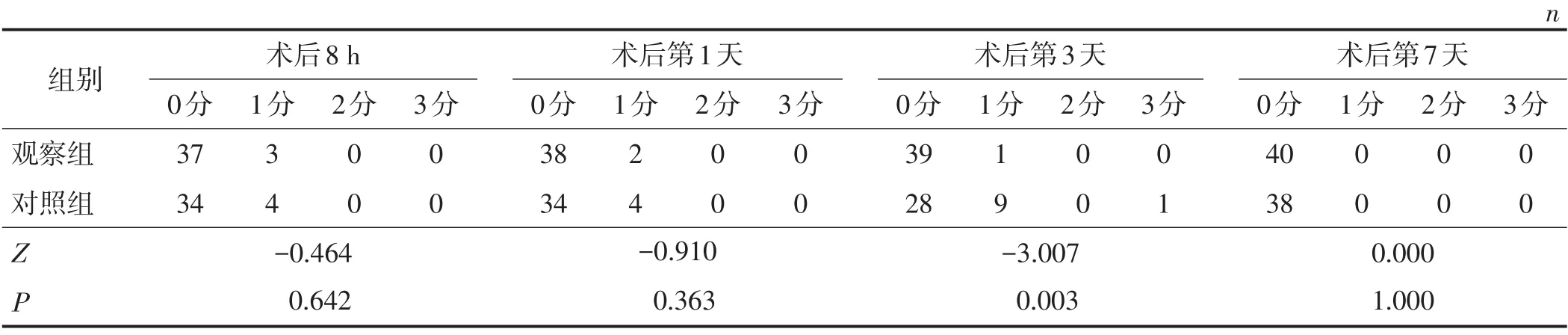

2.3.1 肛门疼痛与发热 术后8 h及术后第1、3、7天,观察组肛门疼痛程度轻于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。在前述时间点中,观察组术后第3天发热情况优于对照组(P<0.05),两组其他时间点比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表4。

表3 两组肛门疼痛程度比较

表4 两组发热情况比较

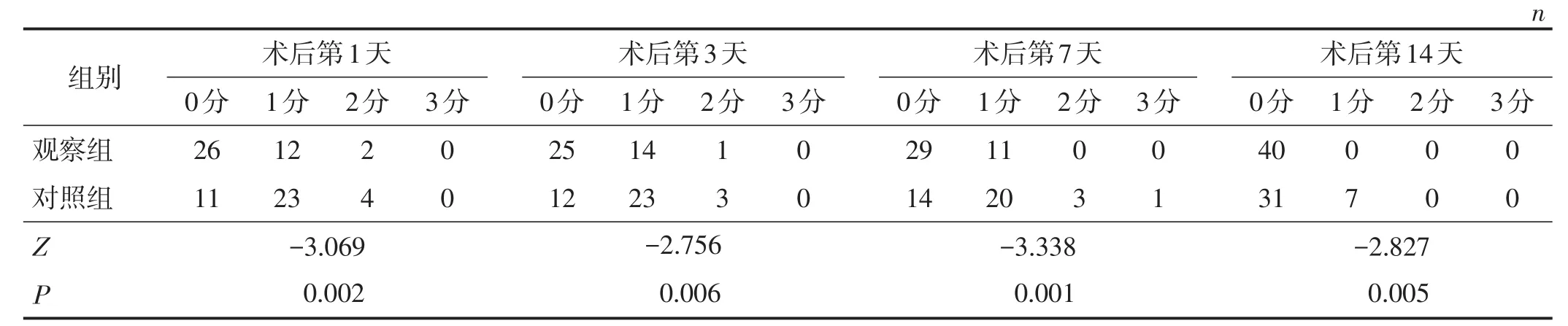

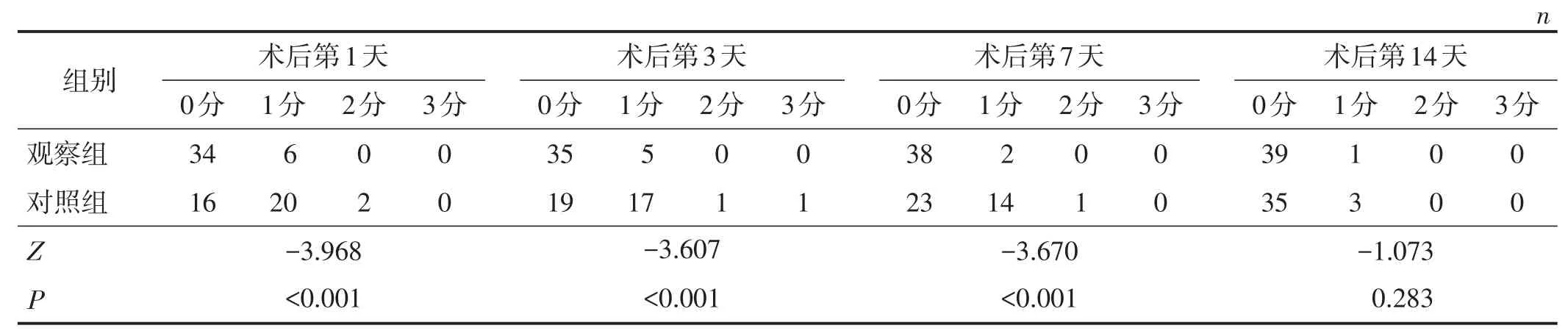

2.3.2 便血与肛缘水肿 术后第1、3、7、14天,观察组便血程度轻于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表5。观察组术后第1、3、7天肛缘水肿程度轻于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),两组术后第14天肛缘水肿程度比较差异无统计学意义(P>0.05),见表6。

表5 两组便血程度比较

表6 两组肛缘水肿程度比较

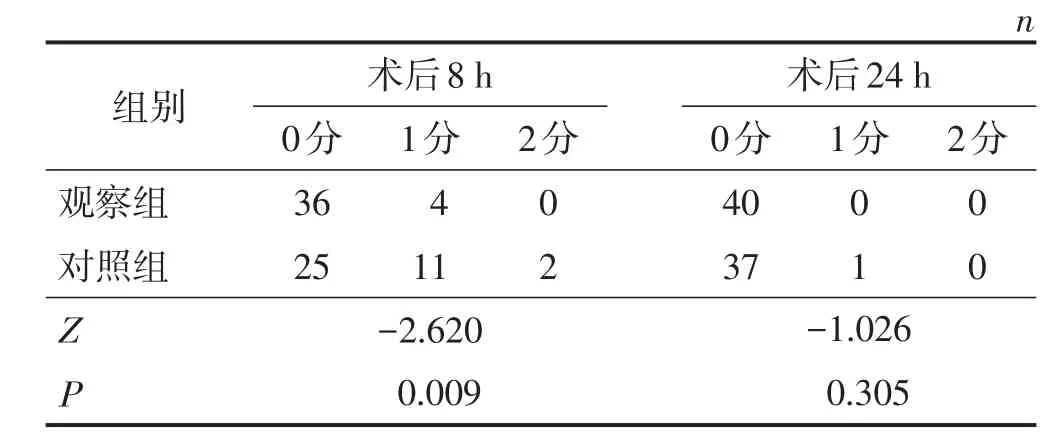

2.3.3 尿潴留 观察组术后8 h尿潴留情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组术后24 h尿潴留情况比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表7。

表7 两组尿潴留情况比较

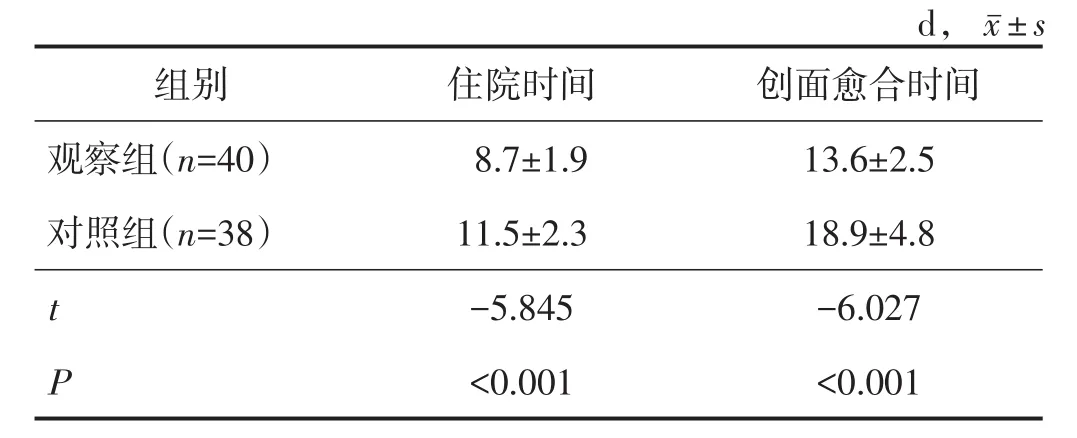

2.4 两组住院时间及创面愈合时间比较

观察组住院时间、创面愈合时间短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表8。

表8 两组住院时间及创面愈合时间比较

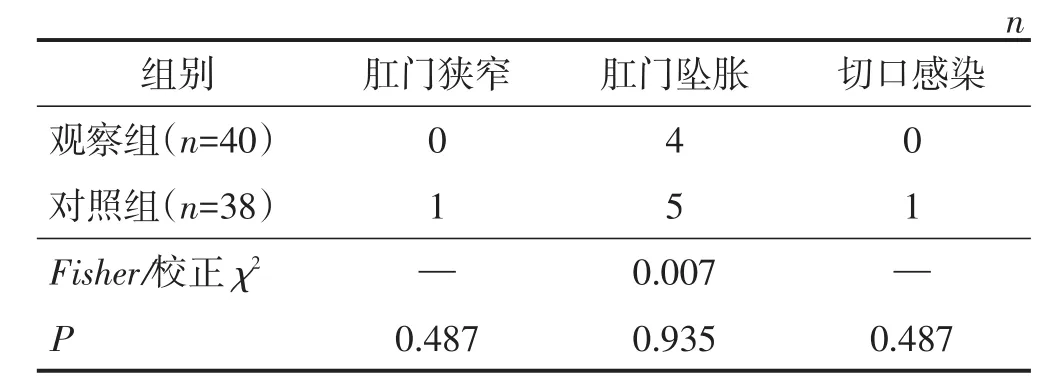

2.5 两组肛门狭窄、肛门坠胀、切口感染发生率及肛门功能比较

两组肛门狭窄、肛门坠胀、切口感染发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表9。两组均未见肛门失禁病例。

表9 两组肛门狭窄、肛门坠胀及切口感染发生率比较

2.6 术后复发情况

两组术后随访1年,无失访病例,各有1例复发,两组复发率比较差异无统计学意义(P=1.000)。

3 讨论

痔术式的演变伴随痔的成因学说理论不断丰富而发展。《素问·生气通天论》中述“因而饱食,筋脉横解,肠澼为痔”[4],现代医学有“静脉曲张学说”[5],经典的外剥内扎术(Milligan-Morgan手术)、丁泽民[6]首创的分段齿形结扎术等由此提出。20世纪70年代,Thomson教授[7]提出了肛垫学说理论,认为痔区组织是由静脉窦、结缔组织及Treitz肌组成的肛垫,但未引起足够的重视。Loder教授等[8]在该学说基础上提出“肛垫下移学说”,提出治疗痔的关键是使下移的肛垫恢复至正常的解剖位置,这一学说很快得到业内认同,医师在进行手术切除的同时更加重视保留正常肛垫组织,PPH、保留肛管上皮及肛垫术(高野术式)[9]等是基于该理论学说所建立的术式。基于不同理论学说基础的术式均存在一定的不足。

为了在理想的临床疗效与更少的并发症、更少的医疗费用之间寻找一个平衡点,本研究针对上述有关痔的成因学说理论,采用痔动脉结扎+悬吊缝合+缚扎固定+皮桥整形术治疗环状脱垂性混合痔,该术式的特点在于很好地吸纳PPH术式所具有的三个优点,即“断流”“悬吊”“减积”。对痔动脉结扎即为断流,母痔完整切除即为减积,切除后采用连续缝合加以两端收拢拉紧即为悬吊,并对子痔采用传统中医外科缚扎疗法达到提拉固定肛垫的效果,在保护肛门功能的同时,为提高肛门形态的美观度,对外痔部分剥离切除后的皮桥进行横向及纵向整形。

本研究结果显示两组临床疗效相当,观察组首先对痔动脉进行结扎,减少了痔核的血供,而且在钳上痔核切除后绕钳缝合,并结合缚扎疗法,减少了手术切口与术中出血量。在本研究中,观察组术后疼痛程度轻于对照组,创面愈合时间短于对照组,体现了该组所用术式的治疗优势。观察组术后早期多个时点的肛缘水肿程度更轻,考虑这得益于对皮桥进行了横向及纵向的整形固定;该组所用术式切口相对个性化、微创化,且无痔核脱落期,加之进行了部分缝合,有助于减轻术后便血及减少尿潴留的发生。此外,对照组术后大出血、肛门狭窄及切口感染各1例,经及时缝扎止血、人工扩肛及扩创换药处理后痊愈。本研究结果来自单中心,且入组患者并非经同一组手术医师治疗,不同的术者手术操作规范性及熟练程度差异也可能对研究结果有影响,所得结果有一定的局限性,后续研究可进一步改进。

综上所述,与传统外剥内扎术相比,痔动脉结扎+悬吊缝合+缚扎固定+皮桥整形术治疗环状脱垂性混合痔可取得与之相近的疗效,且后者有助于减轻术后并发症、减少术中出血量及缩短创面愈合时间,具有良好的临床应用价值。