19例医源性结肠穿孔的诊治经验分析

李波,胡鑫晔,吴吉妮,郑伯安,屠世良△

1新疆生产建设兵团第六师五家渠市现代肛肠医院肛肠外科 新疆五家渠831300

2浙江省人民医院肛肠外科 浙江杭州310014

结肠镜目前广泛应用于临床,是筛查、诊断、治疗结直肠疾病的重要手段[1]。医源性结肠穿孔(iatrogenic colonic perforations,ICPs)是结肠镜诊断和治疗疾病过程中的一个重要并发症,近年来随着结肠镜的进一步普及,其发生率亦随之上升[1]。一旦发生结肠穿孔可迅速引起腹膜炎甚至脓毒症、感染性休克,严重者可危及生命。因此,早期诊断、合理治疗ICPs至关重要,可降低疾病死亡率,提高患者生活质量。目前国内外关于ICPs的诊断和治疗尚无统一的标准。本文回顾性分析浙江省人民医院2016年1月至2019年12月收治的19例医源性结肠穿孔病例的临床资料,分享诊治经验,旨在为临床诊治该类疾病提供参考依据,现将结果报告如下。

1 临床资料

2016年1月至2019年12月共48 112例患者在浙江省人民医院接受结肠镜检查或治疗,其中结肠镜检查40 890例,结肠镜治疗7 222例。19例发生医源性结肠穿孔,总体穿孔率0.039%(19/48 112),结肠镜检查穿孔率0.012%(5/40 890),结肠镜治疗穿孔率0.193%(14/7 222)。19例患者中,男性9例,女性10例;平均年龄60.9(53.5,66.5)岁;结肠镜检查致穿孔5例,结肠镜治疗【息肉电切治疗、内镜下黏膜切除术(endoscopic mucosal resection,EMR)、内镜黏膜剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)】后穿孔14例;ICPs的发生部位:升结肠2例,结肠近肝曲2例,结肠近脾曲1例,乙状结肠5例,直乙交界处4例,直肠5例。

2 ICPs的诊治

2.1 ICPs的诊断

19例ICPs患者中,8例患者在结肠镜检查及治疗时可看到黄色的脂肪(图1),或者腹腔内容物,即诊断为结肠穿孔;余11例患者结肠镜检查及治疗后出现腹痛、发热等症状,查体提示全腹压痛,伴或不伴有板状腹,血常规提示白细胞计数、CRP等增高,完善腹部CT等检查提示腹腔内游离气体即明确诊断。

图1 ESD治疗过程中发现结肠穿孔(箭头所指即穿孔位置)

2.2 ICPs的治疗

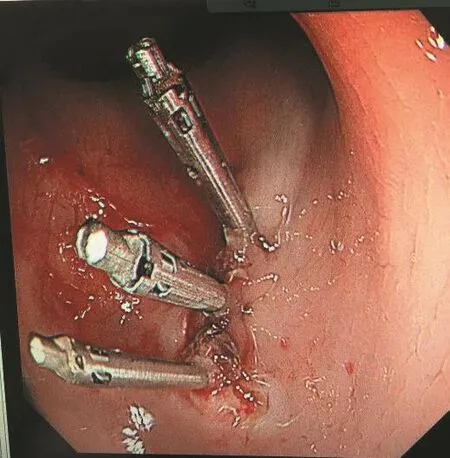

19例ICPs患者中,5例患者实施禁食、抗感染、补液等保守治疗;7例行肠段切除+Ⅰ期吻合术(其中3例为结直肠肿瘤行ESD治疗过程中发现结肠穿孔,肿瘤内镜下切除困难,行肠段切除+Ⅰ期吻合术;余4例患者因穿孔创面较大,修补困难,行肠段切除+Ⅰ期吻合术);2例患者行穿孔部位修补术;2例患者在ESD治疗过程中发现结肠穿孔,穿孔创面不大(创面长径分别为1.0 cm及1.5 cm),予以钛夹夹闭创面(图2)后予禁食、抗感染、补液等治疗;1例患者行肠段切除+近端结肠造口术(类似Hartmann术);1例患者行回肠造口术;1例患者行穿孔修补+近端结肠造口术。所有患者均治疗成功,顺利出院,平均住院时间13(8,14)d。

图2 使用钛夹夹闭创面

3 讨论

ICPs是结肠镜检查和治疗过程中少见的并发症,但会造成严重的后果,甚至死亡。据文献统计,结肠镜检查的穿孔率为0.016%~0.8%,结肠镜治疗的穿孔率为0.02%~8%[2-7]。本中心的总穿孔率为0.039%,其中检查穿孔率为0.012%,治疗穿孔率为0.193%,与上述文献报道相似。

结肠镜检查穿孔的原因主要有以下两方面:(1)结肠镜的头端或侧壁对肠壁的直接机械性创伤;(2)气压伤。其中机械性创伤是ICPs最常见的病因,其穿孔位置往往在乙状结肠。而机械性创伤的发生主要原因为:(1)暴力进镜,镜头向肠黏膜推进以及镜身过度扭转;(2)结肠冗长合并憩室;(3)既往腹部手术史引起的肠粘连[8]。气压伤是因为结肠镜操作时结肠因过度充气而膨胀,部分肠壁肌层呈线性撕裂,继而发展成全层缺损。这种损伤往往发生在盲肠,因为盲肠部肠腔相对较大,肠壁肌层却相对薄弱[5,8]。对于结肠镜治疗而言,除了上述两种损伤,还可能出现肠壁的热损伤或电损伤。部分患者在治疗结束24~48 h后才出现穿孔,称之为“迟发性穿孔”[9]。其中部分患者的肠壁损伤并非全层,或者穿孔位置被周围组织包裹,症状容易被掩盖,从而引起腹腔脓肿。

45%~60%的ICPs在结肠镜操作时就能被发现,然而部分患者在结肠镜操作后,出现症状或体征才被发现。这些迟发现的ICPs患者更容易继发严重的腹腔感染,甚至出现感染性休克,危及生命,死亡率高达5%~25%[4,9-11]。目前国内外对于ICPs的诊治没有相关的指南及专家共识。因此,笔者通过回顾性分析本中心19例ICPs患者的诊断、治疗过程及治疗效果,并结合相关文献,总结ICPs的诊治经验。

3.1 ICPs的危险因素及发生部位

有文献报道,ICPs患者自身的危险因素包括女性、较大年龄(大于65岁)、既往腹部手术史、低BMI、低蛋白血症、克罗恩病及憩室病[10,12-14]。内镜医师的操作经验是最重要的医源性影响因素。有文献认为非胃肠专业内镜医师和内镜检查量较少的内镜中心,ICPs的发生比例相对较高[10]。无痛结肠镜操作的ICPs发生率也高于普通结肠镜操作[15-16]。本中心19例ICPs病例中,有2例合并有憩室病,1例患者既往有阑尾手术史,术中发现腹腔内肠管粘连严重,横结肠、乙状结肠及部分小肠粘连于原阑尾切口下方,导致乙状结肠成角并狭窄。

医源性结肠穿孔最好发的部位为乙状结肠(53%~65%),其次为盲肠(14%~24%),余依次为升结肠(9%~17%)、横结肠(7%~9%)、降结肠(5%~8%)及直肠(1%)[5,8,17]。本中心ICPs的发生主要集中在直肠、直乙交界处及乙状结肠,占所有ICPs病例的14/19。

3.2 ICPs的诊断

ICPs的延迟诊断会造成严重后果,有文献认为诊断延迟时间越长,腹腔感染越严重,继而患者在治疗过程中受到的创伤越大[2,18],因此需要积极早期诊断ICPs。

部分ICPs患者在肠镜操作或治疗时看到黄色脂肪组织,或看到腹腔内容物,当即可诊断为ICPs。其他ICPs患者则需结合临床症状、体征、相关实验室及影像学检查结果进行诊断。结肠镜操作后,患者出现腹痛、板状腹或反跳痛、心动过速、发热、便血等症状及体征时,需高度警惕是否存在结肠穿孔。实验室检查中,白细胞计数及CRP是诊断ICPs的重要指标之一。对于迟发性穿孔患者,降钙素原(PCT)升高也有助于ICPs的诊断[9]。

通常情况下,在建筑工程结构设计过程中,需要充分考虑建筑工程使用寿命,因此需重视建筑工程结构的耐久性。为了充分展现建筑工程的设计价值,建筑工程在正常使用与维护下,结构设计需满足使用年限的需求,在保证使用安全与稳定性的前提条件下,最大程度的延长使用寿命。

腹膜内位结肠的穿孔(如盲肠、横结肠、乙状结肠)可导致腹腔内游离积液及气体,而升结肠、降结肠、直肠以及系膜缘的穿孔导致腹膜后气体。腹部立位平片或卧位平片可发现腹腔内游离气体,但无法显示腹腔积液。如果腹部平片怀疑ICPs,需要进一步完善腹部CT。腹部CT可以检出腹腔内少量的游离气体,亦可明确腹腔积液情况,并通过气体聚集的位置明确穿孔位置[19]。腹膜后气肿往往提示降结肠或直肠穿孔,右侧肾前间隙气体提示升结肠穿孔,左侧肾前间隙气体提示降结肠或乙状结肠穿孔。对于腹膜后气肿,腹部CT还可以看到气体沿着肠系膜及筋膜平面游走,甚至出现纵隔、胸部及颈部气肿。有文献报道,腹腔内气体可蔓延至纵隔及咽后组织,从而导致音调改变[13]。除此之外,结肠镜治疗后可能出现肠壁透壁性损伤,可能出现肠壁周围渗出、肠壁水肿,也可出现类似ICPs的临床表现及实验室检查结果,但是在腹部CT中,此类患者无明确腹腔内游离气体可加以鉴别。因此,对于诊断怀疑ICPs的患者,腹部CT检查具有极大的诊断价值。在本中心19例ICPs患者中,8例肠镜操作时即诊断ICPs,其余11例患者均通过腹部CT明确诊断。

3.3 ICPs的治疗

ICPs的治疗方案包括:保守治疗、内镜下治疗和手术治疗。治疗方案的选择取决于多方面的因素,例如患者的一般情况,结肠镜治疗中存在未切除病灶,肠镜操作中穿孔还是肠镜操作后穿孔,肠道准备情况,结肠穿孔的特征(如穿孔创面大小、穿孔的位置等),穿孔灶附近肠道情况,腹腔感染程度及内镜医师的技能等[20]。

3.3.1 非手术治疗(保守治疗及内镜下治疗)(1)保守治疗:部分患者如疼痛局限,影像学上有游离气体但无弥漫性腹腔积液,生命体征稳定,无发热,可选择保守治疗[12,19]。保守治疗包括:动态观察生命体征、腹部体征、实验室检查及影像学检查,明确是否存在腹膜炎或腹腔脓肿;禁食、补液、使用广谱抗生素[5]。保守治疗的总体成功率在33%~90%[10]。保守治疗观察的时间主要根据患者的一般状况以及对治疗的反应。一般非手术治疗住院时间为9~13 d[21]。本文有5例患者保守治疗成功,其中1例为结肠镜检查穿孔,考虑合并结肠憩室,腹部CT提示腹腔感染局限,因此予以保守治疗;另4例为肠镜下息肉治疗后患者,腹膜炎体征不明显,经过保守治疗后好转。

非手术治疗的早期成功并不能说明患者无需手术治疗[22]。如果保守治疗有效,临床改善将在24 h内逐渐发生,但此时仍需进行持续严格的临床和实验室指标随访。当临床提示疾病进展,出现腹膜炎或脓毒症,仍需行手术治疗。

(2)内镜下治疗:肠镜操作中发现穿孔或穿孔时间不超过4 h,并且肠道准备充分的情况下,可以尝试内镜下治疗[23]。Yoshikane等[24]在1997年最早报道了通过内镜下夹闭创面治疗ICPs的成功案例。多个研究报道了此方法能有效地封闭和治疗穿孔,从而避免手术治疗[2,8,18]。

无论是操作性亦或是治疗性结肠穿孔,穿孔长径小于1 cm者都可以尝试使用内镜下夹闭治疗,其成功率在59%~100%[2-3]。金属夹联合尼龙绳套可用于治疗较大的或复杂性穿孔。内镜下夹闭治疗的缺点是无法正确评估结肠闭合的完整性。如果夹闭不完整,持续的肠内容物流入腹腔可能会造成腹腔脓肿等严重并发症[2]。本文中,2例患者结肠镜检查时发现结肠穿孔,分别予以钛夹夹闭及尼龙绳套套扎治疗后,仍出现腹膜炎及腹腔感染,需进行外科手术,术中剖视标本发现穿孔创面较大,结肠镜下夹闭后仍闭合不完整,因此出现腹腔积脓。2例患者进行ESD治疗时发现结肠穿孔,因穿孔创面较小(穿孔长径分别为1.0 cm及1.5 cm),予以钛夹夹闭后保守治疗成功。因此,穿孔创面的大小、医源性损伤的原因、内镜医师的经验及内镜操作能力对于内镜下治疗ICPs的成功与否至关重要。

近年来,新型装置的引入提高了内镜下夹闭治疗肠道穿孔的成功率。OTSC夹(over-the-scope)是一种镍钛诺夹,形状类似“陷阱”,可以夹持更多的组织,从而可以夹闭比传统夹可及的更大的穿孔。有文章报道,使用TTS(Through-the-scope)夹以及OTSC夹可以有效地夹闭长径小于2 cm的穿孔,其有效率分别为93%和89%[21,25-26]。除此之外,目前有新型的内镜下缝合装置[27],也有用部分或完全性结肠支架治疗ICPs,但并没有大量的临床数据支持。

手术方式有:结肠穿孔修补术、结肠楔形切除术、结肠切除+Ⅰ期吻合术、肠造口术等。手术方式的选择取决于患者的具体情况:(1)穿孔创面的大小、位置及穿孔原因;(2)穿孔周边结肠及系膜的情况;(3)穿孔距离手术的时间以及腹腔感染的严重程度(一般穿孔发生24 h内的患者可采取单纯修补术,对于穿孔超过24 h,广泛的腹腔、腹膜感染,或者患者出现脓毒症,术中应考虑二次修补,穿孔处造口或双腔造口);(4)患者的一般情况以及基础疾病;(5)肠道准备情况;(6)是否在结肠镜治疗中存在未切除病灶[2,29-30]。如结肠组织无坏死,血流灌注良好,穿孔局部缝合后无张力,可行单纯结肠穿孔修补术;只要不出现结肠腔狭窄(如盲肠),可以考虑楔形切除;如果结肠肿瘤未切除,术中发现穿孔创面较大,结肠组织失活,或临近结肠系膜有撕脱,应考虑结肠切除术;如果患者一般情况差,腹腔感染严重,或出现脓毒症等情况,应选择肠造口术。

本文中,3例患者因肿瘤内镜下切除困难,行肠段切除+Ⅰ期吻合术。4例患者穿孔面积较大(>2 cm),因此予以肠段切除+Ⅰ期吻合术。2例患者穿孔距离手术时间小于24 h,因此予以Ⅰ期穿孔修补术。2例高龄患者(>80岁),其中1例患者一般情况差,穿孔距离手术时间较长,手术耐受力差,腹腔粘连致密,无法在穿孔位置行结肠造口,因此行穿孔修补+近端结肠造口术,缩短手术时间,减少患者围手术期的二次创伤;而情况相对稳定的另1例则选择行肠段切除+结肠造口术。1例患者术中发现穿孔部位被大网膜包裹,无法分离,腹腔内大量脓性液体,行回肠造口术。

3.4 小结

本团队通过对本中心病例的回顾性分析,并查找相关文献,总结ICPs的诊治策略,见图3。

图3 ICPs的诊治策略

结肠镜检查以及治疗数量在不断增多,一方面内镜医师需要加强训练,提高内镜操作能力,降低医源性结肠穿孔的发生率,提高ICPs后内镜下治疗的技术能力;另一方面,患者行结肠镜检查或治疗后,对其病情变化的密切观察也不容忽视,ICPs发生后的早期诊断、合理治疗可有效地减轻对患者的创伤、降低疾病的死亡率。