牵手课后练习,培养阅读能力

连忠友

[摘要] 课后练习系统是教材的有机组成部分,是编者依据课标、学生特点及文本特点精心编制的。教者要認真分析,探寻其言语密码,使之成为设计阅读课堂学习活动的一个重要“窗口”。以统编教材课后练习为例,探讨在教学中借助课后练习来设计教学,以此提高学生检索、推理和评价能力,进而提升学生的阅读水平。

[关键词] 统编教材;课后练习;阅读能力

根据国家、省、市各级阅读测试方向,“阅读能力”考查主要针对学生在文学类或实用类两种文本情境中的四种阅读能力,即提取信息、整体感知、形成解释、评价鉴赏能力。这就要求我们语文教师改变教学方式,从知识传授走向阅读素养培育,促进学生深度阅读,有效推进核心素养在教学中落地。如何培养这些能力?教师可以借助课后练习,设计阅读课堂学习活动,使学生在语言学习中培养这四种高阶思维能力,做到教、学、评的统一。

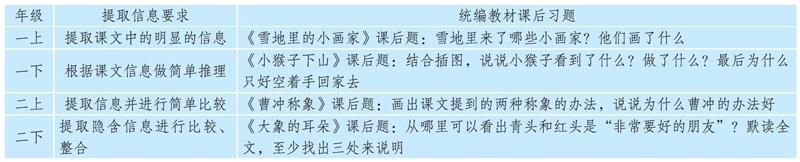

一、依课后练习,培养检索信息能力

有效提取信息是阅读能力中最基础的一项,指从文中获取多元信息的能力,包括提取显性信息与推论出隐性信息两个层面。如下表,统编教材特别重视培养学生这种能力,从课后习题的设置就可以看出,这种能力以语文要素的形式渗透在习题中,为教师在教学时指出了目标与方向。它需要教师在课堂中引导学生提取有价值的信息,教会学生阅读。

统编教材知识编排有体系、有层次。从低年级开始统编教材课后练习就注重要求教师培养学生提取信息的能力,而且这种能力要求的难度是随着年龄的增长而逐步提升的,“提取文中明显信息——根据课文信息做简单推理——提取信息并进行简单比较——整合复杂信息”,有梯度地为学生的语文素养提升奠定了基础。这就需要教师在教学中能借助课后习题,教给学生提取信息的方法,做到循序渐进,稳步提升。

1.圈点勾画,动手动脑。一年级上册与下册所呈现的都是一种单一的检索信息。不同的是一年级上册提取课文中的明显信息,从单一的材料中检索单一的目标。寻找的范围已经圈定,寻找的目标非常明确,如教学《雪地里的小画家》这一课时,教师可以根据课后练习题,让学生带着问题阅读课文,从文章中圈画出“小鸡画竹叶”“小狗画梅花”“小鸭画枫叶”“小马画月牙”这一关键语句。圈圈画画的过程实际就是学生提取信息的过程。

2.图文对照,直观形象。到了一年级下册,这种能力的难度有所增加,不仅要求学生能圈画出相关词句,还要作简单的推理。如在执教《小猴子下山》这一课时,教师可以结合课后练习题,设计以下几个环节。

第一步,图文结合,提取信息。结合插图,引导学生自读课文,圈画信息并说说小猴子下山以后走到哪里,看到了什么,做了什么。

第二步,图文对照,完成表格。引导学生根据课文结构特点,借助表格整理提取信息。

第三步,借助插图,复述故事。教师出示课文插图,仿照句式“小猴子走到________________,看见__________,非常高兴,就____________”说说故事情节。

第四步,看图联想,推断原因。出示课文第5幅插图,观察小猴子的动作,猜一猜它的神情;教师出示最后一段,说说小猴子最后为什么只好空着手回家去了。

以上教学中,教师通过课后练习,引导学生圈画文本中的明显信息,然后思考“小猴子最后为什么只好空着手回家去了”这个问题,通过理解明白了“做事不能三心二意,否则一事无成”的道理,从而推进学生深度阅读。

3.问题引领,直指核心。到了二年级上册,就出现比较性检索,这不仅要求学生圈画关键词句,要对于同一问题进行比较、判断,才能决定取舍。如教学《曹冲称象》时,教师根据课后练习,引领学生在课末讨论:“课文提到的两种称象的办法,为什么曹冲的办法好?”要想回答这个问题,学生就需要提取出官员的办法,比较它们之间的不同。经过有价值的提取,学生从“果然称出了大象的重量”说明曹冲的办法是切实可行的,而其他官员的办法从“有的说”和“曹冲听了直摇头”等看出是不可行的,从而悟出道理:做任何事情,都要认真观察、思考,才能找到解决问题的好办法。

此外,随着年级升高,检索信息能力要求也在不断提高,从单一检索到多项信息检索,从直接提取到间接提取,从比较检索到推理检索……难度呈现递增的趋势,要求教师凭借课后习题,采用不同的手段,使这一要素得到有效落实,从而为学生的终身阅读打好基础。

二、依课后练习,培养整体感知能力

整体感知是指形成对文本内容整体感知、初步概括的能力。它是四大能力中承前启后的一环,这一环节的发展水平很大程度取决于学生获取信息的准确与否、全面与否,直接影响学生在整体感知能力上的表现。[1]因此在阅读教学时,教师要有整体意识,用对方法,让教学中这一环节保质保量完成。

从以上表格可以看出,培养整体感知能力是统编教材根据学生的认知水平和学习规律设计的。从单元语文要素及课后习题不难发现,这一能力按“句——段——篇”序列编排。低年级教师主要引导学生理解句子的一般特点,建立起句子的概念;到了中年级,教师重点引导学生理解句子之间的关系,并逐步培养学生通过句子概括段落的能力;而到了高年级则要培养学生整体把握课文的能力,了解文章的表达顺序及基本方法,并体会文章所蕴含的情感。所以,教师在教学时要有前后勾连的意识,明确整体感知能力的进阶序列,把整体感知的环节保质保量完成。

《赵州桥》属于统编教材三年级下册第三单元,“了解一段话是怎么围绕一个意思写清楚的”是本单元的语文要素。本课的课后练习题都直击语文要素,第1题是从理解层面出发强化上述学习目标,而第2题则是从运用层面出发进一步巩固学习目标。教学时,可以利用课后这两题作业设计进行教学。

师:对于第3自然段,画出描写赵州桥美观的语句,并想想作者是如何写清楚的。(学生交流汇报)

生1:我画的句子是课文的第二句,作者为我们介绍了三种龙的不同姿态,从而把“精美”写具体。

生2:作者用“相互缠绕”“相互抵着”“回首遥望”“双龙戏珠”等词语把龙写得栩栩如生、活灵活现。

生3:作者最后还写出了自己的感受,让我们体会到图案的精美。

师:同学们,作者正是运用了这些词语描写了龙的不同姿态和动作,并用上关联词“有的……有的……还有的……”把几种姿态连接起来,最后又用“似乎……真像……”让读者觉得图案栩栩如生。

师(课件出示赵州桥石栏上精美的图案):这么美的图案,你们能读出来吗?(学生边看边依据课文练说)

师:现在请同学们按照刚才的方法,试着写自己还想刻哪些图案,并用上“有的……有的……有的……”句式。(学生互相练习)

师:同学们,你们发现这一段的开头与后面几句话存在怎样的关系?

生4:后面几句话是围绕第一句话来写的。

生5:我发现这一段与文章中第2段的构段方式是一样的,都是总—分关系。

师:是的。你们真会观察思考,第3自然段与第2自然段都采用先总后分的构段方式,希望同学们今后能运用这种方法,围绕一个意思把一段话写清楚。

师(出示第3题):同学们,如果你是导游,面对中外游客,你会怎么介绍赵州桥呢?并用上“世界闻名、雄伟、创举、美观”等词语。

教学中,教师运用课后两道作业来设计整个教学流程,巧妙地突破了教学的重难点。课后第2道作业目的是引导学生探究作者是如何把“精美”写具体的。学生边读边思考,抓住“相互缠绕”“回首遥望”“双龙戏珠”等感受到桥雕刻图案的栩栩如生、活灵活现、多姿多彩;随后教师通过展示图案帮助学生再现画面,引导学生朗读,读出体会;最后再引领学生关注句与句之间的关系,悟出本段与第2自然段一样采用总—分的写法。同时,让学生明白,这样围绕一个中心写文章,文章就更有层次感、逻辑感。而出示课后第3题,则让学生当小导游,从运用层面进一步巩固学习目标。

三、依课后练习,培养形成解释的能力

形成解释是利用文本信息对相关问题做出合理的解释,这需要学生阅读时不能局限于初步印象,要对文本有更进一步的思考。这一过程中,不仅要关注特定的信息,而且要通过联系前后文的方式来理解。[2]教学时,教师要引领学生不仅结合具体语境解释重要词语的意思和作用,还需要将文章的内容与自己的既有经验建立联系,能根据文本的具体内容对作品中的形象、情感、观点、态度等做出解释。这项能力是阅读理解的核心,但又是学生缺失的。教学时,教师同样可以借助课后习题,让学生带着问题阅读。例如,在执教《月光曲》这一课时,我们借助课后练习题第12题,作为任务驱动来引导学生形成解释的能力。

第一步:根据课后习题,形成学习单。

第二步:依单自学。可以选择一个人物,展开研读。

第三步:交流所学。教师根据学生交流,随机补充,指导他们有感情朗读。

(1)盲姑娘的三次“说”。

第一次:热爱音乐,渴求聆听。依托两个“!”,读出热爱与渴求。

第二次:乖巧懂事,善解人意。重点读“随便说说”,体会虽真心流露,但她为了安慰愧疚的哥哥而这样说。

第三次:富有灵性,懂得音乐。理解“纯熟”的意思;通过联系《伯牙鼓琴》一课,理解“激动”中的赞叹与猜测。

(2)贝多芬的三次“听”。

一听琴声:对茅屋弹琴的人感兴趣。

二听对话:姑娘虽穷,但爱音乐,且善解人意。决定为她弹刚才的曲子,满足她的渴望。

三听到赞叹:姑娘不仅爱音乐,而且懂得音乐。决定为知音再弹一曲。

第四步:练习表达。用自己的话,连贯说一说对这个问题的解答。建议用上“因为……又因为……”。

课后练习第一题,编者希望以课文为例,培养学生形成解释的能力。但本文相关信息分散在文中,而且贝多芬对遇到知音的那份情感相對学生来说很难理解。这些特点,都决定学生对“为什么弹一曲又再一曲”形成解释是有一定难度的,但从另一个角度讲又非常适合用来培养和训练学生利用文本信息和联系生活积累形成解释能力。课堂中教师可以借用课后作业为驱动任务,整个设计围绕问题,步步深入,积极调用前面所学课文帮助理解,充分培养学生整合信息的能力,这样学生的形成解释能力才能够不断提升。

四、依课后练习,培养评价鉴赏能力

评价鉴赏能力是对文本主题意向、思想内容或语言表达形式作合理评价、鉴赏。它是阅读能力中较高级别的能力,包括阅读评价能力和阅读鉴赏能力。学生在文本内容理解的基础上,结合知识积累、生活体验等,对文章的意义或价值做出判断。鉴赏评价能力是一个系统工程,需要教师在阅读教学中教给学生鉴赏评价的方法,为学生设计一些阅读评价鉴赏的训练。学生通过实践活动培养其评价鉴赏能力,提升语文综合素养。具体分析,统编教材课后习题中有大量的评价鉴赏能力训练题,主要有以下几种类型。

小学阶段评价鉴赏主要有以上四种类型,其中语言的鉴赏在“语文园地”安排得比较多。低年级主要是低层次语言鉴赏能力,而随着年级的升高,到了四年级即逐步培养语言评价鉴赏能力;鉴赏表达能力的培养相对较难,主要出现在中高年级,它需要在课堂中,在教师引导下,经过学生的思考、讨论才能完成。统编教材课后练习题是编者精心设计的,体现了教材特点与语文要素,教师完全可以借助这些题目,在课堂教学设计的各个环节培养学生的评价鉴赏能力。

例如,《狼牙山五壮士》的课后练习:课文第2自然段既关注了人物群体,也写了每一位战士,结合相关内容说说这样写的好处。这道题是对文本内容表达形式的评价,教师在课堂中,可以利用本道题来培养学生的评价与鉴赏能力。

师:让我们把目光聚焦到“痛击来敌”这部分,画出你印象最深的句子并做批注。

生1:我画的是描写班长马宝玉的句子,这句话运用神态、语言描写,表现了班长的冷静善战。

生2:让我印象最深的是葛振林,从动作和语言描写可以看出他的勇猛。

生3:我从宋学义“扔”“抡”等动作描写中体会到人物的疾恶如仇。

生4:我还从文中对胡德林和胡福才的神态描写中体会到兄弟俩的专注和认真。

师:是的,刚才大家从每位人物的细节描写中体会到人物的不同性格特点,这种写法就是场面描写中的“点”。那么文中除了有点的描写外,还有哪些语句让你印象深刻呢?

生5:我关注到本段中最后一句话,从这句话中我体会到战斗场面的激烈。

生6:本段1、2两句话是对五壮士的概括描写,描写了一个团队战斗的场面。

师:是的,像这样对群体的描写就是“面”。我们把这种写法叫点面结合。(出示课后第3题)请大家交流这种写法有什么好处?

生7:运用点面结合描写,既让我们感受到战斗的激烈,也能体会到五壮士壮言、壮行。

生8:从点的描写当中我体会到五位壮士的不同性格,对面的描写使我们对整个战斗场面有所了解,给人一种身临其境之感。

……

师:是的,这就好似这部分的描写,让我们明白了点面结合的好处。下面我们尝试运用点面结合的方法写一写生活中的场景。(小练笔并交流反馈)

“痛击来敌”这个部分是点面结合的典型范例,以上教学中,教师引导学生关注场面描写的好处,体会五壮士的壮言、壮行。同时,巧妙利用课后习题,引导学生评价鉴赏文章的表达方式,培养学生的评价鉴赏能力。在这一基础上,教师再通过小练笔,将写作与课文的学习有机融合,有效促进学生读写迁移。

总之,隨着阅读教学评价这个“牛鼻子”发生了变化,语文教师在教学中要利用课文这个“例子”培养学生的阅读能力。而课后练习是编者精心设计的,体现了教材特点和语文要素。所以,教师可以凭借课后练习题,来培养学生的阅读能力,提升学生的语文素养。

[本文系福建省教育科学“十三五”规划2020年度立项课题“统编版小学语文教材课后练习系统的研究”(项目编号:FJJKXB20-750)研究成果]

[参考文献]

[1]洪玲玲.阅读教学必提“题”——小学语文统编教材课后练习教学体会[J].新教师,2020(01):28-29.

[2]闫勇.利用文本和生活 培养形成解释的能力——以人教版六年级上册教材《老人与海鸥》的教学为例[J].中小学教材教学,2017(06):18-21.