职业教育“政校行企”协同育人标准体系建设

宋耀辉 梁小丽 杨锦秀

摘 要 “政校行企”协同育人是职业教育培养高素质技能型人才的重要手段和深化职业教育改革的必然要求,而建设协同育人标准体系是推进产教融合、校企合作的有力支撑。借鉴发达国家的经验,基于我国职业教育人才培养现状,职业教育“政校行企”协同育人标准体系建设的主要内容包括专业发展与产业发展对接、课程标准与岗位标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与技能证书对接、社会教育与职业教育对接。从职业教育人才标准与产业人才需求相匹配视角,“政校行企”协同育人标准体系的建设路径是:加强政府政策支持,坚持课程标准对接职业岗位,坚持课程设置符合岗位要求,加强“政校行企”协同育人,强化校企合作。

关键词 职业教育;“政校行企”;协同育人;标准体系

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)13-0027-05

作者简介

宋耀辉(1975- ),男,渭南职业技术学院区域发展和乡村振兴研究中心主任,副教授,管理学博士,新疆社会科学院博士后科研工作站博士后,研究方向:区域发展,农村经济(渭南,714000);梁小丽(1986- ),女,渭南职业技术学院区域发展和乡村振兴研究中心副主任,研究方向:职业教育;杨锦秀,四川农业大学经济学院

基金项目

陕西省职业技术教育学会2019年度职业教育研究课题“产教融合视角下行企校政协同育人的职业教育标准体系建设研究”(SZJYB19-291);“陕西高等学校创新创业教育研究与培训基地建设项目”(陕教高办:[2018]48号),主持人:宋耀辉

作者简介

宋耀辉(1975- ),男,渭南职业技术学院区域发展和乡村振兴研究中心主任,副教授,管理学博士,新疆社会科学院博士后科研工作站博士后,研究方向:区域发展,农村经济(渭南,714000);梁小丽(1986- ),女,渭南职业技术学院区域发展和乡村振兴研究中心副主任,研究方向:职业教育;杨锦秀,四川农业大学经济学院

基金项目

陕西省职业技术教育学会2019年度职业教育研究课题“产教融合视角下行企校政协同育人的职业教育标准体系建设研究”(SZJYB19-291);“陕西高等学校创新创业教育研究与培训基地建设项目”(陕教高办:[2018]48号),主持人:宋耀辉

“政校行企”协同育人是职业教育培养高素质技能型人才的重要途径,而深化职业教育改革,推进产教融合、校企合作,都离不开“政校行企”协同育人标准体系的有力支撑。新加坡、法国、德国、美国等发达国家都非常重视政府部门、行业企业等参与职业教育的高素质技术技能型人才培养,在长期的协同育人中形成了各具特色的育人形态和标准体系,也极大地提升了职业教育的人才培养质量,为产业转型发展提供所需的人才支撑。由此可知,“政校行企”协同育人标准体系建设是以政府推动、行业指导,学校和企业为实施主体,通过校企合作,使职业教育的人才培养、技术研究与行业企业各领域深入合作,形成职业教育人才培养与行业企业人才需求相契合的标准体系,具有理论性和实践性双重属性。

一、我国职业教育“政校行企”协同育人的政策演变

我国职业教育发展起步相对较晚,从20世纪80年代初期的“厂矿合作办学”到当前的“产教融合、校企合作”,将行业企业标准体系转换为职业教育标准体系,是政府指引、行业指导和学校、企业作为双主体参与人才培养过程的充分体现。我国职业教育法律法规尚不完备,但随着我国加快产业转型发展,政府关于职业教育改革的政策方向更加明确,特别是明确了企业在职业教育协同育人中的主体地位,如表1所示。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视职业教育工作,把职业教育摆在了前所未有的突出位置,职业教育实现了跨越式发展[1]。2017年国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》(国办发[2017]95号),2018年,教育部等六部門印发《职业学校校企合作促进办法》(教职成[2018]1号),标志着职业教育的政策导向更加注重人才培养过程的“产教融合、校企合作”,强调人才培养标准对接企业岗位标准,支持企业参与职业教育人才培养全过程,是职业教育的基本特征,为当前建设职业教育“政校行企”协同育人标准体系提出了明确的政策指引。

二、我国职业教育“政校行企”协同育人标准体系建设面临的主要问题

我国拥有全球规模最大的职业教育体系,职业教育为中小企业的人才集聚和产业转型发展提供了重要智力支撑,但是职业教育在高素质技能型人才培养方面优势不足,很难在以知识要点为核心的理论标准和以培养技术能力为核心的实践标准之间找到一个契合点,关键是职业教育“政校行企”协同育人缺乏深度合作,面临的主要问题是人才标准与人才需求之间不匹配,具体表现在如下几方面。

(一)“政校行企”协同育人标准体系不健全

职业教育的培养目标是为社会输送大量符合行业企业需求的人才,关键在于以企业岗位标准为参考制定人才培养标准体系。目前,我国职业教育“政校行企”协同育人标准体系尚不健全。一是人才培养标准制定主体单一。当前,职业教育人才培养标准的制定主要依赖学校,虽然学校和行业企业在课程设置和实践基地建设方面开始有较多合作,但是行业企业却较少参与人才培养标准的制定。二是人才培养标准制定脱离岗位标准。由于更倾向理论指导性,缺少行业企业技术指导,以职业院校为主体开发的标准体系必然脱离岗位标准。三是“政、行、企”在构建标准体系中的作用效果不强。政府在支持职业教育人才培养过程中,多冠以政策、决定,缺少法律法规的规范性指引。行业企业在职业教育人才培养中主体地位不明确、主体责任不清晰、主动性不强,造成行业企业的实际作用效果不明显。

(二)“政校行企”协同育人标准体系实践性不强

“政校行企”参与协同育人的诉求有所不同,作为社会经济的基本组成单位,企业是职业教育协同育人参与方中唯一的生产性、实践性组织。因而,积极调动企业参与构建 职业教育人才培养标准体系的主动性,是确保协同育人标准体系具有实践性特征的关键。同理,建立一套具有实践性的人才培养标准体系是职业教育实施“政校行企”协同育人的根本目的。当前,由于我国职业教育协同育人体制机制尚不完备,一些优质企业参与职业教育的主动性不强,“政校行企”各方人才培养主体责任划分不清,造成协同育人标准体系不稳定和缺乏实践性。

(三)各地区职业教育标准体系建设水平差异明显

按照国家总体要求,职业教育应配备与行业企业技术要求、工艺流程、设备水平同质的实习实训装备,保障实践教学标准对应生产条件,然而,我国区域发展差异导致各地职业教育的資源禀赋差异明显,在政府支持、行业指导、校企合作、资源聚集等方面存在较大差异。尤其是一些中西部地区职业教育由于经费有限、企业发展不足等原因,导致建设标准体系的配套教学设备、实习实训装备等无法完全落实,职业教育标准体系建设水平与东部地区职业教育差异明显。

三、职业教育“政校行企”协同育人标准体系建设的内容

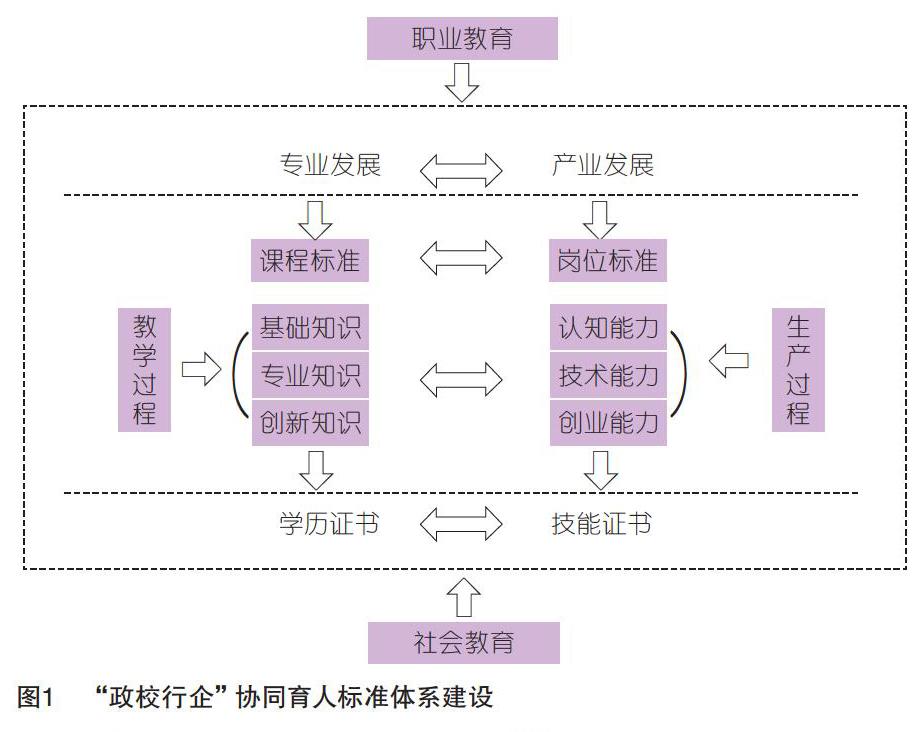

借鉴发达国家职业教育经验,应重视人才培养标准与企业岗位标准的关联性和对应性,而当前我国职业教育人才培养标准体系与企业岗位标准体系对接不精准、实践性不强,不利于我国职业教育培养满足行业企业需求的技能型人才的目标,也不利于职业教育的内涵式发展。因此,建设职业教育“政校行企”协同育人标准体系必须契合行业企业人才需求,需要紧密对接企业岗位标准体系,从生产、教学两个层面上深度融合,而其中职业教育“知识体系”和“能力体系”的构建是建设“政校行企”协同育人标准体系的关键。知识体系包括基础知识、专业知识、创新知识,对应能力体系中的认知能力、技术能力、创业能力,要求知识与技能相结合,强调教学过程与生产过程的统一,实质是课程标准对应岗位标准,专业发展对接产业发展。

根据教育与经济的关系原理,产业发展决定专业设置,而人才培养是产业发展与专业设置联系的纽带。产业人才需求变化要求人才培养标准随之调整,而人才培养标准的调整主要通过专业设置和课程标准调整来实现。因此,推动职业教育与地方产业发展的有效对接,归根结底就是“政校行企”协同育人标准建设问题。

建设“专业发展与产业发展对接、课程标准与岗位标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与技能证书对接、职业教育与社会教育对接”的“政校行企”协同育人标准体系,既需要宏观层面的政策支持,也需要微观层面的专业教学改革支撑,从体系建设到具体实践层层落实。结合职业教育的“产教融合、校企合作”特征,从知识拓展与能力培养相对应的视角考虑,“政校行企”协同育人标准体系建设的主要内容如图1所示。

(一)专业发展与产业发展对接

职业教育专业发展应面向产业发展需求,即专业设置要适应产业调整,并根据产业结构的调整对专业设置进行动态优化。职业教育的目标是培养符合产业人才需求的高素质技能型人才,所以专业设置一定要与产业调整相吻合。一是人才培养方案作为职业教育培养高素质专业人才的规格,必须符合产业发展对人才的需求,强调专业发展以产业发展为基础。二是专业人才培养规格,从知识素养、能力素养到职业素养三个方面培养符合产业发展需求的高素质技能型人才。三是专业设置是专业发展的核心所在,突出专业发展的产业化要求,应将产业发展要求纳入专业设置中,推动专业建设。

(二)课程标准与岗位标准对接

在职业教育中课程体系要与岗位需求相结合,课程标准应与企业的岗位标准有效对接。一是课程标准对接岗位标准。在课程开发中,需要到行业企业进行大量现场调查,了解企业不同岗位的能力要求,搜集与岗位要求相关的内容用于开发课程标准,确保课程标准与岗位标准相对应。二是课程标准与岗位标准对接过程中要形成理实一体化育人标准体系,强调课程设置的系统性,注重理论与实践相结合。同时,基于岗位内容变化和标准变动,优化课程标准,以满足企业发展所需的人才标准。

(三)教学过程与生产过程对接

教学过程就是生产的课堂化过程,教学是一个动态的生产演示过程。从“教学”和“生产”两个角度入手,强化教学过程与生产过程对接。一是加快“双师型”教师队伍建设,提升“教学”对接“生产”的水平。学校应创造条件,安排教师到企业一线挂职锻炼或实践,使教师积累实践经验,了解企业生产过程,从实践中不断摸索建立一套完备的对接生产过程的教学过程。二是强化“学徒制”教学过程。把生产过程融入到教学中,将企业的生产工艺、生产技术、生产流程等引入教学过程,把生产标准引进教学标准,通过“学徒制”使教学过程更具仿真性,使学习生产过程更加真实。

(四)学历证书与技能证书对接

在“政校行企”协同育人过程中,强调学历证书与技能证书对接,构建一套完备的理论与实践相结合的标准体系。2019年,我国在职业教育中开展“1+X”证书制度试点工作,旨在使职业教育人才培养标准对接行业企业岗位标准,关键是“1+X”证书制度引入人才培养标准体系,可以引导行业企业标准直接融入人才培养过程,推动“政校行企”四方共建“1+X”证书制度下的协同育人标准体系,使“1+X”证书更具权威性和影响力。通过强化技能证书的影响力,提升学历证书含金量,从而提高职业教育人才培养标准的竞争力,也是建设“政校行企”协同育人标准体系的根本目的。

(五)社会教育与职业教育对接

社会教育与职业教育的对接,首要理念是培养人的可持续发展能力,强调“政校行企”协同育人标准体系的社会性和延续性。离开职业教育并不意味着教育过程的结束,而是经过“政校行企”协同育人进入行业企业接受社会化职业教育。因此,在“政校行企”协同育人标准体系的建设过程中,要关注职业教育的延续性,倡导社会教育的职业化理念。政府举办的“下岗职工培训”“失业人员培训”“返乡农民工培训”等继续教育,都是职业教育的延续,因此,职业教育育人标准体系建设应具有社会属性,社会教育是职业教育的延续。

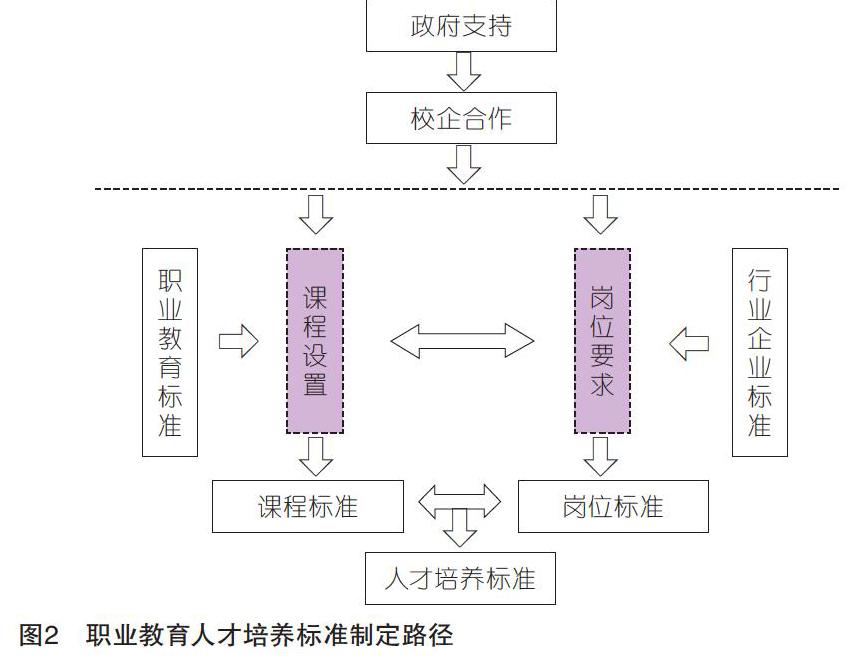

四、职业教育“政校行企”协同育人标准体系建设的路径

从美国、德国、法国、新加坡等发达国家职业教育人才培养标准体系的建设经验来看,各国都是通过一系列法律法规约束职业教育“政校行企”协同育人的主体责任,形成政府、企业和学校三方联动的有机整体[2][3][4][5],分别从教育政策、教育实践、教育理论三方面共同构建人才培养标准体系。职业教育各参与方的作用随着产业发展的不同阶段相应强化,以适应产业转型升级对人才培养的要求。职业教育发展过程中,在政府指引和行业指导下,形成“教学工厂”“学徒制”“双元制”等人才培养模式,实现课程设置与岗位要求对接,形成课程标准与岗位标准紧密对接的人才培养标准体系,为产业转型升级培养高素质技能型人才,见图2。

(一)加强政府政策支持,是建设职业教育协同育人标准体系的先决条件

政府是职业教育协同育人中政策的制定者和监督者,政府支持是职业教育“政校行企”协同育人机制得以高效运行的基石。政府应为职业教育发展创造各种有利条件,提供政策引导、政策保障等方面的支持,在职业教育“政校行企”协同育人各参与方中扮演协调者的角色,为职业教育协同育人搭建平台,通过政策指引职业教育从行业企业人才需求的角度出发,建设人才培养标准体系。

(二)坚持课程标准对接岗位标准,并贯通“政校行企”人才培养全过程

坚持课程标准对接岗位标准是职业教育人才培养的基本要求,而且职业标准应贯通“政校行企”人才培养的全过程,在政府政策指引下,行业要发挥“标准”指导作用,强化“校企合作”对人才培养的主体作用,这就要求职业教育的课程标准制定应注重理实一体化,对接企业相应岗位标准,也只有坚持课程标准有效对接岗位标准,才能实现标准的职业特性,并形成政府指引、行业指导下的“校企合作”人才培养标准体系。

(三)坚持课程设置符合岗位要求,夯实“政校行企”人才培养标准的实践基础

职业教育的目标是培养高素质的技能型人才,而人才培养的关键是课程设置应当符合企业岗位要求,要夯实“政校行企”人才培养标准的实践基础。职业教育课程建设应对接企业岗位内容,坚持课程设置符合岗位要求,构建具有实践性的“政校行企”课程体系,以符合人才培养标准的实践要求。同时,职业教育应结合行业企业人才需求变化,对人才培养的课程设置进行适时调整,以符合企业岗位新要求,确保人才培养标准体系的有效性、实践性。

(四)加强“政校行企”协同育人,建设对接行业企业需求的标准体系

行业企业的岗位标准是职业教育人才培养标准制定的重要依据,要推进“政校行企”各方参与职业教育人才培养标准体系制定。“政校行企”协同育人标准体系建设的根本目标是使行业企业参与职业教育人才培养全过程,学生在实训基地、合作企业和职业院校交替完成相应课程,实现职业教育人才培养标准和行业企业人才需求的对应。实践证明,政府、学校、行业和企业只有加强协同育人,在人才培养标准体系建设中协同合作,才能制定符合行业企业需求的人才培养标准,从而精确对接行业企业人才需求。

(五)强化“校企合作”,建设符合行业企业岗位要求的标准体系

职业教育“校企合作”是“政校行企”协同育人的主要实践平台和人才培养主体。在发达国家通过政策引导推动校企合作,同时在行业指引下,根据职业教育专业发展、课程设置和企业经营特点,推动“校企合作”建设符合企业岗位要求的人才培养标准体系。一方面,政府推动“校企合作”,行业对其发挥指导作用,职业教育应结合企业岗位要求变化,对人才培养标准体系进行动态调整,赋予人才培养标准的行业企业属性;另一方面,从政策上支持企业技术人员参与职业教育人才培养过程,从职业教育和行业企业两方面强化人才培养标准体系建设,使人才培养标准更符合行业企业岗位要求。

五、结束语

发达国家推动职业教育强化校企合作人才培养的成功经验值得我国借鉴,我国职业教育发展需要从国情出发,支持行业企业参与职业教育人才培养标准的制定,发挥地方政府的引导作用,探索出一条带有地方职业教育特点的“政校行企”协同育人标准体系,满足地方产业转型升级和行业企业对人才的需求。

根据教育与经济关系原理进一步得知[6],职业教育“政校行企”协同育人标准体系的建设实质上是在人才标准与人才需求之间实现教育与工作的吻合,而从供给侧改革视角来看,职业教育作为人才供给方,加强“政校行企”協同育人标准体系建设,目的是对照岗位标准制定课程标准,实现知识体系与技术体系相吻合,从而满足行业企业对人才标准制定的要求。

综上所述,职业教育“政校行企”协同育人标准体系的建设依赖于政府政策支持和落实人才培养标准紧密对接行业企业要求,需要坚持课程建设对应岗位要求,并进一步完善人才培养标准,具体来说,一方面,可以从“专业发展与产业发展对接、课程标准与岗位标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与技能证书对接、职业教育与社会教育对接”五个层面切入,培养包括认知能力、技术能力和创业能力的技能素养标准体系;另一方面,在人才培养中要落实“产教融合、校企合作”政策要点和贯通职业教育“1+X”证书制度,推动知识体系与证书认证标准相融合,建设包括基础知识、专业知识、创新知识在内的知识素养标准体系,强调知识素养与技能素养的对应,只有这样,才能为我国经济高质量发展提供高素质技能型人才支撑。

参 考 文 献

[1]王继平.职业教育国家教学标准体系建设有关情况[J].中国职业技术教育,2017(25):5-9.

[2]罗丹.由“适应”到“引领”——职业教育应对产业转型升级的新加坡模式研究[J].职教论坛,2015(6):92-96.

[3]杨文杰,祁占勇.法国职业教育制度的发展历程、基本特征及启示[J].教育与职业,2018(3):30-36.

[4]蔡跃,祝孟琪,张建荣.德国“双元制大学”模式发展现状及趋势研究[J].高等工程教育研究,2019(6):180-200.

[5]杨院,张慧凝.美国职业教育演进历程、逻辑与启示——基于经济社会学视角的分析[J].职教论坛,2020(3):165-169.

[6]张俊青.广西高职院校专业结构与区域产业结构适应性分析[J].职业技术教育,2020(6):61-68.

On the Construction of “Government-college-industry-enterprise”Collaborative Education Standard System in Vocational Education

Song Yaohui, Liang Xiaoli, Yang Jinxiu

Abstract The“government-college-industry-enterprise”cooperative education pattern has been applied in vocational education as a crucial approach to train well-rounded skillful talents and also a required direction in deepening reforms of vocational education. Rolling out a standard system of the pattern is of fundamental significance to drive such industry-education integration and college-enterprise cooperation. By reviewing developed countriesexperience in the course of vocational education as well as analyzing the status quo and challenges of domestic vocational education, the main contents of the“government-college-industry-enterprise”cooperative education system include the following contents: connection of specialty and industry, curriculum standard and post standard, teaching process and production process, degree certificate and skills certificate, social education and vocational education. Besides, practical paths to establish the system include: strengthen policy support of the government, insist on curriculum standard docking with professional posts, enhance school-enterpris cooperation, et.

Key words vocational education; government-college-industry-enterprise; cooperative education pattern; standard system

Author Song Yaohui, associate professor of Weinan Vocational and Technical College, postdoctoral research workstation of Xinjiang Academy of Social Sciences (Weinan 714000); Liang Xiaoli, vice director of Research Center for Regional Development and Rural Revitorization of Weinan Vocational and Technical College; Yang Jinxiu, College of Economy of Sichuan Agricultural University