督脉灸联合温经汤治疗原发性痛经寒凝血瘀证临床研究

罗运环 魏森 高学清

(湖北省十堰市太和医院/湖北医药学院附属医院,湖北 十堰 442000)

原发性痛经是临床常见病和多发病,是伴随月经周期出现、排除盆腔器质性疾病引起的下腹部疼痛为主要表现的一种疾病。部分患者可伴有月经周期、行经时间和经量异常以及腰酸乏力、恶心呕吐等其它全身症状,身心健康不同程度地受到影响。西医治疗原发性痛经以非甾体抗炎药物为主,但具有远期疗效差,易发生药物不良反应等局限。中医药治疗疾病注重整体观念、辨证论治、治病求本、内外兼治,用于治疗原发性痛经具有明显优势。大量的临床研究报道温经汤治疗原发性痛经疗效满意,并且优于西药。笔者通过临床实践发现,在内服温经汤的基础上联合艾灸治疗原发性痛经寒凝血瘀证疗效明显,而艾灸疗法中督脉灸比艾箱灸疗效更为显著,现报道如下。

1. 临床资料

1.1一般资料 选取2018年6月至2019年2月在本院门诊就诊及住院的原发性痛经中医辨证为寒凝血瘀证患者65例,按随机数字表随机分为治疗组33例,年龄15~40岁,平均年龄(26.94±7.40)岁,病程0.5~8.0年,平均病程(3.41±1.75)年,对照组32例,年龄14~42岁,平均年龄(26.91±8.23)岁,病程0.5~8.0年,平均病程(3.32±1.98)年。二组患者在年龄、病程及伴随症状等方面差异无统计学意义,具有可比性(p>0.05),所有患者均签署知情同意书。

1.2诊断标准 西医诊断标准[1]:参照人民卫生出版社9版《妇产科学》中原发性痛经诊断标准:经期或经行前后出现的疼痛程度不一的下腹部疼痛,经B超、妇科检查排除盆腔器质性疾病。中医辨病辨证标准:按张玉珍主编7版《中医妇科学》及02版《中药新药临床研究指导原则》相关标准执行。主要症状:经前或经期小腹冷痛,得热痛减,按之痛甚,经量少,经色暗黑有块,肢冷畏寒,舌紫黯或有瘀斑、瘀点,脉沉紧或弦涩。

1.3排除标准 盆腔器质性疾病引起的痛经;合并心脑、肝肾及血液系统等严重内科疾病;发生于月经周期前后的内外科疾病引起的下腹部疼痛;精神行为异常者;患有支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病等气道高敏感性疾病或过敏性疾病不能耐受艾灸者;月经周期不规则者;近期已予药物干预者;准备妊娠或已妊娠者;哺乳期患者;不能配合完成实验者。

1.4治疗方法 二组患者均于同一月经周期行经前第7天开始口服温经汤加减汤剂,在此基础上治疗组和对照组分别配合督脉灸及艾箱灸,隔日施灸一次,所有治疗均持续至行经第3天。连续治疗3个月经周期。每周期治疗结束后及疗程结束3个月均进行评估。治疗前给予一定的生活方式指导和情志疏导。注意经期卫生及保暖,避免进食生冷、刺激性食物,避免情绪波动及进行剧烈运动。治疗周期内采取有效的避孕措施。

温经汤:吴茱萸6 g,桂枝10 g,川芎10 g,当归12 g,白芍12 g,赤芍12 g,丹皮10 g,干姜10 g,法半夏10 g,麦冬20 g,党参15 g,甘草6 g,阿胶10 g(烊化冲服)。腰酸腰痛者加续断10 g、杜仲10 g,畏寒怕冷明显者加艾叶10 g、乌药10 g、小茴香8 g,瘀块明显者加益母草12 g、丹参12 g,乏力者加黄芪15 g、白术12 g。

艾箱灸:将艾条折成长短相近的小段,用酒精灯点燃后,放于自制箱式艾灸盒(腹部盒子大小能够覆盖腹部经穴气海、关元、中极为宜,下肢盒子大小能够覆盖经穴三阴交为宜);让患者暴露出腹部及双下肢,把准备好的艾灸箱放置于患者腹部及双下肢施灸,待艾条燃尽,及时添加,施灸时间30分钟,治疗过程中注意保暖。

督脉灸[2]:室内保暖的前提下,嘱患者取俯卧位,暴露整个后背,用75%医用酒精沿督脉正中线大椎至腰腧,旁开2寸范围内消毒,之后均匀涂抹生姜汁,将无菌纱布铺于病人背部后撒上中药粉,加热后的姜末装入模具,压成约2cm厚度的姜饼放于病人背部;艾绒在模具中压实后放在姜饼上,棉球蘸取少许95%酒精滴于艾绒上方,便于燃烧;再将便携式抽烟机放置上方抽走艾烟,避免引起病人咳嗽。灸完1壮后再换下1壮,连灸3壮。治疗结束后用温热毛巾擦拭治疗部位,并擦干全身汗液,饮用适量温开水,避免吹风着凉。

1.5观察指标 治疗前及每周期治疗结束后及停药3个月后中医症候积分、疼痛评分、痛经症状积分以及临床不良反应。疼痛评分采用视觉模拟评分(VAS)法[3],用0~10 cm的刻度尺,量化患者的主观疼痛程度,VAS指数0代表无痛,10 cm代表无法忍受的剧痛。评分越高,疼痛程度越重。痛经症状积分参考修订后的中文版痛经COX量表[4],该表涵盖了痛经常伴随的消化系统、神经系统、精神和躯体四大方面的症状共18条,每一条又从症状严重程度和持续时间进行评分,症状程度依据无、轻度、中度、严重、非常严重分别计0分、1分、2分、3分、4分,症状持续时间依据无、小于3 h、3~7 h、7~24 h、大于24 h分别计0分、1分、2分、3分、4分。

1.6疗效评定标准[5]治愈:痛经症状完全缓解,痛经症状积分降至0分;显效:痛经症状明显缓解,痛经症状积分降至治疗前 1/2 以下;有效:痛经症状有所缓解,痛经症状积分降至治疗前1/2~3/4;无效:痛经症状基本无改善,痛经症状积分降低幅度<1/4。

2 结果

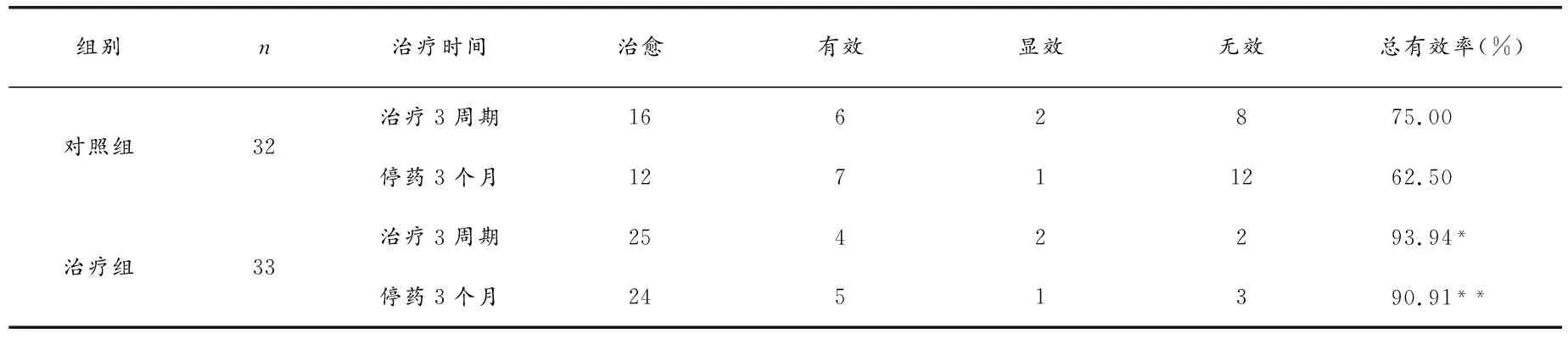

2.1两组临床疗效比较 治疗3个月经周期后及停药3个月后治疗组总有效率均高于对照组,差异有统计学意义(p<0.05,p<0.01),见表1。

表1 两组临床疗效比较(n)

2.2两组中医证候积分比较 每周期治疗结束后及停药3个月后两组中医症候积分均较本组治疗前下降,差异有统计学意义(p<0.05,p<0.01);与对照组比较,治疗组下降更明显,差异有统计学意义(p<0.01)。见表2。

表2 两组中医证候积分比较

2.3两组VAS评分比较 每周期治疗结束后及停药3个月后两组VAS评分均较本组治疗前下降,差异有统计学意义(p<0.05,p<0.01);与对照组比较,治疗组下降更明显,差异有统计学意义(p<0.01)。见表3。

表3 两组VAS评分比较

2.4两组COX症状评分比较 每周期治疗结束后及停药3个月后两组COX症状评分均较本组治疗前下降,差异有统计学意义(p<0.05,p<0.01);与对照组比较,治疗组下降更明显,差异有统计学意义(p<0.05)。见表4。

表4 两组COX评分比较

2.5临床不良反应 治疗过程中对照组有1例、治疗组有2例出现局部皮肤轻度发红,经后续操作过程中调整艾灸时间后症状消失,无皮肤烫伤、水泡及过敏、胃肠道不适等不良反应。

3 讨论

痛经根据是否由生殖系统器质性疾病引发分为继发性和原发性,而后者也称为功能性痛经。据统计,全球约有80%的女性一生中有过不同程度的痛经经历,其中又有约75%的患者因痛经日常工作受到影响[6]。中国发病率为33.1%,而原发性痛经占据一半以上的比例[7]。西医认为原发性痛经发生主要是由于多种内分泌因子如前列腺素、加压素、缩宫素、β-内啡肽等激素分泌异常,直接或间接导致子宫平滑肌收缩舒张活动异常,从而使子宫血流量减少,局部缺血缺氧,最终引发痛经。此外,钙镁离子稳态失衡、精神、遗传、免疫等因素也部分参与其中[8]。临床上西药治疗原发性痛经主要采用前列腺素合成酶抑制剂、口服避孕药、钙离子通道阻滞剂等药物,以上药物一定程度上可减轻疼痛改善症状,但存在多种不良反应,长期疗效不稳定,不易根治等弊端[9]。

中医学对痛经的治疗可追溯于汉代。《金匮要略·妇人杂病脉证并治》曰:“带下经水不利,少腹满痛,经一月再见者,土瓜根散主之。”后世历代医家经过数千年大量的临床实践和探索,对痛经的认识逐步深入,全面和系统地总结了痛经的病因、病机、辨证分型、选方用药,为后世医家留下了诸多宝贵的经验[10]。此外,中医有许多特色适宜技术,内治与外治相结合,可从根本上改善“不荣则痛”和“不通则痛”两大病机。而诸多研究报道显示中医药治疗痛经疗效不仅优于西药,而且具有副作用小、治愈率高等西药不具备的优势[11-12]。

温经汤出自张仲景《金匮要略·妇人杂病脉证并治第二十二》曰:“问曰:妇人年五十所,病下利数十日不止,暮即发热,少腹里急,腹满,手掌烦热,唇口干燥,何也……当以温经汤主之。”该方组方严谨,由多个经典名方化裁而来。起初主要用于治疗月经不调、痛经及不孕不育[13]。随着临床实践及研究的深入,广大医家和研究者们越来越发现其作为经典方剂的魅力,应用范围逐步扩大。据报道还可用于盆腔炎、围绝经期综合征等其它妇科疾病,消化系统疾病、男科疾病、神经精神疾病、皮肤病、风湿免疫系统疾病、肿瘤性疾病等多个病种的治疗[14-17]。温经汤治疗寒凝血瘀型原发性痛经的疗效已经得到证实和认可。临床无论单用还是联合其他外治疗法均可改善痛经症状,降低疼痛评分,疗效明显优于西药[18]。部分作用机制与调节内分泌激素水平、提高细胞代谢热值、降低炎性反应、改善子宫血流动力等有关[19-21]。

艾灸是临床常用的中医外治方法。清·吴仪洛《本草从新》中指出:“艾叶苦辛……能回垂绝之元阳,通十二经,走三阴,理气血,逐寒湿,暖子宫……以之灸火,能透诸经而除百病。”艾灸具有温经散寒,疏通经络,温煦脏腑,振奋阳气等功效,从而达到扶正祛邪,防病治病的目的。艾灸在痛经治疗中应用广泛。其作用机制可能与艾叶的药物作用和燃烧后释放的热能及类似红外线样作用,经过经络和神经的传导,传递至盆腔,从而改善盆腔血液循环,抑制子宫平滑肌的异常活动有关[22]。研究表明,无论是单纯艾灸还是配合其他内治或外治疗法者均可一定程度上改善痛经症状[23]。

温经汤联合艾灸治疗寒凝血瘀证痛经有诸多临床报道,但艾灸方法及穴位选择却不统一。具体联合哪种灸法及选择哪些穴位疗效更为显著目前未有报道。因此,本研究首次观察临床常用的艾箱灸和督脉灸两种灸法联合温经汤治疗原发性痛经寒凝血瘀证的疗效,并进行比较,旨在为临床治疗痛经提供一种更为高效的方法。在穴位的选取上选用经统计使用频率最高的关元、气海、中极以及三阴交[24]。研究结果表明温经汤联合两种艾灸疗法均可改善痛经患者疼痛,降低中医症候积分及痛经症状评分,总体疗效较好,无明显不良反应,而督脉灸组改善更明显,无论是在治疗3个月经周期后还是疗程结束3个月后临床总疗效均在90%以上。督脉灸属于灸法中隔物灸范畴,施灸部位不仅包括了督脉、还涵盖了脊柱两侧的夹脊穴及背俞穴。督脉为诸阳之会,总督一身阳气,艾灸督脉可更大程度激发人体阳气,更充分发挥温煦、推动等功能,从而协调全身多种生理活动。背俞穴为五脏六腑之气输注于背部的腧穴,施灸背俞穴可激发五脏六腑之经气,调动全身脏腑的功能。因此施灸范围更广。同时集合了姜汁、药物、艾叶、经络等多因素的优势,作用机制更全面,更大限度地调动脏腑功能,多途径地防病治病[25]。因此,这也可能是温经汤联合督脉灸治疗痛经疗效优于与艾箱灸联合的原因,具体作用机制如何还有待深入研究。督脉灸取材容易,成本较低,操作简单,只要规范操作,便可避免烫伤,与温经汤联合治疗痛经临床疗效高,无明显不良反应,而且可以避免部分患者对针刺等治疗的恐惧,易于被患者接受。因此,临床治疗原发性痛经寒凝血瘀证可优先考虑督脉灸联合温经汤口服。