层状地基静压开口管桩的挤土效应研究*

李雨浓,张亚伟,刘亚辉,金帝成,韩 毅

(1 河北省土木工程绿色建造与智能运维重点实验室,秦皇岛 066004;2 燕山大学建筑工程与力学学院,秦皇岛 066004;3 中交隧道局华中工程有限公司,武汉 430014)

0 引言

静压桩因环保省材、无噪声、抗震性能良好、施工方便等优点,被广泛应用于工程中。沉桩过程中表层土体的隆起、桩周土体的侧向挤压和桩端土体的剪切势必会对周围环境和相邻建筑物产生较大影响。在开口桩的贯入过程中,挤土效应和土塞效应同时存在,使得桩周土体的变化更为复杂。因此,有必要对开口桩的挤土效应进行研究。

目前,国内外学者对此展开了广泛的研究。Cooke等[1]、Randolph等[2]、Gue[3]进行了沉桩挤土模型试验研究,观察了对称面上的位移场分布规律;孙晓东等[4]在饱和成层土中进行了静压闭口桩模型进行试验,总结了土体在水平方向和竖直方向的位移变化规律; 周航等[5]、雷华阳等[6]研究了闭口管桩在沉桩过程中挤土的位移场变化规律和分布特征;周健等[7]以室内模型试验为基础,建立静压闭口桩颗粒流模型,揭示了桩周不同位置土体的变位规律;丁佩民等[8]通过采用闭口桩在砂土中的沉桩模型试验,总结出了桩侧周围土体相对密度的变化规律;周健等[9]、叶建忠等[10]通过离散元数值模拟研究,重点分析了静力触探或沉桩过程中砂土的位移运动规律及细观结构变化;李雨浓等[11]通过模型试验,研究了静压开口桩和闭口桩在成层土体中的力学特性;张述涛[12]通过模型试验、现场试验及离散单元法数值模拟三种方法,对双层地基中静压闭口桩的挤土效应进行了研究;刘俊伟等[13]采用源汇法和源源法解答得出了半无限体中开口桩球孔扩张产生的应力场和位移场;黄生根等[14]基于弹塑性力学基本原理和柱形孔扩张理论,研究了开口管桩贯入过程中土塞效应和挤土效应的相互作用问题。

综上所述,尽管对于沉桩挤土效应已经开展了诸多研究,但桩周土体的内在机理和位移规律仍不是非常明确,并且目前很多学者的研究成果多数局限于均质土层中闭口桩的分析研究,对于层状地基中开口管桩挤土效应的研究相对较少。因此,本文对静压开口管桩在均质硬层和上硬下软土体中的沉桩过程进行了模型试验和数值模拟,分析在不同工况下土颗粒位移的区别及分层界面处土颗粒位移的变化,研究土体位移在水平和深度方向的变化规律,揭示沉桩过程中桩周不同位置土体的位移模式,并通过特征点位移路径分析土体细观变化模式,进一步明确开口桩静压沉桩挤土效应的内在机理。

1 模型试验概述

模型箱由钢板、钢化玻璃拼接并焊接而成,尺寸为100cm(长)×60cm(宽)×100cm(高)。模型桩为开口平头的铝制半模桩,桩长80cm,外径30mm,内径20mm,压桩深度60cm。硬层土体采用粉细砂,颗粒粒径大小为0.05~0.25mm,最大干密度1.525g/cm3,最小干密度1.418g/cm3,含水量w=0.185%,干密度ρd=1.50g/cm3,孔隙比e=0.793,相对密实度Dr=80%,属密实状态。软层土体为50目高岭土,重度18.5kN/m3,风干含水量w=0.28%,孔隙比e=1.4。土体按5cm厚分层填铺夯实,横向上每隔一倍桩径用不同颜色交替铺设,以不同颜色交界处为标记点,纵向上每隔5cm设一标记层。压桩速度为0.004 8m/s,压桩时用数码相机拍摄记录位移变形标记点,每隔4s采集一次图片,并用图像分析软件对位移变化进行分析。具体位移测点布置图及照片如图1所示。

图1 位移测点布置图及照片

2 试验结果与分析

2.1 沉桩过程位移场分析

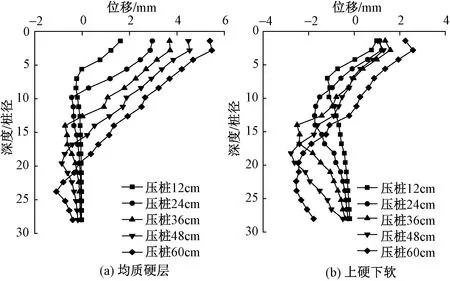

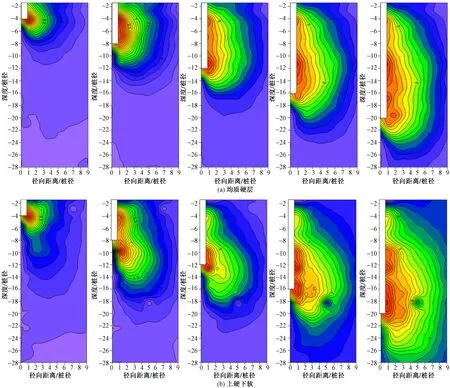

图2(a)为均质硬层中桩贯入不同深度处位移场的变化情况,其中横坐标0点为桩中轴线,余同。由图可知,表层土体受到剪切和挤压作用而出现隆起,桩周土体与桩身呈一定角度斜向上运动,且角度随着压桩深度的增加而逐渐减小,桩端下部土体呈现竖直向下的运动趋势。总体来看,随压桩深度的增加,原本处于桩端位置的土体变为桩周土体,桩身对土体的挤压和剪切作用更加强烈,从而使得位移方向沿径向由斜向下转变为斜向上。土颗粒竖向位移不断减弱,桩周土大部分区域以径向位移为主。图2(b)给出了上硬下软土体中桩贯入不同深度处位移场的变化情况。由图可知,在贯桩初期,当桩端距离下部软层土体较远时,桩侧土体的位移矢量和变化情况与均质硬层土体类似。但由于下部软层土体的影响,表层土体隆起趋势及影响范围更小。随着桩身深入土体,邻近桩身的桩周土体位移方向继续保持与桩法线方向呈一定角度向下,且渐变为斜向上的趋势大大减弱,距桩身较远的桩周土体位移方向由斜向下转变为斜向上,但与均质硬层情况相比,转变得更为缓慢,位于桩端下部土体的竖向位移比均质硬层土体更加明显,影响区域更大。当桩贯入至软硬分层界面处时,土塞闭合,此时土颗粒竖向运动明显增强。当桩端贯入软层土体时,桩侧周围及桩端下部土体的竖向运动趋势变得更加明显,竖向位移增大。

图2 试验的土体位移矢量图

两种地基中根据土体位移模式的不同,大致可将土体分为三个区域:以斜向上运动为主的浅表层区域;以径向位移为主的桩侧区域;以斜向下位移为主的桩端侧向土体区域。在不同深度处及距桩不同距离处的土体位移矢量不尽相同,但呈现一定的规律:浅层土体隆起,桩周土体径向位移与竖向位移同时存在并相互转变,桩端附近的土体位移方向与桩法线方向呈一定角度向下,且越靠近桩轴线处,向下运动越明显,直至完全转化为竖向运动。

2.2 沉桩过程挤土效应分析

2.2.1 土体径向位移

图3为沉桩过程中各阶段桩周土体径向位移等值线分布。由图可知,在均质硬层中,贯桩初期,土体径向位移随着桩深的增加而增加,当桩贯入一定深度后,土体径向位移变化极小,但径向位移的影响范围仍随贯入深度增加而增加。上硬下软土体径向位移类似于均质硬土,但下部软土的影响使其径向位移的影响范围比均质硬土地基明显要小。

图3 试验的桩周土体径向位移等值线图/mm

在两类地基中,随着桩的贯入,土体产生径向位移的范围逐渐增大,且桩周土体的径向位移范围大于桩端部分,但径向位移量的增减变化不太明显。随着桩内土塞密实度的增加,压桩中后期与压桩初期相比,土体径向位移的影响范围增加得更快。

选取距桩轴线2D(D为桩径)处土颗粒位移为研究对象,以明确土体径向位移沿深度的变化规律。

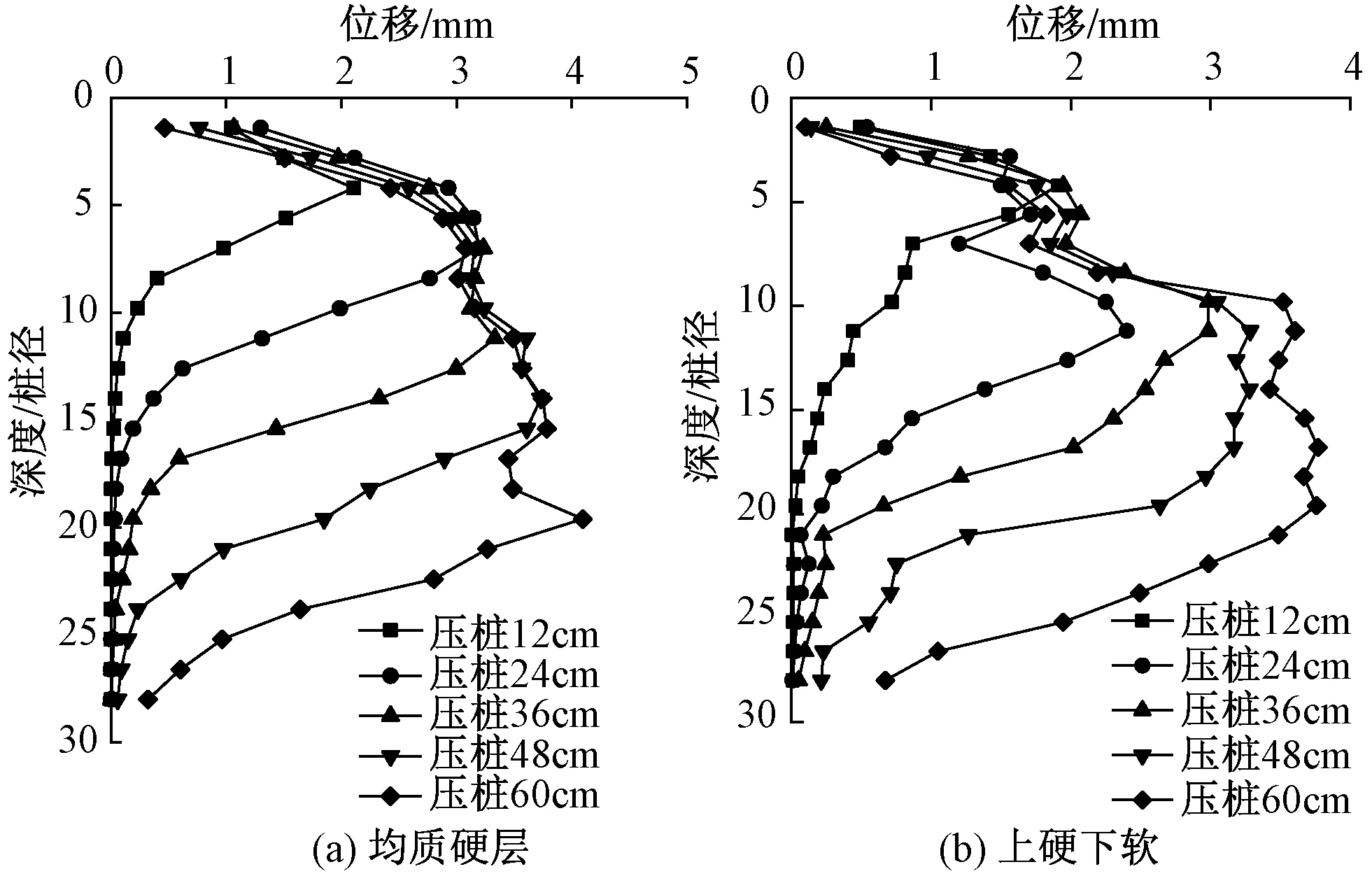

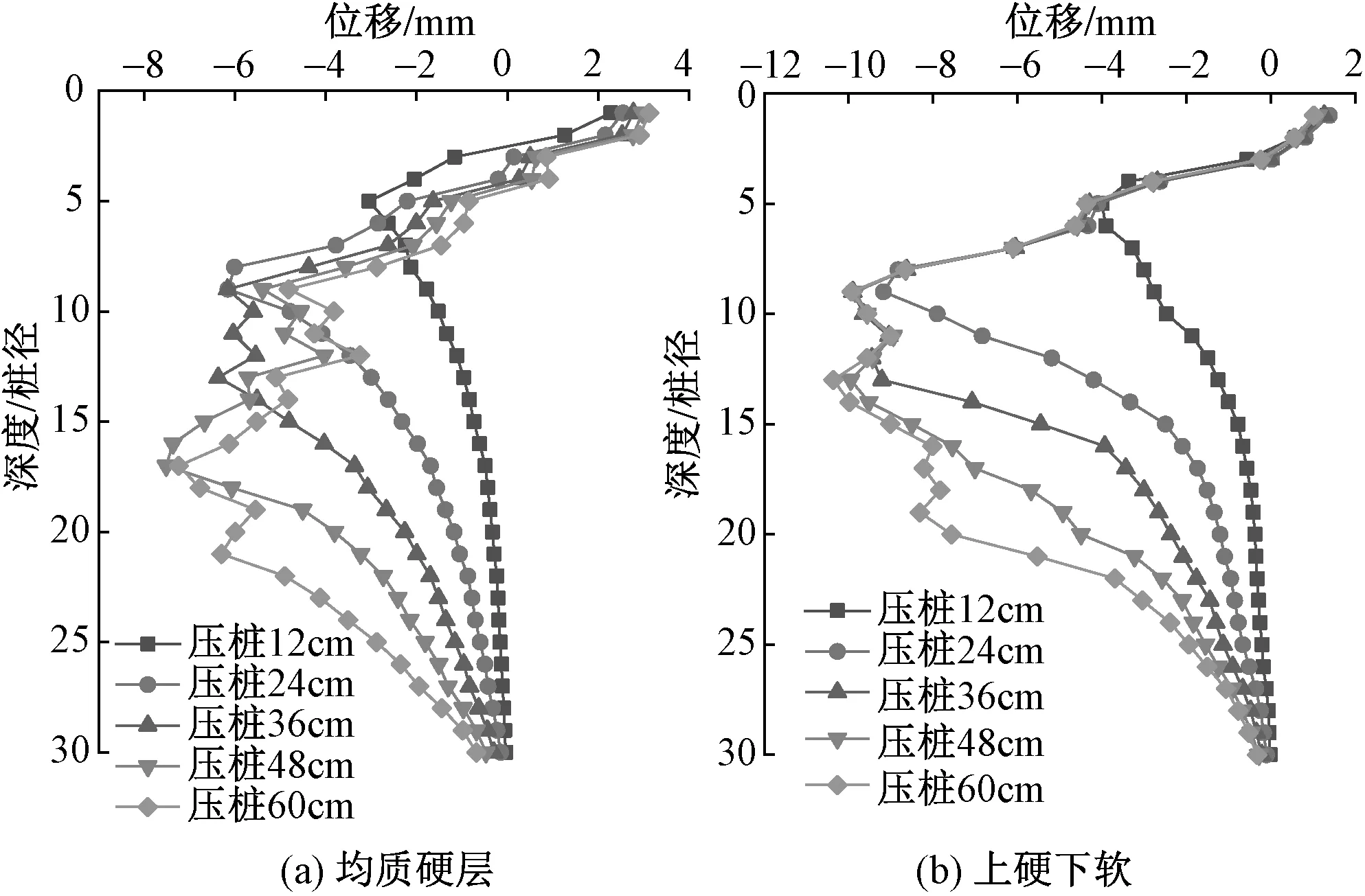

图4给出了压桩不同深度时土体径向位移的变化情况。由图可知,随着桩的贯入,土体径向位移稍有增加,但增量不大。压桩结束后,均质硬层土体中,桩顶和桩底土体径向位移量及其增量都很小,土体径向位移最大处约在桩身1/3深度处,且土体的径向位移相差极小。与均质硬层相比,上硬下软土体中桩体处于上部硬土时,土体径向位移量及其影响范围比均质硬层土体的小,桩下沉至软硬土层交界处时土塞闭合,挤土效应增强,土体径向位移出现突变,并且随着桩贯入软土深度的增加,土体径向位移明显增大且比均质硬土略大。

图4 试验的距桩轴线2D处土体径向位移

2.2.2 土体竖向位移

图5给出了压桩不同深度时土体竖向位移的变化情况,其中,桩轴线左侧方向为负,右侧方向为正。由图可见,在均质硬土中,同一深度处土体的竖向位移随桩贯入深度增加呈增大的趋势。浅表层区域土体隆起明显,且在随后的桩贯入过程中,此段土体的竖向位移无明显变化。上硬下软土体表层土体仅有微小隆起,桩贯入上部硬土时,土体竖向位移不同于均质硬层中产生的较大隆起,而是具有明显竖直向下的趋势;而当桩贯入至软硬土层交界处时,其土体竖向位移发生明显突变,且随桩的不断贯入而逐渐增大。

图5 试验的距桩轴线2D处土体竖向位移

图6给出了沉桩过程各阶段桩周土体竖向位移等值线图。由图可知,在均质硬层中,土体竖向位移的影响范围随压桩深度的增加而增大,表层土体有一定范围的隆起,且隆起区域随着桩的贯入而不断增大。桩端处土体产生侧向下位移,而桩周处土体逐渐转变为径向运动,且在桩端以下一定范围内,可以发现,竖向位移土体与径向位移土体存在有明显的分界线,即等值线或零值线。上硬下软土体竖向位移的变化情况类似于均质硬层土体,区别是其表层土体隆起很小,并且土体竖向位移的影响范围的变化速度大于均质硬层土体,但土体竖向位移量小于均质硬层土体。

图6 试验的桩周土体竖向位移等值线图/mm

3 沉桩过程颗粒流数值模拟

3.1 模型建立

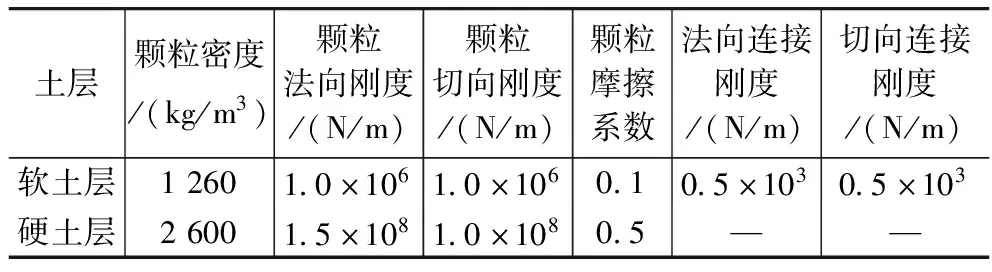

考虑到边界效应以及颗粒数目和软件计算能力等综合因素的影响,建立二维模型,并设定模型箱尺寸为0.6m×1m。采用半径R=0.015m的桩体模型,为保证桩内外同时设置刚度及摩擦系数,一侧桩身采用3段墙体组成,桩端墙体长0.005m,桩身墙体长0.8m。墙体设置参数如下:法向刚度kn=1.5×108N/m,剪切刚度ks=1.0×108N/m,颗粒间滑动摩擦系数μ=1.0。土颗粒由模型内圆盘组合形成椭圆颗粒,颗粒最大半径Rmax=1.75mm,最小半径Rmin=0.87mm,平均粒径d50=2mm,不均匀系数d60/d10=1.275,颗粒半径服从0-1分布,颗粒总数约为120 000个。相应地基的土体细观参数见表1。通过测量圈可追踪不同区域土体变形模式与特点,故在箱体布置测量圈,横向20列,纵向30排,计2 300个测点,测量圈两两相切,直径为0.03m,即1倍桩径。

3.2 数值模拟结果

3.2.1 模拟过程位移场分析

图7为两种土体的模拟位移矢量图。由图可知,在均质硬层中贯桩初期,部分土体进入桩内形成土塞,此时仅桩端处土体侧向下运动以及表层土体隆起较为明显,桩周土体变形不明显;随着桩体继续贯入,原本处于桩端的土体转变为桩周土体,土体位移由斜向下变为径向,土颗粒由向下挤压转变为侧向挤压;当桩体贯入深层时,桩端土体在竖向压力作用下近似竖直向下运动,桩端桩侧部位土体沿桩贯入方向以一定的角度侧向下运动;而桩端以上部分土颗粒的位移与桩轴之间的夹角随与桩端距离的加大而越来越大,并逐渐演变为径向位移;若继续沿桩身向上,则变为斜向上运动,宏观表现为表层土体的隆起。

图7 模拟的土体位移矢量图

土层细观参数 表1

上硬下软土体沉桩初期,桩端及桩周土颗粒位移情况与在均质硬层中的相似。随桩体的继续贯入,软弱下卧层的影响逐渐明显,其与均质硬层的区别表现在:桩端土颗粒位移量逐渐增大,但位移方向与桩轴的夹角逐步变小,且直至在土层分界线处位移量达到最大。在沉桩后期桩端位移较大,影响范围也较均质硬层更广。

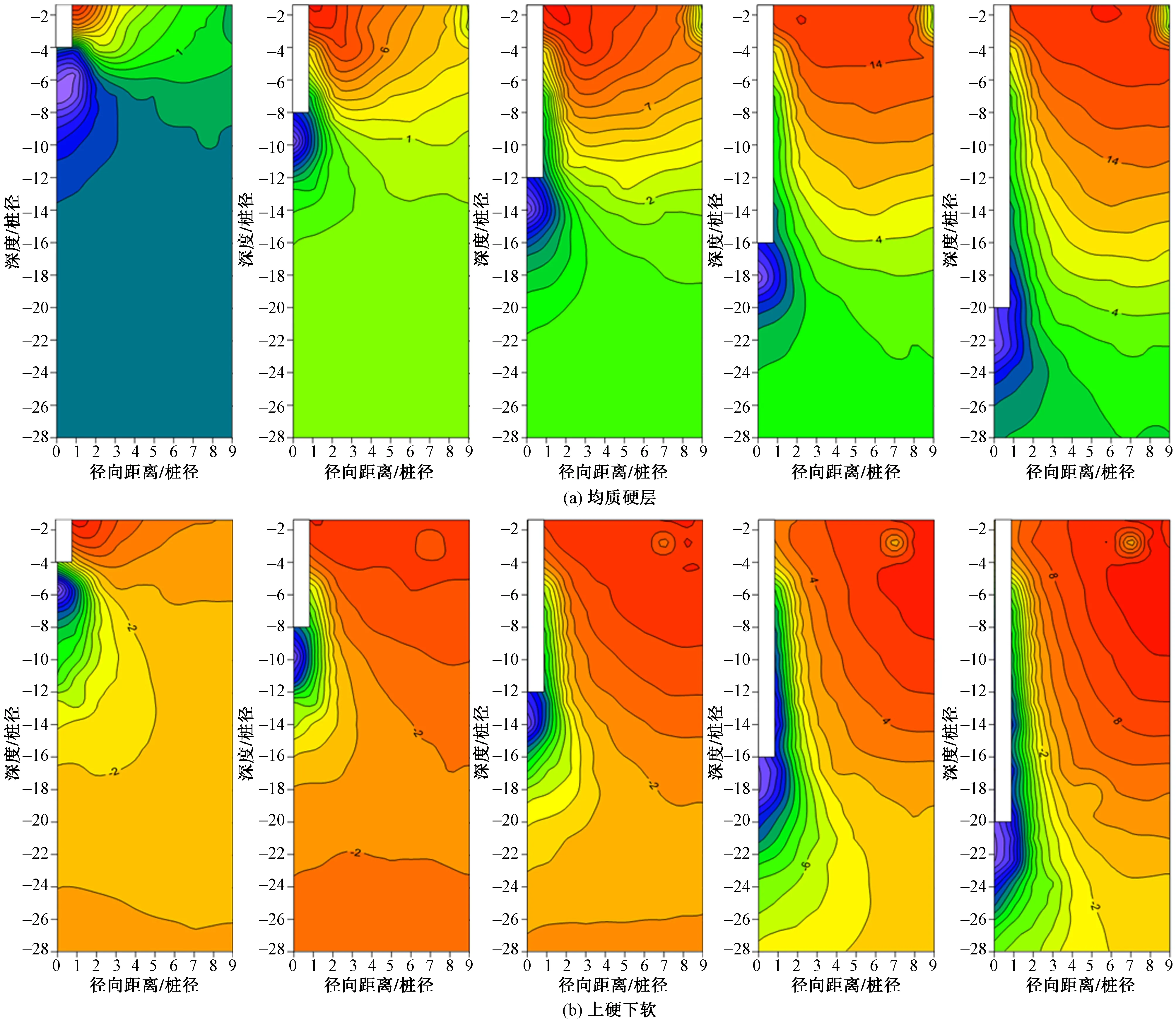

图8、图9给出了两种土体沉桩过程中土体径向位移的变化情况。由图可知,在均质硬层中,土体径向位移影响范围随桩贯入深度的增加逐渐扩大,但位移增量变化缓慢,在后续压桩过程中仅有微小的增大。上硬下软土体浅层的土体位移变化模型与均质硬层土体差别不大,其径向位移在沉桩至土层分界线处时达到最大,并且在随后的沉桩过程中,上部土体的径向位移基本无变化。

图8 模拟的土体径向位移等值线/mm

图9 模拟的距桩轴线2D处土体径向位移

3.2.2 土体竖向位移

图10、图11给出了沉桩过程中土体竖向位移的变化情况。由图可知,均质硬层土体竖向位移与模型试验的结果一致,都显现出了桩端下侧土颗粒向上位移与向下位移的分界线的位置,且分界线与桩轴之间的角度大小关系也表现一致。对于上硬下软土体,桩处于上部硬土中时土体竖向位移增长迅速,并且桩端越接近分界面以下的软层地基,则对硬层土体的缓冲就越为显著,即土体竖向位移增速减缓。随着桩的持续压入,考虑到土体径向位移,桩周土颗粒的位移模式由近似竖直向下变为斜向下,且位移方向与桩轴夹角逐渐变大,数值逐渐变小。

图10 模拟的距桩轴线2D处土体竖向位移

图11 模拟的土体竖向位移等值线/mm

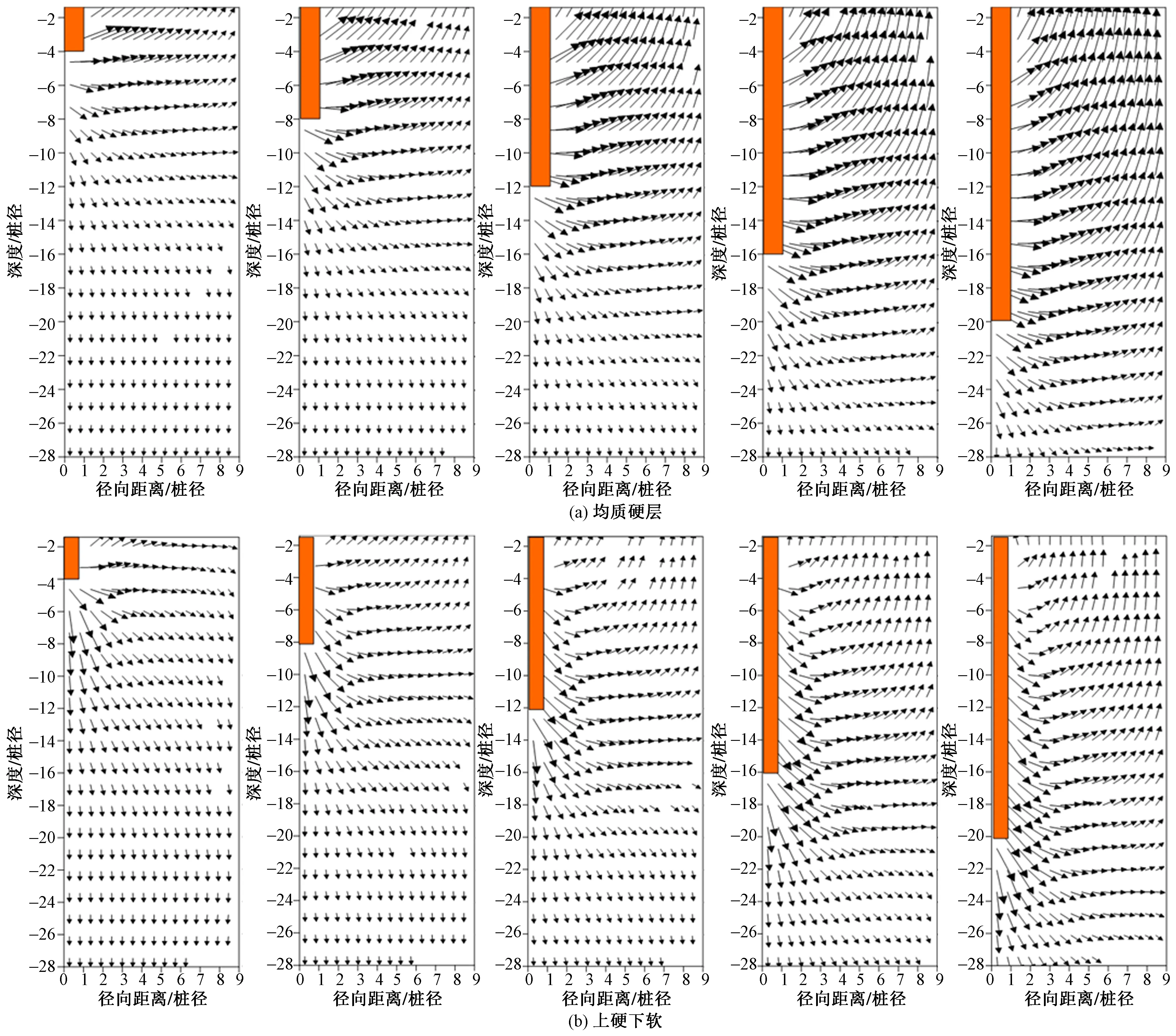

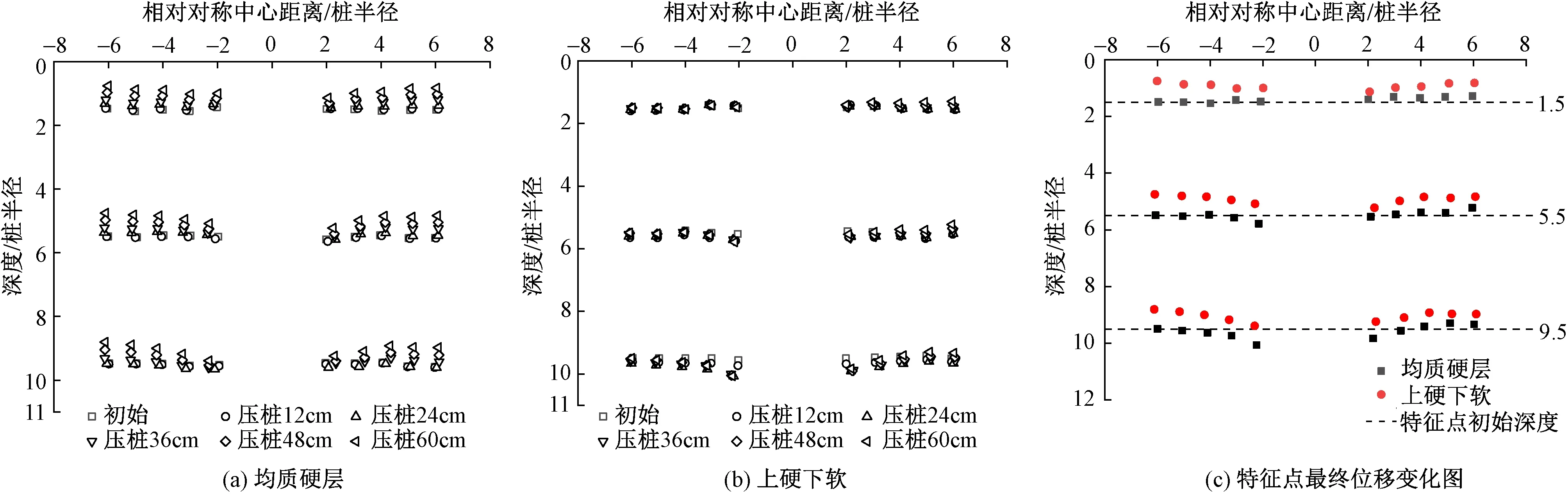

3.3 特征点位移路径分析

为了更加细致地研究不同土层在沉桩过程中的位移变化情况,选取不同位置处的控制点进行相应位置变化分析。特征点的位置分别位于距土体表面以下1.5R,5.5R,9.5R与距对称中心2R,3R,4R,5R,6R的交叉点处,其中R为桩半径。图12为在两类土层沉桩过程中特征点6个阶段的位移路径和最终位移变化图。由图可知,对于均质硬层,随沉桩深度的增加,桩内土塞逐渐密实,桩侧土颗粒的运动模式较为单一,并呈现出“J”状;而上硬下软双层土体中的土颗粒运动类型则相对复杂,由于同时受到土塞密实度变化与下部软弱土层的双重影响,土颗粒的运动模式近似呈现为“><”形,并且在距离对称中心2R处,运动方向发生了改变;使得在土体表面以下9.5R处,距桩轴线不同距离处的位移变化差异明显。

图12 特征点位移路径及最终位移变化图

4 结论

(1)桩周土体受沉桩影响的区域可以划分为3类,分别是以斜向上位移为主的浅表层区域,以径向位移为主的桩侧区域和以斜向下位移为主的桩端侧向土体区域。

(2)随着桩的贯入,土体径向位移影响范围也随之增大,但土体径向位移量增加较小。压桩结束后,土体径向位移的最大值约在桩身1/3深度处。同一深度处土体的竖向位移量随压桩深度的增加而呈增大趋势,并且其方向逐渐向径向转变。

(3)上硬下软层状土体具有更为复杂的响应机制,表现在沉桩初期,其与均质硬层土体的挤土位移模式近似,但随着桩的持续压入,由于受到下部软弱土体的影响,使得土体径向位移值迅速增大,并在软硬土层交界处达最大值,此时桩周及桩端下部土体竖向运动趋势也更加明显。

(4)均质硬层土颗粒运动轨迹呈现出“J”状,上硬下软双层地基土颗粒运动轨迹近似为“><”形。