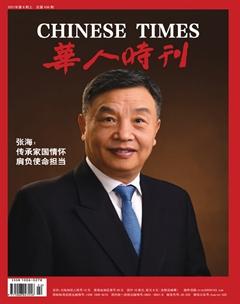

张海: 传承家国情怀 肩负使命担当

郭博文

史书万卷,字里行间皆可见“家国”。

从《论语·宪问》中“修己以安百姓,尧舜其犹病诸”的人文理想;到《庄子》中“朝受命夕饮冰,昼无为夜难寐”报君为国的质朴情感;从《礼记》的“苟利国家,不求富贵”的无私情怀到范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的远大政治抱负和伟大的胸襟胆魄,浸润在字里行间的皆是化不开的家国情怀。

对于许多生活在海外的华侨华人来说,“家国情怀”就是他们的信仰,不仅体现在他们对中华文化和这片土地深刻的眷恋和认同上,更代表着家国情怀已经沉淀为中华儿女的内在品格,也是我们这个民族之所以源远流长的重要原因。

以英雄为师,培育家国情怀

“从小,我就非常喜欢阅读历史故事、名人传记等书籍,经常被书中的英雄人物那种保家卫国、忠肝义胆的事迹深深感动,也被他们自强不息、玉汝于成的精神所激励,受历史杰出人物的熏陶,慢慢地培养起了我对家庭的责任感,对民族和国家的高度认同感、归属感和使命感。”

说这番话的,是英国江苏商会会长、英国江苏同乡会会长、英国长城公司董事长张海,浩然正气和浓浓的家国情怀是他身上明显的标记,更是指引他爱国爱乡、服务和贡献社会的明灯。

“一路走来,无论我的梦想是什么,家国情怀就是我的初心。”

他是这样说的,也是这样做的。

1990年,怀揣着一份希冀,张海漂洋过海,移居英国伦敦。

英国是华人人口较多的国家之一,现有华侨华人40多万,多年来,张海一直坚持在英国传播中国文化、树立中国形象,建立起中英文化、经济交流的桥梁,在英国的华人圈知名度和影响力颇高。

虽然身在海外,但难忘中华文化,也许是文化的基因根植得太深,张海对弘扬传统文化情有独钟。

1992年,张海创立公司,取名为———英国长城公司。

为什么取这个名字?张海认为,“万里长城,举世无双”!作为世界上最伟大的工程之一,“不到长城非好汉”,毛泽东同志的这一句咏怀之语,抒发了革命岁月中数不尽的慷慨与豪情,长城文化作为中国精神的代表,纵横十万余里,上下两千多年,伴随和见证了中国社会的荣辱变迁。

“只有读懂长城,才能更深刻地研究和了解中国,其中蕴含了中华民族在抵抗外来侵略时顽强不屈的品质与气节,我想让更多的人了解中国故事和中国文化。”

当前,英国凭借几百年积淀和英语语言优势,加上眾多世界级媒体,成为全球“舆论中心”之一。在这样的大环境下,张海认为传播好中国文化自己责无旁贷。

尤其是针对海外出生的华裔新生代,张海坚信身教重于言传。传播中国文化一定要从娃娃抓起,注重中国文化的教育,不仅要“送文化”,更要“种文化”,首先要从思想和语言上重视起来。所以,他对自己的女儿要求非常严格———在家里必须说中国话,必须认真学习中国文化,在他的熏陶下,他的女儿虽然长期生活在国外,但讲得一口流利的中国话,甚至能做得一手非常好的中国菜,虽然从小接受西方教育,但无论性格还是爱好都和普通的中国孩子没有区别,她也经常在学校里和同学们宣传中国文化,邀请他们来家里做客。疫情期间,她还用自己的零花钱买防疫物资寄到国内。

“我们都有一个家,名字叫中国,兄弟姐妹都很多,景色也不错,家里盘着两条龙,是长江与黄河……”张海最喜欢唱这首《大中国》,他把在海外奋斗的辛劳和对遥远祖国的思念都寄托在了歌声中,他说,歌词中的长江、黄河、青藏高原和万里长城的迷人景色都令人心驰神往。

因为做生意,张海在英国的社交圈很广,只要一有机会,他就热心于向华侨华人子女以及对中华文化感兴趣的外国友人“讲故事”,他把《大中国》教给了不少外国朋友,并向他们解释歌词里的中国“经过多少风吹和雨打”的含义,讲述中国人民经历了怎样的磨难和不屈的斗争才赢得反法西斯战争的胜利,又是如何在中国共产党的带领下建设新中国,成为国家的主人。

当今,随着中国在世界舞台上的影响力增大,中国人的文化自信增强,越来越多的外国友人开始对中国文化产生浓厚兴趣,他们越来越喜欢聆听中国故事,感受中国精神。

“我觉得自己有这样的使命感和责任感,每次看到外国友人对中华文化充满好奇的双眼和由衷的赞叹,心里充满了成就感。”

张海坚信文化是民族的血脉,是远在他乡游子的精神家园,尤其对于在海外生活的华侨华人来说,只有不断地了解、传承、传播,才会让中华优秀传统文化源远流长。

路虽远,行则将至。要做好传播中国文化的使者,还需不断修炼自身的文化素养,中国还有“很多故事可以细讲,很多内容可以深挖”,张海说。

以中医为魂,厚植家国情怀

德国哲学家康德说:“要认识自己,必须先认识整个世界”,而中医正是这种将人和大自然合一,将人的精神意识和物质世界合一的科学。

张海认为,“我们这个时代科学已经非常发达,但是要理解中医经典还不是那么容易。原因是中医不仅仅是医学理论和方法,还承载着中华民族特有的智慧和精神。”

如今,中医药之所以在英国发展迅速,“粉丝”众多,张海绝对算得上是“大功臣”。

20世纪90年代初,张海偶然发现有些英国人前往中国各中医药大学培训,学习针灸等中国医学,回到英国后去做中医师。但在当时,英国总共只有不到10家中医诊所,这个现象让张海思考很多,调研之后,他对中医药走出国门,在海外打开市场充满了信心。

除了从中医经典去探索外,他还深入到如《易经》《老子》《荘子》《大学》《中庸》《论语》等古代文化典籍中去,广泛涉猎了相对论、量子力学、混沌动力学、宇宙科学、复杂性科学、信息科学等当代科学理论,从而认识到中医和西医学虽不是处在同一科学背景,却与20世纪以来的西方最前卫科学遥相呼应,中西文化在医学这个领域或许可以首先融合。

通过这些学习和研究,张海对中医走进英国的前景更加笃定,“实干前行吧!”张海对自己说。

而后,他把精力主要都放在了弘扬和推介中医文化上,他的目标是帮助中医药在英国甚至欧洲全面打开市场。可是,这个想法虽好,但对当时的英国来说,中医还是一个新兴又小众的产业,谈何容易?在具体实施的过程中,受到了英国政府方方面面的检查、鉴定和反复确认,经过和英国政府多次沟通和交涉,张海的想法逐步得到了认可。

经过一番努力,1993年,张海和妻子拿出所有积蓄,创建了公司,专门经营中医药系列产品,就是上文提到的英国长城有限公司。他决心把博大精深、源远流长的中医药文化和产品在海外的市场全面打开,让更多人受益。他认为,“中医药是中国几千年的文化瑰宝,是一张国际名片,我们应该发扬光大。”

功夫不负有心人,20年来,通过张海的积极倡导和不懈努力,他在海外的中医药生意越做越大的同时也快速推动了中医药市场在欧洲全面打开的步伐,中医、中药在海外很受欢迎,快速融入英国主流社会,英国由当时只有几家以治疗跌打损伤为主的中医诊所发展到现在已经有3000多家中医诊所,从业人员达2万多人。

张海还与英伦全岛及欧洲各处中医界人士广泛联系,不断沟通,加强合作,诚信和口碑极佳。同时,英国长城公司规模日益壮大,发展迅速,成为英国政界和商界具有重要影响力的社会团体———英中贸易协会(CBBC)的会员单位,在中英贸易平台上起到了积极的推动作用。中国国家中医药管理局主要领导前来考察,对张海和他的公司赞许有加,并高度评价“在看过的世界各國许多中医药公司和诊所中,就公司规模和服务管理模式而言,英国长城公司是最优秀的典范。”

除了致力于加速中医药扬帆海外,张海时刻不忘促进国内中医药产业与国际接轨,在他看来,合作与创新发展应该齐头并进。

2008年,张海受聘为南京中医药大学客座教授,随后,成为南京中医药大学的董事之一。最近几年,他重点关注中医药的现代化发展以及如何与国外开展深入交流合作,积极建言献策,提出了“要抓住英国‘脱欧这个机遇,做好中医药在英国的发展和壮大,为两国的合作发展奠定夯实的基础;多搭建桥梁,助力中医药产业多开展国际化合作;可以通过产学研医结合,通过中医药的临床精准定位,显示中医药的临床价值。”等优质建议,受到国家商务、科技、卫生等政府部门以及医药院校、科研机构的重视。

以平台为媒,筑牢家国情怀

少小离家老大回,乡音未改情更浓。

张海回忆,刚刚出国的时候,非常不适应,经常整晚失眠。虽然“雾都”很浪漫;英国歌剧很好看;白金汉宫、大英博物馆、古城堡很豪华壮观;布丁、牛排、松饼很好吃,但他心里还是觉得哪里都比上自己的家乡———南京。

每次想家的时候,他就会去唐人街上找找南京的美食,盐水鸭、鸭血粉丝、糖芋苗、酒酿元宵……只要是家乡的都行,一找到他就像孩子一样开心,可是一坐下来,吃着吃着,就鼻子酸酸的、眼睛湿湿的,“这再也不是记忆里南京的味道了,美食虽然可以短暂地慰藉乡愁,但放不下的是对家乡的想念,是不舍的故乡情啊。”回忆起这些,张海的眼眶又红了。

如今,虽然已经离开家乡30多年,但他乡音未改,一张口就能听出南京腔:“我是土生土长的南京人,小时候,家住成贤街,小学上的是珠江路小学,我那时候天天去南京工学院玩,也就是现在的东南大学。平时还经常去玄武湖、新街口。”一说到家乡的点点滴滴,张海如数家珍,眉飞色舞。

乡愁就这样常常不经意间漫上心头。“虽然身在海外,但心在家乡,家乡发生的每一点变化都让我欣喜,家乡取得的每一份成绩都令我鼓舞,所以,我一心想着,不管身在何处,一定要为祖国和为家乡做点事。”

这些年,作为英国江苏商会会长、英国江苏同乡会会长,张海依托平台优势,积极推动江苏与英国之间开展经贸往来、体育赛事等方面的交流合作。为江苏发展、为中国发展做了很多实实在在的事。

继2008年北京奥运会之后,2012年奥运会在伦敦举办,2014年青奥会在南京举办,奥运会自然而然地把英国和中国、把伦敦和南京连在了一起。

借此契机,英国江苏同乡会积极利用奥运平台,大力推进江苏与英国友好交流,在张海看来,文化是软实力,有穿透力,作为侨领,要想办法多开展和策划特色文化活动,以此展现中华文化和南京文化的魅力,为中英开展更多交流合作出一份力。2012年8月2日,以“人文江苏,添彩奥运”为主题的“感知江苏”文化周在伦敦威斯敏斯特中央大厅举行开幕式,来自国际奥组委、国家体育总局、江苏省政府、南京青奥会组委会的官员以及中国驻英大使出席开幕式。同期还举办了“感知江苏”文化周系列主题展览和文艺演出,张海组织大家广泛邀请旅英江苏同乡、旅英华人和外国友人参加,向他们宣传江苏、宣传南京,现场互动氛围非常好,受到了广泛好评。

2014年7月,南京青奥会组委会代表团到英国推介南京青奥会,英国江苏同乡会积极协助代表团在伦敦、剑桥、牛津组织展览、推送宣传资料、邀请英国客人到南京观光等相关工作,张海带领大家凭借着细致入微的、悉心周到的服务树立了我们江苏侨商传承家国情怀,为家乡履职尽责的良好形象。

除此之外,张海还积极促成中英双方在经济贸易方面的合作交流,推动双边经济发展。

近年来,南京与剑桥大学经贸合作日益加深。2019年,剑桥大学首次在境外设立合作研究机构,“剑桥大学-南京科技创新中心”落户南京市江北新区。南京和剑桥的交流合作,是一个长期的过程,为推进南京和剑桥的经贸合作,英国江苏商会发挥了重要作用。

2015年和2016年,南京市分管国际经贸合作的市领导分别率团到英国访问,期间,张海带领英国江苏商会积极做好协调工作,在中国驻英使馆经商处、江苏省驻英国经贸代表处大力帮助下,安排南京市代表团访问剑桥,和剑桥大学、剑桥郡政府等当地政府机构进行深入交流,探讨合作。英国江苏商会和剑桥大学嘉治商学院主要捐赠人保罗·嘉治爵士长期保持友好关系,张海积极安排其和南京市领导会见交流,邀请其到南京考察投资环境。如今,通过多年持续、稳步推动,南京和剑桥的经贸合作逐渐深化。

“30多年前,刚到英国时,很多人不知道中国有个地方叫南京。但现在,南京在海外的影响力越来越大,是因为南京这些年在经济、科技、文化等方面实力明显提升,整体发展得越来越快,越来越好。南京市委‘一号文连续两年聚焦‘创新名城,非常让人震撼,在海外华侨华人当中产生了巨大的反响。”说起这些,张海的脸上流露出了发自内心的喜悦和自豪。

除此之外,张海一直致力于公益慈善事业,回馈社会。他所带领的商会和同乡会是一个富有正能量,团结友爱的大家庭。

近年来,旅英江苏同乡不断增加,分布在英国的各行各业,层次也越来越高,英国江苏同乡会积极搭建平台,为旅英同乡增进友谊、加强对家乡的了解和认同、永葆赤子之心、增强凝聚力发挥了重要作用。英国江苏同乡会不定期举行见面交流会,邀请驻英使馆领导进行形势分析,宣讲祖国发展成就和近期热点。

2020年,武汉暴发了新冠肺炎疫情,张海第一时间个人向江苏慈善总会捐款10万元人民币,用于慰问湖北一线江苏医护人员。及时组织商会会员、同乡会成员捐款捐物,迅速采购了一批价值10多万元人民币的医疗物资,这些物资在中国驻英国大使馆、东方航空公司、江苏驻英国经贸代表处和江苏省政府驻上海办事处的帮助支持下,漂洋过海来到中国,由江苏省委统战部和江苏省海外联谊会接收,迅速送达湖北黄石的江苏抗疫前线指挥部和医疗队。

作为江苏省、南京市政协海外特邀代表人士,张海积极建言献策,在“两会”期间,围绕推动江苏、南京高质量发展,提出了“打造南京国际人才港,更好地服务于南京市建设具有全球影响力创新名城的战略目标;要出台优惠政策,鼓励和吸引海外學子归国投身于基础教育”等意见建议。

“虽然我们做的事情微不足道,但是大家都用情、用心了,我们团结一致,让中国人的凝聚力被世界上更多的人所了解、所看见、所听见,加深对中国人的了解和信任。”在张海看来,凝聚力是一个国家的人民热爱自己祖国的表现,也是一个国家民族精神的具体体现,世界各国都注重培养自己民族的凝聚力,有凝聚力则民族兴。

张海常说,“爱国情感是华侨华人一种自然而然的真情流露。我们虽然身在海外,但心紧紧地与祖国靠在一起,是因为我们身上有着中国的血脉,还有一颗不变的中国心。国家兴亡,匹夫有责,并不一定是在战争时期,和平时期我们一样可以维护国家利益,做一名合格的‘匹夫。”

张海所彰显的正是一种传承家国情怀,勇挑使命的责任担当。他以身作则,用实际行动树立典范,带动了他身边越来越多的华侨华人追求更高的自我价值,为祖国的发展贡献属于自己的一份力量。

(责编 凌 云)