“感觉的触须”

——浅析设计色彩在服装基础教学中的运用

郭潼潼

苏州工艺美术职业技术学院服装学院 江苏 苏州

“倘若你浏览调色板上的各种色彩,你会有两种感受。首先,你会得到一种纯物理的印象,一种对各类色彩的快感很满足……对一般人来说,由十分熟悉的物体激起的印象是非常肤浅的……当人类发展后,对不同生物和物体的经验范围才会变得更广阔。通过这些体验获得一种内在的意蕴,逐渐获得一种精神和谐。色彩也是这样,它对其感觉力发展微弱的心灵所产生的只是一种短暂和肤浅的印象……但是对于一个更敏感的心灵来说,色彩有更大的作用和感人肺腑。所以我们可以逐渐概括出色彩的第二种作用:它们的心理作用”—这是康定斯基在《论艺术里的精神》中描述色彩时所做的总结。

高校服装基础设计教育中,“设计色彩”是一门非常基础的课程。从字面意义上来看,“设计”和“色彩”也恰好诠释了“服装”的一部分概念。

刚刚接触高校教育的孩子,往往在涉及“艺术与设计”问题上显得不知所措。一提及设计与艺术,这两者又总是涉及“有用和无用”的问题。“艺术”为什么显得“无用”,可能与它肩负着教化美和熏陶美,往往不直达具体的目的有关;而“设计”的作用往往又太过现实,有着强烈的实用目的。作为一个将来可能成为设计师的学生,他非常清楚设计实用性的重要性,可是对于如何寻找灵感源,却是一头雾水。当遇到“设计色彩”这门服装大一的基础课程时,这样的疑惑甚至更加加剧。“设计色彩”中“设计”二字的实现,需摆脱旧有的对色彩认知,区别旧有艺术训练的色彩训练手段。比如曾经“还原”色彩是一种应试的需要或者是传统的审美要求,而这并非“设计”需要的目的。康定斯基曾说“一个人不与下沉作不疲倦的奋争,那么他在精神上和道德上便会垮下去”,这句话可以诠释“设计”的核心意义所在—创新,且不断创新。“设计色彩”中“设计”的特性,决定了色彩更应倾向于形式语言的寻找,例如色彩的抽取与构成。“设计色彩”作为服装专业方向的基础课,需要学生完成写实色彩系统和抽象色彩构成两个部分,在这两个部分的练习中都需要引导学生去看到“设计”的存在和其意义所在。这样的引导细分到课程中,分别从—写生的题材选择、如何从写生的题材中看到色彩“抽象”的样子—设计色彩的使用原则与寻找方式—色彩的抽象与情感的提取—设计色彩的使用之实例分析这几个环节渗透。

在这系统的训练中,写生色彩向抽象色彩的转换最为“迷人”,它再现了学生对色彩感受变化的心理轨迹—“设计色彩的使用原则”,使得学生懂得了设计的一切灵感需要规律的控制,这也是理性与感性的两者间的关系把控;“色彩的抽象与情感的提取”环节,使学生学会了用色彩的研究方法对客观的景象与主观的体会进行研究,使两者取得联系并体现在纸张上;“设计色彩在产品中的实现之案例分析”环节,可以使学生看到设计色彩不再孤立存在,它们以虚拟产品的实物形态,模拟“设计色彩”使命的完成。

一、“感觉的触须”—写生题材的选择

我们为什么写生,为什么写生过程中一再被强调需要整体?艺术史上任何大师开始写生都是为了避免无从下手,期待从自然本身的形态,以及与环境产生的变化找到需要表达的点,伟大的西班牙建筑师高迪,每一件作品毫无悬念的都是从“自然”入手,只有自然才能呈现如此和谐的协奏曲,找到人类需要表达的灵感源。所以我们“感觉的触须”自然伸向了日常生活中最近的地方,窗外、楼梯下、平日里一个我们常常习以为常的角落。由于这种“故意而为之”眼光的审视与叙述,被观察对象首次显得如此“陌生而遥远”。(图1)“感觉的触须”也许不需要太灵敏,因为观察对象就在我们的身边;“感觉的触须”又实在需要多灵敏一些,因为习以为常的日常景象藏着不可言说的形式美语言。(图2、3)

图1 学生风景写生作业

图2学生风景写生作业

图3学生风景写生作业

当观察眼前已经“挑选好”的景色时,提笔写生时,已经不再是过往的经验。在“设计色彩”这门课实践环节进行之前,我们对一个景色进行如何观察已经做了详细的剖析。不错,在观察方法上,我们仍旧需要“整体感”,而在细节描绘上,德国包豪斯课堂上点、线、面的使用法则的概念导入,帮助学生更好的去剖析对象,去概括对象。比如,山的形状,树木的形状,在概括形态的时候需要天真大胆如幼儿的气魄,但是在点线面形态剖析环节,则需科学家的精神。如果还是不理解何为整体化观察和概括形态,那么,追溯到塞尚的艺术理论,孩子们一定可以非常清晰的了解知何为“概括”。

图4摆放的静物与学生静物概括写生作业

图5学生静物概括写生作业

(图4)、(图5)都是学生从一开始对着静物从不敢提笔(不敢是因为已经决定放弃传统的艺术手段去表达,不敢也是对于如何用新的手段描述而觉得无从下手)……直到老师教了如何使用点、线、面的规则去分析和重组一个对象,再结合形态进行色彩的概括和分析,按照此法训练。当此单元作业完成时,类似(图4)、(图5)的作业展示于人时,每个作者显得如此兴奋。这一切应该是源于他们看到了自己创造了“陌生的事物”。

二、“在对比中找寻”—设计色彩的使用原则

色彩必须通过比较才能相对真实的存在,在以往的教学中总是被灌以太多的概念与定式,太郑重其事强调“观察”与“体会”的必要性,完全屏蔽了人与生俱来的能力,而“比较”更切实际地承担了这个重任。“比较”代表了成就彼此的两极性,更是研究事物的切入点。

(1)色彩的几个基本概念

色相:是色彩面目的总称,也是关乎色彩的命名;

明度:指的是色彩的明暗度。通过添加黑色和白色来加减色彩的明暗度。也可以通过其他颜色(比如补色关系)的混合来改变色彩的明度。

纯度:指的是色彩鲜艳的程度和浓度。用此来分析同一个体系中色彩的明亮或者浑浊的程度。

色彩的冷暖:色彩的冷暖是指一种相对的感受。其冷暖关系必须在别的邻近物质的存在下才能确定其冷暖的特性。同一种红色可能在蓝色里面显得很暖,而在黄色中显得更冷。

(2)写生过程中巧用比较法

纯度的比较和明度的比较,建议练习时不要绝对的割裂,相互交叉出现在同一个图式中进行对比。

(3)色彩配对的四种关系

A.同类色对比:

在色盘中30-60°这段关系中,同类色显得如此安全和协调,在很多的正装设计中,和一些具有温馨感觉的食品包装中都有这样的配色关系。色盘30-60°这段关系中,色彩所传达的情感是柔软、安全、循规蹈矩的。

B.中差色对比:

中差色是一组对比较强的色彩关系,色盘上的色彩间隔总是维持在90°的关系。它的特点是,较之同类色来说比较激进,但是较之对比色和互补色的关系又相对稳重。可以说是具有稳重中求变化、对比明快又统一的特性。

C.对比色对比:

对比色反差强烈,是一种强烈、奔放、醒目、饱满的色彩关系。在色盘上的体现为间隔120°的间隔关系。对比色的运用可以还原色彩更多的生命力,甚至会给出甜蜜和谐的感受。

D.互补色对比:

互补色是色盘上180°的色相对比。到了这组关系,仿佛走到了关系的尽头,又好像走到了一种极致,一种相互依存,又时时刻刻存在矛盾的关系。达到了所有关系中最刺激的境地。黑与白、黄与紫、红与绿、蓝与橙,都在表达这样的关系。

以上是课程中必须明晰设计色彩的四个关系的知识要点,但是只明晰这四个色彩关系还不够,需要通过训练完成知识点(图6)。在课余时间,我要求同学进入超市,寻找这四种色彩关系在产品上的运用。思考色彩在设计上是如何体现心理的,比如:为什么洗衣粉看着像洗衣粉?薯片的包装颜色为什么不让人误会是洁厕剂?为什么棉花糖的包装看着你就想咬一口……诸如此类的问题。通过在现实生活的对比研究和对比观察,每个人必须带着这样的分析进入再一次的课堂练习。

图6 色彩配对的四种关系作业练习

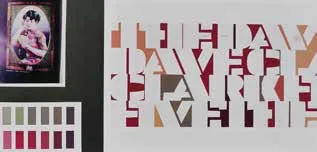

另外在课堂练习中进一步通过给出主题进行设计色彩的练习,比如先给出了两张黑白图(图7),这两张黑白图原本来自彩色的海报,去除颜色,首先为了让它们以一种介质存在,它是黑白的是初始状态的,并提出要求—提取认为有情感的颜色,再次重组这张“海报”,使其成为另一个“陌生的事物”(图8)、(图9)。(图8) 学生在老师给出的主题“小清新”之后,搜集跟“小清新”有关的产品海报和摄影作品,通过提取摄影作品中的色彩关系,重新进行整理,安放在黑白海报中。同样(图9)是在给出的主题“怀旧”后,这个同学汲取了民国时期月份牌的灵感,提取其颜色,在黑白的海报里面再现了民国的怀旧气息。

图7 色彩练习的海报素材

图8 学生主题色彩提取与使用的练习

图9 学生主题色彩提取与使用的练习

这样的小练习让学生觉得快速方便和有趣。通过对市场现有产品的对比色彩研究、对各类主题进行研究并进行色彩设计和使用,学生记录了一种全新的学习方法,未来,遇到类似有趣的设计个案,如何学习产品中的“设计色彩”,已经不再是难事儿。

三、“情感的表达”—色彩的“通感”表达

产品的提取思维方式也许已经熟练,那么情感呢?情感有颜色么?如何捕捉?带着这样的问题,我们仍旧回到自然,像历史上所有伟大的设计师一样从自然中找寻“观察”的灵感源。

(图10)、(图11)分别是有关“秋天”和“雾霾”的主题,恰逢课程的时间段是秋天,雾霾天气也是那个时间段“上天的礼物”,通过不同景象的实地观察,每个学生得出自己对秋天的温度描述。“雾霾”主题的练习中,有的同学甚至第一次对“雾霾”产生好感,说“通过色彩分析,没想到雾霾的颜色如此迷人”。值得注意的是,此类点状或者块状的练习不需要形态的描述(点状的色彩分析来源于印象派,他们对色彩的分析相比古典油画更抽象,但是在记录色彩的过程中还是受制于形态,比如,这个练习就区别于印象派修拉的理智点排列),学生集中注意力在色彩的色素构成观察,然后如同速写般,现场快速记录色块,记录过程中如果觉得困难还可以通过拍摄场景,在图片上进行进一步细致观察。最后有关色彩的“情感捕捉”训练,结局是,虽然每个人都用格子的形式进行排列并记录颜色,但是由于个性趋使的兴趣点不同,由于个体的情感经验不同,得出的“秋天”、“雾霾”的色彩作业情感层次是如此的丰富。

图10 主题为“秋天”的色彩练习作业

图11 主题为“雾霾”的色彩练习作业

这样的练习,着力于加固个体对色彩的专注力,按照情感与色彩之间的“通感”,直接记录色彩关系,使得“设计色彩”的色彩抽离方式有迹可循,并淋漓尽致的表达出来。

四、“情感的实现”—设计色彩的使用之实例分析

一系列的色彩练习之后,“设计色彩”如何真正运用到个体的思维中?如何针对还不确定的设计理念或者产品的雏形用设计色彩去继续深入?

个体是一个充满时间线索的情感综合体,学生检验自己的构思是否趋于成熟,假设将其看作未来市场上成熟的商品时,他们会反复斟酌知识结构给予的方法如何在现实中使用,并会对自己的设计稿充满敬畏之心—同样的构图造型,如果给予不同的色彩关系,产品呈现的情感特征会千差万别。这时,“设计色彩”与主题之间必然要发生千丝万缕的联系。

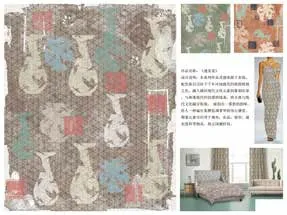

(图12)在产品实现的虚拟环节上,老师制定出了“海洋”的主题,但是要求从中国传统文化中提取色彩的关系来设计“产品”(产品可能是一块布料,也可是一个实用的织物),要求“产品”在辨识度上有显著的民族特征,又需紧扣主题“海洋”。这组蓝灰色调的灵感来自敦煌壁画,古旧的色彩关系使得海螺的形象非常含蓄,互补色橙色的线条使得主体突出又不沉闷。两图中(图13)(图14),“海洋”为主题的图形已经固定的情况下,利用所学知识,反复推敲色彩的关系,最终设计出视觉关系稳定和有辨识度的实物方案。(图13)的形态特征来自海洋的贝类,色彩关系来自民间的花布和对民间剪纸的印象。(图14)的形态来源于海洋的生物,色彩关系来自对传统工艺景泰蓝和古代织物的色彩研究。(图15)学生仍旧从敦煌壁画找寻传统这个主题灵感,色彩的使用上,将敦煌壁画的色彩对比度再次减弱,呈中灰调。在产品的实现上,不断大胆拓展其可能性,将人和环境的关系融进产品,也将图案与色彩的关系淋漓尽致得呈现出来,非常系统和完整。当平面设计的构思已经趋于完整,对于类似抱枕的设计、窗帘图案的构想、壁挂的设计,老师应再次鼓励学生通过数码打印等手段完成布料,制作出真正的实物,在文化市集或者学校的跳蚤市场进行售卖。更可以鼓励学生申请相关的省级和国家资助的项目之创新方向,通过设计的产品,进行人的消费心理与视觉关系等内容的可行性研究。

图12 以“海洋”为主题的纺织品设计的作业之配色,配色灵感来自敦煌壁画

图13 以“海洋”为主题的纺织品设计的作业之配色,配色灵感来自民间剪纸

图14 以“海洋”为主题的纺织品设计的作业之配色,配色灵感来自景泰蓝和古代织物

图15 学生参赛作品设计,配色灵感来自敦煌壁画

在这样的模拟训练中,不仅让学生感受到“市场”实操的可行性,又教与他们面对一个新的创意,如何寻找色彩现实灵感—即将一个既有的文化想象作为研究的切入点,分析色彩关系,并重新组合、分配跟主题相匹配的色彩关系。

五、小结

以上,罗列了设计色彩的教学全过程,从感官感受(感觉的触须与写生)到理性分析(色彩概括与设计色彩的使用原则);再从感官感受(色彩与情感的“通感”练习)到理性实现(设计色彩在服装设计中的运用),科学显现了服装设计教学中教学客体的一个认知的变化,同时也展示了他们行为实现的逻辑演变。从教学规则来说,是有规律可循;而从教学客体本身的个性体验来说,他们又都遵循自我的“感觉的触须”而进行认知。是感性,也是理性的统一过程。教学过程实现了从法则到运用、从主题到实现、从线上模拟到线下制作的课程目标。不仅让学生踏实地学习知识,还紧扣实操训练,在“设计色彩”知识点教授上做到自然过渡—过渡了学生从被动汲取色彩知识到主动使用色彩。

在整个服装基础教学体系中,每一门基础课都非常重要,“设计色彩”这门课程在刚刚开始的服装专业大一就俨然以待,何尝不是对“服装”与“设计”之间一个关系的说明。在“设计”中思考色彩,在“色彩”中思考设计,真正本着让学生前后衔接单元课程、不割裂看待“设计色彩”这门课程的初衷,随时兼顾“设计”的无处不在,也许才能不断更新服装专业学子们脑海中“何为‘设计’”的使命。

(文中的用图均来自苏州工艺美术职业技术学院服装学院17/18/19级的学生课程作业,在此表示衷心感谢!)