改良克氏针经皮旋转撬拨复位联合弹性髓内钉固定在儿童JudetⅣ型桡骨颈骨折中的应用研究

王 伟 徐文强 刘朝宇 范永飞 马秀林

桡骨颈骨折是肘部常见损伤之一,以4~14岁儿童多见。因儿童桡骨颈骨质发育阶段中骺板与干骺端未完全闭合,附着其上的关节囊与韧带强度较骨质高,此处受到外力损伤易出现骨折,而较少出现脱位。依据Judet分型,Ⅲ型以上的儿童桡骨颈骨折多需手术治疗[1]。自1980年Metaizeau提出应用经皮弹性髓内钉复位固定治疗此类骨折以来,由手术引起创伤的人数比例得到了明显減少,手术安全性得到了进一步提高[2]。但对移位明显的桡骨颈JudetⅢ型、Ⅳ型骨折,单纯依靠弹性髓内钉尾端旋转复位技术较难实现良好复位。诸多学者在采用弹性髓内钉旋转复位时联合经皮直型克氏针撬拨辅助复位治疗移位较重的桡骨颈骨折,这样有助于提高复位质量[3,4]。但此方法对于严重移位的JudetⅣ型桡骨颈骨折,直型克氏针往往存在“捕获”桡骨头困难的现象,且撬拨复位时需较大的克氏针摆动角度,往往需要多次撬拨复位,这不仅增加了手术创伤和辐射暴露量,延长了手术时间,甚至可导致复位失败,且易造成医源性骨骺损伤,导致骨骺早闭及桡神经损伤等。基于此,阜阳市人民医院在2019年4月至2020年10月应用改良克氏针经皮旋转撬拨复位联合弹性钉治疗JudetⅣ型儿童桡骨颈骨折23例,早期临床效果满意,现报告如下。

材料与方法

一、研究对象

收集2019年4月至2020年10月由阜阳市人民医院骨科收治的JudetⅣ型儿童桡骨颈骨折患者作为研究对象。纳入标准:①年龄≤14岁;②桡骨颈JudetⅣ型闭合性骨折。排除标准:①失访患者;②开放性骨折患者。最终本研究共纳入23例患者,其中男15例,女8例,年龄5~14岁,平均9.4岁;受伤至手术时间1~4 d,平均2.3 d;骨折部位:左侧13例,右侧10例;单纯桡骨颈骨折15例,7例桡骨颈骨折合并尺骨近端骨折,1例桡骨颈骨折合并肱骨内上髁骨折。JudetⅣa型15例,Ⅳb型8例。受伤原因:摔伤21例,车祸伤2例。

本研究已获本院医学伦理委员会批准(医学伦理审查[2021]5号);并由患者父母(监护人)签署知情同意书。

二、手术方法

采用全身麻醉,常规铅衣防护甲状腺和性腺部位,消毒铺巾后,取桡骨远端桡背侧切口,长约1.5 cm,经C/G臂透视确定桡骨远端骺板近端1~2 cm为进钉点,插入大小适当的弹性髓内钉至骨折端0.5~1 cm。保持肘关节伸直位,取1枚直径2.0~2.5 mm克氏针,尖端折弯约45°,长度1.5 cm,同平面反向折弯尾端长度约5 cm以便握持。前臂适当旋前,助手牵引并适当内翻肘关节,经肘后外侧,于透视定位引导下,在移位的桡骨头远端插入预弯的克氏针,直至插入桡骨头与桡骨干之间,以“捕获”移位的桡骨头,术者右手缓慢内旋克氏针,利用克氏针自身180°旋转撬拨复位桡骨颈,同时术者左手拇指按压撬起的桡骨头进行复位,多数情况能觉察到弹响感,透视见骨折复位后,推进弹性钉至桡骨头。利用弹性钉的弯型尾端对有残留的移位进行旋转微调,实现精确复位和固定。剪断针尾,止血,逐层缝合,无菌敷料包扎,长臂石膏固定肘关节于屈曲90°、前臂置于中立位(图1)。

图1 改良克氏针经皮旋转撬拨复位示意图 注 A:JudetⅣ型桡骨颈骨折;B:置入预弯约45°克氏针;C:旋转克氏针撬拨;D:拇指推挤辅助复位;E:骨折复位满意Fig.1 Schematic diagram of modified Kirschner wire percutaneous rotation prying reduction

三、术后处理及疗效评价指标

手术后抬高患肢,长臂石膏固定肘关节于屈曲90°、前臂中立位。给予抗生素预防感染、止痛等对症治疗。3~4周后去除石膏,行肘关节屈伸及前臂旋转功能锻炼。记录手术时间、透视次数、复位次数及按照Metaizeau放射学标准评估复位质量[5]。复查时均行X线拍片检查,术后2~5个月骨折愈合满意后取出弹性髓内钉,记录是否发生骨折再移位、畸形愈合、桡骨头坏死、骨骺早闭、异位骨化及肘关节畸形等。末次随访时依据Metaizeau放射学标准评估患肢功能,并与健侧肘关节屈伸及前臂旋转功能进行比较[5]。

四、统计学方法

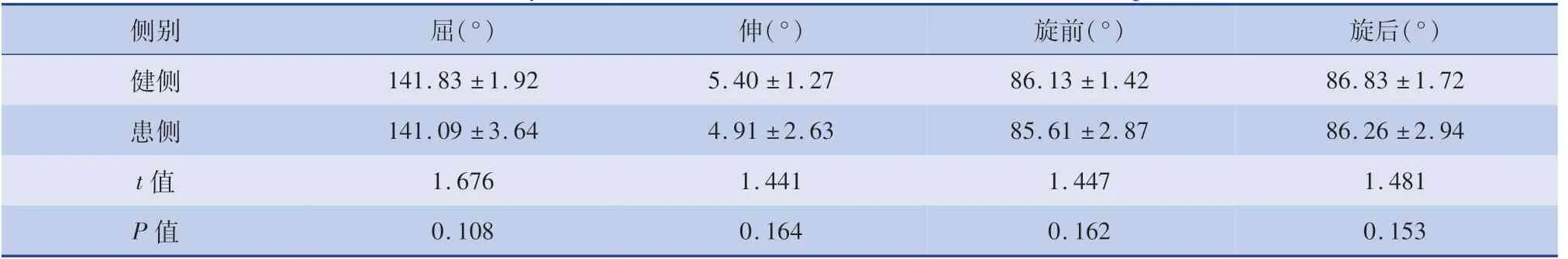

采用SPSS19.0统计学软件进行数据的整理与分析。双肘屈伸及前臂旋转度等计量资料以均数加减标准差(±s)表示,患侧与健侧的比较采用配对样本t检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

所有患者顺利行改良克氏针经皮旋转撬拨闭合复位完成手术,平均手术时间22 min(范围:15~36 min);术中平均旋转撬拨复位1.3次(范围:1~3次),平均透视次数7.2次(范围:5~12次),按照Metaizeau放射学标准评估复位质量,优21例,良2例,优良率为100%;均获得解剖或接近解剖复位,所有患者未发生医源性桡神经损伤。随访时间10.5个月(范围:4~21个月),术后2~5个月骨折愈合满意后取出弹性髓内钉。末次随访患肢功能按照Metaizeau放射学标准评估复位质量:优22例,良1例,优良率为100%,与健侧肘关节屈伸及前臂旋转功能比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。随访中无一例出现骨折再移位、畸形愈合、桡骨头坏死、骨骺早闭、异位骨化及肘关节畸形等并发症。典型病例照片见图2、图3。

图2 14岁男性右侧桡骨颈骨折影像学和功能图片 注 A~C:术前X线及三维CT检查证实为JudetⅣb型桡骨颈骨折;D、E:术中旋转撬拨复位透视,复位效果良好;F、G:术后第1天X线片;H~M:末次随访时桡骨颈骨折愈合良好,Metaizeau放射学标准评估结果为优Fig.2 Imaging studies and functional pictures of a 14-year-old boy of right radial neck fracture

图3 5岁女性右侧桡骨颈骨折患者影像学和功能图片 注 A~C:术前X线及三维CT检查证实为JudetⅣb型桡骨颈骨折;D、E:术中旋转撬拨复位透视,复位效果良好;F、G:术后第1天X线片;H~M:末次随访时桡骨颈骨折愈合良好,Metaizeau放射学标准评估结果为优Fig.3 Imaging studies and functional pictures of a 5-year-old girl with right radial neck fracture

表1 末次随访23例JudetⅣ型桡骨颈骨折患者双肘及前臂活动度比较(±s)Table 1 Mobility of bilateral elbows and forearm at the last follow-up(±s)

表1 末次随访23例JudetⅣ型桡骨颈骨折患者双肘及前臂活动度比较(±s)Table 1 Mobility of bilateral elbows and forearm at the last follow-up(±s)

侧别屈(°)伸(°)旋前(°)旋后(°)健侧141.83±1.925.40±1.2786.13±1.4286.83±1.72患侧141.09±3.644.91±2.6385.61±2.8786.26±2.94 t值1.6761.4411.4471.481 P值0.1080.1640.1620.153

讨 论

因儿童骨骼周围韧带强度较骨软骨强度高,骺板及干骺端因成骨细胞活跃,强度较骨干弱,成为生物力学上的薄弱部位。儿童摔伤时上肢自然伸直或半屈曲撑地,前臂旋后,暴力沿前臂上传,因肘部存在提携角,造成肘关节外侧首先受到撞击,桡骨头撞击肱骨小头出现桡骨颈骨折的同时,多出现不同程度的移位,即为“歪戴帽”征[6]。此类骨折多属于Salter-HarrisⅠ/Ⅱ型骨骺损伤,如处理不当可出现骨骺早闭[7]。

对于此类骨折,前臂旋转轴直接遭到损坏,尤其对骨折断端成角移位明显者,同轴旋转力线出现明显偏移,因此选择合适的治疗方式,恢复患者前臂旋转轴线是获得良好临床疗效的重要前提[8]。既往临床报道中多根据骨折移位程度选择不同的治疗方式。因儿童骨折后具有一定塑形能力,临床中对于骨折成角≤30°的JudetⅠ型、Ⅱ型桡骨颈骨折患者,可采用手法复位石膏外固定治疗,临床效果肯定[9,10]。而对于骨折成角移位>30°者,即JudetⅢ型、Ⅳ型骨折,保守治疗效果往往不佳,骨折畸形愈合后前臂旋转功能受限明显,因此多需手术复位[11]。Metaizeau等[11,12]应用弹性髓内钉尾端弯型结构闭合复位此类骨折,可明显减少手术创伤,降低术后并发症的发生率。髓内钉可对抗桡骨颈骨折处的压应力、剪切力及扭转力等,维持桡骨头稳定,有利于早期功能锻炼。但对于成角移位更加明显的JudetⅣ型骨折,弹性钉尾端多不能“捕获”桡骨头而无法复位,即使极少数病例成功捕获桡骨头,单纯依靠弹性钉多次旋转复位,这样会明显增加骨骺损伤致骨骺早闭[13,14];且反复旋转致髓腔扩大,破坏颈部干骺端松质骨和骺板结构,导致钉道松动,骨折端把持力减弱,增加术后骨折再移位概率[15]。不少复位失败者需行切开复位,必然会进一步破坏骨折端局部血运,后期易发生桡骨头坏死、异位骨化、骺板早闭等一系列并发症[16,17]。

因此,经皮克氏针撬拨复位联合弹性髓内钉技术在成角移位明显者中得到了广泛应用[18,19]。此技术经直型皮克氏针插入骨折端利用外侧的骨膜“铰链”直接撬拨复位,明显提高了复位成功率,并减少创伤,获得满意的临床疗效。但对于移位明显的JudetⅣ桡骨颈骨折,尤其当骨折端成角接近90°时,桡骨头几乎与桡骨干平行,利用普通直型克氏针进行撬拨复位存在以下缺陷:①因桡骨头倾斜移位明显,直型克氏针不易置入骨折间隙,即克氏针“捕获”桡骨头困难,多需增加克氏针倾斜角度及多次调整;②过度倾斜的克氏针在复位时,作为杠杆的克氏针需要较大的杠杆撬拨角,且在复位时多需牵引并内翻肘关节以增加外侧关节间隙,方便骨折复位,此时皮肤张力增加,较难一次性实现复位所需的杠杆撬拨角;③直行克氏针撬拨不易对向后外侧移位的桡骨头实现三维复位[20];④应用直型克氏针反复撬拨不仅增加辐射暴露,而且会进一步损伤干骺端骨质和骺板,造成医源性骺板损伤,甚至骨质缺损及复位丢失[21,22];⑤反复撬拨增加桡神经深支医源性损伤的风险[23]。针对这些缺陷,本研究对直型克氏针撬拨复位进行了预弯改良,能极大规避以上缺陷。应用此方法术中平均透视7.2次,平均复位1.3次,平均手术时间22 min,按照Metaizeau放射学评估标准,复位优良率100%,均达到解剖复位或接近解剖复位。术后均未出现骨骺早闭、桡骨头坏死、桡神经深支损伤等并发症,相较于既往文献报道闭合复位失败率14%~40%,并发症发生率4.6%~24%,此技术可提高复位质量,降低复位相关风险,减少并发症[1]。依照患肢功能Metaizeau放射学标准评价患肢功能优良率达100%,肘关节屈曲及前臂旋转功能与健侧比较差异无统计学意义,亦优于文献报道的84%[15]。

改良克氏针经皮旋转撬拨复位联合弹性髓内钉治疗儿童桡骨颈JudetⅣ型骨折的优势:①依靠克氏针预弯的尖端,容易实现对过度倾斜的桡骨头“捕获”,避免反复透视及穿刺调整克氏针撬拨复位造成医源性桡神经深支、骨骺损伤,最大程度保护桡骨颈近端血运;②克氏针尖端折弯约45°,依靠其自身180°旋转就能实现远端局部90°甚至更大角度的有效撬拨,而克氏针主干几乎维持原位,就能轻松实现直型克氏针撬拨时很难一次完成的“杠杆撬拨角”;③利用克氏针尖端的预弯结构,能轻松调整针尖方向,避免直型克氏针对骨骺的进一步损伤,且旋转撬拨复位时依靠杠杆作用,亦不会增加骨骺损伤的风险;④桡神经深支绕过桡骨颈前外侧,转向前臂背侧,因此选择肘关节后外侧穿刺克氏针,并保持前臂适当旋前,使桡神经深支向外侧移位,且在旋转撬拨时克氏针为由外向内的“内旋”,能有效避免桡神经深支的损伤,本组所有病例未发生桡神经损伤;⑤利用弹性钉的Metaizeau法可对少数残留骨折移位进行精确微调,实现骨折解剖或接近解剖复位;⑥预弯克氏针内旋撬拨有利于对向后外侧移位的桡骨头向前内侧复位;⑦克氏针取材方便,折弯及旋转等术中操作简单,省时省力。

综上,改良克氏针经皮旋转撬拨复位联合弹性髓内钉治疗严重移位的儿童桡骨颈JudetⅣ型骨折,复位质量好、手术时间短、复位次数及辐射暴露量少、术后并发症少,可获得满意的早期临床疗效。但本研究纳入样本量偏少,且缺乏对照组,随访时间较短,因此还需多中心、大样本量的长期随访,以及进一步行前瞻性随机对照试验来明确远期疗效。