Fe2+、Ni2+及络合物对煤制生物甲烷的影响及动力学研究

丁 锐,夏大平,2,王新杰,闫夏彤

(1.河南理工大学 能源科学与工程学院,河南 焦作 454150;2.中原经济区煤层(页岩)气河南省协同创新中心,河南 焦作 454150;3.陕西春林河能源有限责任公司,陕西 铜川 727099)

0 引 言

煤层气作为一种非常规天然气的重要储备能源,其开发利用能够缓解不可再生能源不足所带来的能源危机,也是低碳环保的客观需求[1]。煤层气的成因一般认为以生物成因和热成因为主[2]。世界范围内发现了大量生物成因的煤层气[3-4],同时也有一部分学者在煤层和矿井水中发现了参与生物甲烷生成的微生物[5-6]。

煤作为一种复杂有机物,在厌氧降解过程中涉及不同微生物的参与[7],其中微量元素作为一种微生物生长繁殖和厌氧代谢过程中关键酶合成所必需的营养物质,大多数学者针对其对厌氧发酵产甲烷的影响进行了广泛研究[8-9],研究发现添加微量元素在一定程度上能够促进生物甲烷的产出[10],且重金属元素是微生物利用的最主要的微量元素[11-12]。其中Fe2+和Ni2+对于微生物的繁殖与成长特别重要,Fe2+作为电子传递载体,是胞内氧化还原反应的必要离子[13],而且Fe2+可以降低厌氧消化系统的氧化还原电位,使厌氧的生物化学过程进行更容易[14],而在秸秆和牛粪的厌氧发酵过程中添加Ni2+可以使产气量增加[15]。乙二胺四乙酸(EDTA)作为一种人工合成的十六烷酸螯合剂,在一些工业领域作为螯合剂或稳定剂已应用多年[16],也有学者报道EDTA可以作为配体,通过阻止铁沉淀,提供了控制铁浓度的可能性[17]。但是,同时添加Fe2+、Ni2+和EDTA对厌氧发酵的研究较少,因此,添加以上微量元素及络合物对产气效果的影响还有待研究。

在厌氧发酵产气过程中,基质或底物的降解速率以及气体产物形成速率会发生变化,近年来,国内外学者常利用改进的Gompertz模型及其参数来评价厌氧发酵产气过程及最终效果[18-19]。SYAICHURROZI运用该模型对槐叶萍与稻秆协同发酵30 d的产气量进行预测[20],模拟得出最大的甲烷产量。也有学者用改进的Gompertz模型对厌氧发酵的累积产沼气总量进行模拟[21],拟合得出最大产沼气量和最大产沼气速率对应的底物质量分数。而阳广凤等[22]利用该模型对发酵产氢过程进行模拟,并描述发酵过程中各参数变化。

笔者以河南义马低阶煤为研究对象,探究微量元素及络合物对产甲烷效果的影响,并利用改进的Gompertz模型对产甲烷与降解过程进行动力学研究。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

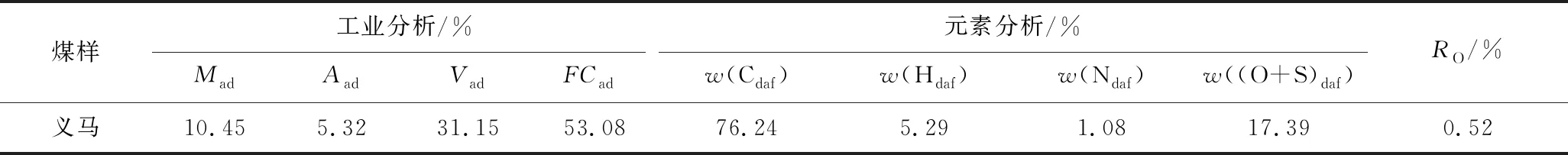

试验样品为河南义马矿低阶煤,在采煤工作面采集新鲜块状煤(>8 cm×8 cm×8 cm)经真空包装袋严格密封后送回实验室。在厌氧工作站将煤样外表面2 cm进行剥离,并将样品按照国际标准ISO 17247—2013进行元素分析,按照国际标准ISO 17246—2010进行工业分析(表1)。采集新鲜矿井水并在4 ℃条件下保存备用,按照以下培养基对矿井水中微生物进行富集培养(NH4Cl质量浓度为1.0 g/L,MgCl2·6H2O为0.1 g/L,K2HPO4·3H2O为0.4 g/L,KH2PO4为0.2 g/L,酵母膏1 g/L,L-半胱氨酸盐0.5 g/L,Na2S为0.2 g/L,NaHCO3为2.0 g/L,甲酸钠2.0 g/L,乙酸钠2.0 g/L,胰蛋白胨0.1 g/L)。将煤样粉碎至0.18~0.25 mm后作为发酵底物。并配制3种不同的培养液,分别是标准的产甲烷菌培养液和分别加有Fe2++Ni2+、Fe2++Ni2++EDTA的产甲烷菌培养液。

表1 煤质分析

1.2 试验步骤

利用高压灭菌锅对配制的培养基进行灭菌,灭菌后将矿井水倒入培养基,再放入电热恒温培养箱中培养4 d;微生物富集后,按设计好的方案对小样进行分装,调节试验pH初始值为7.0,并向瓶中通入4 min的N2保证瓶中的厌氧环境,将电热恒温培养箱温度调节为37 ℃,将小样置于其中进行培养;根据小样组的产气效果进行大样模拟试验,用高压灭菌锅对试验室台式发酵罐的反应器进行灭菌,操作步骤与小样步骤相同,设置温度为37 ℃。根据排水集气法对产气过程中的产气量进行测定,每隔4 d对发酵液中的化学需氧量COD进行测定。

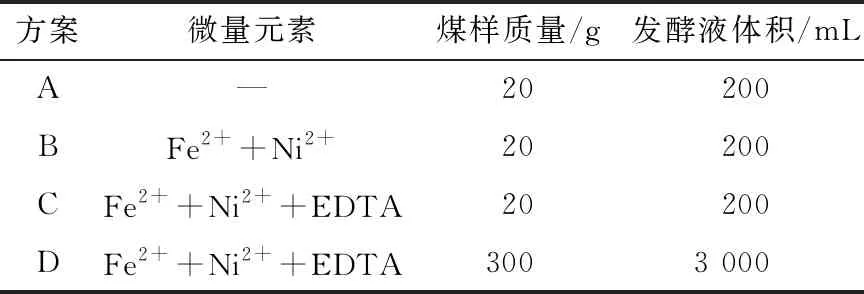

1.3 试验设计

研究分为4组,A组作为空白样,B、C组按照微量元素与EDTA的不同组合进行分组试验(表2),并按照已有研究使Fe2+质量浓度为15 mg/L,Ni2+质量浓度为0.005 mg/L,EDTA质量浓度为5 mg/L[25]。在小样试验优选基础上进行放大试验(D组)。

表2 试验方案设计

2 试验结果

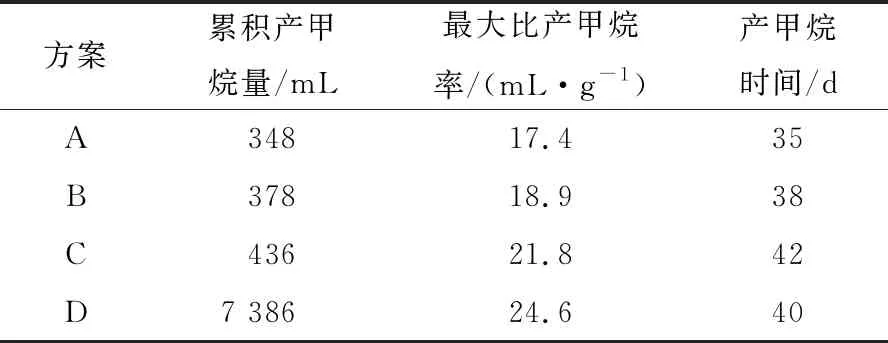

2.1 产甲烷试验结果

方案A、B、C、D的累计产甲烷量分别为348、378、436和7 386 mL,最大比产甲烷率分别为17.4、18.9、21.8、24.6 mL/g,产甲烷时间分别为35、38、42、40 d,见表3。对比可知,方案C与方案B的最大比产甲烷率分别是方案A的1.25倍和1.09倍,而方案D的最大比产甲烷率是方案C的1.15倍,说明小样试验能够成功进行放大试验。

表3 产气结果

2.2 COD降解效果对比

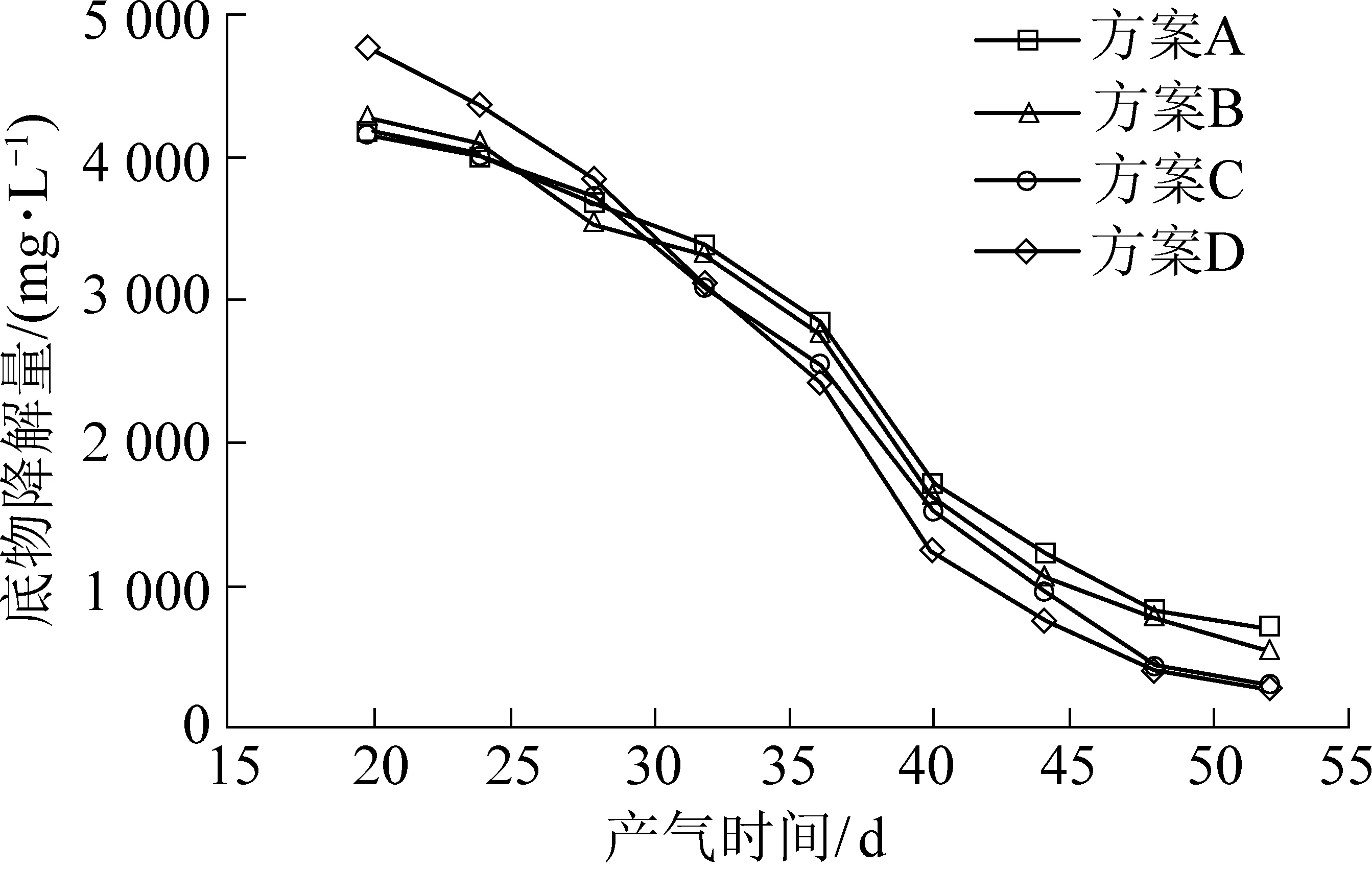

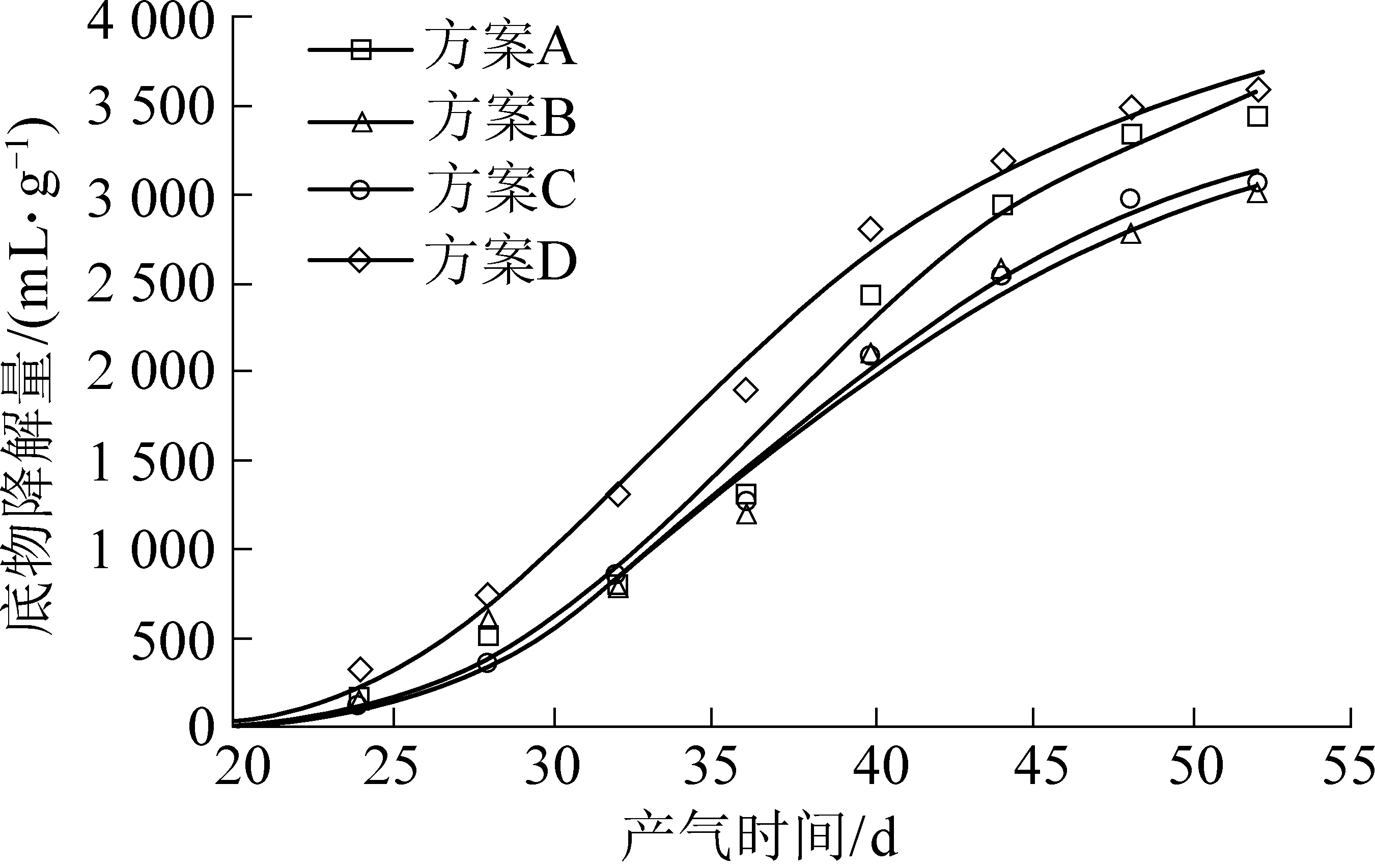

方案B与方案A的 COD降解速率基本相同,但是方案B的COD降解量要比方案A多(图1);而方案C的COD的降解速率比方案B和方案A快,且降解量更多。在第20~30 d方案C的COD降解量明显大于方案D的降解量,而30 d之后方案D的降解量大于方案C的降解量。

图1 COD降解效果对比

3 动力学过程研究

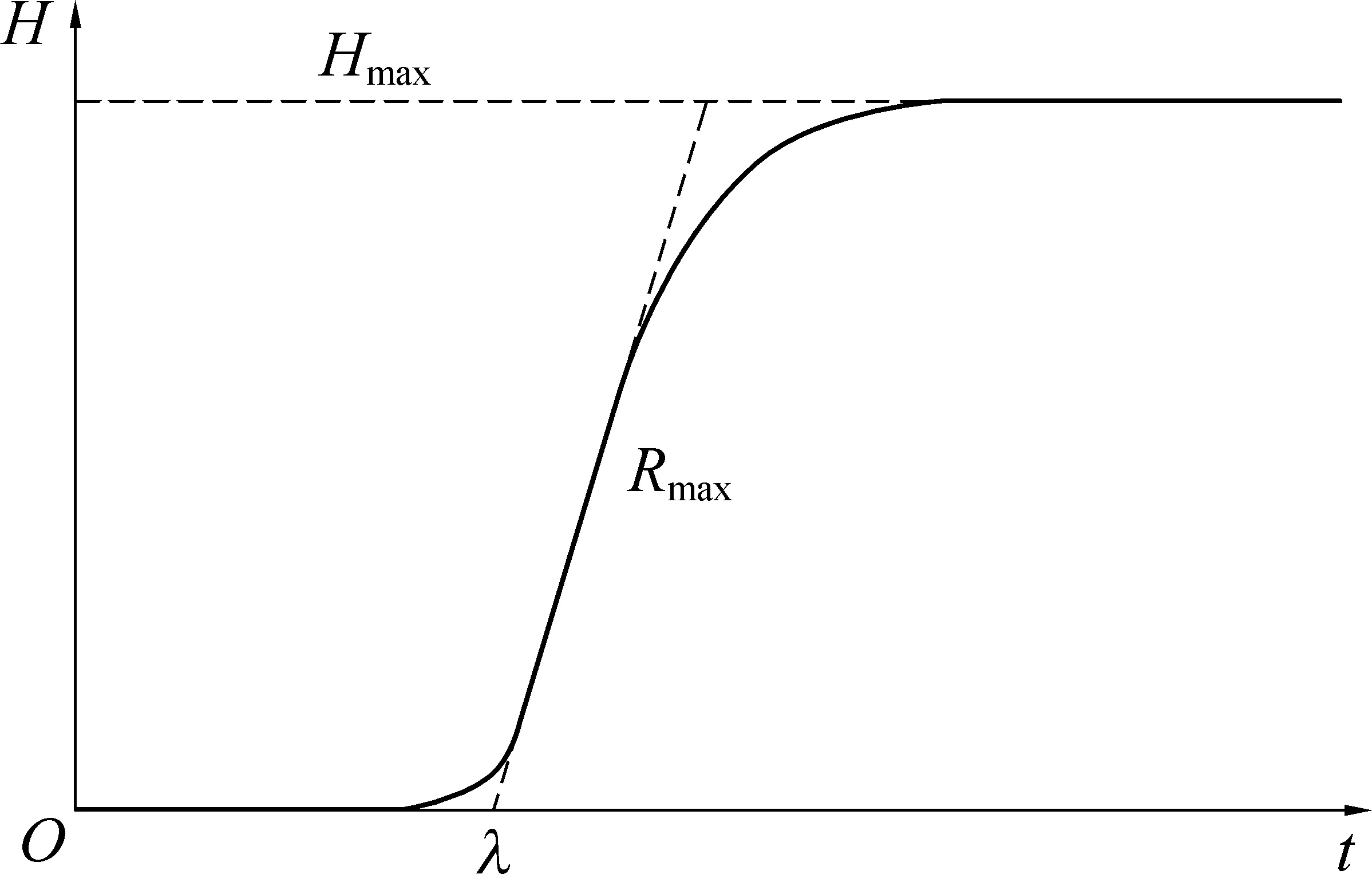

在厌氧发酵过程中,通常用Gompertz模型来描述甲烷的生成(图2),公式为

图2 改进的Gompertz模型曲线

(1)

式中:H为产甲烷累计量,mL;Hmax为最大产甲烷累计量,mL;Rmax为最大比产甲烷速率,mL/(g·d);λ为产甲烷延迟时间,d;t为培养时间,d。

当基质的降解过程利用改进的Gompertz模型描述时,其公式为

(2)

式中:S0为初始底物浓度,mg/L;S在某发酵时刻的底物浓度,mg;Smax为最大的底物降解量,mg;Pmax为最大的底物降解速率,mg/(L·d);β为底物降解延滞期,d。

通常采用Levenberg-Marquardt算法对动力学试验数据进行计算,F最小是目标函数,其公式为

(3)

式中:N为试验数据点数量;Hc,i和Hi分别为方程计算值和试验值。

3.1 动力学曲线模拟

3.1.1 产甲烷动力学曲线模拟

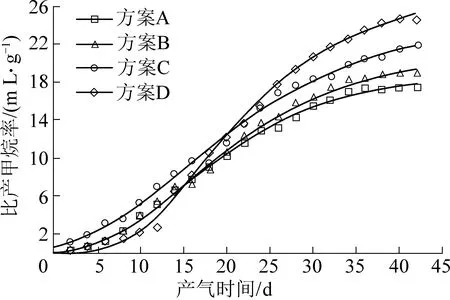

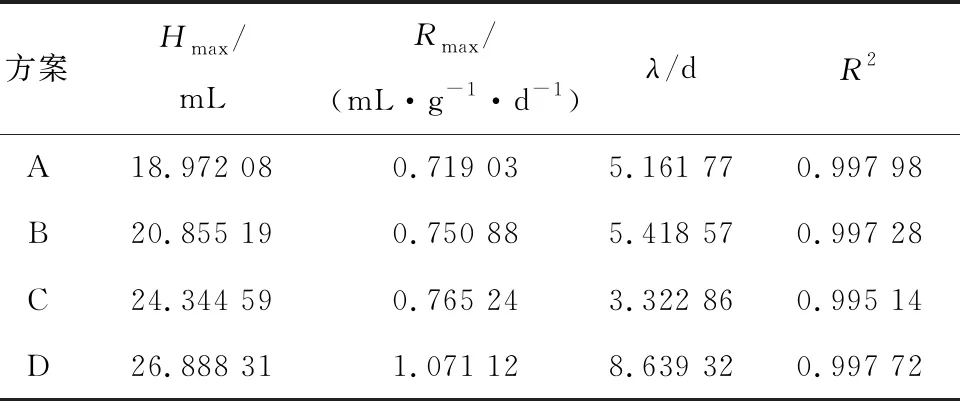

采用改进的Gompertz模型对各方案的产气数据进行模拟,拟合得出相关系数以及产甲烷延迟时间、产甲烷潜势和最大比产甲烷速率等动力学参数以及产甲烷动力学曲线(图3、表4)。

图3 产甲烷动力学曲线

表4 产甲烷动力学模型参数

由以上结果可以看出方案A、B、C、D的相关系数R2分别为0.997 98、0.997 28、0.995 14和0.997 72,表明改进的Gompezrt方程对于各方案的产甲烷过程都适合。且方案C与方案B的最大产甲烷潜势分别为方案A的1.28倍和1.04倍,最大比产甲烷速率均为方案A的1.04倍,产甲烷延迟时间分别比方案A缩短了1.84 d,以及延长了0.26 d。而方案D的最大产甲烷潜势和最大比产甲烷速率分别是方案C的1.10倍和1.44倍,而产甲烷延迟时间比方案C多5.32 d。虽然放大试验的产甲烷延迟时间有所增加,但是最大产甲烷潜势和最大比产甲烷速率都要优于小样试验,说明大样试验更有利于产甲烷。

3.1.2 降解动力学曲线模拟

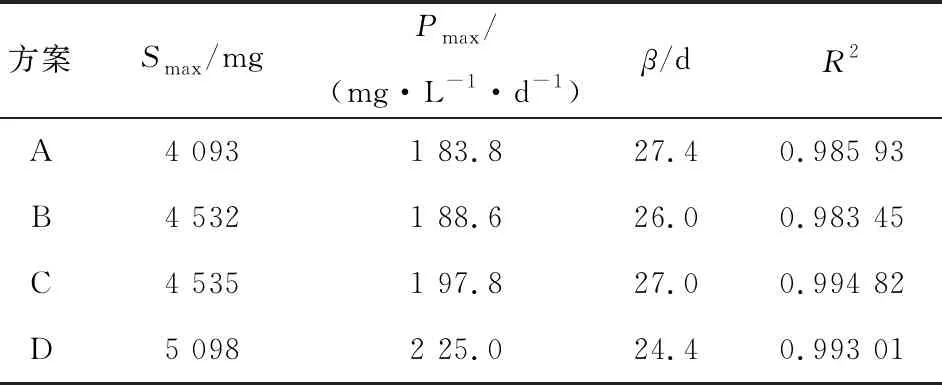

采用改进的Gompertz模型(式(2))对各方案COD数据值进行处理,拟合得出最大的底物降解量、最大底物降解速率、底物降解的延滞期和相关系数等动力学参数以及降解动力学曲线(图4、表5)。

图4 降解动力学曲线

表5 降解动力学模型参数

由以上结果可以看出,方案A、B、C、D的相关系数R2分别为0.985 93、0.983 45、0.994 82和0.993 01,表明改进的Gompezrt方程对各方案的降解过程都适合。且方案C与方案B的最大底物降解量均为方案A的1.11倍,最大底物降解速率分别为方案A的1.08倍和1.03倍,底物降解的延滞期分别比方案A缩短了0.4 d和1.4 d。方案D的最大底物降解量和最大底物降解速率分别是方案C的1.12倍和1.38倍,底物降解的延滞期比方案C缩短了2.6 d,可见放大试验的底物降解率要高于小样,在大样试验中,由于环境等的改变,细菌降解底物的能力更强。

3.2 动力学模型的建立

如图3和图4所示,改进的Gompezrt方程可以表示方案A、B、C、D的产甲烷动力学和降解动力学。利用该方程对各方案的动力学建立模型,得出产甲烷动力学模型分别为式(4)—式(7),降解动力学模型分别为式(8)—式(11):

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

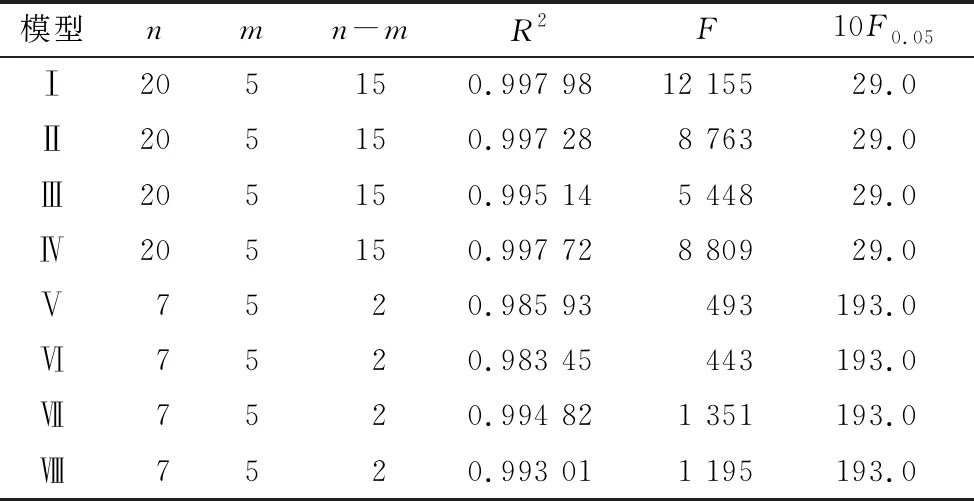

3.3 模型检验

对上述建立的产甲烷动力学模型及降解动力学模型通过数理统计的方法来检验是否可靠,各方案的Hc,i与Hi比较而得出的F检验值和相关系数R2见表6,其中,F值按式(12)计算:

表6 产甲烷动力学模型的统计检验

(12)

式中:m为估值参数数量(分子自由度);n=N-1;n-m为分母自由度;Fα为置信水平1-α的F检验。

根据传统动力学研究认为,当相关系数R2大于0.9时,动力学回归方程是可靠的。F>10Fα时,所得动力学方程是高度显著的[26]。由表6可知,R2>0.9,F>10Fα,说明动力学方程是可靠的,具有高度显著性。

4 分析与讨论

由以上结果可以看出,在小样试验中,底物添加微量元素(Fe2++Ni2+)及络合物(EDTA)的产气效果及COD降解率最高,只添加微量元素的次之,而不添加微量元素及络合物的最低;放大试验的产气效果及COD降解率要优于小样试验。从动力学过程来看,底物中添加有微量元素及络合物的试验中比产甲烷率及底物降解量也是最高的,而且产气效果与COD降解率呈正相关关系。

究其原因,是因为Fe2+和Ni2+是构成微生物细胞的重要元素,可以促进挥发性脂肪酸的生成,有利于甲烷菌对乙酸的利用;而且是促进代谢酶产生的主要成分,如辅酶F430、辅酶F420和氢化酶,且能通过提高酶活性来促进细胞分泌。在反应底物中存在硫离子,易形成硫化物沉淀,不利于产甲烷的过程,而Fe2+的存在可以减轻此方面影响。

EDTA可以与Fe2+和Ni2+形成螯合物,是微生物利用的最有效的形式,酶促效应最为显著,对产甲烷菌的活性刺激最大,提高了生物的可利用性;同时可以消除重金属离子对酶的抑制,作为配体阻止Fe2+沉淀,提供了控制Fe2+浓度的可能。COD用来表示煤中溶解性有机质的组成,COD在20 d之后呈现下降趋势是因为细菌在利用小分子有机质。但细菌并不能利用所有的有机质,其利用能力有限,导致产气结束后溶液中仍然有少量COD存在。虽然试验条件等未发生改变,但是大样试验的产气效果却优于小样,可能是因为煤样质量和发酵液体积的增大,使得矿井水里的细菌更易繁殖,且生存能力变强,导致产气量增加。

5 结 论

1)加入15 mg/L的Fe2+和0.005 mg/L的Ni2+对生物产甲烷具有促进作用,有利于提高煤生物制甲烷的产量以及对有机质的降解,在以上试验基础上加入5 mg/L的EDTA可以更好地促进产气,使产气量更高。是因为EDTA可以与Fe2+和Ni2+形成螯合物,提高了生物的可利用性。

2)将加有Fe2+、Ni2+和EDTA的小样试验进行放大,发现放大试验的产气和降解效果都要优于小样。

3)采用改进的Gompertz方程对产气和降解试验进行模拟,发现加有Fe2+、Ni2+和EDTA的方案的产甲烷潜势、最大比产甲烷率、底物降解率及最大底物降解速率等参数都是最优的,且放大试验的以上参数均优于小样试验,并对各方案的产甲烷动力学与降解动力学建立模型,经检验得出所建立的模型是可靠且高度显著的。