上海市某地块苯并[a]芘污染修复效果评估

徐 华

(上海纺织建筑设计研究院有限公司,上海 200060)

根据上海市沪环土[2020]62号[1]的相关规定,地块用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查,经认定存在污染且需要风险管控或治理修复的,风险管控和修复效果评估应当按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(HJ25.5-2018)和《污染地块地下修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)执行[2]。

1 场地概况

本场地位于上海市闵行区,历史上为农田、工业厂房、贸易市场,用途为道路货物运输、建筑用石加工、电力电子元器件制造、针织或钩针编织服装制造。地块未来规划拟作为商业办公用地,属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中划分的第二类用地。场地总面积为22437 m2,污染区域面积为860 m2。

1.1 地块调查阶段结论

1.1.1 地块调查主要结论

前期该地块的初步调查和详细调查结果显示:地块内3个点位表层土壤中的苯并[a]芘浓度范围为2.22~4.20 mg/kg,超过GB3600-2018中第二类用地筛选值(1.5 mg/kg)。

1.1.2 土壤污染风险评估主要结论

依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)对关注污染物苯并[a]芘进行人体暴露健康风险评估[3]。地块上3个污染点位表层土壤中关注污染物苯并[a]芘对运营期间工作的成人的致癌风险不可接受。

1.2 土壤污染修复方案

1.2.1 修复范围与工程量

表1 理论修复工程量Table 1 Theoretical repair quantities

利用Kriging模型,对地块污染状况进行模拟,最终匡算出土壤施工修复理论面积约为860 m2,理论修复深度为0.8 m(对应地面标高:4.40~3.60 m),施工修复理论修复的方量约为688 m3。

1.2.2 修复目标值

基坑的清挖目标值和修复目标值采用地块风险评估报告中推导计算得到关注污染物土壤建议风险控制值为1.68 mg/kg。

1.2.3 修复技术路线

本项目土壤苯并[a]芘的污染采用异位修复治理技术,修复达标后的土壤进行回填。污染土壤经过挖掘,翻运至场地修复区;利用ALLU筛分斗配合挖机对土壤进行破碎筛分;利用机械和人工结合方式先后布撒氧化剂过硫酸钠和活化剂七水硫酸亚铁[4];利用ALLU筛分斗和挖机进行混合搅拌并使用雾炮机调节湿度,药剂混合完成后的土壤养护5天完成修复。

2 修复过程

2.1 修复施工过程

修复施工过程首先进行施工场地的平面布置,包含三通一平,临时设施建设;然后在污染范围边界通过高精度RTK进行现场放样,修复区域四周设置围挡。土壤异位修复和废水收集的区域地面铺设1层HDPE防渗膜和2层土工布进行防渗处理,在原区域平整后铺设一层200 g/m2的土工布作为膜下保护层,土工布上铺设一层1.5 mm厚的HDPE膜作为防渗层,膜上再铺设一层200 g/m2的土工布作为膜上保护层。

依据控制边界对基坑进行放坡开挖,清挖土方量为727 m3。挖出的土壤直接用挖机驳运至异位修复区域内。采用斗齿间距为5 cm的ALLU筛分斗对污染土壤进行筛分,将其中的石块筛选出来。共筛分出石块15 m3。并对筛分出来的石块进行冲洗,冲洗产生的底泥收集后与污染土壤混合后一起修复。人工均匀布撒过硫酸钠粉末后采用ALLU筛分斗将土壤与药剂搅拌均匀,随后采用同样的方式加入七水硫酸亚铁。药剂混合完成的污染土壤保持25%的湿度养护6天,期间使用ALLU筛分斗和挖机进行搅拌2次。修复完成后土壤,验收合格后进行回填。

2.2 修复过程二次污染防控

在施工过程中采用了多项措施对施工过程进行二次污染防控,施工修复区和废水收集区进行防渗处理,避免土壤和地下水收到污染;整个修复过程中不采用夜间施工,有效的避免了夜间噪声扰民;施工期间每日进行洒水降尘;基坑开挖和修复土养护期间覆盖防尘网;施工过程中的雨水,石块冲洗水进行收集回用;施工过程中产生的废包装袋和废弃同时施工过程中对厂界无组织废气和厂界噪声进行了多次监测,监测结果满足相关要求。本项目整个修复施工过程无环境污染事故发生。

3 效果评估布点方案

3.1 评估范围

本次土壤污染修复工程效果评估范围:(1)污染地块修复范围内的基坑:基坑侧壁和底部土壤;(2)土壤异位修复堆体;(3)潜在二次污染区域:包括污染土壤修复区、废水收集区、临时道路、临时药剂存放间等。

3.2 布点原则和方案

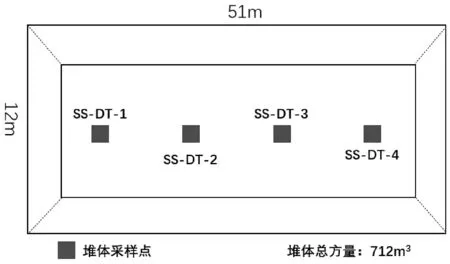

依据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(HJ25.5-2018)进行布设,基坑底部面积范围100~1000 m2时,坑底采样点数量不少于3个,侧壁采样点数量不少于5个,基坑深度小于1 m,侧壁无需垂直分层采样。土壤异位修复堆体依据堆体体积确定采样单元,堆土体积为500~1000 m3时,需布设不少于4个采样点位。

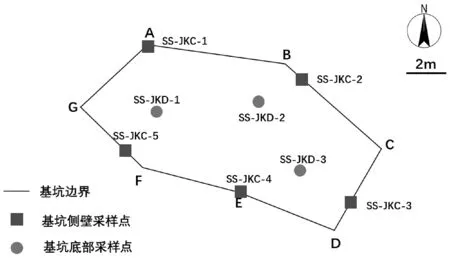

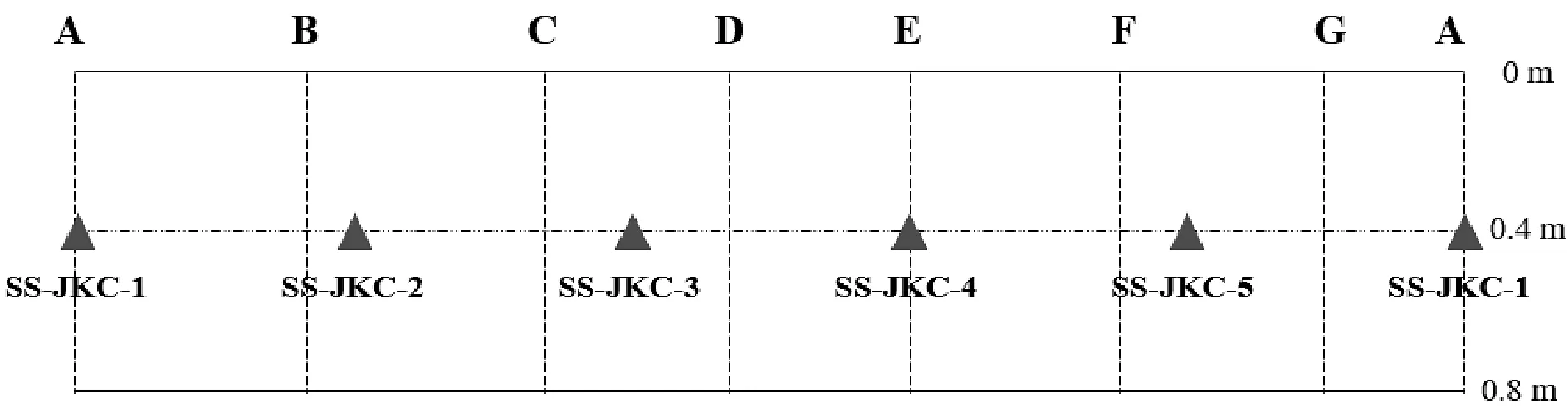

根据导则要求,本项目基坑验收共布设监测点位8个,其中基坑底部水平单元点位3个,基坑侧壁边界点位5个,该基坑深度为0.8 m,深度小于1 m,侧壁无需垂直分层采样。异位修复土壤堆体共布设监测单元4个。采样布点土见图1和图2。

图1 基坑采样点位分布图Fig.1 Distribution of sampling points in foundation pit

图2 基坑侧壁采样点位示意图Fig.2 Schematic diagram of sampling points on the side wall of foundation pit

图3 堆体采样点位分布图Fig.3 Distribution of sampling points of pile

3.3 检测指标与评估标准值

根据地块内原有的污染物及修复工程过程中可能造成的潜在污染物,本项目主要检测指标有:pH值、苯并[a]芘以及GB36600-2018中的其他挥发性和半挥发性有机物。其中苯并[a]芘评估目标值同修复目标值,其余指标参考GB36600-2018中第二类用地筛选值。

4 质量控制和实验室检测

4.1 质量控制

本项目现场样品采集采取完善的质量保护和质量控制措施,避免采样设备及外部环境等因素污染样品。建立完整的样品追踪管理程序,包括样品的保存、运输、交接等过程的书面记录和责任归属,避免样品被错误放置、混淆及保存过期。每个采样批次设置10%的平行样和质控样。实验室质控和质量保证措施覆盖样品分析的全过程,包括确认供应商的试验材料、实验仪器的定期维护和较准、样品的保存和管理、实验条件的控制。同时每个批次样品设置方法空白样、实验室质控样、和实验室平行样等。

4.2 实验室检测方法

土壤及地下水的分析测试按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)和《上海市场地环境监测技术规范(试行)》中的要求执行。

表2 土壤测试方法Table 2 Soil test methods

5 检测结果

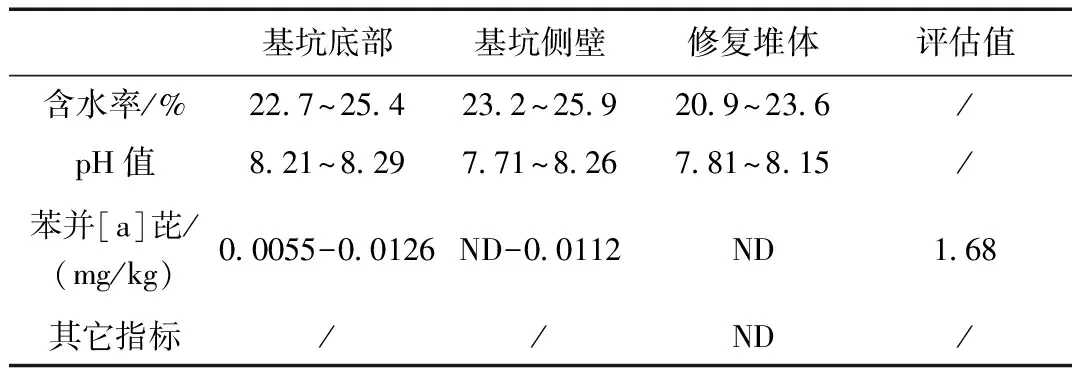

本次土壤修工程效果评估采用逐一对比的方法进行评估,(1)若样品检出值低于或等于评估标准限值,达到修复效果;(2)高于评估标准限值,未达到修复效果。本项目采集基坑底部、基坑侧壁和堆土样品分别为3、6、4个。检测结果见表。所有样品的的检出值均低于相关评估标准,达到土壤修复目标。

表3 基坑及堆体监测结果Table 3 Results of foundation pit and pile

6 潜在二次污染监测结果

潜在二次污染效果评估在污染土壤修复区、废水收集区、临时道路、临时药剂存放间区修复施工前后分别布设7个表层土壤采样点。修复完成后在土壤修复区和废水收集区各布设1个地下水监测井。检测结果汇总见表,所有样品的检出结果均未超过相关评估标准。对比修复工程前后潜在二次污染区域土壤检测指标结果,表明修复过程未对潜在二次污染区土壤造成污染。

表4 潜在二次污染区域监测结果Table 4 Results of potential secondary pollution areas

7 土壤修复效果评估

实验室检测分析结果显示,本项目基坑土壤和异位修复土壤效果评估结果显示,所有污染物浓度值均低于效果评估标准值,土壤修复效果评估合格。根据潜在二次污染区域修复前后土壤和地下水检测结果显示修复过程未对土壤和地下水造成二次污染。

8 结果与讨论

(1)本项目实际开挖土壤727 m3,修复污染土壤712 m3,清洗石块15 m3。修复技术采用原地异位高级氧化工艺,采用过硫酸钠作为氧化剂,亚铁盐作为活化剂。修复前地块内苯并[a]芘浓度为2.22~4.2 mg/kg,修复后浓度低于检出限。

(2)修复效果评估主要依据HJ25.5-2018布点,共布设27个土壤采样点和2个地下水监测井。

(3)修复过程中环境大气及噪声二次污染监测结果、潜在二次污染区域土壤和地下水监测结果表明,本修复工程的环保措施得到了有效落实,未对环境造成不良影响[5]。

(4)修复后的地块满足GB36600-2018中第二类用地开发要求,可作为商业服务用地开发使用。