制定我国《反重婚法》的立法思考

李素琴,程亮生,吴怡楠

(1.山西省政法管理干部学院,山西 太原030012;2.中国法学会 民主与法制社,北京100038)

一、问题的提出——三起类型化样本案例简介

案例一:江苏昆山张某重婚案。祖籍河南洛阳的房产中介合伙人张某与妻子张女育有一子,后二人一起至江苏省昆山市打工,2012年离异。2010年始张某利用工作便利,编造谎言,隐瞒已婚身份,先后欺骗三名不同女子在三年间连续领取了三张结婚证并骗取了大量财物。2010年间张某结识了祖籍湖北黄石女子王某,2015年7月2日,两人在江苏省昆山市民政局领了结婚证,婚后生有一女孩。2015年10月,张某在介绍买房的过程中认识了由上海转道来昆山买房的谢女,并通过欺骗手段赢得谢女好感,2016年4月两人同居并怀孕,2016年6月在张某老家河南洛阳涧西区民政局登记结婚,2017年2月两人孩子出生。在二段婚姻存续期间,张某还同时与一位黄姓女子交往,并于2017年6月2日在黄女祖籍安徽阜阳颍东区民政局领取了结婚证。张某一人同时与三个女人具有婚姻关系,三张结婚证都是真实的登记,更奇葩的是除了离异的婚史,与张某婚姻登记三个女人住所被安排在相聚不超过一公里的距离范围内。2018年4月张某被举报,7月被昆山市公安局抓获,2019年4月26日,昆山市人民法院认定张某有配偶而与他人结婚,犯有重婚罪,根据我国《刑法》第二百五十八条,判处有期徒刑一年六个月。

案例二:广东东莞章某重婚案。祖籍江西九江的余某与章某(女)2002年2月16日在都昌县民政局登记结婚,2003年1月2日生有一女。余某多年在广东东莞做钻头加工生意,白手起家,攒下了几百万的财产。2009年始妻子章某先后以与人合伙进行投资为由,多次从余某处共计拿走220多万元。后余某在亲友提醒下对资金流向进行追查,始知被妻子所骗。章某早在2009年就已与李某来往,两人2011年2月11日在东莞登记结婚,生有一女已经2岁,并且还正孕有李某的第二个孩子。2014年4月22日,章某与李某协议并办理了离婚手续。协议书中章某将所有的财产,包括酒店、房子、车子全部约定于李某名下,还亲笔写有一张欠李某76万元的欠条。后余某向法院起诉要求章某返还拿走的财产,起诉章某重婚。2014年11月30日,广东省东莞市第一人民法院判定章某重婚罪名成立,判处有期徒刑一年。

案例三:广西贺州蔡某重婚案。2001年2月8日,农妇蔡某与丈夫彭某在广西贺州市民政局登记结婚,婚前婚后生有二女一子。婚后夫妻感情不好,蔡某屡遭家暴,后离家出走。2012年外出打工期间认识了离异后同为打工者的广西岑溪人徐某,二人2013年1月15日在岑溪市民政局登记结婚。2016年,彭某在与蔡某办理离婚过程中发现蔡某存在另一婚姻。遂向岑溪市人民法院起诉蔡某与徐某婚姻无效,并追究蔡某重婚罪的刑事责任。2017年1月广西岑溪市人民法院依法认定蔡某犯重婚罪,判处有期徒刑七个月。

二、基于样本案例的衍生性成因分析

恩格斯指出:“结婚的充分自由,只是在……把近日对选择配偶还有巨大影响的一切派生的经济考虑消除以后,才能普遍实现。到时候,除了相互的爱慕之外,就再也不会有别的动机了。”[1]这是社会伦理与法律所追求的价值取向。然而趋利避害是自古及今人性使然,现实中多因素叠加导致现有的婚姻关系的维系并非全部以爱情为基础,还常伴随有阴谋欺诈、经济等附加品。黑格尔说“婚姻本质上是一夫一妻制。”[2]但是复杂环境下的以“人伦秩序为基础”的传统婚姻关系[3]在维系中会受到各种掺杂不正当个人私利在内的因素冲击,发展的直接后果之一往往就会以重婚、骗婚的行为方式予以反映,上述三案例均为近年来发生在我国的因重婚行为引发的代表性案例。在我国司法实践中类似的案件近年还发生过很多典型案例,如山西省太原市某区原人大代表、某村原村委会主任李某娶四妻生10子女的重婚案件。重庆市黔江区农妇程某在未办理离婚手续的情况下,四年间竟先后三次与他人登记结婚的案件。[4]尤其是2021年1月5日,天津市第二中院公开宣判的中国华融资产管理股份有限公司原书记、董事长赖某受贿、贪污、重婚一案,被告人身为高官,在大陆有合法妻子的同时,还在香港地区与他人长期以夫妻名义共同居住生活并育有一对双胞胎子女,为重婚行为的涉外立法规制提出了新课题。从现实形成原因上考量,这些案件的发生并不偶然,均折射出其背后深刻的社会与现实原因。

(一)个人层面

在案例一中张某利用工作之便伪装精英,精心谋划,在接触一些经济条件不错的目标女客户后就动起了歪心思,充分利用婚姻登记规则漏洞和受害人所需所好,设计套路在三年间骗取三个女人与其登记结婚生子,并在重婚期间将三个家庭安排在相距不超过一公里的范围内而长期不被发觉,套路之深,恶性之劣,危害之大,从中可见一斑。而对于案例二余某背锅侠式的悲剧,同样与我国婚姻登记中规制不完善被利用相关,二者也是基于受害人自身对亲情的过度信任和防范心不足而被重婚者充分利用,最终也是人财皆损。案例三则是由于原配家暴,被迫逃离后从新伴侣处寻求情感寄托,而其中我国婚姻登记规则的漏洞也给重婚行为造成了可乘之机。三者均属于现实中非常典型的重婚案件类型,凸显了我国重婚问题法律规制的尴尬。

(二)实践层面

当前,我国正处于社会转型期,中国的婚姻现状正经历着前所未有之变化,重婚现象屡禁不止。一方面是处于转型时期重婚案件的高发率,而另一方面却是实践生活中的低发现率与司法适用上的低适用率,相互形成了矛盾的综合体,二者的反向背离掩盖了一些表象问题,却反而更加凸显了对社会的高危害性与破坏性。就本文作为样本分析的三个案件来讲,案例一发生于我国2012年全国性婚姻登记联网之后,案例二则发生于2012年全国性婚姻登记联网之前,案例三则在基层农村社会中极具代表性,三案中关于重婚问题的认定与处理均为基于现行立法下利益的考量和法官自由裁量的结果,其中都存在着利用立法不完善与登记规则漏洞的问题,虽然最终在结果上也做到了同案同判,但从受害人维权角度上而言,结果处理缺乏合理性,未能实现法律的公平正义价值。从地理范围上分析,重婚行为在一个特定地区的案件数据也非常惊人,据重庆市巴南区人民法院2015—2016年关于该地区重婚发生案件调查数据显示,该地人民法院2015—2016年间审理重婚案件共计35件,涉及总人数68人。[5]具体情况见表一。

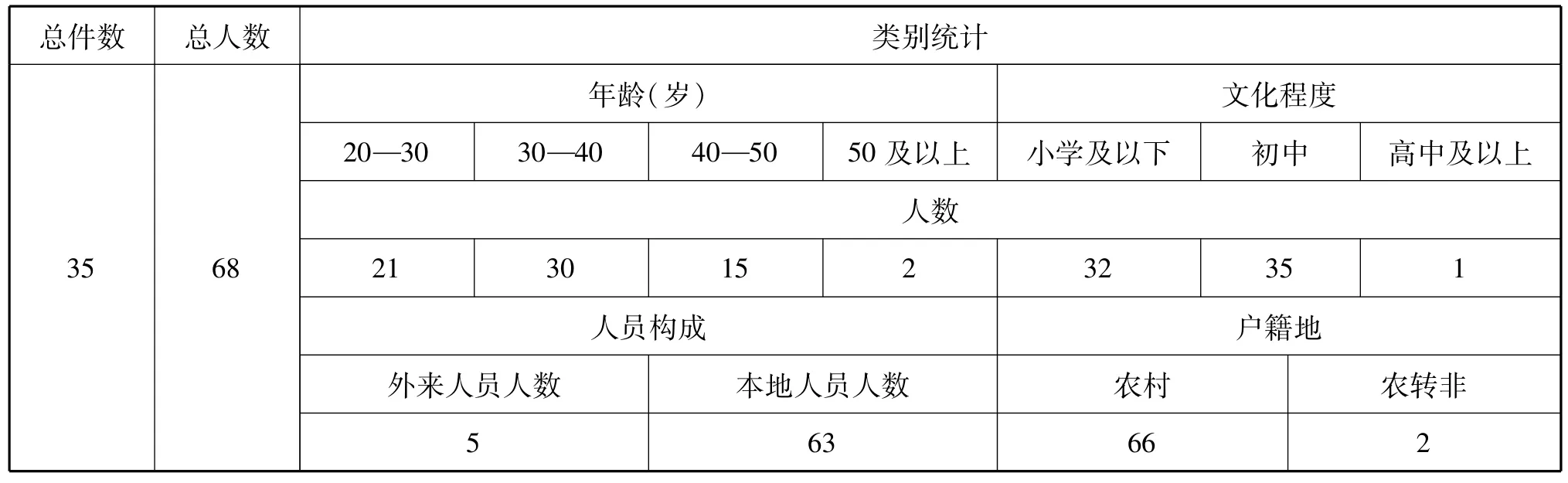

表一 2015—2016年重庆市巴南区人民法院审理重婚案件基本情况分类统计汇总表

重婚犯罪在特定地区表现出以下四个特点:一是年龄结构多元化,各年龄段的都有,但以20—50岁的青壮年人数居多,占比97%;二是文化程度低层次,全部为低学历人员,占比100%;三是人员构成上以本地人员居多,占到92.65%;四是户籍来源上,以农村为主,占比97%,农转非占3%。这仅是某一特定地区案件的数量情况统计,而更多的重婚案例则被掩盖于社会生活中。

(三)观念层面

1.传统婚姻观转变,价值取向异化。市场经济的发展和各种社会变革推进了社会的价值观念和生活方式的多元化,传统价值观念的转变将婚姻领域的各种隐性问题显现化,变相助长了重婚行为的泛滥。当前,随着社会流动的加速与人际交往的频繁,各种思潮的叠加影响,中国人思想领域固有的择偶观、家庭观发生了重大变化,婚姻生活中的感情转移更趋激烈。据全国妇联在2008年3月公布的全国关于重婚纳妾行为的一项调查数据,广东省反映,在有重婚纳妾、包二奶行为甚至更大范围的男性中,存在着以有能力养妾、包二奶为荣的价值取向,不少男性对此毫不隐瞒,甚至炫耀。一些经济尚不发达的地区也不同程度地存在重婚现象。福建省上杭县才溪乡每年有大量的劳力外出打工,他们有钱后找情妇是普遍现象,而且观念上认为情妇越多越有本事,群众对此也睁一眼闭一眼。[6]

2.法制观念淡薄,基层普法不足。(1)重婚行为人思想意识浅薄。案例三中蔡某明知自己结过婚,但认为自己从以前的家离开,与丈夫也没有感情,离开后事实上是独自生活,因此有权利选择跟他人在一起并登记结婚,明显体现出对法律的无知。(2)社会基层普法不足。自1986年“一五”普法至今已历时30余年,但在基层,尤其是农村地区的不少群众仍无法治观念和思维,习惯按照既有思维行事,尤其是对于重婚这类行为在观念上模糊,常常被等同为道德层面的个人私事。在遇到或发现后有的即使明知违法,但抱着成人好事,与己无关的立场,有的担心打击报复,有的认为见怪不怪而不会主动积极检举与打击,客观上增加了发现难度。(3)基层司法或行政机关懒政不作为。个别工作人员习惯用固有思维处理法律事务,对重婚行为抱以宽容的态度,解决时尽量限制在私权范畴内处理,甚至漠然视之,导致重婚行为形成事实多而打击少的二难悖论。如在太原市某区人大代表四妻十子女重婚案中,面对知情群众的举报,区信访局工作人员竟答复为:那是人家的本事。公职人员的随意表态,显示了其对法律的无知和对本职事务不担当的不作为心态,一定程度上也误导了举报群众,在社会造成了很不好的影响。

(四)立法层面

我国关于重婚行为的立法及精神主要体现在《宪法》《民法典》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》《刑法》《刑事诉讼法》《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》《妇女权益保障法》《婚姻登记条例》《婚姻登记工作规范》等多部法律法规规章中。我国《宪法》第四十九条第一款规定:“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。”在刑事领域,我国《刑法》《刑事诉讼法》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》分别在第二百五十八条、第二百一十条、第一条通过实体和程序联动惩罚破坏婚姻家庭的重婚犯罪行为。《民法典》第一千零四十一条至一千零四十三条,规定了婚姻家庭制度的基本原则及倡导性规定,要求禁止重婚行为;第一千零五十一条、一千零五十四条对重婚行为的效力进行了界定。在这种规制模式下,一是立法上过于原则,可操作性不强,二是形式上非常分散,不便于现实执法中灵活运用。因此,如能针对性地制定《反重婚法》,实为解决问题之有效途径。

三、制定我国《反重婚法》的必要性与具体思路

如前文所述,关于重婚问题的立法规制还存在薄弱的环节。笔者认为,法律应是作为具有生命力的行为规范而存在。在立法层面,应当完善立法,通过制定《反重婚法》的方式统一细化规则,增强可操作性。

(一)关于重婚行为立法的完善建议与路径

关于重婚行为的立法规制,基本思路有四,各有优劣。一是着眼制定专门的《反重婚法》构建立体化的防治网络,确定良好的制度规制导向。其优点是精细化立法,层次高,专业性强,细化的规则便于执行;缺点是成本较高,耗时较长。从现有资料看,世界各国立法史上也未有单独制定专门《反重婚法》之立法先例。二是做层面增补修订,完善现有法律规定,其优点是成本相对较低,设计得当效果上同样可以达到便于实践执行之目的。缺点是增补改动现有立法需要充足理由论证与合适时机的把握,也需要在实践运行中通过缺陷性考察和必要性评估后方可为之,如此耗时费力,程序繁琐,也不符合立法稳定性追求之取向。三是由最高人民法院针对性制定出专门的司法解释指导运用。其优点是实用性和针对性强,在遵循基本原则条件下即行即改,灵活简便。而且由最高人民法院作出司法解释历来为指导我国司法实践运用之主要形式,可以有效弥补立法之不足与修法间存在阶段性无法可依的现实困境。缺点是效力低于全国人大及其常委会之正式立法,只是弥补立法制定上的不足适应司法实践的无奈之举,历来非多数传统大陆法系国家所提倡之正途,在理论上一定程度上也难免会遭到合法性质疑之嫌。四是在司法实践中通过最高人民法院以个案形式发布指导性案例作为参考依据。优点是灵活简便,高效快捷。缺点是指导案例不具立法性质,无法律效力,不能直接援引,只能作为其他案件之说理参考,权威性不足,而且频发指导案例,形式上也不严肃,且运用中只是事后之弥补,一定程度上滞后于社会实践之发展。

总体而言,笔者认为:立法的精神在于公平公正如何彰显。针对重婚行为,从打击力度与司法效果而言,以制定专门的《反重婚法》为佳,此也应是长远之最终取向、目的所在;而从目前实际运用角度来讲,我国现时立法层面规制则宜采综合模式。具体建议在广义立法层面分两步走:

1.现实层面先以如上第一、第三种思路综合互补为宜。即大处着眼于制定专门立法,小处着手于最高院在适用中及时作出司法解释。这样既能及时回应并解决现实法律适用中存在的问题,又可以积累经验,为专门立法摸索可行性路径,俟时机成熟即可制定专门的规制重婚行为立法。从实际效果上讲,通过司法层面制度设计将会大大缩减重婚行为发生空间,在目前国情下相对合理。

2.制定专门的《反重婚法》。着眼于建立一套系统完备的认定与防御体系,在制度设计上应从长远考虑,建议制定专门的《反重婚法》为宜。其理由:第一,重婚行为违反社会主义法治原则,对其规制的立法应是包含民事与刑事、实体法与程序法一体在内的综合性法律。法典化重构可以做到内容上汇民事刑事于一身,融实体与程序为一体,技术上也贯通了互联网技术与法律实践的共享机制,有效解决了现时法律规制散而不细的弊端。第二,良好的制度导向可以厘清行为人与政府、司法机关、社会组织、基层部门、受害人与善意第三人等各类主体在社会的定位与职责划分,通过专门立法疏导纠纷解决路径与方法,有利于推动反重婚行为的完善,保障法律适用与社会发展的协同性。第三,有效弥补了目前《民法典》等基本法律操作层面不强的弊病,保障其在法治框架下的高效运行。第四,在司法实践中,重婚案件虽然司法适用率低,但适用少并不等于其破坏性小,重婚行为轻则影响婚姻家庭关系的稳定;重则引发大量刑事和治安案件,对法律规则的破坏隐藏于无形之中,反而对社会秩序的破坏更具危险性。近年来屡屡曝光的相关案例社会影响都很大,对规则的破坏性很强。而且一旦法律制度的约束不到位,往往还会衍生出其他新的案件发生,引发其他严重的社会性问题。如本文作为样本分析的前两起典型案例,重婚中蕴含了数额巨大的诈骗型财产犯罪。另如中国华融资产管理股份有限公司原书记、董事长赖某受贿、贪污、重婚一案,虽然赖某被并罚处以死刑,但相较受贿罪处以死刑,贪污罪处以有期徒刑11年,重婚罪的有期徒刑1年则更多的被掩盖在贪污受贿罪的关注度下而显得被漠视,处罚力度上也是隔靴搔痒,与其社会危害与影响性不相称。另据全国妇联在2008年3月公布的一项数据调查显示,四川省都江堰市向妇联反映婚姻家庭的问题中,因第三者插足导致婚姻危机占56%;广东江门市仅在上世纪90年代中期的两年间就因包二奶、养情妇引起的情杀、仇杀案件共死8人、重伤1人;广东省查处的贪官中包情妇的达到95%以上。宝安一信用社主任邓某大肆贪污公款,包养情妇5位,仅其中一位,800天花了1840万元,平均每天23万元,每小时达1000元。社会影响非常恶劣。[7]而制定专门《反重婚法》,无疑在制度上是一种威慑。

(二)我国重婚行为法典化重构的体例

关于《反重婚法》应予规制的内容,笔者认为主要应涵盖:第一,立法目的与依据,应体现出在法治轨道上推进国家对婚姻家庭关系的治理目的,如“为构建和谐稳定的家庭关系,制裁打击违背一夫一妻制的我国婚姻制度基本原则的行为,依据宪法,制定本法。”第二,整体结构与内容。包括:第一章,通则。就重婚概念、基本原则(国家扶持、登记的网络化管理与信息共享规则、网上查询系统的开通与保障、查询信息范围、民政系统内纵向平台之构建,横向与同级户籍、公安等相关部门间的信息共享、配合协调机制)等内容作出规定,本章内容是我国婚姻家庭理念和价值的高度概括与浓缩,属于基础性和普适性的核心条款。第二章,构成与效力认定。主要规定重婚行为内涵认定与外延、构成范围等规范。第三章,民事、行政、刑事制裁措施,重婚行为刑民间在实体与诉讼方面的协调、衔接与处理机制。第四章,重婚行为预防、监督与救济机制(建议其中应明确受害方、任何第三人或当地相关组织、部门、群团均可以进行举报揭发,形成综合效力)。第五章,所生子女权益保护之规定,财产之分割、处分与安置规定;对善意第三人之财产与精神性补偿、对受害人之赔偿措施,对社会应负的侵权责任等相关问题。第六章,涉外重婚行为(跨境、跨国婚姻)的协调处理原则规范。第七章,法律责任规范。第八章,附则及技术性规范,如本法的施行日期、关于本法的说明、注意规定等。

结语

当前我国相关立法对重婚行为的规制还存在结果的妥当性和实效不足的痼疾,在操作层面还有需要细化设计之必要和空间。做好立法规制的制度化架构是解决其现实中多发性与低适用性矛盾的关键环节。针对重婚行为的特殊性,通过制定专门的《反重婚法》实现立法上的精细化和可操性,如此方可在立法层面上有效根除当前重婚行为在现实生活中的生存土壤,达到处理结果上的妥当性和实效性双重目标。