更迭与传承:鄂伦春族生计变迁的历时性考察*

庞婧雅 樊志民

鄂伦春族是东北地区传统的渔猎民族,人口规模较小且处于边缘地区,世代以狩猎采集为业。对于该族的相关研究主要依托于民族学和人类学,集中在社会文化、宗教民俗和语言保护等方面①,成果颇丰。不同学者在各自的学科框架内,对鄂伦春族进行了深入地探讨,并形成了种类齐全的档案、民族志及调查报告等材料。然而已有成果对于鄂伦春族生计仅有零散提及,尚未形成专门性研究。本文得益于前辈学者详尽、系统的资料整理,基于农业历史的视角,对该族总体生计结构的演变进行历时性考察。意在厘清鄂伦春族生计方式的变迁历程,直观、立体地展现该民族经济社会的历史发展脉络。

一、清以前鄂伦春族的生计结构——渔采狩猎

鄂伦春族早期的生计结构以狩猎为主,采集、捕鱼为辅,出现了以“乌力楞”为单位的狩猎组织,家庭手工业得以孕育,并且开始驯养鹿类。

鄂伦春人生活的区域为“黑龙江以北,精奇里江源以南,皆其射猎之地,其众夹精奇里江以居”[1](卷二,P151), 该地具有独特而丰裕的自然禀赋,自古以来均为得天独厚的采集、狩猎场所。鄂伦春人世代聚居于此,但溯其根源,学界尚未达成共识。可以肯定的是,鄂伦春族先祖与中古时期黑龙江流域的肃慎、室韦和女真等民族②有着千丝万缕的联系。由于年代过于久远,且没有充足的文献及考古发掘材料支撑,仅凭史籍中的寥寥几笔就判定鄂伦春族族源(下文将详述),其可信度有待于考证。多位学者倾向认为,该族族源最早可追溯至南北朝时期的钵室韦一族③,因其分布区域、居住方式及生产生活等多方面要素均与鄂伦春族极为相似[2](P109-110)。钵室韦部落主要位于黑龙江以北、外兴安岭南麓,“依胡布山而住”[3](卷八四,P1883)、“用桦皮盖屋”[3](卷八四,P1883),维持着原始的渔猎生活,其生活方式与北室韦相近,“饶章鹿,射猎为务,食肉衣皮。凿冰,没水中而网射鱼鳖。地多积雪,惧陷坑阱,骑木而行,俗皆捕貂为业,冠以狐貉,衣以鱼皮”[3](卷八四,P1883)。史籍中的相关记载确实表明钵室韦、北室韦等部落已经开始使用简单的射猎和捕鱼器具,同时驯养鹿类,与后来鄂伦春族的生活方式所差无几,二者的生活区域也十分吻合。

唐代以后,在黑龙江流域活动的族群维持着极其原始的渔猎经济,直至辽、金统治时期,他们的生计方式并无改变。元代的鄂伦春族被中原人称之为“林木中百姓”④,其聚居地区“土地旷阔,人民散居……无市井城郭,逐水草为居,以射猎为业”[4](卷五九,P1400),政府实行“随俗而治”,“各仍旧俗”的羁縻政策,保留族内本有的生产生活方式不予干预。到了明代,该地的采猎经济依旧盛行,其中生活的渔猎民族被视为“北山野人”部落⑤,明王朝在此设立卫所制度进行日常的统治管理[2](P110),但仍遵循该族原有的生计不多加干涉。

鄂伦春族族居地气候条件良好,动、植物资源充裕,供给量大且来源广泛。可以捕获的猎物种类繁多,狍子、獐子、马鹿和野猪均是猎民们的主要目标[5](P2)。采集业虽为附属经济部门,却也起着至关重要的作用。大小兴安岭中蕴藏着丰富的草本及木本植物可供采摘,包含黄芪、知母和五味子等名贵的药材,野葱、柳蒿和野韭菜等野菜,杜柿、稠李子和雅疙瘩等野果[5](P2),以及其他根块茎植物。此外,鄂伦春人充分利用黑龙江、松花江流域丰富的鱼类资源,如大马哈鱼、鳇鲤等,作为补充食物来源的重要供给。各类丰富的捕鱼器也应运而生,如鱼叉、鱼钩等[6](P332)。

狩猎经济为鄂伦春族的主要经济部门,在内部形成了以“乌力楞”为单位的狩猎组织。乌力楞的字面意思是“子孙们”,代指家庭公社,一个乌力楞可以视作一个生产和消费单位[7](P53)。狩猎活动得以长期维系,同样离不开驯鹿的饲养。黑龙江北岸、外兴安岭南麓地区的气候条件良好,适宜苔藓生长。而鹿类正以苔藓为食,所以他们普遍豢养驯鹿。族名中的“鄂伦”二字正是指代鹿类中的一种——四不像[8]。据记载,鹿类在林区的灵活程度是其他动物所无法匹敌的,且性情温顺,便于骑乘、驮载[9](P44),它的出现为狩猎生产提供了重要的动力,对该族社会经济的发展起到了一定的促进作用。清以前,鄂伦春族的手工业处于萌芽期,且一直囿于原始的家庭手工业,不仅规模较小,还尚未形成独立的生产部门。彼时,手工业制造均在狩猎、渔采的间隙进行,并无专门的从业者。

二、清代鄂伦春族狩猎经济的变化——狩猎工具改进、商品化发轫

十七世纪中叶,鄂伦春族南迁至松花江流域,狩猎工具得到改进,狩猎动力发生变化,并出现猎业商品化的趋势。此时,狩猎在鄂伦春族的生计结构中占据主导地位,采集、捕鱼和家庭手工业作为补充生计方式。

崇德年间,“俄罗斯人窃据,筑城居之,以侵掠索伦、达呼尔诸部”[10](卷五七,P1964),沙俄入侵我国东北边境,迫使鄂伦春人由黑龙江以北迁至松花江流域的兴安岭地区。地理位置的转移导致狩猎的动力发生变化。由于驯鹿的地理分布仅限于生长苔藓的地区,而黑龙江以南的兴安岭一带不具备苔藓的成长条件,驯鹿鲜少再被族人饲养。马匹受到驯化并服务于鄂伦春人的日常生活,逐渐成为人们在狩猎行动里的忠实伴侣。此外,猎犬也可以寻找野兽并跟踪追击[11]。

在原始的捕猎活动中,族人主要利用的狩猎工具是弓箭和扎枪⑥。十七世纪中叶,鄂伦春人与外界的联系愈发密切,铁器、火枪等器具也借此契机传入,取代弓箭成为了主要的捕猎工具。铁器的传入令狩猎器具的性能实现了质的飞跃,人们摒弃了原始的石斧、石凿等工具,用铁制箭头替换了石箭头和骨箭头,扎枪的枪头也改为了金属枪头。捕猎效率极大提高,狩猎技术也得以改进,鄂伦春族的狩猎生产迈入了稳步发展的繁荣阶段。

在十七至十九世纪的二百余年中,代表血缘关系的“乌力楞”逐渐解体,转变为地域性公社,个体家庭逐渐成为鄂伦春社会的基本经济单位[12](P61)。此时,他们不仅从事渔猎采集,同时从事家庭手工业,家庭分工呈现出“男猎女织”的景象[13](P229)。男性主要负责木制品、骨制品等原料较为坚硬的手工制品,以渔猎工具为主,例如桦树皮船。女性多用皮革、桦皮和动物皮毛制成纺织品,作为衣物、被服等物品来抵御严寒。猎物和采集物不但具有果腹的用途,还可以加工为兽皮、桦皮制品、骨制品和毛织品,种类层出不穷。在狩猎以外的时间中,族人在家里进行一些生产器具的手工制作,如刀柄、枪架、斧把、鱼钩和鹿哨等等[14]。

在此时期,商品交易以前所未有的规模进入到鄂伦春人的社会生活之中,他们的自然经济受到了极大冲击,自给自足的经济被打破,开始出现猎业经济商品化的趋势。不仅形成了名为“谙达”的贸易形式来进行物物交换,官府还颁布了贡貂制度,颇有由有限生计供给无限欲望之嫌。猎业经济商品化之前,若猎取到一只鹿,除了食肉制衣外别无他用。随着商品化的发轫,鹿类的利用不仅限于食肉衣皮,身上的各个部位都开发了药用或商业价值,例如鹿茸、鹿胎、鹿鞭和鹿尾是高级补品,鹿肉也可晒成肉干售卖[12](P73)。这种商品化趋势也在影响着其他生计,不但猎物进一步商品化,手工业产品同样开始流入市场,作为货物进行售卖。手工业不再拘泥于自给自足的运行模式,逐步转变为自产外销,该时段为独立手工业部门的发展阶段。

三、晚清民国时期鄂伦春族的生计变迁——农耕的介入

晚清民国时期,“弃猎从农”政策虽以失败落幕,却是鄂伦春族农业化进程的初步探索,为该族农业生产的发端。

十九世纪末,部分汉人迁入鄂伦春族聚居地,加上周边民族的带动,一部分鄂伦春族族民开始自发地耕种土地,在瑷珲、逊克、嫩江和西布特哈等荒地进行大量开垦。“库玛尔路岭北镶白旗二佐鄂伦春族有73户,其中定居耕种的就有30余户,开成熟田300余垧;该路正白旗头佐有鄂伦春族24户,定居耕种的有七八户,开成熟田40余垧;该路镶黄旗头佐有鄂伦春族46户,17户定居耕种,开成熟田80余垧”[15](P35),可见在库玛尔路的鄂伦春族中,农业已得到普及。

此后不久,鄂伦春族再次遭受沙皇俄国的侵略。官府出于保护兴安岭辖地的目的,欲与内地采取相同模式的管理措施,意在加强社会融合,实现集中管治。由此官府提出收抚鄂伦春族,令其“弃猎归农”。然而该政策在实施过程中表现出较为激进的特征。鄂伦春族人民接触农业时间尚短,掌握的农耕技术不够成熟。一般而言,耕作技术的提升需要经历漫长的过程,单靠此种生计无法在短时间内实现粮食自给自足。该地区的自然条件更利于狩猎,族人无法完全舍弃自古赖以为生的采猎经济,全身心投入农业生产,因此农业收效甚微。不分畛域、不设身处地实行一刀切的“弃猎归农”政策,导致族人产生了抵触情绪,“一闻建房开垦,几如害其性命,摇首掩耳,促急奔去”⑦,甚至“将房门用木倒顶,全家入山行围”⑦。以至于这一政策进展不大,最终以失败告终。很多鄂伦春族百姓在政策松懈后再次回归了传统的狩猎生活。虽然政策的推行没有成功,但它实为鄂伦春族一次由猎向农转型的尝试,为日后鄂伦春族的农业发展起到了一定程度的促进作用。

民国时期社会局势动荡不安,战乱频仍,政府为加强边疆控制,维持社会正常、稳定地运行,提出“寓兵于农”。1915年在鄂伦春族士兵中颁布了“生计放垦地章程”,拨款建房、购买耕牛、种粮种籽,来建屯兴垦[16]。在档案材料中可以见诸记载:“民国五年四月一日,漠河设治员赵春芳电称收抚鄂民三十一户拟拨地占屯开垦,经巡按使核准。六月十日巡按使拨款大洋三千五百元为收抚鄂民三十一户占房之用。”[17](P77)在政府的有力帮扶下,鄂伦春族的经济得到了有效缓解,耕作农垦也在逐步恢复经营。然而好景不长,1931年九一八事变爆发,日本帝国侵占我国东北地区,他们对鄂伦春族采取打压的措施,要求族民维持原始的渔猎生活,不允许从事农业生产,不允许受到先进民族的教化[18]。“大多数已实现定居的鄂伦春人又被迫重返山林,社会生活状况也急剧恶化,人口锐减,整个民族濒于灭绝的边缘”[19]。鄂伦春族的经济发展受到了种种限制,农业化进程再次停滞,生产力长期处于较低水平。

四、新中国成立以来鄂伦春族的复合生计结构——农林牧副

新中国成立以来,兴安岭地区生态环境的退化日趋严重。通过党中央积极的政策引导,鄂伦春族形成了以农、林、牧、副等经济方式协同发展的复合型生计结构。

自新中国诞生以降,党和政府高度重视人口较少民族的生存问题。此时的鄂伦春族仍生活在山林之中,居无定所,维持着最为原始的生计。一方面,由于兴安岭地区自然环境恶化、人口增长过快等因素,导致动植物资源从丰裕变为匮乏,可以猎捕的动物数量下降,打猎难度增大,再难出现“獐狍野鹿打也打不尽”的景象。另一方面,党和政府顾及该族人民艰苦的生活条件,强力推行农业政策,发出了下山定居的号召。1953年伊始,鄂伦春族人民积极响应国家号召,分批次下山定居,即使是最晚定居的托河地区鄂伦春人,也于1957年全部从山上转移至村镇[20]。同时大力发展农业,结束了长达数世纪“林木中百姓”的生活,从根本上改变了居住及生活方式。建房屋、兴农垦,该族经济、教育、医疗等各方面的发展都受到了大力扶持。

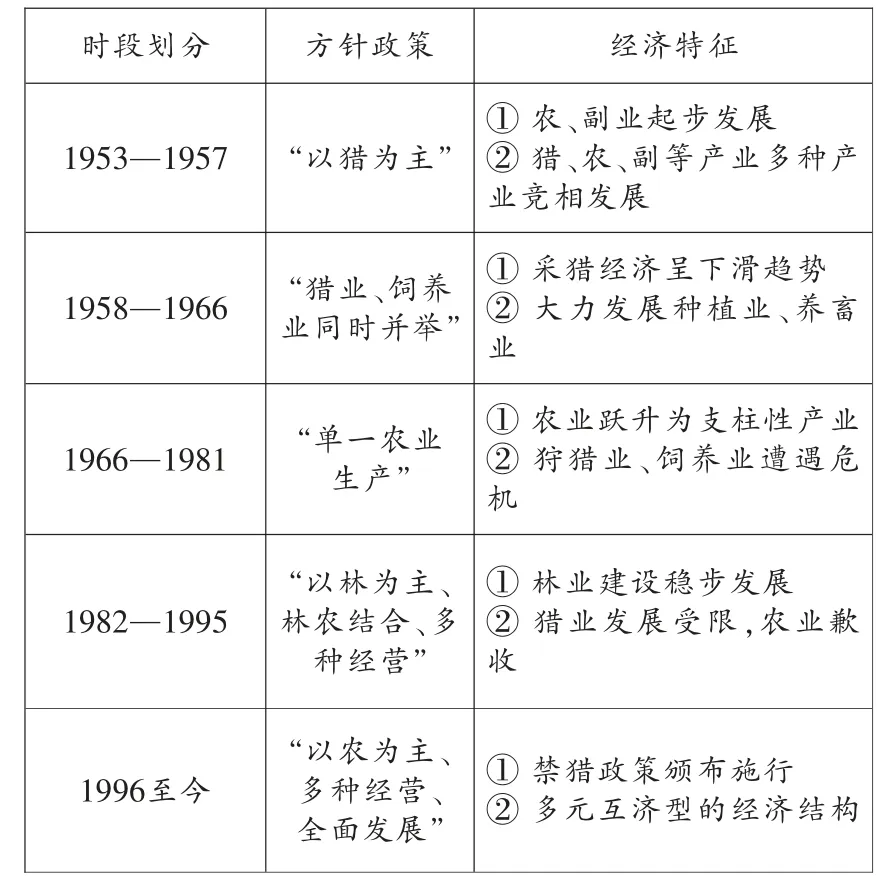

表1 1953年以来鄂伦春族民族经济的政策与特征

从1953年开始,各级干部为鄂伦春人做了诸多物质准备和心理疏导工作,协助族民下山定居,农、副业同时起步发展。鄂伦春人在定居后建立起了农业互助组,并在他族农业人才的指导与帮助下,引入先进的农业设施,提高了农耕的效率与质量。与此同时,猎业尚未脱离鄂伦春人的生产生活,猎业互助组也存在于多个村社之中。互助组的成立使鄂伦春族的经济实现了有效增长。1958年至1966年,猎业式微,农牧业得到发展。一方面由于狍子、犴等野生动物数量的大幅度减少,以及大兴安岭林场开始筹建城镇,人口增加,曾经捕猎的场所被侵占,捕猎范围大大缩减。另一方面,从1957年开始,国家开始着手保护稀有动物,禁止猎捕鹿类,并有计划地猎犴等。狩猎业受到管制,陷入了困境。鹿类曾经是鄂伦春族猎民们的主要猎捕对象,禁止捕鹿后猎民们一度陷入“无兽可打”的境地。虽然禁止私自猎鹿,但此时该族的养鹿业兴起,各个生产队都建立了一定规模的养鹿场,是一次重大的经济生产革新,成为当时重要的经济来源。而且还在族民间挑选最为精干的猎手,建立专业捕鹿组来捕捉活鹿。为了摆脱单一的不稳定的采猎经济,改变经济生活中的被动局面,减少鄂伦春族生产生活中的不稳定性因素,党和政府为之规划制定了适宜的方针政策。开始推行“猎业、饲养业同时并举”的复合型经济结构,并且帮助鄂伦春人创造便利条件,拓展新的业务。与此同时,鄂伦春人开始注重粮食和饲料的种植,并积极发展工业生产,以猪、牛、鸡等家禽、家畜为主的饲养业经营也开始步入正轨。若遇农业收成不景气的年份,采集、渔业、手工业和驮脚⑧等副业收入不菲,同样可以维持鄂伦春族经济社会的稳步运转。

1966至1981年为单一的农业生产阶段,农业跃升为支柱性产业。由于大量人口的迁入,鄂伦春族聚居地的土地开垦面积逐年攀升。在此期间,引进了拖拉机、机引播种机、联合收割机,以及铧犁、重耙和轻耙等机器。农业机械化的初步实现,推动了鄂伦春族的农业生产。在特殊时期,鄂伦春族的农业发展虽然经历了短时停滞,但耕地面积和粮食产量均维持在一定水平,鄂伦春族生产的粮食不仅可以自给自足,还足够向国家转卖余粮,粮食产量与以往相比实现了数量上的突破。1982年至1995年,林业建设稳步发展。鄂伦春族遵循“以林为主、林农结合、多种经营”的方针,将经济发展的重点转向林业生产,该时期为“开发森林、木材资源最高的时期”[21]。林业成为主要培育扶持的产业,由林业衍生的木材加工业也应时而生,组织建立起美术厂、单板厂和林产公司,形成了多项产业齐头并进的经济发展模式。

五、1996年以来鄂伦春族的多元互济型生计结构

随着1996年禁猎政策的颁布与推行,狩猎经济退出了鄂伦春人的生产生活,自此他们采取多种方式维持生计,形成了以农、林、牧、副为主体的多元互济型生计结构。

1996年,兴安岭地区环境破坏严重,动植物资源告竭。鄂伦春自治旗接到上级指示,宣布在全旗范围内采取禁猎措施, 实行“禁猎转产”的政策。在鄂伦春族历史中存在了数个世纪的支柱性经济方式——狩猎经济,从民族社会生活中彻底消失,农业成为该族最主要的经济来源。鄂伦春族首先由林业向农业转产,遵循“以农为主、多种经营、全面发展”的生产方针。尔后转变为以农牧业生产为主,结合畜牧业、林业和手工业等多种经营的经济类型。与此同时,外出务工、教育业也成为鄂伦春人的选择,鄂伦春族发展进入了新的历史时期。

纵观鄂伦春族生计的演变历程,可以窥见一些规律与问题。以狩猎渔采为主的攫取型经济和以农业为主的生产型经济,在鄂伦春族生计结构中占比的变化呈现出规律性态势:攫取型经济起源时间早,持续时间长,伴随着鄂伦春族生活中的绝大多数岁月,但步入现代社会后逐渐消逝;生产型经济出现时间晚,属于非主动选择的生计方式,在经济结构中所占的比重却持续攀升。在攫取型和生产型经济方式共存的年份中,攫取型经济逐渐转衰,占比降低;生产型经济占比增高,直至将攫取型经济取而代之。

鄂伦春人的生产生活区域纬度偏高,自然环境更加适宜狩猎渔采,早期农业产生的动力不足,使鄂伦春族原始的渔猎生计得以长期保留,成为世界上为数不多的维持原始社会形态的渔猎民族。然而新中国成立以来,国家各项管理体制全面介入。鉴于当地自然资源的大规模开发,以及各地人口的迁入,鄂伦春人的传统生存环境发生了急剧而重大的改变[22](P282)。在自然环境、社会环境与生活环境转变下的生计结构转型过程中,以狩猎采集为生的族人势必会面临一定的困境,例如心理及生理节奏的阶段性适应。张雨男认为,猎民心理及生理上所体现的不适应性来源于“以资源快速消耗、与猎物生长周期同步、群体活动中穿插个体活动的传统日常生活节奏”,过渡至“以剩余不断积累、与农作物生长周期同步、以家庭为运转单位的农耕节奏”[23]。农业劳作非常辛苦,且需要谨遵农时,投入大量的人力进行关怀照料。族人对于农耕文化的接纳与认同是缓慢培育起来的,农业知识的学习与精进不能急于求成,农耕技术的引入与本土化同样需要时间,这对于“食物资源及金钱财物消耗节奏较快”[23]的鄂伦春人来说实属不易。但与以往鄂伦春人从不储藏粮食、物品,只携带极少行李游走于森林中不同,下山定居后温饱和收入来源变得稳定,还可以积攒一定的粮食和钱财积蓄。农业使鄂伦春族的生活水平得到提高,它对于鄂伦春人来说无疑是更好的,更符合现代化潮流的选择。

采猎经济在鄂伦春族的历史沿革中传承发展,对于先民的生存繁衍起到了决定性作用。它是鄂伦春人千百年来生活经验的累积,已经形成了具有生存性智慧的宇宙观和价值观[24]。发展农业的出发点虽是为了鄂伦春人拥有更好的栖居环境,但它对于民众的生理和心理上来说都是极大的考验。习惯了常年游猎于山林中的族人难以忍受“春种、夏长、秋收、冬藏”的漫长等待,男性强大的捕猎能力无法得到施展,以酗酒、打牌、赌博等方式虚度时光,缓解内心的压抑和苦闷,甚至还有偷偷返回林间的情况出现。根据统计,1953年鄂伦春族的人口数量仅有2251人,处于“人口再生产危机”阶段[25],族人心理及生理上的适应与接纳历经了几代人的努力。在党和政府的大力干预下,这种情况慢慢得到缓解,1982年鄂伦春族人口回升至4132人[25],农业发展也逐渐步入正轨,由此跟上了祖国现代化建设的步伐。

六、余论

通过对鄂伦春族的生计变迁进行历时性考察,不同时段内生计的标志性特征及转变过程得以呈现。从单一的采猎经济发展至农、林、牧、副等多种经济协调发展,还加入了驮脚业、工商业甚至外出务工等生计,实现了经济发展的方式及内涵多元化。不同生计之间互为补充,保障了鄂伦春人民的生产生活,民族基层社会得以有序运行,为其民族的现代化发展提供了有力保障。

狩猎、采集等攫取型生计,通常被视为落后的经济方式,但它曾长久存在于人类社会的历史之中,必有其可以提倡和推崇的缘由。对于鄂伦春人来说,已经形成了与采猎经济相关的,本族独有的、智慧的生存理念与经验。若着眼于生态文明建设的视域,禁猎政策有利于动植物等自然资源的可持续发展。然而狩猎作为一种民族特色文化,是千百年来形成的智慧结晶,不应埋没于时代前进的洪流之中。攫取型经济至生产型经济的转变已势不可当,但在保护民族文化的语境之中,理应思考鄂伦春族文化应如何传承。它作为一个文化战略问题[26],事关民族特色文化的生存与培育,为少数民族发展工作的范畴之一。找到相应的解决发展政策,使鄂伦春族的民族色彩不被抹去、同化,是一个亟待解决的问题。对于鄂伦春族狩猎文化的保护与传承,为研究鄂伦春族社会进一步讨论与阐析的方向。

注释:

①社会文化方面,参见何群:《环境、文化与人口较少民族的发展——以鄂伦春族为例》,载《中国民族》2009年第4期;张雨男:《走出发展的“困境”——人类学话语中的鄂伦春社会与文化》,载《原生态民族文化学刊》2019年第6期;唐戈,陈伯霖:《达斡尔、鄂温克、鄂伦春族文化保护漫谈》,载《民族文学研究》2006年第1期。宗教民俗方面,参见赵复兴:《鄂伦春族原始宗教研究》,载《内蒙古社会科学》(文史哲版)1990年第3期;杨金戈:《鄂伦春族神话与萨满祭礼》,载《黑龙江民族丛刊》2019年第2期。语言保护方面,参见刘晓春,关小云:《鄂伦春族语言文化现状与保护对策》,载《黑龙江民族丛刊》2019年第3期;许晋:《内蒙古鄂伦春族语言生态的变迁与传承策略》,载《黑龙江民族丛刊》2019年第1期。

②参见韩有峰:《鄂伦春族历史、文化与发展》,哈尔滨:哈尔滨出版社,2003年,第1页。“有活动于西部的东胡、鲜卑、室韦、契丹、蒙古等;有活动于中部的濊貊、索离、夫余等;有活动于东部的肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨、女真等”。

③关于鄂伦春族族源的探析,国内学者主要持钵室韦和肃慎两种观点。参见冯君实:《鄂伦春族探源》,载《吉林师大学报(人文社科版)》1979年第2期;乌力吉图:《鄂伦春族源考略》,载《内蒙古社会科学》1984年第5期;王延,方征:《鄂伦春族族源的文献探析》,《黑龙江民族丛刊》2011年第2期。

④“林木中百姓”一词来源于“鄂伦春实亦索伦之别部,其族皆散处内兴安岭山中,以捕猎为业,元时称为林木中百姓,国初谓树中人,又谓为使鹿部”。参见徐世昌撰:《东三省政略》卷1,台北:文海出版社,1965年,第1481页。

⑤“北山野人”一词来源于“一种曰北山野人,乘鹿出入”。参见(明)李贤等撰:《大明一统志》,卷89,台湾:台联国风出版社,1977年,第5485页。

⑥参见《鄂伦春族简史》第30页,扎枪与弓箭配合使用,远距离捕猎时使用弓箭,近距离捕猎时通常使用扎枪,除此之外也可以起到抵抗野兽反扑的防御作用。

⑦参见黑龙江省档案馆馆藏档案史料《库玛尔路鄂伦春协领徐希廉:督催各佐,勉励鄂民作速兴垦建房化俗通风论》,民国七年三月十五日。转引自《鄂伦春族40年(1953-1993年)》,北京:中央民族大学出版社,1994年,第36页。

⑧驮脚,即在不方便车辆交通的地区,利用牲口运输货物,为该时期发展的一项新兴职业。