晚清民国花生在黄河三角洲的引种传播*

李博文 王凤翔

花生是我国重要的经济作物,它的引进与推广,对我国传统的种植结构和耕作制度产生了重大影响。当今学者对花生在山东地区的引进、传播与影响的研究成果颇丰①,而以黄河三角洲微观区域为视角的成果尚不多见。本文试对花生在黄河三角洲的种植历史、特点及原因做一探讨。

一、黄河三角洲花生的种植历史

花生,原名落花生,又名长生果、地果、番豆、地豆、泥豆等,是我国重要的经济作物。山东地区种植花生具体始于何时,目前学术界仍有争议,至少有两种不同的意见:一种认为始于17世纪后半叶,王宝卿在《明清以来山东种植结构变迁及其影响研究》中持这种观点,他认为康熙十二年(1673)山东地区已开始种植花生[1](P58);另一种则认为始于18世纪末,毛兴义在《山东花生栽培历史及大花生传入考》中,论述了花生于嘉庆二年(1797)在山东地区开始种植[2](P317)。据始修于光绪十六年(1890)的《山东通志》载:“长生果,俗呼落花生,在昔第充果食,今则随地种植,为出口货之大宗。”[3](P4672)因此,花生在清朝后期在山东普遍种植是毋庸置疑的。

然而,就黄河三角洲这一微观区域而言,花生传入该区则始于晚清,编纂于咸丰九年(1859)的《武定府志》中有“落花生”[4](P61)的记载,并有“按:以上物产名色俱见各州县志,因博考群书,取其品类;分疏如右,其有专美之物,即注明出某州邑于下,以著厥土所宜”[4](P63)的描述。据此可知,在咸丰时武定府所辖的州县(乐陵、无棣、沾化、商河、惠民、阳信、蒲台、利津、青城、滨州)之内,花生均应有种植。但是,编纂于咸丰十一年(1861)的《滨州志》、宣统元年(1909)的《滨州乡土志》等史料中并没有关于花生的记载,而武定府所辖的惠民、沾化、阳信、利津等州县在清末的史料中同样没有花生的记载。至民初,花生则已被普遍载于当地史册。

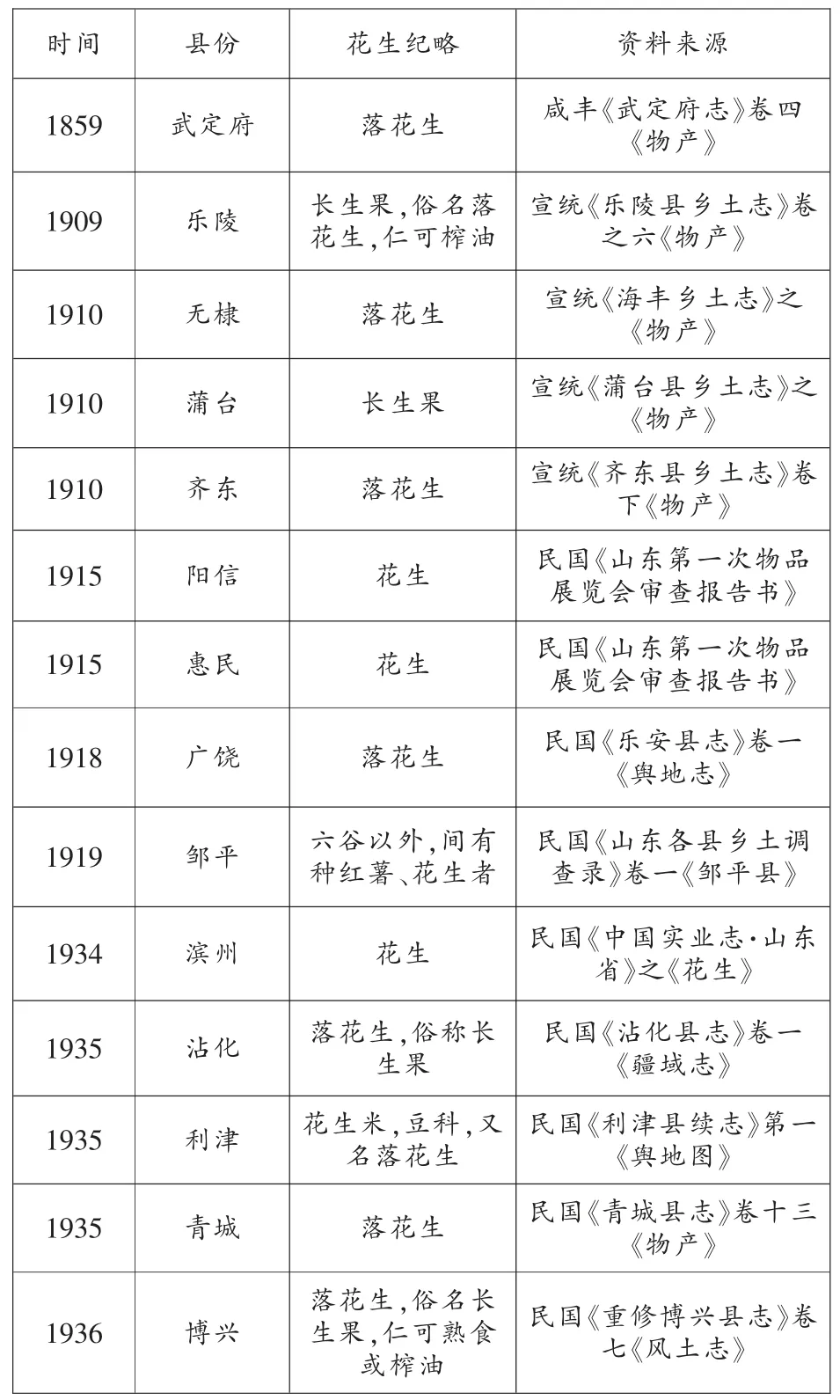

通过表1可以清晰地看出,清末民初,花生在黄河三角洲地区已普遍种植。为更深入地了解花生在该区的传播历史,以位于黄河三角洲腹地的惠民县为例,来初步探讨花生在该县域的传播情况。花生出现在惠民县最明确的史料是民国四年(1915)的《山东第一次物品展览会审查报告书》,其中有“花生”的记载,民国八年(1919)的《山东各县乡土调查录》中亦仅有“花生”二字的记录;而民国二十三年(1934)的《续修惠民县志》,关于花生的描述最为详细:“落花生,俗名长生果,亦种沙地,邑境凡经黄河决口,当正溜一带均成沙田,丰腴变为瘠土,民受困顿,近数十年,自和平(即杨集)一带,兴种花生,为出产大宗,民生因之渐俗。春季播种,蔓生复叶,开黄花,花下生针,插入土中结果实,秋后刈其蔓,出其果实,脱其壳为米,出售颇易,并可榨油,供烹炒食物用,油渣可作饲料与肥料,亦供人食用。”[5](P19)不仅明确指出了花生的生长习性,而且阐述了花生的种植地点、功能用途。但是,由于“近数十年”是一个虚数,关于花生传入该县的具体时间比较模糊。而在光绪三十二年(1906)的《惠民县乡土志》中并没有关于花生的记载,1997版《惠民县志》中有“花生,俗名长生果,清末,境内沙地始有种植”[6](P160)的描述,从花生传入到入志,一般要经过较长时间,按民国修志的时间(1934)来推算,并综合以上资料可以得出结论:花生约在宣统年间引入境内种植。

表1 花生在黄河三角洲地区各地方志出现的时间一览表

花生在黄河三角洲地区的传播路径,与花生传入山东一样,亦是多方位传入的。其传播的大体趋势是以大运河与胶济铁路为中心沿交通要道分别向黄河三角洲地区传播。清朝时期花生的种植区域主要集中于运河沿岸、山东半岛以及胶济铁路沿线附近。便利的交通是促进农作物传播的重要条件,大运河自古便是山东西部最重要的交通要道,王宝卿提出“花生由大运河商船带入山东,这是早期花生传入山东的一条重要路径,运河周边州县试种成功后,逐渐向东部地区发展”[1](P58)。而海运发达的半岛地区,在同光年间试种大花生成功后,大花生沿胶济铁路这条交通要道逐渐向山东西部传播。因而,黄河三角洲地区花生的传播路径便形成了多方位的趋势,至清末民初时,花生在黄河三角洲地区得到了较为普遍的种植。

二、黄河三角洲花生的种植特点

(一)种植面积参差不齐

花生虽适应性强,“土带沙质,凡他种作物不易滋长者,花生均可繁育”[7](P188),但“若栽种于黏重湿多之地,则花梗入于土中,结荚不易”[7](P190),所以黄河三角洲各州县花生种植发展的速度参差不齐。邹平县虽在1919年以前便开始种植花生,但在1934年的《中国实业志·山东省》中没有关于邹平县花生的记载,成书于1936年的《民国铁路沿线经济调查报告》亦没有关于邹平县花生种植情况的记录;与花生种植历史相近的广饶县,种植情况则与之相反,据经济调查报告资料显示,广饶县花生种植面积达八千亩之广,并且是该县仅有的两种对外输出农产品之一。王保宁曾提出“在花生种植规模较大的县区,与这些县域存在较大沙质土壤有关”[8](P56)。在惠民县,花生的种植区是黄河决口造成的沙田地带;博兴亦是如此:“县境沙壤地,多有种者。”[9](P100)以上说明花生在黄河三角洲传播的速度与各州县存在沙质土壤的多寡密不可分,在沙质土地较多的州县,花生种植面积大,而沙质少的地区种植面积则相对较小。

(二)作物种类较为单一

花生品种类型多种多样,山东省花生资源也很丰富。据《中国花生品种资源目录》相关资料记载,其中收录了龙生型花生(小花生)、珍珠型花生、多粒型花生、普通型大花生四大类型百余个山东农家花生品种[10](P425)。但就黄河三角洲这一微观区域而言,花生种植种类远没有这么多。据现有资料可知,花生种类记载最多的是广饶与利津两县,《续修广饶县志》载:“花生,大小两种”[11](P110);《利津县续志》有“花生米,豆科,又名落花生。有大花生、小花生二种,大花生又分为丛生、散生二种”[12](P70)的描述,其余地方史志中仅仅列有其名,可见该区的花生种类有龙生型花生(小花生)、丛生普通型大花生与散生普通型大花生三种。

(三)管理技术相对落后

花生作为一种经济作物,其产量的高低不仅与自然环境息息相关,更与各种栽培管理技术密不可分。无论在耕种、施肥还是防灾等方面,当时还是相对落后的。在深耕改土方面,相关资料显示,耕地深翻50厘米以上,亩产可增加200公斤左右,但山东省内仅有1930年青岛沧口进行深耕实验的记录;在施肥方面,30年代的《中国实业志(山东省)》已提出“肥沙地则稍施堆肥,瘦地不妨多施”[7](P191),但农民受自身财力的限制,施肥者寥寥无几,有很多地多年不施肥。在病虫害防治方面,同样束手无策,《山东省志·农业志》中记载:“1930年山东花生受根结线虫病危害,损失惨重。”[10](P435)这些资料表明虽然花生在该区得到了种植,但受当时条件的限制,管理技术仍较为落后。

三、黄河三角洲花生推广的原因

花生作为优质的经济作物,它的功能用途,诸多典籍均有记载。《植物名实图考》中有“性与王瓜相反,不可同食”[13](P737)的记录;《本草从新》中有“辛甘而香,润肺补脾,炒用”[14](P268)的描述。《三农纪校释》中有“炒食可果,可榨油,油色黄浊,油饼肥田[15](P413)”的记载;《中国实业志(山东省)》中有“花生之用途,大别有二。洋种多作榨油之用,本种多作食用”[7](P189)的记录;《中国作物栽培史稿》载“其子实多油且富养分,仁可炒食,香脆可口,油则大部分供食用,小部分供给工业和医药的用途。油粕可充精饲料,亦可肥田,茎叶可制刍饲料,花生壳约占过秤时重量三分之一,可作燃料、沤制堆肥或充猪的粗饲料”[18](P354),说明人们对于花生的功能用途已有较深的理解。而黄河三角洲花生的引种推广,主要与榨油业的兴盛、农产品的商品化的发展以及黄河改道所造就的沙质土地息息相关。

(一)花生榨油业的兴盛

榨油业是我国传统手工业,清朝前期山东榨油业所需原料仅有蓖麻、菜籽、棉花籽、豆类数种,后随花生的传入榨油原料进一步丰富,光绪以后,豆油、花生油已取代了麻油、菜油的传统地位。《中国实业志(山东省)》载:“产花生之县,大都皆有油坊,以之榨制生油及生油饼。”[7](P197)《山东之花生业》载:“1917年花生油大量流入欧美市场,博世界之盛名,年输出量近一百万担,销路大增,花生种植业愈盛。”[16](P7)《重修博兴县志》载:“落花生,俗名长生果,仁可熟食或榨油。本县产芝麻、花生、黑黄豆以及棉花种、蓖麻子甚多,均可榨油。县中油房约三十余家,产量多寡不等,约可供本境人民日常所需。”[9](P101)《续修惠民县志》载:“炸馃子、点心多用花生、棉种和豆油,虽亦可食,而输出者极多,亦可为燃料,点灯照明;邑产黄黑红豆、芝麻、花生、棉子均为大宗。原料颇丰,故油坊极多。花生油坊十二处,工人六十人,每於冬季打花生油、香油,供食用,渣为肥料。”[5](P28)《阳信县志》亦载:“落花生,可以制油,县产芝麻、花生、黑豆、黄豆、红豆、棉花种、蓖麻子甚多,均可制油……多销本地,亦有运至乐陵出售者。”[17](P350)说明此时黄河三角洲诸县种植花生的目的之一,是榨制油料,用于自产自销,富余之县亦有外销的情况。

(二)花生商品化的发展

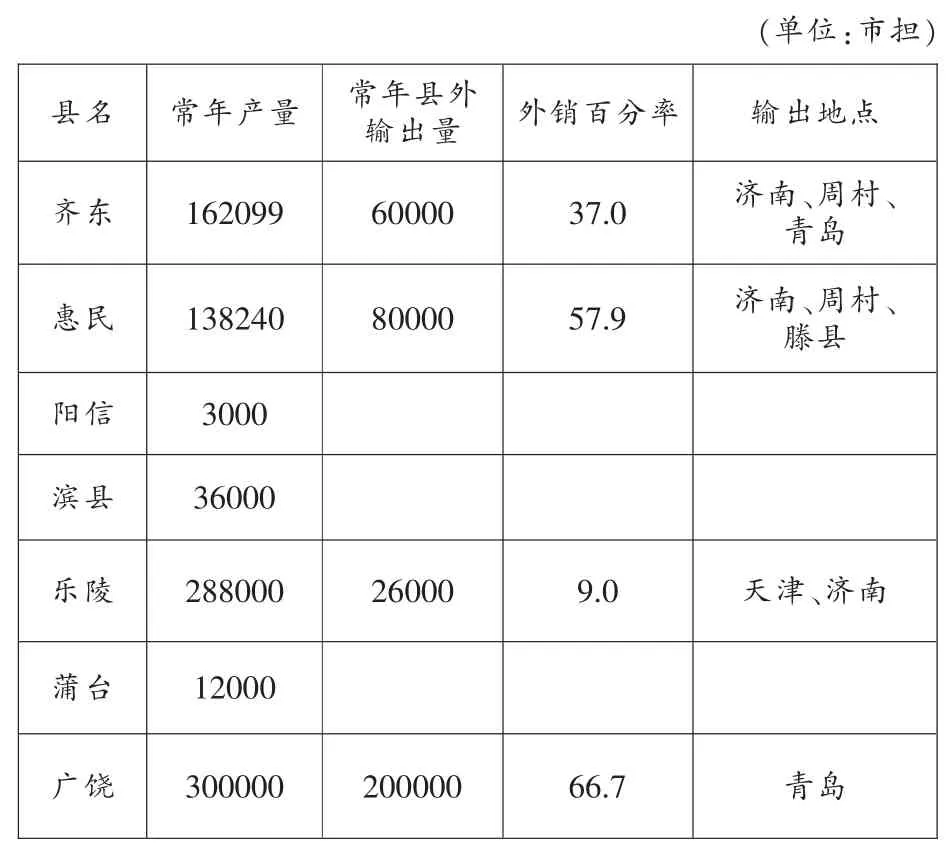

除加工销售外,农产品的商品化日趋严重也是黄河三角洲种植花生的重要原因。随着近代我国农产品卷入国际市场程度的加深,花生逐渐成为出口的大宗货物,由于其经济价值较高,较其他作物盈利甚大,故而各县争相播种。《中国实业志(山东省)》对1934年全省产花生的80个县,花生产销量进行了详细记录,但这“非全省外销之数,往往有输至邻县,制成生油,然后运往省外者”[7](P197),兹就黄河三角洲各县花生产销量摘录如表2。

通过表2可以清晰看出,黄河三角洲地区产花生的州县,花生大多有外销记录,有的外销所占比例甚至较高,其外销输出地主要有青岛、济南、周村、天津等地。《清续文献通考》载:“落花生出产莫多于山东,故油之输出亦以山东为最,每年约占全国总输出四分之一,以青岛为主要输出港,该港新式制油工厂亦多从事于此项油类之制造”[19](P735);《中国实业志(山东省)》亦有“山东最大之花生市场有四,以青岛为最要,济南次之,烟台更次之,最末为威海”[7](P203)的记录,黄河三角洲所产的花生大多沿黄河首先集散于济南,上书还载:“黄河在鲁省境内全线可以通航……沿河运输之货物,以各县出产不同而异,大概以花生米、麦子、面粉、黄豆、黑豆、小米、棉花……等项为最多”[7](P94),然后沿津浦线北运天津,或沿胶济线东运青岛,亦或在此转运他处;《齐东县乡土志》载:“落花生销行本境及运售他境者甚多。”说明花生种植成为黄河三角洲百姓赖以谋生的重要手段之一。

表2 1934年黄河三角洲各县花生产销表

(三)花生种植环境适宜

1855年黄河改道以后,时常决溢,水旱灾害频发,使黄河三角洲大片良田荒芜、土地沙化,对原有的农业生产造成了严重的影响,黄河泛滥所造就的沙化土地,却与花生的生长习性十分吻合。《刘贵阳说经残稿》有“沙地宜种落花生”[16](P6)的说法;《山东之落花生》一文也有“落花生宜种于粗松轻燥之地,不适于坚致黏性土壤”[16](P6)的描述。于是在黄河三角洲各州县的沙质土地上,大量种植花生。《续修惠民县志》载:“落花生,俗名长生果,亦种沙地,邑境凡经黄河决口,当正溜一带均成沙田,丰腴变为瘠土,民受困顿,近数十年,自和平(即杨集)一带,兴种花生,为出产大宗,民生因之渐俗。”[5](P19)《重修博兴县志》载:“城北数里外有窪,广阔南北十五里,东西约三十余里,黄河决口浊流灌入,率淤成平陆,性黏,色赤,颇宜稼穑。”[9](P101)说明花生的生长习性与黄河三角洲的沙质土壤环境十分适应,故而百姓在沙地上开始大量种植花生。

四、结语

花生在民国时期的黄河三角洲地区虽均有种植,但却因土壤、科技等条件限制,存在种植面积参差不齐、种类单一等问题,花生种植的原因主要与榨油业的兴盛、花生商品化的发展以及沙质种植环境密切相关。后因长期战乱、匪患骚扰以及自然灾害的影响,花生生产状况受到极大地破坏。直到新中国成立后,特别是改革开放以来,无论在花生选种、管理技术还是病虫害防治等诸多方面都得到飞速发展,并作为我国的大宗产品出口海内外。

注释:

①毛兴义《关于大花生传入山东之数说》,载《花生科技》1986年第3期;王在序等《山东花生栽培历史及其发展的探讨》,载《中国农史》1987年第4期;宋得俭《关于大花生传入山东的考证》,载《花生科技》1988年第3期;毛兴义《山东花生栽培历史及大花生传入考》,载《农业考古》1990年第2期;陈凤良等《清代花生在山东省的引种与发展》,载《中国农史》1994年第2期;王保宁《花生与番薯:民国年间山东低山丘陵区的耕作制度》,载《中国农史》2012年第3期。