民国时期四川省积谷制度近代化*

李丽杰 李秀茹

自古以来,我国以农立国,仓储制度成为历代统治者养民之善政。清朝时期,四川省仓储制度达到了古代仓储制度的顶峰,仓储制度完备,各厅、州、县遍设常平仓、监仓,市镇设立义仓,乡村设立社仓。常平仓、社仓、义仓各司其职,构成了封建社会完善的社会救济网络。然而,由于清朝末年封建制度腐败,传统仓储制度也走向衰落,而至民国时期四川战乱频仍,仓储制度失去了稳定的社会政治环境而最终崩溃。1935年,四川省政府开始恢复仓储制度,承袭古制,将传统保障仓储一律改名为积谷仓。鉴于学术界对近代四川省积谷仓的研究并不多见,本文试从近代积谷仓建设的背景、积谷制度的完善发展及其成效等角度,探究民国时期四川省积谷制度近代化。

一、南京国民政府对仓储制度的恢复

清末以还,仓政废弛,各地仓储,名存而实亡。1928年,南京国民政府对仓储的建设、管理出台了一系列政策。从机构上看,南京国民政府设立了内政部,负责管理全国积谷事宜。1928年,内政部颁行《义仓管理规则》,将各地旧有的常平仓、储备仓、社仓及其他各仓,一律改为义仓,用以备荒恤贫。因《义仓管理规则》仅限于管理、监督慈善团体所办的私仓,而仓储事关民食问题,关系异常重大,且各地仓储事业须加以整理恢复,内政部于1930年1月,将《义仓管理规则》修订为《各地方仓储管理规则》,并通令施行[1](P1)。按此项规则,地区各级的仓储制度完善起来,积谷仓分为“县仓、市仓、区仓、乡仓、镇仓、义仓六种,县乡镇各仓,为必设仓,市仓、区仓之设立,由民政厅就地方情形定之,各仓各就所在地之县市区乡镇设立之,义仓由私人捐办”[2](P23),其“立法要旨,侧重备荒恤贫,对于积谷数量,规定仅以每户积谷一石为最高额,仓谷之收集,概以地方公款为主,其无地方公款者,始得以派收捐募之方法行之。关于管理监督方面,由县市政府按年造具积谷总数清册,逐级呈送内政部核查”[1](P1)。仓谷之用途,县市仓谷之使用,为平粜与散放,其性质类似于古制常平仓;区乡镇仓谷之使用,则除平粜散放外,还可用于借贷,其性质则继承了古代社仓与义仓之功能[2](P23)。

1931年秋,我国东南地区发生大水灾,长江流域数省富庶之地,农村经济破产,因此更加需要发展仓储事业,以辅助农村经济生产。鉴于此,内政部将《各地方仓储管理规则》,改订为《各地方建仓积谷办法大纲》,于1936年11月公布[1](P1)。《各地方建仓积谷办法大纲》较此前积谷法规有很大不同。

关于积谷仓的作用,仓储除备荒恤贫外,兼促进农村经济之作用。在“总纲”中规定:“各地积谷仓除备荒恤贫外,必要时应运用于辅助农村生产事业之发展。”[1](P51)在“关于积谷部分”中规定了仓谷的使用为“贷谷、平粜、散放”三种,除此备荒恤贫功能外,“认为有辅助农村生产事业发展之必要时,得以存谷向金融机关抵押借款,办理农村贷款并须呈经省政府之核准转报内政部备案”[1](P53)。

关于积谷数量,与《各地方仓储管理规则》相比,积谷数量有所增加。“各仓积谷数量应比照县市区域内人口总数积足三个月食粮为最高额数”[1](P53)。此外,强调积谷不积款的原则。“募集之仓谷应以收取本色为原则,但有特殊情形时呈明该管省政府得谷款,并取所收之款仍应随时粜谷归仓呈报备查”[1](P52)。

关于建仓有明确规定,“各地方建仓积谷应本有谷有仓原则,对于建筑仓廒按照每年应积谷数量容积由县政府拟定分年建筑计划,呈请省政府核定分期建筑,并由省政府汇报内政部备案。各地仓廒应先尽旧有仓廒,或就公有寺庙,公有房屋改建,如旧有仓廒设备不良,应积极修葺完整”[1](P52)。关于仓廒的修葺费用“由县市政府指定的款开支呈请省政府核准列入地方预算,如无款所供指定或指定的款不敷开支时,得呈准省政府拨现存谷款或变卖积谷一部分充之,但以不超过现存积谷总额三分之一为限”[1](P52)。

1936年12月,内政部又颁行了《各省建仓积谷实施方案》,对建仓、积谷、查验、管理诸方面,有了更为严密而具体的规定。关于监督方面亦另订《全国建仓积谷查验实施办法》,于1937年4月公布,确立仓谷查验之法律基础。

二、四川省积谷制度的恢复与完善

民国时期,四川省积谷制度的发展大致经历了三个阶段,即恢复阶段、完善阶段及继续推进阶段。

(一)恢复阶段

1935年2月,四川省政府改组后,“对于仓储,始从事清理,力谋改进”[3](P1)。四川省政府先后就募集积谷办法、清理积谷办法、保管办法、使用积谷办法、查验积谷办法、培建仓廒办法及奖惩办法等,制定了明确法令。

第一,积谷募集办法。由于各县市地方收入,均属支绌,无法指定款项,购谷积储则采用募集方式,规定分期募集办法,并订立《各市县屯局筹设镇乡仓及分期募集谷石办法》七项。该办法规定:以全省户口为标准,比照一户积谷一石为定额,分三期办理,以一年为一期,第一期派募十分之四,第二、第三两期,各派募十分之三。预定自1935年起,至1937年止,为全部募足期限。因匪旱灾害接连发生,1935年全年未募集;直至1936年,乃开始征集,其征募办法,系照收租数目多寡,以累进法计算,凡收租不满二十石者,即免予摊募。多数县份,系照此规定办理,但少数例外,改行按粮派募,或将起征标准降低为收租五石至十石,即行征募[3](P1)。

第二,清理积谷办法及数量。各县市旧有积谷,因管理不善,侵占、挪用、霉烂而亏损一空。四川省府曾规定,由各县市政府派员分区逐个清查,负责经管积谷仓之仓首,应按期将任内经营管理的积谷及财产,按照旧管、新收、开除和实存四类记录于册,连同赈济谷款,全部移交各仓保管委员会接收保管。截至1939年,各县清理历年积谷共有403390石[3](P14-15)。

第三,积谷保管办法。“积谷募集完竣后,即须扫数归仓,统一保管”[3](P17)。四川省政府于1937年9月订立《四川省各县市区乡镇仓保管委员会组织规程》,“通令各县市政府遵照,分别组织各仓保管委员会,慎重保管,不得变价握存,及非法挪用,并应依照规定,推陈出新,逐年翻晒,以免积谷霉变折耗”[3](P18)。该组织规程在积谷仓的管理、监督方面作了详细规定。首先,仓首的选任,“第四条、县市仓保管委员会,由县长、市长,为主任委员,并于殷实士绅中,遴选五人为委员;第五条、区仓保管委员会,由区长为主任委员,并于殷实士绅中,遴选五人为委员;第六条、乡镇仓保管委员会,由乡镇长为主任委员,副乡镇长、名誉副乡镇长,得为当然委员,并于殷实士绅中,遴选二人至五人为委员”[3](P18-19)。 并规定县市 局 长、区长、乡镇长交卸时,应将经手管理的积谷及谷款,按照公务员交代条例,正式造册移交,并与新任官员共同签署名衔,呈报县市政府,或设治局备查[3](P20)。保管委员会的职权:“(1)仓谷之出纳,及推陈出新事项。(2)仓谷与谷款之管理,及使用事项。(3)仓廒之建筑及修葺事项。(4)其他有关仓储事项。”[3](P19)其次,在积谷管理方面规定:“保管委员会所经管之积谷或谷款,未经呈报核准,不得挪作别用,否则应由全体委员,负连带赔偿之责。积谷及谷款,因管理不善,所受损失除系天灾事变不可抗力者外,应由各委员负责赔偿。另外,保管委员会,应设置各种簿册,关于派募、贷放、建仓及开支必要经费等项,应分别记载于每年年终时,呈报县市政府,或设治局查核,并一面公布周知。”[3](P20)

第四,积谷使用办法。积谷使用限于贷谷、平粜和散放三种,川省除此法定使用范围外,积谷还可用于扩充建仓经费、保管经费、转入军粮及救济民食等项,但优待谷的拨用是大宗消耗。

第五,查验积谷办法。各县乡镇,于积谷募集归仓后,应将派募数量、已收数量、储谷地址和保管人员,分别造表报其所属县府;县府根据所报情况,派员分区前往,逐仓查验,依照规定表式,呈报省政府,再行派员抽查核实。

第六,培建仓廒办法。1936年,四川省政府以有谷有仓为原则,规定“培建新旧仓廒办法”,并下令各县市政府遵照办理。1938年,又拟定补充建仓办法七项,下令各县市遵照执行。其中,具体规定“凡修建新仓,每容量一市石,所需经费,不得超过四角,培葺旧仓,不得超过二角,其经费应就地方公款,指定筹拨,列入预算内报支。如地方款项支绌,无法筹拨时,得于积谷总量三分之一以内,提售充用”[3](P29)。不久,因物价高涨,原定经费标准不能满足修建仓廒费用之需,后改为新建每容量一市石,不得超过一元,培修不得超过五角,并于1940年底之前,各县市政府,应比照实储谷量,完成仓廒之修建。所有积谷,必须入仓保管,不得租用民仓,及分存保甲人员家中,以杜绝流弊[3](P29)。

(二)完善阶段

四川省自1936年开始募集积谷,至1939年止,共计四百余万石,除去优待谷等项拨用外,所余不过二百万石左右,与一户一石定额数量相比,尚有巨大差额。1940年仍须继续办理积谷,省政府规定“凡上年度未募足一户一石定额者,应按照欠数,募足定额。其已募足定额者,应视优待及建仓等拨用积谷之多寡,照数补募,以足一户一石之定额”[3](P26)。

1940年,为继续募集积谷,四川省政府拟订了《二十九(1940)年度各县市区办理仓储注意事项》七条,于1940年1月通令各县市遵照。1940年10月29日,四川省政府拟订整顿积谷办法,于当年11月15日颁发《四川省各县市整理仓储暂行办法》。1941年,四川省政府民政厅又拟订了《改进各县仓储计划纲要草案》,对于此前积谷办法进行了修改。因为原定分期募集积谷办法是按各县市户口人数之多寡,以一户积谷一石为标准,与内政部颁布的法令规定应积足人口总数三月食粮额数不符。且原办法按租摊募,弊端多、成效弱,其中建仓及保管经费均来源于拨售积谷,造成积谷大量消耗,亟应设法改进,以臻完善[3](P31)。该草案在以下四个方面进行了修改:

第一,积谷募集定额改为以人口为比例一人积谷一石。按照内政部《各地方建仓积谷办法大纲》十六条规定:“各仓积谷数量,应比照县市区域内人口总数,积足三个月食粮为最高额数。”[1](P52)人口总数三个月之食粮数目,相当于以人口为比例,一人积谷一石。川省所订积谷募集数额,以户口为标准,一户积谷一石,较内政部规定数额,相差甚远。为达到法令规定,充实储谷,加强备荒力量起见,积谷募集定额,应改为以各县市人口为比例,一人积谷一石[3](P32)。

第二,募集积谷办法改为一律比照粮额标准派募。川省原订募集乡镇仓谷办法,是以所收租谷石数目为标准,但此积谷办法弊端较多,为杜绝流弊,便于推行,以求实效,应一律改为比照粮额标准计算摊募。

第三,创行仓储示范区制度。川省为全力贯彻《改进各县仓储计划纲要草案》,还订立了创行仓储示范区制度,“选择本省土地膏腴、物产丰裕、不易受灾,及人事健全、便于督饬各县,以为推行之模范”[3](P33)。

第四,建仓及保管经费一律列入地方预算内报支。按照《各地方建仓积谷办法大纲》第十三条规定:“仓廒之建筑及修葺费,由县市政府指定的款开支,呈请省政府核准,列入地方预算。”[1](P52)《各省建仓积谷实施方案》第十一条规定:“各仓之保管经费,由地方公款项下列入,编入地方预算,不得于仓谷或谷款项下开支。”[3](P34)川省建仓及保管经费,“过去因各县财政未加整理,收支不符,因此才准许提拨积谷,变卖充用。现在各县地方财政正积极整理,以后财政收入,当可增加。为适合法令规定,避免消耗积谷,各县建仓及保管经费,应一律列入地方预算内开支,不得再行变卖积谷充用”[3](P34)。

(三)继续推进阶段

1947年,为了进一步推进各省积谷建设,粮食部召开了田粮业务检讨会议,提出了《有关加强推进积谷部分决议案》[4],其主要内容有以下几方面:

第一,为明了各积谷仓廒分布情形及清理1945年以前的积谷实存数量,粮食部规定了各省清理仓储积谷注意事项,并于1945年8月底前完成检查并列表据报,关于积谷仓廒部分应详细填明仓址来源(新建、利用公屋修建、租用、借用)及容量(以市石为计算单位)。

第二,关于派募积谷之方法,仍按照往年成例,“以十分之七,就土地收益多寡酌情派募,十分之三按营业税、房捐及其他产业上之孳息,按累进率收取,并应斟酌实际情形规定起点,小户一律免募”[4]。

第三,推进积谷,设置仓廒最为重要。必须做到有谷有仓,以根除虚报、亏损、挪用、盗卖等积弊。并规定在1947年度积谷工作中,应事先做好仓廒之配置、修建等工作。关于修建仓廒经费,如各县市预算内无法列支,须报上级批准,才能变卖仓存积谷或经审核后拨用谷款,但动用数额不超过积谷及谷款总额的30%。

第四,积谷之使用范围有:贷放、平粜、散放、优待征属、提拨修建仓廒,没有经过各级主管机关的核准及颁发拨谷命令,不得擅自动用,违者按盗卖论罪[4]。

三、四川省积谷成效分析

民国时期,随着四川省仓储制度的不断完善,四川省仓储发展变迁经历了三个阶段:民国初年整顿恢复,抗战时期兴盛发展,解放战争时期继续发展。清末随着中国封建社会的衰落,四川省仓政也随之由盛转衰;至民国初年,由于四川省政局动荡,战乱不断,仓储基本毁灭。1928年南京国民政府颁布了仓储法规,整顿仓政。1935年四川仓储开始恢复。1937年全面抗战爆发后,四川成为抗战的大后方,川康地区的仓储进入大建设、大发展时期,仓储发展位居全国之首,详见表1。抗战胜利后,四川省仓储建设继续发展。在此过程中,四川省积谷从落后地位上升到全国首位,且从功能上看,四川省积谷不仅发挥了传统的积谷备荒的作用,而且兼具了支持抗战的功能。

(一)1931—1937年全国积谷逐年增长,而四川省积谷发展落后于全国水平

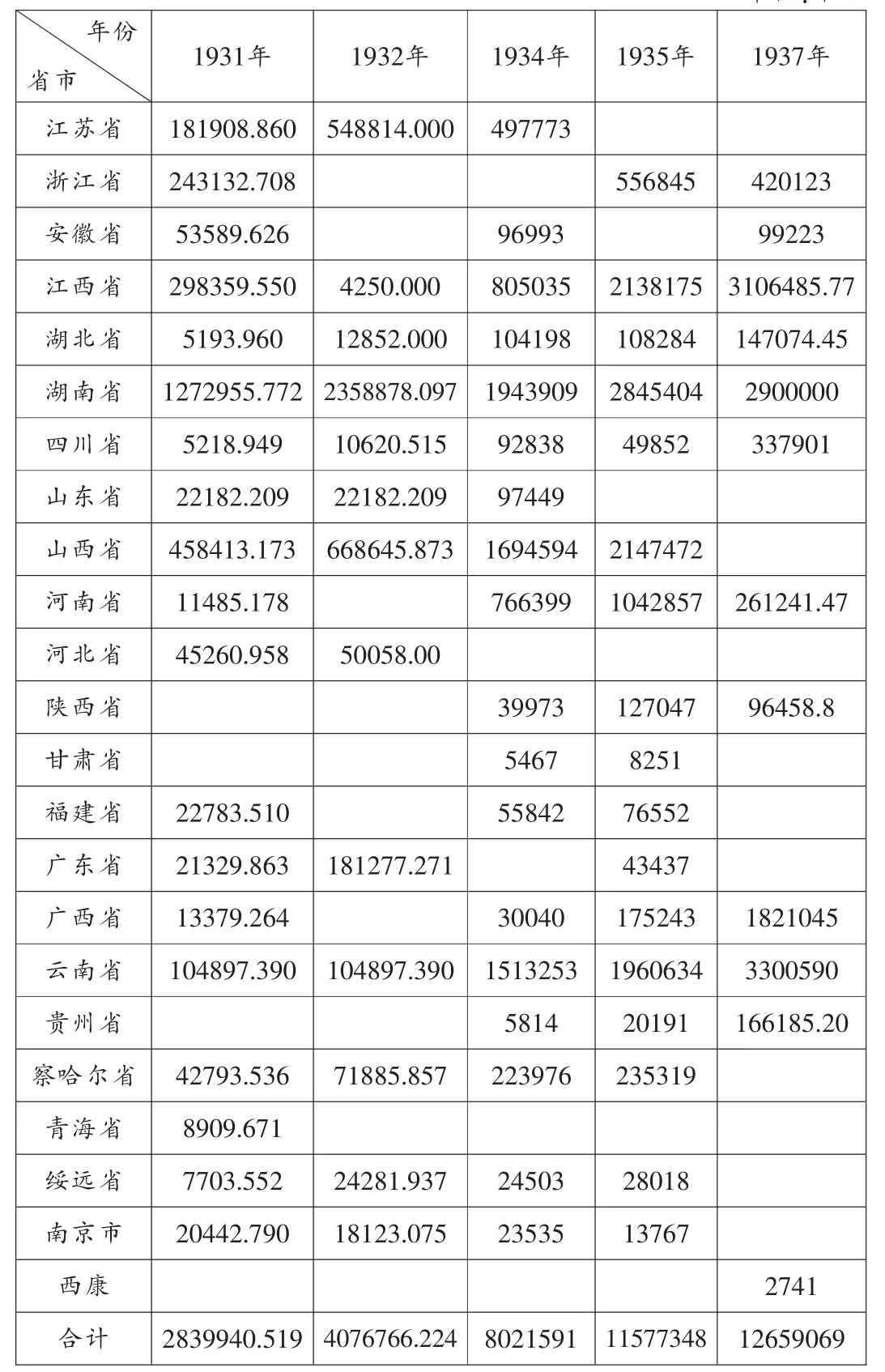

自1930年1月,南京国民政府颁行《各地方仓储管理规则》,各地开始举办仓储,至1937年11月《各地方建仓积谷办法大纲》颁布,是仓储积谷快速发展时期。从表1中1931—1935年各省市积谷数量可以看出,1931年19省市积谷2839940.519市石,至1937年12省市积谷12659069市石。虽然表1中所列省市数逐年不同,且未能包括全国情形,但仅就此不完全统计数字可见,各省市仓储事业逐年有显著之进展[2](P30)。从积谷发展趋势而言,自1931年至1937年,每年积谷总数呈现出不断增长趋势。但由于四川省直至1935年才颁布一系列积谷法令,1936年正式开始募集积谷,因此此前川省积谷较少。而西康因为“仅有冕宁等10县报有积谷数目,其余各县均因情形特殊呈准缓办”[5],因此1937年积谷数量仅有2741市石。

表1 1931—1936年各省市积谷数量表 单位:市石

(二)抗战时期积谷仓得到了积极的建设和发展,四川积谷数量逐渐增加

全面抗战爆发后,积谷仓不仅沿袭了传统仓储的积储备荒功能,且用于拨充军属优待谷及转售军粮,积谷仓得到较好发展,四川更是如此。1942年以后,四川省积谷数量居全国首位。四川省积谷从1936年开始募集,至1939年共募集4240313石。1936年计有82个县区,共募403663石;1937年计有70个县市区,共募337901石;1938年计有124个县市区,共募1544523石;1939年计有104个县市区,共募1954224石[3](P2)。1941年,四川省政府民政厅颁布《改进各县仓储计划纲要草案》后,自1943年至1945年四川共积谷4559400市石。由次页表2可知,1943年,四川省积谷982879.99市石,表2中各省市积谷总量2485560.3市石,占36.5%;1944年,四川省积谷1408801.89市石,表2中各省市积谷总量2469538.9市石,占57%;1945年,四川省积谷2167718.41市石,表2中各省市积谷总量2711108.75市石,占80%。

表2 1942—1945年各省市积谷数量表 单位:市石

(三)1946—1949年四川继续加强积谷建设

1946—1949年,四川省继续采取派募的方法,派募标准为每年320万石。1947年,四川省积谷,“沿历年奉派三百二十万石成例,按各县市田赋、人口及地方实际情形摊配为三百三十万零四千零二十市石。除有少数县份情形特殊,由各县参议会自动决议减免外,计实际派募二百九十三万二千三百一十八市石”;1948年,四川省积谷,“拟照历年配额三百二十万石报部定案,实际则仍照成例以三百三十万零四千零二十市石派出,以备受灾县份请求时,酌予减免后仍能保持三百二十万石原配额”[6]。1945年后四川省募集积谷数量超过抗战时期,1948年就募集积谷3304020石,各县积谷数量大幅增长[6]。

四、结语

民国时期,四川省积谷制度经历近代化的发展变迁,仓储法规不断发展完善,积谷数量逐年增加,仓储的社会保障功能也得到延续和发展。第一,防止灾荒。“过去中国粮仓实以救灾防荒为主,义仓社仓无论矣,即常平仓本以调剂粮价为目的,但其副作用,仍在防荒”[7](P112)。近代仓储积谷仓也以救灾为其主要职能。《各地方建仓积谷办法大纲》规定,“各地方积谷仓除备荒恤贫外必要时并应运用于辅助农村生产事业之发展”[1](P5)。且积谷使用仅限于贷谷、平粜、散放三种,“不得挪作别用”[1](P53)。第二,调剂粮价。“古代常平仓,视岁之丰歉,为粮食之聚散,实具有调剂异年度粮价之作用”[8](P112)。而积谷仓之目的,“虽不以调剂粮价为主,但积之在丰年或收获之初,散之则在歉年,或青黄不接之时,准以需要调和之原则,自有调剂粮价、惠农利民之作用”[7](P112)。第三,充实国防。传统仓储,“以常平、义、社等仓而言,自以调节盈虚,救免灾荒为主,但遇外侮侵凌时,亦可征用,实不失为国防之助力也。”[7](P111-112)而抗战时期积谷仓仓谷,可以拨充优待谷或转售军粮,为支持抗战发挥了重要作用。