天星蕨“隆孔”的发现及其可能的形态演化关系

陈 曦,孙维悦,刘保东,*

(1 哈尔滨师范大学,哈尔滨150025;2 黑龙江省普通高等学校植物生物学重点实验室,哈尔滨150025)

具有气孔(stomata)的植物包括苔藓类(Bryophytes)、石松类(Lycophytes)、蕨类(Pteridophytes)、裸子植物(Gymnosperm)和被子植物(Angiosperm)[1],气孔又称为气孔器(stomatal apparatus),是由2个保卫细胞组成的中间有孔的结构,有副卫细胞的气孔器称为气孔复合体(stomatal complex)[2]。非单子叶植物的气孔都是由1对肾型保卫细胞构成,单子叶植物的气孔由1对哑铃状保卫细胞及两侧的副卫细胞构成[3]。气孔作为植物体进行气体交换[4]、水汽蒸腾和水分调节[5]等的关键结构,历来都是植物学各学科如生理、生态、系统演化等研究的重点,特别是近几年,在物质转运、离子伤害、分子调控、形态结构等方面的研究越来越深入,如Gao等发现Pb离子通过气孔污染白菜,且孔径越大所受毒害越严重[6],Charlotte等认为不同海拔高度的蒿属(Artemisia)植物,其光合作用的效率受气孔的影响程度不同[7],Huang等报道在低盐浓度胁迫下,气孔是导致棉花叶片光合作用下降的因素之一[8],在干旱时,拟南芥通过调控气孔特异性基因的表达提高水分利用效率[9]。

从保卫细胞的数量等特征来看,维管植物的气孔可以分为三类:一是常见的双保卫细胞类,又可根据副卫细胞的有无等分为无规则型、不等型、平裂型、横裂型等[2],其共同特点是都由2个保卫细胞构成[10];二是满江红(Azollapinnata)叶片特有的、在单个保卫细胞上产生1个裂隙的气孔[11-12];三是槲蕨(Drynariaroosii)配子体中肋特有的前气孔[12]。

苔藓植物是最早登陆并具有气孔的类群,气孔的结构备受关注。早在1975年,Schönherr J.等就用电子显微镜观察了地钱目(Marchantiales)多种植物的特殊气孔,即多细胞围成的通气结构的外部形态和内部结构[13];2016年Masaki[14]、2017年Lu等[15]在对地钱目的所谓气孔进行了亚显微结构等多方面研究的基础上,均提出该类气孔与一般意义上的双保卫细胞的气孔有着本质的区别,分别建议称为“桶状气孔”(barrel air pore)、“杯状气孔”(cup-shaped air pore),甚至不能称为“气孔”而另称为“背孔”(dorsal pore)等;2019年Pressel S.进一步提供了扫描电镜下地钱类“单式气孔”(single stomata)和“背孔”的内部特征[16]。而本研究首次报道的天星蕨(Christenseniaassamica)通气结构与苔藓植物的“单式气孔”[14-17]相似,但又存在着诸多本质的不同,为维管植物的呼吸代谢、水分调节、系统演化等研究提供了新素材的同时,初步讨论了与地钱类“单式气孔”之间可能存在的形态演化关系。

1 材料和方法

1.1 材 料

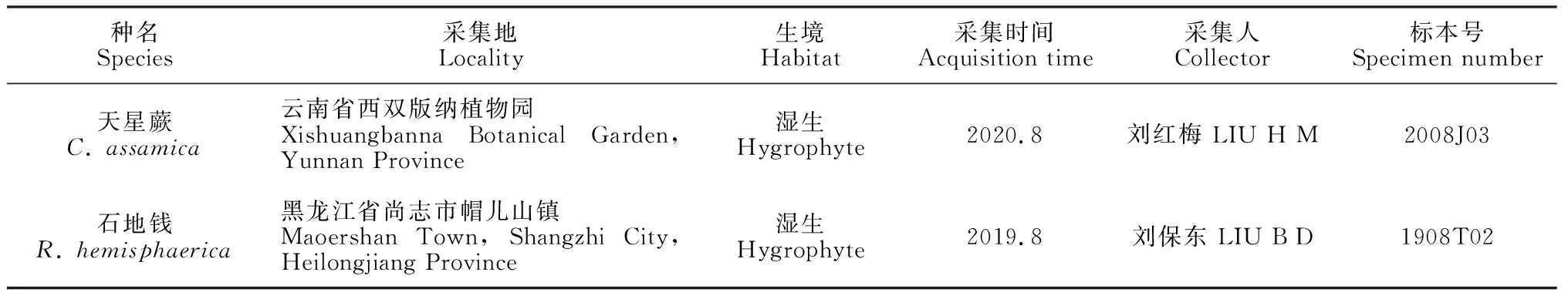

实验材料天星蕨(Christenseniaassamica)和石地钱(Rebouliahemisphaerica)的相关信息见表1。凭证标本存于哈尔滨师范大学植物标本室(HANU)。

表1 材料来源一览表

1.2 方 法

石蜡切片材料制备:选取天星蕨成熟叶片及石地钱叶状体部位,用FAA固定液固定,梯度酒精脱水,石蜡切片厚度为8 μm,番红-固绿对染,中性树胶封片,用Olympus BX53显微镜成像系统观察并照相。

扫描电镜材料制备:取上述样品,用2.5%戊二醛固定并抽气,4 h后无菌水冲洗3次,然后以梯度酒精分级脱水(30%、 50%、70%、80%、90%、95%、100%各脱水1次,每次15 min),乙酸异戊酯处理30 min后临界点干燥,将干燥样品用导电胶粘台后,使用Hitachi E-1010离子溅射仪进行110 s的喷金处理,最后在Hitachi S-4800型扫描电镜下观察并选取典型部位拍照。

2 结果与分析

天星蕨(Christenseniaaesculifolia)为广卵形宽大复叶,3枚羽片合生,长20~25 cm,宽6~17 cm,生于阴湿环境中(图版Ⅰ,1)。其成熟叶片(图版Ⅰ,2)远轴面有明显的主脉(MV)及侧脉(LV),以及肉眼可见的头垢状红棕色短毛绒(F)和均匀分布的细小隆孔,隆孔经石蜡切片呈“八”字形(图版Ⅰ,2,右上切片图)。隆孔(图版Ⅰ,3,RP)的孔径为200~250 μm,隆孔之间的距离(孔距)是孔径的4-5倍。尽管隆孔壁的基部细胞(图版Ⅰ,4,短箭头)与叶片下表皮细胞(图版Ⅰ,4,EC)之间没有明显的界限,但从细胞形状、排列方向以及纵切片(图版Ⅰ,2,右上切片图)来看,仍可断定隆孔侧壁高度是由4-5层条形细胞构成。隆孔内有数个分支管状的光合细胞(图版Ⅰ,4,PC)。天星蕨叶片为等面叶,在其隆孔处横切,可见是由上下表皮、叶肉组织等三部分构成,总厚度约600 μm(图版Ⅰ,5),条形细胞中空,横切面近圆形(短箭头),孔内光合细胞(PC)呈分支管状。条形细胞近气室的表面及气室内分支管状光合细胞(图版Ⅰ,6,PC)的表面,均分布有致密的、高约2 μm的微绒毛(M)。非隆孔处可见叶片表皮由1层细胞构成,叶肉组织由近管状的光合细胞构成,细胞表面密被微绒毛,接近叶肉组织的细胞表面,微绒毛则逐渐演变为微纤丝(图版Ⅰ,7,Mi),微纤丝长数微米至数十微米。在远离气室的细胞表面,微绒毛演变为微纤丝,进而密集粘连形成条状斑块(图版Ⅰ,8)。靠近叶脉处的光合细胞含有数十枚直径为数微米、扁球状的叶绿体(图版Ⅰ,9,Ch)。小脉(图版Ⅰ,10,V)横断面近圆形,其周围的光合细胞表面有微纤丝或条状斑块分布。石地钱(Rebouliahemisphaerica)叶状体由多层细胞构成,没有维管束,长1~4 cm,宽5~7 mm,表面有肉眼可见、均匀分布的棱形单式气孔(图版Ⅰ,11),单式气孔纵切结构也呈“八”字形(模式图[17])。石地钱表皮细胞(图版Ⅰ,12,EC)呈多边型,表皮上均匀分布着孔径为80~100 μm的单式气孔(SS),单式气孔之间的距离(孔距)也是孔径的4-5倍。

3 讨 论

天星蕨的通气结构特征为:叶片背面均匀分布、肉眼可见、由约二十个条形细胞共同拱起、呈倒置碗状且顶部有一个巨大的不能开闭的圆孔,条形细胞近气室的表面及气室内分支管状光合细胞表面,均分布有致密的、高约2 μm的微绒毛。迄今为止,在维管植物中发现的气孔可以归纳为三类,一是绝大多数植物都具有的非均匀分布且有开闭功能的双保卫细胞类,二是满江红(Azollapinnata)特有的、具有开闭功能的单保卫细胞类[11],三是目前仅在槲蕨(Drynariaroosii)配子体上发现的疑似为双保卫细胞气孔的前身,即前气孔(prestoma)[12]。从分布范围、形态结构、细胞数量及开闭功能综合来看,这三类都和天星蕨的通气结构有着本质差别。因此,本研究认为天星蕨的通气结构应该是维管植物新的通气类型,特称为“隆孔”(raised pore)。

由于地钱类是常见且重要的植物系统学研究材料[2,17],早在1975年Schönherr J.等就用扫描显微镜和透射电镜详细研究了该类全部气孔的形态结构[13],结合近年扫描电镜的研究成果[14-15],与天星蕨隆孔形态特征最相似的是地钱类的单式气孔(single stomata):都是肉眼可见(图版Ⅰ,2,11)、均匀分布、孔距是孔径的4-5倍(图版Ⅰ,3,12)、由约二十个条形细胞共同拱起、呈倒置碗状、顶部有一个不能开闭的圆孔等特征。但单式气孔的气室内壁及气室内光合细胞表面都没有微绒毛、光合细胞(营养丝)都不是分支管状,而且缺乏气室与叶脉的过渡联系等,与天星蕨隆孔的结构和功能都相差较大。比较地钱类的单式气孔和天星蕨的隆孔亚显微结构,结合系统地位和生态环境,二者的关系似乎存在两种可能:①隆孔是由单式气孔进化而来的,单式气孔没有微绒毛,而隆孔微绒毛通过增加表面积提高呼吸效率、水分调节和防御功能,这种假设在2019年Pressel S.的研究成果,即地钱属气孔内侧也有极少量的类似微绒毛的结构[16]中能得到过渡性支持。②隆孔位于维管植物天星蕨孢子体叶片的背光面,而单式气孔则位于非维管植物地钱类配子体的向光面,那么隆孔与单式气孔就具有系统演化上的本质区别,气孔类型与植物生长型有一定的相关性,这种推测在Muir CD[18]、Haworth M.等[19]的研究成果中能找到相应的理论支持。考虑到二者的生境都是荫蔽潮湿的,生态环境或许是造成二者相似的主要原因,即阴湿环境所造成的趋同演化[2]的结果。但难以解释的是:同样生态的其他众多植物为什么没有隆孔或单式气孔?二者的关系问题或许值得进行分子生物学研究。

气温、降水等环境因素的变化能引起气孔形态变化[20],随着生境由潮湿到干旱的过渡[21]或海拔的升高[22],同一物种的气孔密度都会越来越大,气孔大小在阻碍细小颗粒进入植物体中起关键作用[6]。普通气孔开口较小,且能通过改变保卫细胞的膨大程度来调节气孔开度[23],对于孔径较大且不能开闭的隆孔而言,可能限制了天星蕨必须生存在特定的阴湿环境,我们认为天星蕨气孔的防御功能,可能是通过隆孔内致密的微绒毛或微纤丝实现的,微绒毛和微纤丝等不仅能提高气体交换效率,其分泌物可能具有抑菌杀菌等作用。

——鞭毛、纤毛和微绒毛(2)