粉丝的自我建构:基于主动受众视角的实证研究

[摘 要]粉丝研究常常置于文化研究的框架之内,然而本文基于主动受众的研究视角,采用半结构式访谈的研究方法,将粉丝视为一种特殊类型的主动受众。文章从情感参与、礼物交换、想象与表演三个方面出发,通过深度访谈分析发现,“养成系偶像”的粉丝常常结合自己的日常生活,主动把偶像视为自己“养育”的对象,并注入一定的情感因素,透过自我想象与外界确认以及礼物交换互动,进行自我组织、自我策划与自我展演,以完成粉丝本身的主体性构建,最终实现自我认同。

[关键词]粉丝;主动受众;情感参与;礼物交换;自我建构

[中图分类号]G20 [文献标志码]A [文章编号]2095-0292(2021)04-0148-07

[收稿日期]2021-05-25

[作者简介]赵乾,中山大学粤港澳发展研究院政策分析员,研究方向:政治传播、环境传播与治理。

一、研究缘起

从爆款手游《恋与制作人》到网络综艺《偶像练习生》,无论是与“纸片人”恋爱的经营游戏,还是“为爱豆打call”的竞演养成类真人秀,都是养成系偶像文化发展的真实写照。早在2018年,偶像养成类综艺节目在网络视频行业已经掀起一股热潮,比如,爱奇艺播出国内首个偶像男团竞演养成类现象级节目《偶像练习生》,腾讯视频重金打造《创造101》,国内最大的两家视频公司纷纷发力偶像养成类综艺节目,并迅速引爆市场。另外,日本偶像养成“鼻祖”——女子偶像天团AKB48运营方AKS进驻中国。2012年,上海推出了大型姐妹团SNH48,在短短4年内发展成为国内知名的少女偶像团体。继2005“超女年”之后,如此火爆的“素人选秀”已消沉许久。而2018年则被称为“中国偶像元年”,在偶像井喷之势下,偶像逐渐“养成”背后的粉丝群体亦发挥着巨大作用。本文将聚焦于粉丝行为,视粉丝为一种特殊类型的主动受众,主要探讨在偶像“养成”的背后,粉丝在其中扮演了怎样的角色?如何与偶像进行互动?在互动的基础上,希望透过作为主动受众的养成系粉丝行为,探讨粉丝自我建构的过程。

二、粉丝研究:从被动到主动的历史嬗变

早期文化研究注重基于结构主义下的文本分析,如对文学作品、电影、流行音乐等本身的剖析与解释。研究文化往往要透过分析特定的作品或者体制,阐释其基本结构,找出它们之间的关系以反映社会的整体结构。然而,真正的文化研究起点,当属英国当代文化研究中心。以文化研究大师霍尔(Hall)为主导的一系列文化研究作品,他们将重心放到了受众的解读,即受众如何接受一个文本,以及如何与文本内容互动协商的过程。霍尔指出,意义的产生不再单单是从媒介到观众的直线式过程,而是包含了协商与能动性,并提出了“文本的三种解读”经典理论,具体指“主导—霸权”立场、“协商”立场、“对抗”立场,由此三种立场而来的信息解读相应的为“优先解读”“协商解读”以及“对抗解读”,即为著名的“霍尔模式”[1]。自此,文化研究开始转向研究受众使用媒体的具体细节过程,包括态度、行为与关系,以及受众在其中所形成的意义生产。

文化研究领域的重心转向可以说是引领了时下热门的粉丝文化研究。在英美世界,关于粉丝的研究始于20世纪80年代末,至今可谓研究成果颇为丰富。在流行观念中,粉丝常常被视为道德上的低等层级人员,因为他们的利益诉求很少具有公共利益的根基,且为受众群体中的少数边缘群体,总会受到社会上大多数人的审视。若从早期法兰克福学派“文化工业”的角度来看,粉丝作为一种消费者,是一种被动的存在,经常被资本主义支配与操纵,受到商业资本无情的宰制。李维斯(Lewis)认为粉丝往往和一些负面形象联系到一起,如不理性、危险、反常、无知等[2],詹森(Jenson)将粉丝定义为潜在的狂热分子,会做出沉迷、越轨、失控的行为,是媒体制造的产物,并将之分为两种病态的类型:着魔的独狼和歇斯底里的群众,这反映的是现代社会下碎片化、原子化的自我危机爆发[3]。不过,早期的观点也得到修正,希尔斯(Hills)指出粉丝作为较为活跃的参与型受众,本身包含了双重矛盾性,一方面参与消费,促进商品文化的诞生;另一方面,又在下意识地进行抵抗[4]。

此外,约翰·费斯克(John Fiske)从三个方面来诠释粉丝[5]:第一,偏爱与区分,粉丝极力维护他们内部明显或不明显的界线,粉丝文化领域这种偏爱(discrimination)被映射为社会领域的区分,例如,达奇(DAcci)的粉丝研究表明他们如何利用《警花拍档》这部剧和剧中的明星来增强自尊,从而使他们在社交场合更具表现力[6]。第二,资本积累,粉丝是狂热的“收藏家”,常常将文化资本(在于对文本、表演和事件的欣赏)和经济资本(赋予票券、明信片、艺术品、书籍、海报等物品象征性,从而进行买卖“收藏”)聚集在一起。第三,生产力与参与度,粉丝文化的生产力是一种“符号生产力”,其本质是内向的。一方面,口头言语交流时,他们会采取公开的形式进行宣言,这意味着对粉丝文化客体特定意义的生成与传播;另一方面,粉丝生产力更接近官方文化认可的艺术作品,即文本生产力,比如麦当娜(Madonna)的粉丝们为之歌曲《纯蓝》(true blue)制作视频;卡米尔·培根-史密斯(Camille Bacon-Smith)也展現了科幻电视剧粉丝的生产力,他们把自己喜爱的聚集镜头编辑到流行歌曲的音轨上,从而制作出自己的音乐视频[7]。粉丝的生产力不仅局限于新文本的生产,它也参与原文本的建构,亨利·詹金斯(Henry Jenkins)提出“文本盗猎”(textual poachers)隐喻概念,形象生动地阐释了一种主动解读的方式,是受众直接改造既有影像或文本的参与活动,从而实现文化表述和社群连接,借此来形容粉丝群体所构成的参与式文化[8],正如费斯克认为粉丝用自己的生产和发行系统创造出一种粉丝文化,形成所谓的“影子文化经济”(shadow cultural economy),以此区别于普通流行文化的特征[9]。

主动受众研究时代的到来,发展了许多粉丝的研究。回溯到早期传播研究中的受众研究,可以发现学者们往往局限于“被动受众”的基本理论前提,在他们看来,受众是缺乏思考能力的,只是单纯的接受者,极易受到媒介内容的影响,直到使用与满足理论的提出,促使传播学界开始关注受众的主动行为等问题,强调受众的诠释能力。近年来,粉丝已经被视为受众的一种类型。詹金斯曾提及粉丝是一种具有主动性的受众(lead users),其特色鲜明,具有高辨识度,正在逐渐向文化大舞台的中心移动[10];桑德沃斯(Sandvoss)认为粉丝主动采取情感投入的重复性实践行动[11];粉丝研究在1980年代之后就已然成为受众研究的一个主流方向,而晚期的受众研究,似乎已经逐渐演变为“粉丝”取向的受众研究。粉丝本身作为一种特殊类型的受众,经历了从早期被动消极的形象到如今积极主动的转变过程。

一些学者认为,粉丝研究大致分为以下三种方向:粉丝是出色的;粉丝文化与社会阶层;粉丝与现代性。第一,学者们将粉丝视为最为主动的受众,能透过文本的理解或转化来颠覆社会不平等的关系;第二,受到法国学者布迪厄的影响,粉丝研究转向粉丝的社会功能方面,即维系资本社会中既有的社会文化分类,以便进行区隔;第三,粉丝研究与现代性、信息科技以及消费文化结合起来,试图构建更宏观的理论架构[12]。整体上看,粉丝的三个阶段研究总是不自觉地将粉丝视为具有清楚意识的主体,与看待主动受众的研究角度很相似,具有借鉴意义。因此,笔者将粉丝视为主动的受众,基于前人经验归纳了其特征:第一,粉丝是一群有心智活动的受众,具备诠释能力。文本具有多重指涉性,粉丝可产生认同心理或者抵抗情绪,有与之互动的方式与技巧,强调主体性;第二,粉丝在互动过程中,呈现一种过度的行为特质,以愉悦、有意义的产制、消费为主,此举最能体现粉丝的积极性特点;第三,在粉丝文化消费中,愉悦与意义的生产,是为了与自己生活脉络做出有意义的连接,以此成为区别于主流文化或官方意识形态的另类社群。

在本文,笔者尝试给养成系粉丝做以下定义:第一,重要的特征表现为主体性与行动性,正如詹金斯指出粉丝展现的是一种行动主义,具备行动力,可进行自我组织、自我策划与自我展演[13];第二,在信息传播科技营造的互联网环境下,粉丝能够在私人情境下,透过经验,重复和阅读文本,具备创造情感参与的能力,并将之吸收、融合于自己的日常生活之中;第三,粉丝常常将偶像视为自己“养育”的对象,希冀能够陪伴其成长发展,以完成粉丝本身的主体性构建,实现自我认同。

三、研究方法

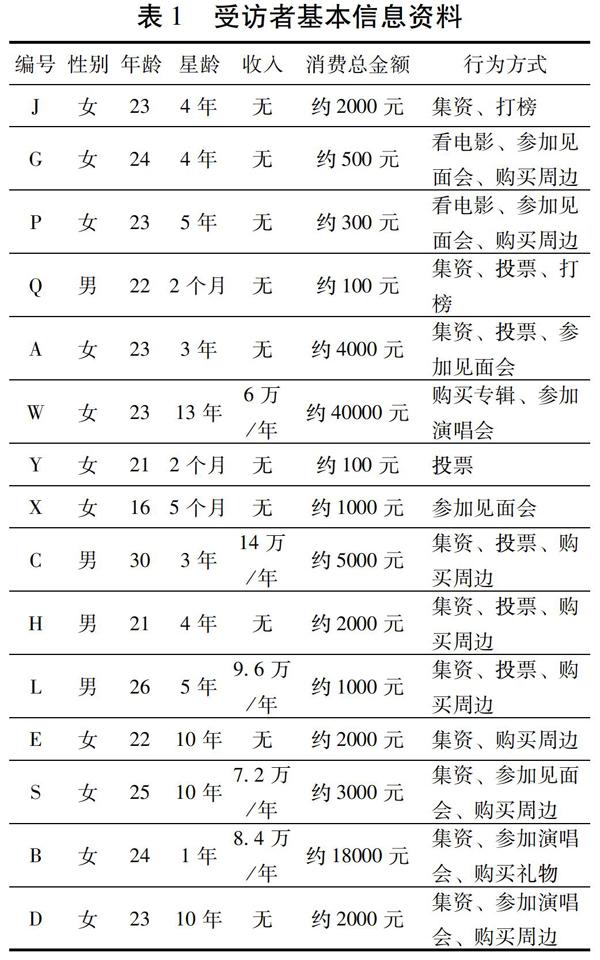

本研究采用半结构式访谈的研究方法,基于15位粉丝访谈的资料,结合共情、礼物交换等概念,尝试回答作为“主动受众”的粉丝如何展演自我粉丝身份等问题。以下是受访者的基本情况,包括性别、年龄、追星的时长、年收入、为偶像消费的额度以及相关追星行为方式等,详见表1。

四、情感参与:共情与满足

粉丝与养成系偶像的关系表现出的是一种“不完全”的互动。霍顿(Horton)与沃尔(Wohl)曾在1956年提出准社会互动理论(para-social interaction)用来解释观众与电视里人物之间的关系,其营造的是“对话的拟像”,从而创造出一种“交流感”,使得偶像和粉丝之间的亲密感提升[14]。笔者发现,粉丝在她们喜爱偶像、为偶像付出的过程中,得到更多的是情感上的满足,而这种满足源于她们对偶像的理解和感同身受,即共情(empathy)。戴维斯(Davis)认为共情是一种性格倾向,指人们把自己放在他人的立场上,设身处地与他人产生共鸣[15]。霍夫曼(Hoffman)指出共情发生时,一个人甚至比当事人更能感知到他的精神状态[16]。由于粉丝见证了偶像从懵懂到成熟的过程,这种陪伴成长的关系催生出了他们的同理心,使粉丝感知到了偶像的喜怒哀乐、成长或进步,投入金钱能让这种陪伴感更为强烈。最常出现的说法是,“养成系偶像跟粉丝的距离就是很近,你越氪金(花钱)她就爬得越高,参与感和成就感很强烈”,或者“练习生出道成为明星,我会有一路陪伴他从默默无闻到万人瞩目的感慨。”

首先,共情带来了被需要感。养成系偶像大多也是普通人,没有资本或者后台,他们是否能更有人气,获得更多的发展机会,和粉丝的付出息息相关。受访者A是爱奇艺于2018年制作的一档男团养成类真人秀节目的粉丝,这一节目历时4个月后从100名男生中选拔9名男生出道,最终结果完全由粉丝网络投票的排名决定,受访者A认为偶像在出道前完全是靠粉丝的努力完成改变命运的过程。对于事业刚起步的明星来说,粉丝扩大偶像的影响力显得尤为重要,只有粉丝不停地去评论转发他们的微博,才能让商家看到偶像的价值,偶像一直保持热度。其次,共情还表现在粉丝将偶像的行为投射到自己的日常生活中,在偶像身上粉丝们仿佛能看见“另一个自己”。受访者J称,她是因为偶像的平凡与自己比较贴近,特别是当有人攻击偶像时,会让受访者想起自己初中的一段经历,出于理解她就更想支持偶像。更进一步说,共情也会催生或多或少的满足感。C先生是日本大型女子偶像组合AKB48的粉丝,AKB48每年都会进行“总选举”,由粉丝投票选出最受欢迎的成员。C先生追的一名偶像在2018年的选拔中进入了前100名,但是C先生却并没有得到足够的满足,“我今年以为她进圈(前100名)无望所以没投票。她今年进入100名了,我会很感动,但依旧很遗憾,因为只有花钱才能获得参与感。”

养成系偶像一般具备“素人”的特质,因此,粉丝在和偶像互动中更易获得精神和情感上的共鸣,以致她们形成“陪伴成长”的感觉。而为偶像付出后她们既能获得外界(如粉丝贡献排行榜、粉丝活跃度)的肯定,也能得到内在满足,进而加强其粉丝身份的建构。

五、互动仪式下的礼物交换

粉丝常常感觉与偶像的互动具有仪式感,尤其是粉丝在参加偶像的见面会、演唱会等特殊重要场合赠送礼物时,她们往往会将之视为一种极具意义的仪式。一般来说,仪式被视为一种象征性行为,在于定义、再现特定场合、事件的社会文化重要性。迪尔凯姆(Durkheim)将仪式定位为产生于集合群体中的行为方式,可以激发维持或再造群体中的心理状态[17]。正如粉丝在实际物理空间中视见面会为一种特殊的行为实践,使得自己与偶像形成联结互动的关系。以往对于仪式的研究局限于实际物理空间上的互动与交流,强调共在(co-present) [18],但如今随着信息科技的发展,我们利用网络与新媒体,不只是强调实际物理空间来维持互动关系。戈夫曼(Goffman)發展了仪式的概念,认为在日常生活中的关系维持都被仪式所支撑,并提出“互动仪式”概念并运用到人们生活当中,试图解释日常情境下人际互动[19]。粉丝与偶像的互动亦是如此,受访者Q谈到,“每天都会看偶像的微博,通常都会点赞、转发、评论,有时还经常给偶像发私信。当偶像出现在节目中时,我都会认真地看那期节目,当偶像需要拉票帮助时,我也会毫不犹豫地支持,为之加油打气;当偶像因为负面信息失落时,我会专门发私信安慰;当偶像过生日、接拍新剧或者当产品代言人时,我也会恭喜祝贺。”不管是在线上,还是在线下与偶像互动,粉丝大抵认为这样的互动具有意义,感到快乐(尽管现实情况是偶像不会那么快回应,甚至选择不回应),而送礼物作为一种极具互动性、共在性的行为,更是一场具有重大纪念意义的仪式,粉丝在其中产生的互动仪式感会倍增。

粉丝在特殊的互动仪式(见面会、演唱会等)下,会将自主精心制作的手工品或者其他物品,比如鲜花、明信片等,当做一个礼物,送给偶像。如受访者编号P所言,“我比较喜欢王俊凯,当时经常会记录关于他的一些媒体公开的活动,也会关注他的微博中的動态,再结合自己的心情,做成偶像心情日记,一方面可以看到偶像发展与进步,另一方面也可以记录自我的成长轨迹,心情好的时候也会在本子上画一画,不单单是写,也会把偶像的相片剪下来贴上去,以鼓励自己,等时间久了,希望能有机会当面送给他。恰巧前年有个机会能见到他,我就迫不及待地参加了那个见面会,并将这本日记当做礼物,送给了他。”从表面上看,这是一个不完整的礼物交换过程。法国学者牟斯(Marcel Mauss)基于毛利(Maori)的研究发现,社会中存在由赠送、接受礼物的习俗或者仪式所构成的交换系统,也即赠送、接受、回报三个步骤。这种礼物交换行为本着互惠利他的基本原则,是一种必要的义务 [20]。粉丝作为送礼者给予实质的礼物来确定自我与偶像之间的互动关系,同时,收礼者(偶像)亦有接受此礼物的义务。据访谈,赠送行为是一种主动积极的情感参与,似乎无法体现牟斯所谓的道德规范,但其关于礼物交换带来的象征力量以及礼物交换的情感性而非工具性不容忽视。

而笔者认为与牟斯针锋相对的当代法国学者布迪厄(Bourdieu)关于礼物交换的说法对于粉丝群体更加合适,布迪厄提供了重新理解礼物的理论视野,即在送礼与回礼之间的时间差。“礼物往来产生了时间空档,因为不确定性,开启了一个自我欺骗的可能,成了一个自己告诉自己的谎言,以及成了一个对于交换逻辑认知与误认同时并存的状态。[21]”在现实中,粉丝会寄送礼物、信件等给予偶像,但往往得不到回应,这之间产生的时间间隔以及不确定性给予了粉丝的期待与想象,布迪厄所言的时间差正体现如此。更进一步说,礼物的送与收的逻辑是一种“象征性资本(symbolic capital)”的支出与积累[22]。或者说,资本只有在转换成“象征资本”后才能“正当化”,这一转换过程经由“礼物交换”而达成的,是一种行动策略,进而言之,这个象征化的实现,与社会内化于身体的习性息息相关 [23]。布迪厄认为,除市场经济之外,许多象征性资本也在流动,以非物质性、无形的形式在开展,不以“利益追求”为目标,同样收礼者(偶像)也是透过象征性的形式来回报送礼者(粉丝)[24]。例如,在公开场合进行答谢,或将粉丝的心意铭记于心;相对的,粉丝自然会觉得自己收获了偶像的回应,即使只是语言上的“回礼”,粉丝也会产生满足感与自豪感,进而提升了粉丝在交换关系中的地位,让粉丝产生“因为我的支持,你才得以成长”以及“被偶像需要”的优越感,另一方面,粉丝在其社群中的地位也会随之提高。以上情感性的交换行为,使得粉丝自我主体身份得以建构。

粉丝在这种礼物交换行为过程中逐步陷入所谓的象征权力运作体系当中,众所周知,养成系粉丝的精神目标之一是“送自己的喜爱的偶像出道”,她们在社群里动员大家投票,集资打榜,互相鼓励,在这个过程中,粉丝不仅仅只是旁观者,也是节目的“全民制作人”,更是节目中偶像的命运决定者。这种偶像养成出道的定位,更加剧了粉丝对偶像“生死”支配的想象。粉丝通过送礼、投票、动员等行动进行权力的行使支配以及对自我与偶像之间关系的重构,这种行动的转变,产生的已然不是一种经济资本、文化资本和社会资本,而是一种象征资本,在这种形式下,粉丝与偶像之间的信任关系或者说认同关系得以产生。

六、从想象、表演到自我认同

自我认同,指的是人们在一定意义上对自身同一性的意识或内在界定 [25]。吉登斯认为自我认同是借由外在因素来完成的自身建构。将自我认同定义为“个人依据生活经历所形成的,作为反思性理解的自我”,自我认同主要通过自我反思和参照他人两种路径实现[26]。从这个意义上,自我认同可以理解为在一定的社会环境中,个体通过自我反思以及与他人的互动,个体的行为和思想形成、发展并达成一致的状态,是对主体自身的身份感、确认感和认同感。因此,粉丝在追星中自我认同的构建,不仅仅是一个主观的心理过程,更是在与偶像的互动中完成,并且通过其外在的追星中得以体现。

1.想象的自我与外部确认

拉康的“镜像理论”关注婴幼儿通过自身和镜中的形象互动来进行自我建构的过程,探讨人的自我认同是如何形成等问题。拉康认为,自我的建构离不开自身,也离不开镜中的自我影像,即对于“自己是怎么样的”的想象。因此,“自我的建立是一系列想象性认同的结果。这种认同只能是接近于而不是实际上的自我实现”[27]。库利认为自我认同建立在想象的基础上,即个人通过想象自己在他人心中的形象来认识自己,调整自己的行为。而当个人对于自我身份的想象得到外界验证时,自我认同得以形成[28]。养成偶像工业常常被曝光偶像的“台前幕后”,贩卖偶像成长过程。娱乐公司将粉丝对偶像的金钱劳动投入作为衡量偶像价值,分配艺能资源的关键标准,加之媒体与商业组织开设各种为偶像“打榜”的机制和渠道,通过以上种种手段,粉丝对偶像的“决定性”作用得到持续强调。而身处文化工业旋涡内的粉丝,也在日复一日对媒介内容的消费中,加强了自身身份的想象——在粉丝的想象里,自己是偶像事业发展的重要推手,甚至可以决定偶像的命运。这种强烈的“被需要”感促使他们自愿为偶像付出,无论是金钱投入或生产偶像相关文本等免费劳动。当这些付出被“看到”,得到粉丝社群中他人的回应时,自身的想象和外界评价得到统一,粉丝完成了自我建构。受访者A在偶像王子异参加比赛期间,为了宣传偶像,开通了一个总结王子异每日穿搭的微博,随着微博得到越来越多的关注和认可,受访者A对偶像的贡献得到外界承认,她因此获得极大的成就感,这也促使她有意识地提高自己的写作能力。在这一过程中,受访者A对自身身份的想象性认同逐步形成,并且延伸到现实,对其现实生活中的行为选择产生了影响。

2.符号消费彰显自我认同

符号消费是自我识别的载体,是身份属性建构的手段 [29]。弗里德曼认为,消费是创造认同的特定方式。一方面,个人的消费选择和消费方式彰显了自我概念,另一方面,个人的消费决策也受到自我概念的制约,并且在消费中不断强化原有的自我认同[30]。粉絲便是在一系列的符号消费中构建自我认同。无论是选择“粉”哪个明星,还是观看明星的节目、直播、MV、歌曲等,实际上是基于个人的自我概念和对想象自我所做出的符号消费行为,在这一消费过程中粉丝的自我认同开始形成和展现。如受访者E所言,“追星这事确实会跟品味优越感有关,每个粉丝都能从自己喜欢的偶像身上找到某些点来证明,我喜欢他说明我品味比较好,我比较优越。而且饭圈里确实有品味鄙视链,比如说欧美圈看不起日韩圈,日圈看不起韩圈,韩圈看不起内地圈。就是一种优越感需求导致的心理。还有一种特别的粉丝群体“三月红人粉”,谁红追谁,前段时间追土偶蔡徐坤,这段时间可能就追土创孟美岐,纯粹是通过追人气高的人来彰显优越感。”粉丝的追星行为实际上是一种符号消费实践,粉丝通过消费偶像及其生产的各种文本,展现自身品味,尤其突出个人与他人的区分,以此界定个人身份,建构自身与他人,与社会的关系,实现自我认同的建构。

3.自发性主我的角色表演

戈夫曼探讨了个人在社会互动中,为了维持符合他人期待的理想形象所运用的方法和技巧[31]。他认为,社会生活是一个舞台,每个人都在这个舞台上做出符合自己社会身份的表演。这个表演并不是自发的展现,而是为了满足观众的期待进行的角色扮演。戈夫曼进一步提出,表演者在“前台”和“后台”的转换互动是协调这一矛盾的方式。“前台”是一种制度化的社会存在,在前台领域,表演者要呈现一个社会化的自我,符合社会身份定位。“后台”是与前台相对的概念,是观众不能进入的场所,为表演者提供了一个休息的空间,使他们能暂时卸下社会化、规范化的面具,宣泄真实情绪。因此在后台中,表演者更多地表现出自发性的主我[32]。

对于粉丝来说,追星实践是跳出现实生活和现实身份的后台表演,而粉丝社群成为展现自我的后台领域。在这里,她们暂时抛却了学生、母亲等身份,成为偶像的粉丝。受访者E于现实生活中腼腆内向,但在偶像贴吧内却是活跃的积极分子。凭借自己对社群的积极贡献,受访者E成为RTA组合贴吧的小吧主,得到其他粉丝的承认,成为社群中知名度和存在感极高的成员:“群里面大家有什么事情都会找到我,经常会提到我,感觉挺有成就感的。”粉丝在现实生活,即前台表演中真实的自我得不到表达时,便会转向后台寻求表达的空间。追星实践这一后台表演,使得养成系粉丝在现实生活里不便暴露的,被否定或抑制的一部分真实的自我得以展现。自我有了宣泄和表演的舞台,并在一定程度上得到“观众”的回应,内在自我和外部实现了暂时的统一,粉丝由此强化了自我认同,完成自我建构。

七、结论

综合而言,本文基于一系列访谈材料,从情感参与、礼物交换、想象认同三个维度审视了当下粉丝自我建构的意义与内涵,具体来说,粉丝作为一种特殊类型的主动受众,其行为是一种主动的情感参与行为,其中掺杂着共情和满足。首先,粉丝与其偶像之间的关系常常是一种类似现实互动的关系,但实际是一种单方面的互动,粉丝通过各种媒介创造出一种“真实”的情景,最终使得粉丝与偶像之间的互动感、真实感与联结感大大增强。实际上,粉丝也有机会在现实中与偶像进行互动,本研究认为在这个过程中,粉丝与偶像之间构成了礼物交换的互动仪式,该互动过程,即象征性资本支出与积累的过程。其次,粉丝一般都将其偶像的言论、信念等都带入到日常生活当中,并在其中建构和传播其意义,且她们并不会把自己的产制与经济利润挂钩,更多的是收藏与分享,具备一定的“符号生产力”,以此区别经济主导下的商业文化,形成自己独特的文化氛围。最后,粉丝在追星实践中自我认同的构建,不仅仅是一个主观的心理过程,更是在与他人的互动中完成,并且通过其外在的追星实践得以体现。粉丝透过自我想象与外在主体的认可,多样的符号消费以及激发主体性与能动性来完成对粉丝身份的建构。

[参 考 文 献]

[1]Hall, S. Encoding/decoding [M]. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe&P. Willis (Eds), Culture, Media, Language. London: Hutchinson,1980.

[2]Lewis, Lisa A, ed. The adoring audience: fan culture and popular media [M]. London&New York: Routledge,1992.

[3] Jenson, J. Fandom as pathology: The consequences of characterization. In Lewis, L. (Ed.). The adoring audience: fan culture and popular media [M]. New York: Routledge,1992.

[4] Hills, M. Fan cultures [M]. London: Routledge,2002.

[5] Fiske, John. “The Cultural Economy of Fandom” John Fiske in The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media [M]. London: Routledge,1992.

[6] DAcci, J. Women, ‘woman and Television: the case of Cagney and Lacey [D]. University of Wisconsin-Madison,1989.

[7] Bacon-Smith, C. Acquisition and transformation of popular culture: the international video circuit and the Fanzine Community [C]. New Orleans,1988.

[8] Jenkins, Henry. Textual poachers [M]. New York and London: Routledge,1992.

[9]Fiske, John. “The Cultural Economy of Fandom” John Fiske in The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media [M]. London: Routledge,1992.

[10]Jenkins, Henry. Textual poachers [M]. New York and London: Routledge,1992.

[11] Sandvoss, Cornel. Fans: The mirror of consumption [M]. Cambridge: Polity Press, 2005.

[12] Jonathan Gray, Cornel Sandvoss & C. Lee Harrington. Fandom-Identities and communities in a mediated world [M]. New York: New York University Press, 2007.

[13] Jenkins, Henry. Textual poachers [M]. New York and London: Routledge,1992.

[14] Horton, D & Wohl, R. R. Mass communication and para-social interaction: observations on intimacy at a distance [J]. Psychiatry-interpersonal & Biological Processes, 1956(3): 215-229.

[15] Davis, M. H. Measuring individual differences in empathy: evidence for a multidimensional approach [J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1983(44): 113-126.

[16] Martin, L. Hoffman. Empathy and Moral Development [R]. The Annual Report of Educational Psychology in Japan,1996: 157-162.

[17] Durkheim, Emile. The elementary forms of the religious life [M]. New York: Free Press,1915.

[18] Collins, Randall. Interaction Ritual Chains [M]. Princeton University Press,2004.

[19] Goffman, E. Interaction Ritual [M]. New York: Pantheon Books,1982.

[20] Mauss, Marcel. The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies [M]. London: Cohen & West,1970.

[21] Bourdieu, Pierre. “Marginalia—Some Additional Notes on the Gift.” The Logic of the Gift: Toward an Ethic of Generosity [M]. New York: Routledge,1997.

[22] Bourdieu, Pierre. The Logic of Practice [M]. Cambridge: Polity,1992.

[23]劉拥华.礼物交换: “崇高主题”还是“支配策略”?[J].社会学研究,2010, 25(01):157-176+245.

[24] Bourdieu, Pierre. The Logic of Practice [M]. Cambridge: Polity,1992.

[25] 陈午晴.关系认同的外在效应 [G]//第四届华人心理学家学术研讨会论文.台北,2002

[26] 安东尼·吉登斯.现代性与自我认同: 现代晚期的自我与社会[M].北京:三联书店,1998.

[27]刘文.拉康的镜像理论与自我的建构[J].学术交流,2006(07):24-27.

[28]查尔斯·霍顿·库利.人类本性与社会秩序[M].北京:华夏出版社,1999.

[29]李薇.当代符号消费与青年认同危机[J].中国青年社会科学,2016,35(03):48-52.

[30]乔纳森·弗里德曼.文化认同与全球性过程[M].北京:商务印书馆,2004.

[31]欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].北京:北京大学出版社,2016.

[32]李启凤,吴广丽.戈夫曼《日常生活中的自我呈现》戏剧论思想解读[J].重庆科技学院学报:社会科学版,2008(10):160-161.

Self-construction of Fans: An Empirical Study from the Perspective of Active Audience

ZHAO Qian

(Institute of Guangdong, Hong Kong and Macao Development Studies, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract:Fan studies are often placed within the framework of cultural studies. However, this paper tries to explore the perspective of active audience for fan studies. The findings start from three aspects: emotional involvement, gift exchange, imagination and performance. Through in-depth interviews, this article finds that fans of “nurturing idols” often consider their idols as their “nurturing” objects in their own daily lives. They inject a certain element of emotion, interacting with the outside world through self-imagination and gift exchange. Fans will self-organize, self-plan and self-exhibit. Their purpose is to complete the construction of the subjectivity of the fans themselves and realize self-identity.

Key words:fans; active audience; emotional involvement; gift exchange; self-construction

[責任编辑 张 驰]