淄博市医疗机构血液质量管理考核经验总结

仇建周,王颖

1.淄博市中心血站质量管理科,山东淄博 255033;2.淄博职业学院口腔教研组,山东淄博 255033

为了进一步贯彻落实《医疗机构临床用血管理办法(2012)》《临床输血技术规范(2000)》《山东省医院临床用血管理规程(2011)》《山东省医院输血科(血库)基本标准(2011)》《全血和成分血质量要求(GB 18469-2012》》《血液储存要求(WS399-2012)》《血液运输要求(WS/T 400-2012)》《医务人员手卫生规范(WS/T 367-2012)》等法律法规的落实情况,强化血液安全意识,保障血液质量和临床用血安全,淄博市于2014年成立了淄博市血液质量控制中心(下简称中心),办公室设在淄博市中心血站质量管理科。通过统计分析2015年1月—2020年12月对淄博市二级及二级以上23家医疗机构进行血液质量控制考核检查情况和进行统计分析走势并提出改进建议,为改进淄博市医疗机构临床输血管理水平提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2015年1 月—2020年12月淄博市疗机构血液质量控制中心(以下简称“中心”)对全市23家二级以上以上医疗机构输血科(血库)现场考核汇总数据和输血传染病标记物检测结果反馈数据。

1.2 方法

1.2.1 编制检查表 中心依据相关法律法规编制《医疗机构血液管理和输血科(血库)检查标准》(下简称检查标准),每年至少1次进行血液质量管理考核,检查标准主要包括采供血机构及医疗机构血液管理相关法律法规及规章制度的贯彻落实情况,采供血全过程的质量管理,医疗机构输血科建设和实验室检测能力,血液信息化联网建设,储血点的质量控制情况,临床输血管理持续改进情况。

1.2.2 现场检查 淄博市血液质量控制中心每年组织专家,依据检查标准,对辖区内二级以上医院输血科(血库)进行督导检查。

1.2.3 传染病4项室间质评 中心自2015年开展对全市二级以上医疗机构输血科实验室开展传染病标记物检测室间质量评估项目。室间质评项目包括乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、丙型肝炎病毒抗体(抗-HCV)、梅毒螺旋体抗体(抗-TP)、艾滋病毒抗体(抗-HIV)。

2 结果

2.1 医院检查情况

①各医疗机构严格按照《山东省医院输血科(血库)基本标准(2011年版)》设立了相对独立的输血科(血库)。部分三甲医院成立了输血委员会、设立了独立的输血科,有独立的工作用房用于血液的储存和发放,配置了储血专用冰箱、储血专用低温冰柜、血浆融化仪、血小板恒温震荡保存箱等符合临床用血需求的仪器设备,房屋设施与布局符合卫生学要求,流程合理。输血科(血库)使用的仪器、设备符合国家相关标准。试剂与材料符合国家相关标准。

②各医疗机构高度重视临床血液管理使用工作,健全组织体系,完善相关制度流程。积极参与临床输血会诊,指导临床科学合理输血,持续改进输血工作,临床输血记录设计合理,记录完善。指导临床血液、血液成分和血液制品的科学合理使用,定期通报血液管理和合理用血情况,对取得资格的临床医师授予临床输血处方权。定期组织输血相关法律、法规、规章制度等知识的培训和评估。郜斌等[1]提出医院成立由院长牵头和各临床职能科室专家组成的输血管理委员会及临床血液质量管理委员会,负责全院性临床输血知识培训,推广和研究临床输血新技术,指导临床科学、合理用血,并对输血工作质量作出常规性的考核,以及解决输血方面的重大问题具有重要的意义。安海莲等[2]研究发现,加强临床输血质量管理体系建设及运用临床用血评价客观考核指标有益于促进临床合理用血水平的提高。

③各医疗机构认真贯彻实施《医疗机构临床用血管理办法(2012)》《临床输血技术规范(2000)》《山东省医院临床用血管理规程(2011)》《山东省医院输血科(血库)基本标准(2011)》等相关要求,梳理完善院内临床用血管理的规章制度,建立了更加完善的质量管理体系,严格按国家标准开展法定项目的检测,检测项目齐全,定期参加国家和省级室间质量评价活动,取得了很好的成绩。

④信息化管理逐步提高,血液管理更加规范。部分医疗机构通过引进血液管理系统应用于临床,极大改善了血液管理的不规范局面。在电子申请等多方面发挥监控作用。通过系统能够保证在单病种用血合理分析评估及临床用血医师合理用血评价。刘艺[3]提出在项目非正常开展的情况下,可采取恰当优化措施完善项目管理;运用项目管理方法将有助于临床用血信息化项目顺利推进。

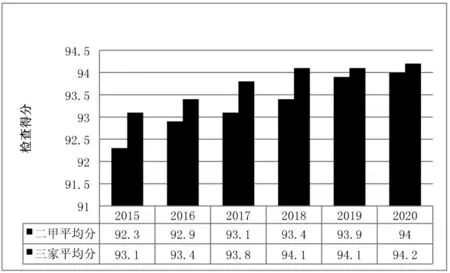

二甲、三甲医疗机构得分呈逐年上升趋势,见图1。二甲、三甲医疗机构2020年平均得分比2015年分别增加了1.7%和1.1%。说明督导检查能够逐步提高医疗机构血液质量管理水平。尤其二甲医疗机构的各项指标提高很大,说明督导检查对基层医疗机构有很大帮助。每次督导质量检查都会验证上年度检查不合格项整改落实情况,对整改落实不到位的医疗机构在全市卫生系统通报,极大增加了医疗机构的积极性。刘志勇[4]通过研究发现经过输血前血液监测、血液输血和用血的管理等反面的特殊化管理的输血检验和血液管理,输血安全系数高。相信中心督导检查是一种提升的辅助动力。

图1 二甲、三甲医院2015-2020年度检查得分情况统计分析图

2.2 检查不合格主要分布情况

检查标准统计分为组织与人员、设备物料、管理文件、实验操作、血液管理、医院感染、信息管理七大模块,64个子内容,统计6年的督导检查平均得分,三甲医院在7项检查整体合格率高于二甲医院,问题集中在信息管理、组织与人员、设备物料等方面,见图2。

图2 2015—2020血液管理督导检查逐项条款综合合格率情况

2.2.1 信息管理 三甲医院的信息化管理发面明显优于二甲医院,检查中发现部分医疗机构输血科(血库)未及时使用计算机信息系统管理血液的入库和出库,导致中心血站无法及时查看血液库存状况和追踪血液去向。血液安全及时有效的输注,其中包括从血管到血管的信息追踪,其中包括献血者、血站、医疗机构输血科、临床输注等环节,其中医疗机构内部管理和血站的信息化联网是必然趋势。任伟等[5]对北京市19家市属医院输血质量控制现状调查,发现输血科人员配置、实验室能力与输血信息管理系统(TMS)的建设等几个方面,北京市19家市属医院存在着较大的差距和不足。王燕等[6]对南京全市艾滋病筛查实验室实行实验室网络建设和实验室质量管理,随着近年来检测和管理工作的逐步完善,原始资料的规范性问题逐渐显现,需要在以后的工作中进一步提高。说明输血信息管理系统的逐步改进完善能够提高输血科的管理水平。

2.2.2 组织和人员 三甲医院的人员配置略低于二甲医院,按照《山东省医院输血科(血库)基本标准(2011年版)》要求,跟病床数、用血量、手术量等要求配置相符合的人员,随着城市化稳步提升,医疗水平的逐步提高,三甲医院的病床数和用血量也在逐步提高,所以三甲医院在组织和人员项目低于二甲医院。

2.2.3 设备和物料 三甲医疗机构设备的设备和物料的管理略高于二甲医疗机构,但平均值为89.55%。主要分布在以下几个方面:①储血设备和强检设备的管理应加强。通过现场检测发现有的医疗机构储血冰箱(柜)显示温度与实测温度差别很大,有的储血冰箱(柜)无温度超限报警和断电报警系统。②温度计、移液器等强检设备校准关键指标的选择不符合工作实际。③部分医疗机构未配备血小板震荡保存箱。④部分医疗机构未全面建立应有各自设备使用和维护保养记录,并建立各种仪器设备档案。

2.3 传染病4项室间质评

2015—2020年室间质评结果的符合率逐年提高,而且与传染病标记物检测方法的逐步改进是密切相关,酶联免疫吸附法和胶体金试纸条法是漏检的主要因素,2015—2017年漏检率分别为35%、31%、9%,见图3、4。张恩颖等[7]通过对血液样本检验分为对照组和研究组,结果精细化管理可以降低检验失误率,有助于保证血液标本检验质量。霍彩虹等[8]通过对照组和观察组分别用常规输血流程和输血质量控制措施进行分析,观察组发生输血前后差错比例显著降低,说明输血过程中采取质量控制措施能保障输血的安全性,降低输血安全事故的发生率。

图3 传染病4项室间质评检出率

3 讨论

通过周期性医疗机构血液质量管理考核,能够有效提升医疗机构的管理能力,提高临床输血质量、保障临床用血安全打下坚实的基础。同时也应清醒地认识到:①输血科管理应进一步加强。部分医疗机构输血科未独立设置,工作人员配备不到位等情况,不能满足临床工作需求。②质量管理体系应进一步完善。有的输血科质量体系文件多年未进行评审,实用性和适宜性有待加强,有的文件不符合新颁布的法律法规要求。③计算机信息系统使用管理须进一步加强。检查中发现大部分医疗机构输血科(血库)未及时使用计算机信息系统管理血液的入库和出库,导致无法及时查看血液库存状况和追踪血液去向。④加强强检设备定期维护校准,保证校准参数符合工作实际。

图4 2015—2020输血科实验开展传染病标记物检测方法统计

郑拉让[9]提出血液管理一体化及质量控制体系的建立与应用,建立输血全过程一体化的管理模式和评价机制。其研究结果在该地区建立了比较完善的市、县(区)、镇(街)三级一体化血液管理网络,完善了相关制度和工作机制;从管理组织网络一体化、质量体系建设一体化、资源配置一体化、准入评审一体化、信息网络一体化、质量控制一体化、感染控制一体化、培训教育一体化,学术科研一体化、监督考核一体化,对丰富和加强血液质量管理有一定的借鉴意义。张文韫等[10]研究提出我国医联体存在着形式上整合,但在质量控制标准、管理等方面依然沿用各自以前的方式,主要原因是缺少医联体内共同遵循的质量标准和管理规范,内部工作与考评机制存在差异,导致基层单位工作的主观能动性不强。通过医联体内建立质量管理委员会,完善医联体质量管理体系与制度,逐步建立科学、规范、与医联体相适应的质量管理体系。

郑拉让等[11]提出对临床输血进行准入许可,从准入的基本方法、原则、标准、程序、评审、许可、供血、输血、监督管理等方面进行了系统研究和实践应用,在设计上,对输血科的设置提出了标准和要求,对临床输血业务开展从管理及技术等方面制订了比较完善规范。建立了临床输血体系文件,扩充了质量管理的内涵。同时从管理层面及输血技术层面探讨质量管理的关键环节及关键控制点,强化核心制度执行及关键技术操作控制。制订临床输血评价体系及指标,为各级卫生行政部门、医疗机构加强临床管理及评审,提供依据及标准,使管理、质量监控、考核评价有机统一。

提高医疗机构的管理能力,提高临床输血质量、保障临床用血安全规范化,提高职工个人职业素质是必要条件,其中业务培训是直接方式。王含柔研究提出:培训应明确培训主体、培训内容、保障措施、考核方式、培训效果评估等培训要素的相应内容,王含柔[12]研究规范化培训形式:集中授课、计划性自学、科室轮转等;培训内容:知识与技能培训;培训考核:考核包括理论知识与实践技能操作考核等,继续医学教育考核可选择提交培训心得、闭卷笔试、实践技能操作考核等。培训保障包括制定管理制度、建立培训档案、培训经费保障。

医疗机构建立安全有效的输血管理体系,制定有效的质量控制措施,能够有效保障临床输血管理水平。赵晓明等[13]研究发现,建立安全、有效的输血管理体系,规范输血流程,加强各个环节的质量控制,保证临床用血安全。从人、机、料、法、环5个方面加强对临床输血的质量控制。输血涉及的部门、人员、程序、环节众多,工作中的微小失误会造成严重后果危及患者生命。通过各种输血相关知识的培训与考核,对输血各个环节的质量控制,输血信息化管理系统的不断完善与改进,以及输血科标准化操作规程文件的不断增加与修订,确保了临床输血的安全有效性。输血科是连接医院、患者、血站的桥梁,临床输血的安全有赖于血液采集、检验、供血、运输、储存、配血、发血等过程,输血科主要负责输血相容性检测、血液保存及发放工作。应提高输血的工作效率并不断提高输血技术水平,以保障临床输血的安全、合理、科学、有效。

医疗机构针对淄博市血液质量控制中心提出的改进建议,逐步改进,及时反馈。顾学红等[14]研究提出,制定输血全程跟踪考核标准,细化考核方法,定期反馈考核结果,并进行持续质量改进。输血反应发生率明显下降。

通过培训考核,应逐步提高临床输血委员会、输血科的监督管理。宋俊贞等[15]研究三级医院临床用血管理现状,并提出做好临床用血的合理化建议,按照评分标准,通过听取汇报、查看文件、现场检查、问卷调查、查阅病历、考核等方式,从临床用血管理、输血科(血库)建设、输血病历管理3个方面进行了全面的检查评估做好临床用血管理的顶层设计,加强基础设施和技术建设,完善培训考核制度,强化责任意识,狠抓监督管理是做好临床用血管理的有效办法。杨惠颖[16]提出全面质量管理理念,建立科学的培训工作流程,建立多层次的培训项目体系,整合多方资源,结合绩效考核、积分管理等充分调动职工积极性。

传染病标记物检测室间质量评估跟踪实验室血液标本检验质量,刘泽干等[17]根据质量控制实施阶段及侧重点,对质控进行分类;制定以项目启动质控细则及知情同意书、筛选入选表、研究者文件夹等单元模块质控细则,并依照已制定的质量控制标准实施质量控制。制定的临床试验质量控制标准具有较强的实施操作性,能有效规范临床试验质控行为,具有一定实践和参考价值。

质量管理体系的逐步改进,烟台市中心血站的宋哲等[18]提出质量风险管理(QRM)对产品整个生产周期内的质量风险进行评估、控制、沟通和回顾评审的系统化过程,结合QRM在烟台市中心血站的应用实践,对采供血机构实施QRM的前景进行初步探讨,以期为采供血机构中质量管理体系(QMS)的有效运行提供新的思路。

综上所述,通过对该市医疗机构血液质量管理考核,能够进一步贯彻落实血液管理工作相关法律法规和政策要求,强化血液安全意识,促进医疗机构输血科质量体系持续改进,保障血液质量和临床用血安全。