提升数字技能:澳大利亚职业教育人才培养的新动向

翟俊卿 石明慧

摘 要 随着数字经济时代的到来,各行各业亟须转变传统的生产方式和劳动力培训方式。近年来,澳大利亚政府不断加强技能人才培养力度,将视野投向职业教育中的数字技能培训。为培养一批熟练的数字技能人才,澳大利亚政府从顶层设计、标准制定、课程开发和技能认证等方面系统构建了数字技能人才培养体系。具体举措包括:开展全方位的数字经济战略布局、设立不同层次的数字技能框架、搭建不同群体的数字技能学习平台、拓展多样化的数字技能认证渠道。澳大利亚数字技能人才培养体系总体服务于国家数字经济战略,形成各方利益主体良性互动,并有效运用新兴技能认证手段,不断推进职业教育人才培养的实践创新。

关键词 澳大利亚;数字技能;职业教育;人才培养

中图分类号 G719.611 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)19-0073-07

作者简介

翟俊卿(1982- ),男,浙江大学教育学院副教授,教育学博士,研究方向:比较教育,科学与环境教育;石明慧(1998- ),女,浙江大学教育学院硕士研究生,研究方向:比较教育

在大数据、人工智能、机器学习等数字技术变革的推动下,数字经济正在全球范围内迅猛发展。我国在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中首次将“数字化”作为专篇论述,指出数字经济建设的关键在于加快传统产业数字化转型和新兴产业数字化崛起。数字技能人才赋能数字经济转型升级,是数字化发展的重要推动力。数字经济产业刻画数字技能人才形象,数字技能人才助推数字经济产业发展,形成人才链与产业链的有机结合。为发挥高素质数字技能人才的引领作用,加快培育和发展战略性新兴数字经济产业,澳大利亚政府将视野投向职业教育中的数字技能培训,力图培养一批熟练的数字技能人才队伍。本文重点分析澳大利亚数字技能人才培养的新动向,旨在为我国数字经济浪潮中抢占数字人才机遇提供有益经验和启示。

一、澳大利亚数字技能人才培养的动因

(一)新兴行业的劳动力需求供给不足

机器学习、云计算、虚拟现实等技术使得工作场景日益数字化,逐渐改变了传统商品和服务贸易的组织模式,催生出一大批新兴行业数字技能人才需求。技术的快速进步和劳动力需求结构的变化迫切需要一支能够熟练使用数字技能的劳动力队伍。澳大利亚发布的《数字脉搏》报告预测,从2018年至2024年,澳大利亚的数字技术劳动力需求将增长10万人,平均年增长率为2.3%。其中,信息通信技术相关行业的数字技术工人数量增长最快,超过80%的数字技术劳动力增长将发生在信息通信技术管理和运营岗位,到2024年这些行业的需求增加将超过4.3万人[1]。但相应的,这些行业的数字技能专业人才却持续供给不足。《海斯就业报告》指出,澳大利亚数字人才缺口和技能短缺现象持续扩大,这很可能是雇主需要的技能和求职者拥有的技能越来越不匹配的结果[2]。在接受调查的人力资源、技能和培训决策者中,超过一半的受访者对职业教育和培训毕业生的数字技能不满意,同时他们认为职业教育培训包和行业资格认证不足以满足数字行业对技能的要求。此外,近66%的雇主表示他们正面临着高技能人才短缺的困境,应聘工作的毕业生群体在职业教育和培训中获得的数字技能远低于他们的预期[3]。

(二)劳动者具备的数字素养水平偏低

澳大利亚经济发展委员会发布的一份报告指出,数字技能正在成为一种新的基本技能,就像今天的阅读和写作一样,应该成为职场技能发展的核心部分[4]。未来的劳动力市场要求所有参与者都应具备与数字技能相关的知识和能力,以便他们在工作场所发挥积极作用,为雇主和经济发展创造价值。然而,基础数字素养水平的不足限制了澳大利亚劳动者数字技能的提升。经济合作与发展组织(OECD)发布的《成人技能调查报告》根据技能熟练水平将识字和计算能力从低到高划分为6个等级,最低的一级水平代表成年人最多只能阅读简短的文字或理解基本的算数运算和百分比[5]。在澳大利亚,约有12.6%的成年人识字水平仅达到1级或1级以下,有20.1%的成年人算术水平在1级或1级以下。基础的识字和计算能力是发展数字技能的基础,低技能的个体将无法顺利地接受技术和继续教育并且会丧失获得更高阶数字技能的学习机会。此外,劳动者的基础数字素养水平呈现两极分化态势,初级职业工人(如生产工人)与熟练职业工人(如专业人员和技术人员)之间的识字水平差距为40.4%[6]。初级职业工人较低的数字认知水平将难以避免陷入“弱者愈弱”的马太效应,不利于整体数字经济市场的健康运行和良好发展。

(三)职业技能培训包滞后于时代需要

澳大利亚的职业技能培训包(Training Packages)规定了行业职业角色和工作任务所必需的行业知识和行为能力标准,其涵盖能力单元(Units of competency)、技能集(Skill sets)和资格证书(Qualifications)三部分[7],被广泛应用于正式或非正式的注册职业教育与培训机构。澳大利亚职业技能培训包涵盖大量的数字培训内容,分布在不同的能力单位。虽然每项培训都包括大量的数字培训,但这些培训大多是基础数字素养水平较低的培训,无法满足当前数据分析、网络安全等行业对高级数字技能人才的需求。其中,有8个培训包的211个能力单元涉及专门的數字技能,但大多数与数字技能相关的单元归属于选修课程,不是职业资格认证的核心课程,因此只有20%的学生选修这些单元[8]。虽然这为学生自主选择课程提供了较大灵活性,但数字经济的日益普及使得数字技能的重要性不断凸显,职业学校学生应将数字技能作为日后生活和工作的必修课。此外,数字技能培训包的更新度很低,有35个能力单元自2005年首次推出以来没有更新过,有84个能力单元自2011年以来没有更新过[9]。

(四)雇主未明确具体数字技能的需求

澳大利亚劳动力委员会指出:“无论是在护理行业记录日志,在零售行业接受订单,还是在工厂操作设备,所有的劳动者都需要掌握与数字技术互动的技能。”[10]虽然数字技能在所有工作环境中变得必不可少,但雇主还未明确意识到数字技能人才的重要性。大多数雇主认为,员工只需要掌握最基础的技能,如基本的计算机操作和基础数字素养。有研究对澳大利亚职业市场数据进行统计分析发现,在劳动力市场空缺的1708个职位中,只有204個空缺职位特别提到了数字技能[11]。即便一些雇主已经意识到数字技能人才在数字经济时代的需求,但无法清晰阐明他们的具体技能需求,一般只用“非常好”“好”“一般”“基础”等模糊性词语表述对劳动者的要求。这使得劳动者无法准确接收职业信息要求,只能凭借其经验假定雇主所需要的技能标准,造成双方对同一职业技能水平理解的不对等现象。同时,雇主将数字技能的概念简单窄化为使用数字工具或设备,对一些专业化的数字技能岗位只是简单描述了期望员工能够使用和操作的工具。在新兴的数字经济中,工人不仅需要在特定环境中操作特定的工具,还需要更高水平的数字思维、数字环境等整体性数字能力。

二、澳大利亚数字技能人才培养的体系

(一)顶层设计:开展全方位的数字经济战略布局

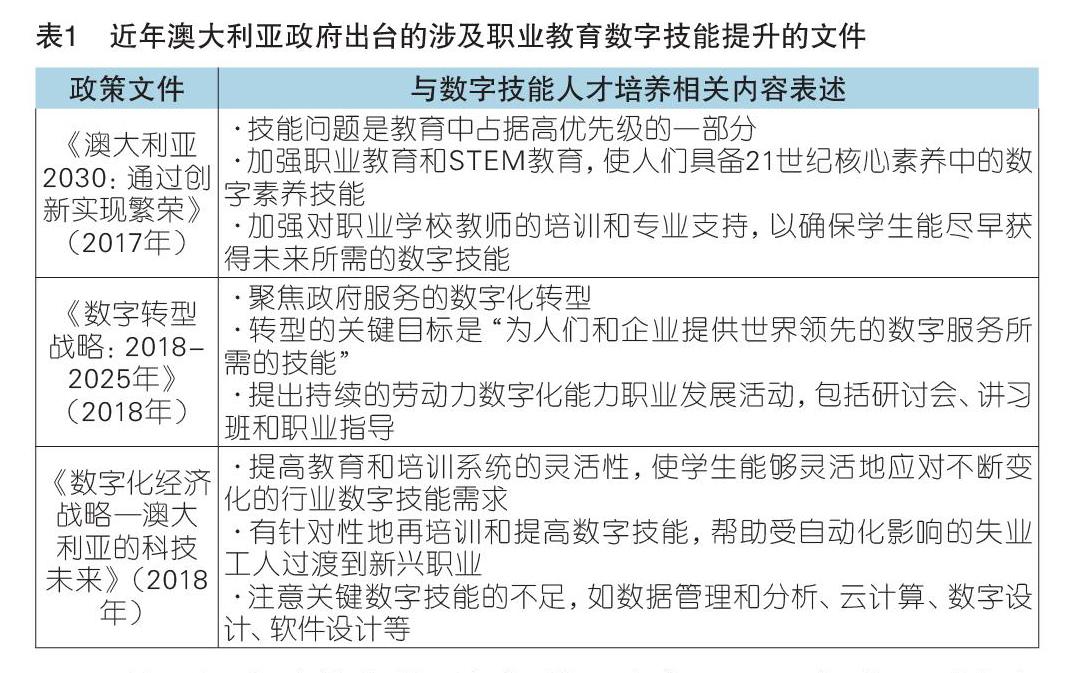

2017年,澳大利亚科学与创新委员会出台《澳大利亚2030:通过创新实现繁荣》,旨在优先通过教育培训和劳动力技能升级项目应对不断变化的行业需求,从而促进行业创新[12]。随后,澳大利亚工业、科学、能源和资源部于2018年相继推出《数字化经济战略——澳大利亚的科技未来》和《数字转型战略:2018-2025年》,这两项战略更侧重于改善国家公共卫生领域和政府服务的数字技能需求[13],见表1。

基于上述政策文件,澳大利亚政府于2018年成立了澳大利亚数据和数字理事会和澳大利亚政府数字化转型机构,目的是推动数据和数字转型方面的跨政府合作,并为所有澳大利亚人提供更优质服务[14]。同年,澳大利亚工业和技能委员会成立工业参考委员会(Industry Reference Committee),提出澳大利亚人需要培养包括数字技能在内的未来技能[15],其目标是为职业教育学生提供他们在工作场所因数字化和自动化程度提高所需的数字技能。在教育资金投入方面,教育和培训部2015年批准《澳大利亚课程:数字技术》,设立数字扫盲学校赠款项目[16]。为此,政府在2016-2018年拨款400万澳元用于数字基础能力扫盲。该项目最初的目标是支持基础水平的数字素养和设备使用技能的学习,但后来扩展到包括更高级的技能,如算法和计算思维、编码、数据合成和操作,以及设计和使用数字技术的能力。

为确保澳大利亚人拥有未来工作所需的知识和技能,2019年12月,澳大利亚政府宣布了新的国家项目——“未来基础技能计划”,该项目是国家技能委员会颁布的“传授今天和明天的技能”倡议的一部分。旨在保障劳动者拥有基础的识字和计算技能,以防止对更高阶的数字技能学习产生负面影响。其明确规定通过正式的职业教育课程、强化算术技能的短期课程、工作场所提供的课程三种模式满足不同劳动者的需求,帮助他们提高现有技能或重新学习新的技能,以便应对劳动力市场新兴职业角色的挑战,维持和获得有保障的就业机会,并接受进一步教育和培训[17]。

(二)标准制定:设立不同层次的数字技能框架

澳大利亚发布的《2019年职业技能预测报告》将职业技能中的数字技能分为两类:一是通识性的数字素养(digital literacy),二是与行业特定软件或技术相关的数字技能(digital competence)[18]。澳大利亚政府面向不同需求的人群设立不同层次的数字技能框架。

2020年4月,澳大利亚教育、技能和就业部发布《数字素养技能框架》,将数字素养技能作为第六项核心技能增设到澳大利亚核心技能框架之中,与其他基础技能如识字、算数并列,强调数字素养是个体核心技能中的关键组成部分,见表2。在这个新框架中,数字素养是指使用数字技术实现个人目标、提高就业能力和支持教育和培训所需的技能。数字素养涵盖了数字设备的硬件操作和软件操作,以及在使用各种数字技术时搜索和导航、创建文件、通信、协作、批判、分析信息、解决安全和福祉问题的能力[19]。根据场景不同,《数字素养技能框架》进一步将数字素养技能划分为个人和社区、工作场所和就业、教育和培训三个领域,并列举真实生活中的示例活动指导相关级别的学习和评估任务。该框架不仅可以衡量个人的数字素养技能、描述与工作场所和就业相关的技能要求,还可以指导注册培训机构进行课程资源设计和开发,提供数字素养审核和验证等。同时,数字素养技能的更新进一步整合了包含6大核心技能(学习、阅读、写作、口头交流、算术和数字素养)和6个能力水平(一级预科、一级、二级、三级、四级、五级)的“6×6”核心技能框架矩阵,为澳大利亚未来基础技能计划提供了可供识别和能力构建所需的数字技能工具。

在核心技能框架之外,澳大利亚政府还积极开发劳动力数字技能资格框架(Australian Workforce Digital Skills Framework),以推进劳动力数字技能教育的改革[20],将技能的使用场景进一步聚焦到工作场所,专注于职后的数字技能构建。该框架包括四个维度:工作中的数字工具、数字化的工作方式、数字化的思维方式、生活在数字时代。劳动力数字技能资格框架清晰明确地表述了劳动者现在和未来数字化工作场所中所需要的数字技能的具体特征,弥补了雇主和劳动者双方对数字技能理解的不足。

(三)课程开发:搭建不同群体的数字技能学习平台

首先,澳大利亚公立的职业教育学院(Technical And Further Education,以下简称TAFE学院)联合政府和企业等利益主体为学生提供长期连续性的、实践应用性的数字技能指导。在西澳大利亚州,当地政府和TAFE学院联合开发了专业化的数字技能培训项目及相配套的课程培训包。目前数字自动化课程在试点建设,以应对当下资源行业中劳动者自动化操作技能水平不足的问题。自主工作场所操作二级(Certificate II in Autonomous Workplace Operations)和自主控制和远程操作四级(Certificate IV in Autonomous Control and Remote Operations)的课程资源开发能够帮助职业学校定向培养资源行业所需人才[21]。新南威尔士州的TAFE学院数字实验室与企业合作,共同开发学生在机器学习、人工智能、机器人自动化、移动应用开发等领域的数字能力[22]。学校不但开设前沿的数字化新兴课程,还在校内建设数字实验室,满足学生动手实践操作的需求,培养应用型数字技能人才。

其次,短期数字技能培训成为在职劳动者应对新兴技术冲击的有效手段。一些雇主已经意识到短期技能培训的重要性,向员工提供特定的培训机会。2019年澳大利亚职业教育研究中心统计数据显示,在国家职业系统培训之外,74%的雇主向雇员提供企业内部或外部机构开展的非正式培训[23]。随着工作背景和性质的快速变化,绝大多数劳动者往往更倾向于“升级技能”(upskilling),弥补现有技能的不足,而不是“重新发展技能”(reskilling)。因此,在国家正式课程体系之外,一些非正式的短期数字技能在线培训课程平台也在建设当中,旨在满足特殊技能需求以提高劳动者技能。截至2020年3月,澳大利亚职业教育和培训国家登记册中有229门短期课程记录在册,其中81门与数字技能直接相关[24]。数字技能短期课程涵盖区块链、人工智能开发策略、云计算、加密货币,以及富士施乐打印机等内容。

此外,澳大利亚各州和领地的当地社区提供面向社区内成人的数字技能培训课程。成人和社区教育涵盖了成人职业所需的基础计算和数字技能课程,是成人学习者接受职前、衔接、初级和基础技能项目的重要途径。通过学习这些基本技能,弱势成人学习者能够获得就业所需的通用技能,并能够进一步获得高级技能学习的机会。这些课程由职业教育和成人教育的各类组织,包括工人教育协会、成人教育中心、TAFE学院的成人和继续教育项目等支持,旨在发展与劳动者求职、创业相关的基本数字技能,服务于当地社区的经济发展。

(四)技能认证:拓展多样化的数字技能认证渠道

通过正式的国家资格证书和第三方非正式的行业协会和组织机构认证,澳大利亚为不同需求的劳动者提供了多样化、可供选择的数字技能认证渠道。

澳大利亚国家资格框架是澳大利亚在义务教育后国家统一认证并沟通中小学教育、职业教育和高等教育三大教育系统的资格证书体系。其中,包含职业教育系统的资格证书代表全国统一的、以达到行业能力标准为依据的、与工作岗位相对应的证书凭证。在中小学教育系统,各州和领地目前已经开发了有关信息、数字媒体与技术的证书I、证书II和证书III;电信技术、电信技术网络建设、运营和电信技术运营的证书II和证书III;网络安全的证书IV;信息技术系统管理、软件开发、网站开发、数据库设计和开发、数字和互动游戏、信息技术网络的文凭[25]。在职业教育系统中,公立TAFE学院的自主工作场所操作二级证书、远程操作四级证书旨在支持特定行业专业化数字人才的职业发展道路。在高等教育系统中,由于“工业4.0高等学徒制计划”的推动,斯威本科技大学设置了应用技术文凭和应用技术副学士学位,以满足行业需要[26]。

数字经济市场的迅速发展要求教育和培训机构以及资格开发人员提供新型证书记录学习者多种形式的学习结果,以代替传统单一的国家资格能力证明。2019年《澳大利亚资格框架最终审查报告》显示,在职业教育和培训方面,2015-2018年非国家资格证书项目的认证人数增长了31.2%[27]。其中,微型证书(Micro-credentials)是非国家资格证书项目的主要认证形式,其证明了个体在特定专业技能上的发展能力,在时间和资源有效配置方面被视为促进现有劳动力资格认证的有效方式。寻找工作的劳动者在完成课程培训和评估后,将会获得相应的数字微型证书并展示在赞许平台(Acclaim platform)网页[28]。该页面不仅列举了获得证书所需的能力标准,每个数字证书还将链接到特定技能的职业需求,以便雇主在线获取应聘者的相关资质。这些微型证书由注册培训机构和行业内权威协会和组织给予支持和认证,如欧盟委员会(EC-Council)和项目管理协会(Project Management Institute)等,以便保障小规模人群的终身学习机会。例如,昆士兰州TAFE学院目前与政府合作共同提供免费的微型证书[29],以便在新冠疫情期间支持企业和个人促进数字扫盲基础知识、网络安全基础知识、数字数据基础知识、数据分析基础知识等领域的发展。

三、澳大利亚数字技能人才培养的策略

澳大利亚立足国内数字技能人才短缺的现实问题,在政府政策主导下,职业教育系统作为国家整体数字经济战略的有机组成部分,努力构建互惠共利、合作包容的数字技能人才培养生态系统。

(一)服务于国家整体数字经济战略

“拥有适当数字技能的劳动力,是澳大利亚在快速崛起的全球数字经济中保障竞争能力的关键组成部分。”[30]澳大利亚职业教育数字技能提升的相关政策服务于国家整体的数字经济战略,基于劳动力市场数字技能人才短缺的现实困境,联邦政府与工业部、教育培训与就业部等部门联合推进数字技能人才培养,以促进国家整体数字经济战略规划的达成。一方面,面对不同群体需求,有针对性地发展相关技能。对于一般工作场所中的劳动者,注重发展普遍通用的基礎数字素养;对于学习阶段的学生,强化与新兴技术相关的职业教育与培训课程;而对于受产业升级影响的失业工人,优先发展与工作机会相关的数字技能。另一方面,正确处理数字技能人才需求矛盾的主要方面。澳大利亚政府关注国家重点核心产业人才培养,加大在数据管理和分析、云计算、数字设计、软件设计等领域的数字技能人才支持力度,破解由于关键人才供给不足而影响国家核心竞争产业增长乏力的困局。澳大利亚国家数字经济战略坚持人才先行的理念,加强数字技能人才培养体系建设。这不仅可以解决澳大利亚当前由产业升级换代带来的技能短缺问题,还可以储备一定规模的高素质、应用型数字技能人才,抓住第四次工业革命和即将到来的数字颠覆浪潮所创造的新机遇。

(二)实现各利益主体的良性互动

产业数字化转型与国家战略需要、行业技术发展、企业发展运作等联系紧密,决定了数字化人才培养生态体系须有多主体参与[31]。尽管澳大利亚政府为数字技能人才的教育和培训创设了有利的政策环境,但数字技能人才培养的职责仍要依靠所有利益相关者,包括企业雇主、学校、教育机构以及行业协会发挥积极作用。学校职业教育与培训是数字技能人才培养的主体力量,利用国家资格框架的“立交桥”通道,能够更好地整合普通教育和职业教育的教育资源。通过在普通中学阶段开设数字技能培训课程,为学生进入专业的职业教育领域提供了重要学习途径,学生完成课程考核将获得相应的数字技能职业资格认证。企业、公司、行业协会、TAFE学院、大学和其他注册培训机构组成大范围的“培训联盟”,并形成“企业+TAFE学院”“企业+大学”“行业协会+TAFE学院”等紧密相关的利益共同体。行业协会、企业、公司根据自身行业所需技能的调查,反馈最新的职业发展动态和趋势,确定未来的技能人才需求。TAFE学院、大学和其他注册培训机构合作设计与行业需求相关的培训项目,为劳动者提供合适的课程资源和实践环境,以培养满足雇主需求的高素质数字人才。

(三)创新运用新兴技能认证手段

传统的劳动力技能认证形式一般是基于资格证书、学历文凭等正式证书,劳动者需要在正规教育体系中学习足够长的时间完成学业任务,然后通过标准化的考试而获得证书。但在以信息技术为中心的数字经济时代,学习的时空界限不断延展,多样化的学习对象、多元化的学习内容使得传统的正式证书体系难以适应社会需求。澳大利亚新兴的数字技能认证手段打破了其学历资格框架的垄断,旨在通过行业协会或各州TAFE学院权威的第三方微型证书弥补国家正式资格证书制度的不足,为劳动者提供多渠道的在数字化社会中学习、生活和工作的机会。新兴的微型证书在教育机构、求职者和雇主三方之间架起合作互助的桥梁,通过将一定的技能凭证转换为数字等价物,建立起灵活的、动态的、可溯源的数字认证系统。一是作为证书的“发布者”,在明确对学习成果评估的具体标准后,教育机构可以自主创建和生成多样化的数字徽章,得到雇主的认可。这种认可将激励更多社会性的教育机构广泛参与,拓宽学习者的技能成长空间。二是作为证书的“接受者”,求职者使用数字徽章展示自己的学习成果,有助于对自身的职业能力表现进行整体评估,在查漏补缺中弥补相关职业技能的不足。三是作为证书的“核验者”,数字徽章的真实可验证性可以使雇主有效规避用工风险,保障企业人员资源配置的最优化。

四、结论与启示

数字经济的发展态势不可小觑。《中国数字经济发展白皮书(2020年)》显示,我国数字经济规模由2005年的2.6万亿元扩张到2019年的35.8万亿元[32],增长了近14倍。同时,数字经济在国民经济中的地位不断攀升,数字经济对GDP增长的贡献率在2019年已达到67.7%,成为我国应对经济下行压力的关键抓手[33]。但与澳大利亚的困境相似,我国数字经济的发展同样面临人才短缺的挑战,而且不同行业的数字技能人才分布十分不均衡[34]。澳大利亚政府紧抓数字经济风口的机遇,大力发挥职业教育对人才培养的作用,针对本国实际制定前瞻性、整体性的职业教育数字人才培养体系,这种人才优先发展的意识和体系构建仍然可以为数字经济背景下我国职业教育的数字人才培养提供一些启示。

(一)將数字技能作为职业教育人才培养的关键技能

数字技术的变革加快了某些职业“空心化”的步伐,因此数字化工作转型要求劳动者具备必要的数字技能来适应工作情境和工作方式的变化。职业教育与培训系统与劳动力市场的供给紧密相关,需要变革学生的数字技能人才培养方案,以应对数字技术发展的变化。我国应针对数字经济时代对人才培养的新要求,梳理职业教育培养的人才需具备的数字技能及素养,设立清晰明确的数字技能人才标准,将数字技能作为职业教育人才培养的关键技能。对个人而言,学习数字技能能够为劳动者个体进入人才市场提供通行证,帮助劳动者跨越数字鸿沟,在数字时代实现自我价值的提升。对国家而言,数字技能人才既是我国数字经济加速发展的重要驱动力,也是我国参与数字化国际竞争的重要资源支撑。

(二)把握数字技能人才发展变化趋势

虽然数字化的工作场景越来越多地采用最新的智能互联技术,但人才仍然是数字产业发展的核心。数字化时代的复杂性和不确定性,需要劳动者在工作场所获取经验和其他形式的教育培训为终身学习做好准备。职业教育与培训由行业标准驱动,其核心是基于工作的学习。企业和行业协会要积极与教育和培训机构建立联系,反馈最新的行业人才需求信息,帮助教育和培训机构及时了解劳动力市场的需求。清晰的行业需求信息可以为教育课程提供“养料”,以便学生获得与未来工作相关的技能和经验,进一步促进产教融合式发展。学校既要“学数字化”,即构建起多层次、立体化的数字教育体系,系统性学习与数字化相关的课程内容,推广计算机编程、人工智能等课程,加强数字技能广泛学习;又要“用数字化学”,即推进教学信息化技术建设,运用数字化教学管理系统,推动教学形式和教学方法的数字化转型,真正在职业教育课堂实践中助力数字技能的教学创新。

(三)加强综合性的数字技能人才培养

近年来,随着大数据分析、社交媒体平台和移动设备的使用日益增多,数字技能的含义不断延展,从原先较为狭隘的技术性层面发展到包含“认知、态度、社交和情感”等非技术性的层面[35]。澳大利亚构建了全方位、整合性的数字技能框架,以加强综合性数字技能人才的培养。我国需要制定适宜的教学策略,满足数字化背景对复合人才的需求。首先,基于数字化的背景对学生进行专业化培训,通过对数字工作环境中所需数字技能相关案例的分析,使学生在具体情境中建立起对数字技能的综合性认知。其次,将数字技能的概念与实践相结合,引导学生进入企业真实的工作场景,加强数字技能运用的实践能力。同时,在数字技能人才培养过程中,也要将数字技能与学生特定的专业相结合,引导学生思考不同专业背景下数字技能的培养重点,以培养学生整体的职业技能观。

参 考 文 献

[1][17]Deloitte Access Economics.Digital Pulse 2019: booming today, but how can we sustain digital workforce growth? [R].Sydney: Australian Computer Society, 2019:14-17.

[2]Australian Industry Group. Developing the Workforce for a Digital Future[R].Sydney: National Centre for Vocational Education Research, 2018:57-60.

[3][8][20]GEKARA V, SNELL D, MOLLA A, et al. Skilling the Australian Workforce for the Digital Economy Research Report[R].Sydney: National Centre for Vocational Education Research, 2019:21-25.

[4]JOYCE S. Strengthening skills: expert review of Australias vocational education and training system[R].Australia: Department of the Prime Minister and Cabinet, 2019:103.

[5][6]OECD. Survey of Adult Skills[EB/OL].(2019-04-28)[2021-02-08].https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=AUS&treshold=10&topic=AS.

[7]Department of Education, Skill and Employment. Training Packages[EB/OL].(2020-11-12)[2021-01-20].https://www.dese.gov.au/training-packages.

[9]Innovation and Business Skills Australia. Digital Skills cross Sector Project: Case for Change[R].Canberra: Department of Education and Training, 2017:3-7.

[10][14]WIBROW B, CIRCELLI M, KORBE P. VET's response to Industry 4.0 and the digital economy: what works[R].Adelaide: National Centre for Vocational Education Research, 2020:5.

[11]HAJKOWICZ S, REESON A, RUDD L, et al. Tomorrows digitally enabled workforce: megatrends and scenarios for jobs and employment in Australia over the coming twenty years[R].Brisbane: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, 2016:32.

[12]Industry Innovatioin and Science Australia. Australia 2030: Prosperity through Innovation[R]. Canberra: Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2017:1-4.

[13][25]GEKARA V, SNELL D, MOLLA A, et al. A scan of approaches taken by Australia to build the digital skills of the existing workforce in response to digital transformation of industry[R].Australia: The Skills Training and Industry Research Network, 2020:56-102.

[15][26]SEET P S, JONES J T, SPOEHR J, et al. The fourth industrial revolution: the implications of technological disruption for Australian VET[R]. Melbourne: National Centre for Vocational Education Research, 2018:26-28.

[16]Digital Literacy School Grants[EB/OL].(2015-06-19)[2021-02-08].https://www.education.gov.au/taxonomy/term/2091.

[18][23]BADRICK T. Industry Skills Forecast-2020 Update[R].Canberra: Industry Reference Committee,2020:6-14.

[19]Foundation Skills for Your Future Program: Digital Literacy Skills Framework[R].Australia: Department of Education, Skill and Employment, 2020:15-16.

[21]WIBROW B, CIRCELLI M, KORBE P. Incorporating digital skills into VET delivery[R].Adelaide: National Centre for Vocational Education Research, 2020:3.

[22]GRIFFIN T. Workforce-ready: challenges and opportunities for VET[R].Adelaide: National Centre for Vocational Education Research, 2020.

[24]Candlefox Education Marketplace. Workforce Training[EB/OL].(2021-02-16)[2021-03-16].https://www.training.com.au.

[27]NOONAN P, BLAGAICH A, KIFT S, et al. Review of the Australian Qualifications Framework: Final Report 2019[R].Canberra: National Centre for Vocational Education Research, 2019:55-58.

[28]VETASSESS. Digital badging[EB/OL].(2021-02-16)[2021-04-16].https://www.vetassess.com.au/home/updates/post/digital-badging-the-future-of-credentials.

[29]TAFE-Queensland. Micro-credential[EB/OL].(2021-02-16)[2021-04-16].https://tafeqld.edu.au/courses/ways-you-can-study/micro-credentials/index.html.

[30]LOVEDER P. Australian Apprenticeships: Trends, Challenges and Future Opportunities for Dealing with Industry 4.0[R].Adelaide: National Centre for Vocational Education Research, 2017:43-44.

[31]施锦诚,孔寒冰,吴婧姗,王雨洁.数据赋能工程教育转型:欧洲数字化战略报告分析[J].高等工程教育研究,2021(1):17-23.

[32][33]中国信息通信研究院.中國数字经济发展白皮书(2020年)》[R].北京:中国信息通信研究院,2020:3-5.

[34]张车伟.数字经济带来就业市场新变化[N].社会科学报,2019-02-25.

[35]IORDACHE C, MARI?N I, BAELDEN D. Developing digital skills and competences: A quick-scan analysis of 13 digital literacy models[J].Italian Journal of Sociology of Education, 2017, 9(1):6-30.

Enhancing Digital Skills: Trends of Vocational Education and Training in Australia

Zhai Junqing, Shi Minghui

Abstract With the advent of the digital economy, there is an urgent need for industry to reform its traditional production and staff training methods. In recent years, the Australian government has continuously making efforts to change its vocational education and training system with an emphasis on cultivating skilled digital talents. In this regard, the Australian government has systematically developed a digital skills training system from the aspects of top-level design, standard setting, curriculum development and skill certification. In order to achieve its purpose, the Australian government has proposed a variety of strategies, including carrying out a comprehensive digital economy strategic layout, setting up digital skills frameworks at different levels of the workforce, building digital skills learning platforms to meet different needs, and expanding diversified digital skills certification channels. The digital skills talent training system in Australia serves the national digital economy strategy, forms a benign interaction between various stakeholders, and effectively uses emerging skills certification methods to continuously promote the practice and innovation of vocational education.

Key words Australia; digital skills; vocational education and training; talent cultivation

Author Zhai Junqing, associate professor at the School of Education of Zhejiang University(Hangzhou 310058); Shi Minghui, postgraduate at the School of Education of Zhejiang University