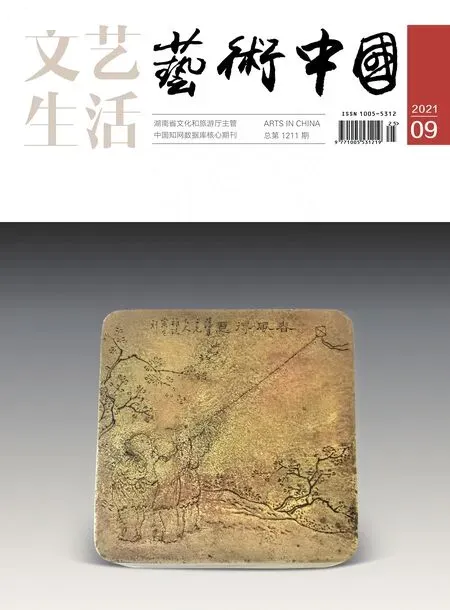

李拔可先生乌铜走银山水墨盒

◆厚厂(西安)

存过旧书,又喜欢刻铜文房,就想存几件有藏书家款识的刻铜墨盒或镇尺,能成系列当然最好,但多年过去,觉得当初还是太过奢求了,其实每件都不易得。

前几年在微信群中见这方凌戞鸣赠“拔可先生”乌铜走银墨盒,心生欢喜!虽非刻铜,但还是立即联系确认了,墨盒上的“拔可”之所以被认定为收藏家李宣龚,是结合在此之前分别出现的凌戞鸣赠送给“久芸”及“培初”两方制式相同的乌铜走银墨盒做出的综合判断,此三方墨盒应是民国时期凌戞鸣在云南昆明著名乌铜走银店铺“岳应”家定制,并分别赠送给了商务印书馆的李拔可、史久芸和陈培初。

李宣龚(1876—1952),字拔可,号墨巢,清光绪甲午举人,官至江苏候补知府,民国后辅佐张元济经营上海商务印书馆30余年,历任商务印书馆经理、董事等职,于商务之发展有巨大贡献。李拔可收藏林琴南、伊秉绶、溥心畲及清末民初同时人之诗文及书法、绘画精品,因聚伊墨卿作品甚夥,专辟一室庋藏,颜之曰“墨巢”。1933年商务印书馆珂罗版印行《默庵集锦》,拔可为之作跋。李拔可还喜藏清代及清末民初同辈诗人诗文集,1941年上海私立合众图书馆董事会成立后他任董事,襄助张元济打理合众事务,陆续将自己所藏经史子集各类书籍千余种及师友简札、书画、卷轴等一并捐入合众图书馆,内有翁方纲五言诗集《多师集》稿本、林旭《晚翠轩乙集》稿本、曾慕寒、诸贞壮等人诗集稿本等,有《闽县李氏硕果亭藏书目录》记录其捐赠书籍情况。1953年经张元济等申请将合众图书馆捐献给上海市人民政府,后更名为历史文献图书馆并入上海图书馆。李拔可善诗词,为“同光体”闽派后期的代表人物,与林畏庐、陈散原、郑孝胥等诗人多有唱和,有《硕果亭诗正续集》等存世;广交游,重情义,和林旭交谊深厚,林旭被祸后搜集其诗稿并刊行其诗文集。

对李拔可印象深刻缘于我多年前经手过一本《天籁阁旧藏宋人画册》,商务印书馆珂罗版影印的,因品相不好,看明白后就转出了,该画册的祖本为李拔可观槿斋所藏,印刷牌记中认为:为明代檇李项氏天籁阁旧藏精品,其后曾归太仓王奉常家藏,又有“烟客真赏”一印,今为闽县李氏观槿斋所得,付珂罗版印行,公诸同好,洵海内流传有绪之物,极可宝贵。《天籁阁旧藏宋人画册》曾多次刷印,版本较多,其中珂罗版初版于1922年11月、1924年3月再版、1926年6月三版、1934年国难后第一版及1938年国难后第二版,彩色铜版印初版于1926年12月,此五次珂罗版印刷及初版彩色铜版印均存图20幅。另有“四色版印、宋锦封面、活页装帧、绸盒一函”的极精装版,每册定价80元,出版年代不详,该版本印刷精美、价格昂贵,但却较珂罗版及铜版初版少了5幅图,分别为《黄鹤楼图》《潇湘步虚图》《寒林晓鸦图》《钱江观潮图》以及《穿针乞巧图》,而之后的1955年、1957年精装本均是依此本样式印刷,为不全的15图。印刷需要制版,制版需要照片,后期彩图版未能按照20图影印出版的原因,如不考虑其他因素,应是制版前此5幅原始宋画和彩色照片底片都损毁或遗失了。

李拔可《硕果亭诗集》中《战后视闸北馆址感作》一诗的注中,记录了该5幅宋画被焚毁的原因:旧藏宋画二十叶,己巳冬为馆中借印,不戒于火,毁去其五。己巳年为1929年,此之前《天籁阁旧藏宋人画册》已印刷数版,包括珂罗版及彩印版,此次商务再次“借印”应是再版需要,原始宋画被焚,拔可诗中已经讲明白,而照片底板被毁,是与本次商务不戒于火相关还是和1932年东方图书馆被倭寇所毁相关,亦或其他情况,因未见着录,不敢妄加揣测。原诗照录如下:

两不相伤两相益,上智下愚俱有役,养人不重万金产,失所要使一夫获。何来鬼瞰兼盗憎,借一翻因处此逼。虽哀心死誓雪耻,以弱攻强究难敌。白昼六丁下取将,破柱无端燔鲁壁。校书马队已天穷,犹遣亡羊同博簺。宣和数纸昔骈殉,前事应堪惩火宅。旧藏宋画二十叶,己巳冬为馆中借印,不戒于火,毁去其五。吾谋迁地适不用,空悔噬脐付陈迹。今看铜铁地上流,锲舍末由中绳墨。忧患真从识字生,走险纷纷更奚择。仍当百折作津梁,抱此劳心食劳力。

诗中提到在一·二八事变或东方图书馆被毁发生前,曾提出了“迁地”的建议,提醒商务应汲取教训,以避免兵火之灾,却未被采纳。笔者从网上得知,上海博物馆收藏的《天籁阁旧藏明仇英摹宋人画册》应为李拔可先生旧藏《天籁阁旧藏宋人画册》中的十五幅宋画,之所以被确定为明末绘画大师仇英摹本,是因其母本宋人画《宋人人物》仍藏于台北故宫博物院。当年,书画鉴定大师张葱玉不知是否见到过该故宫藏画,但在其《木雁斋书画录》中对拔可旧藏的该画册有如下着录:原称宋人,李拔可姻丈旧藏,实实父为子京所摹宋人画册之一部,原有一百幅,今所存止此矣。郑逸梅《世说人语》中有《墨巢主人李拔可》一节,介绍墨巢事迹甚多,但却只字未提被李拔可视如拱璧的这部宋人画册,或是避“长者讳”?

仇英大师级人物,摹画宋画功力深湛,下真迹一等,其摹本亦为天壤间珍物,伊秉绶作品如今被藏家追捧,隶书横额“遂性草堂”及“昨叶书堂”拍卖均已达2000万,而至迟在1931年前李拔可就因“心慕已久”而收藏伊秉绶法书、山水、花卉、题跋、笔札、铭砚等各类作品,以至达到“伊书归墨巢,世论久已定”的程度,其远见卓识,当以“法眼”视之。1933年李拔可在《默庵集锦》跋文中就对伊秉绶书法做如下定义:汀州书法,出人秦汉,微特所作篆隶有独到之处,即其行楷虽发源于山阴、平原,而兼收博取,自抒新意,金石之气亦复盎然纸上,嘉道以后,殆无有出其右者。确属的论。

乌铜走银是云南一种特殊的制器工艺,以此工艺制作的墨盒,与通常刻铜墨盒观感不同,漂亮且压手,好的作品可谓之为“器”。乌铜走银盒面一般多为文字、山水、花鸟、博古等图案(人物纹饰的不多),四壁多梅兰竹菊、冰裂、蝠纹等纹饰,因盒面及四壁均有工,称之为满工,其用料及制作工艺考究,走银线条细致入微,工艺精湛,极具地方特色,故常被用作地域性贵重礼品馈赠亲朋好友。乌铜走银墨盒存世相对较少,故市场价格居高不下,综合看来,其纹饰多偏向于传统图案,如五福捧寿、麒麟送书等,显得有些程序化,但有文人参与的乌铜走银器具则别开生面,其精品之艺术水准不输其他门类佳作。窃以为复兴乌铜走银,绝不仅仅是在工艺上的接续及传承,更重要的是需扬长避短,纳入与此工艺相契合的书画元素,这样才能有生命力。

寒斋所藏李拔可《秋江独钓图》墨盒,虽有明显使用痕迹,但品相极好,盒面描绘山水图案,视野开阔,得传统山水广远画意,一叶扁舟,一人斗笠蓑衣持竿垂钓于山水之间,天空白鹭翔集,两岸草木葱茏,数间房舍掩映于树木之间,近岸及对岸津渡隐约可见。此盒走银图案及线条与通常手法不同,线条极流畅、舒展,植被、水泽刻画自然如笔触,盒面左下角山石线条如披麻,很好地避免了一般乌铜走银山水类近景坡地密集规则的平行线条。盒面款识应为赠送人凌戞鸣手书:拔可先生清玩,凌戞鸣谨赠。盒四壁梅花及蝙蝠纹饰,底铭“云南岳应”。

2009年出版的《李宣龚诗文集》,应是目前收集最完备的李拔可著述集,读其诗可知先生交游甚广,其中有一些与参与刻铜书画家陈师曾、汤定之、萧厔泉、溥心畲、卓君庸及竹人金西厓等相关的诗词,细读颇为受益。与陈师曾相关的几首诗,现分享如下:

哀陈师曾

义宁父子皆独清,槐堂不官足代耕;江南大范相士能,纳女馆君称舅甥。荀龙头角各峥嵘,亦惟元方可为兄;担簦盘髻游东溟,学成耻随鸡鹜争;蟠胸丘壑手纵横,石溪石涛笑且惊;况复能诗早有声,目中熟睹无弥明。金石刻画技尤精,力追太末及吴兴,意将挟此骄公卿,黄金堆床笔不停。孰知遭丧悲弗滕,奔慰老父来兼程,须臾袒括从母行,庸医误人性命轻,弥天戢棺夜冥冥,钟山青溪影吊形,间关婺纬携孤茕,谁云哭死非为生,遗踪永庆风露零,白头何堪钟此情,扶将先使出愁城,长镵讬命徐更营,人生在世开阖萤,江湖聚散总浮萍,吾有四松相对青,拂试宝之同韩陵。

此诗采用叙事手法,似概括了师曾一生,其中运用典故较多,不好通读,试意译如下:义宁陈氏父子独能清白自处,师曾不为官,以书画自足;范氏江南望族,肯堂能够慧眼识人,择师曾为婿,为一段佳话;散原老人教子有方,子女各有建树,师曾为长子,行为言谈是兄弟姊妹的楷模;师曾留学东瀛归来,教书育人之暇,精研书画,胸中藏丘壑,而落笔于绢素,则笔墨纵横、满纸云烟,若石溪、石涛再世,也会惊叹!师曾早有诗名,金石刻画尤精,得世人赏识,一时洛阳纸贵。继母病逝南京,噩耗传来,师曾心中极其悲恸,作为长子,兼程前往南京奔丧,也是对老父的慰藉;“袒衣括发”送了继母最后一程,悲伤兼过度劳累而患病,庸医误人,就此离世;散原老人骤然丧妻继而丧子,心中万分悲恸,需要时间和药物慢慢调理;人生短暂,生命脆弱如萤火,聚散像浮萍般无常,为之奈何!书斋藏有师曾苍松图卷,四松相对,生机勃勃,时常拂试欣赏,视若拱璧。

师曾之逝及其身后事,史料少有记载,在袁思亮撰文、谭延闿书丹的《陈师曾墓志铭》略有提到,但亦语焉不详。据墓志铭记载,师曾赴南京为“侍母疾”,而李拔可诗中为“奔母丧”,有较大出入。1923年10月17日在北京为师曾举行的追悼会上,凌文渊发言中有:“岂料误于医药,竟与我们长别”之语,结合李拔可先生的悼师曾诗,师曾病后是因“庸医误人”而故去的说法确有其可信度,但墓志中说“以哀悴发疾死”,并未谈及“庸医误人”事。师曾墓志铭中有“越三年乙丑十月十八日,葬杭州牌坊山之原”,时在1925年;1948年散原老人亦迁葬与此,俞夫人同穴。

李拔可推崇师曾书画,在其《题师曾画竹》一诗中可见一斑:不朽岂在竹,斯人谁敢轻,挥毫皆自得,落纸半天成;石亦我所爱,风从何处生,槐堂一床墨,留与识秋声。诗中说师曾作品为世所重,“朽者”如翠竹般长青不朽,赞誉师曾画作,一半人工之力,一半造化之功,感叹师曾故去、槐堂寂寞!

李拔可先生18岁中举而入仕为官,民国后致力于文化出版事业的同时,投身实业,为华商上海水泥股份有限公司龙华厂、华丰搪瓷股份有限公司董事,集经济文章于一身,于社会贡献极大。1952年先生去世后,其夫人欲迁居,其藏书主要部分(明刻本四十四种等)经顾颉刚先生介绍,卖给了上海图书馆,《四部丛刊》初编至三编全套及百衲本二十四史由复旦大学教授章巽举债得之,其他藏书约一千斤则遭论斤售卖,当时市价整部书每百斤二十元,零星书每百斤十二元,顾颉刚在其读书笔记中直呼:惨矣!

墨盒本“小器”,但由“小器”而了解一段往事,记起那些本不应该被我们遗忘的人,从中反思并得到启迪,或许也是收藏的意义所在。这方墨盒在寒斋也存了几年,至于墨盒赠送人凌戞鸣笔者一点线索也没找到,真是有些遗憾!或许李拔可先生诗文集中的一些作品,是使用这方墨盒舔笔成就的,有缘珍藏先生曾使用文房,幸甚!幸甚!