从“青绣”产业视阈探讨青海文化产业的传承与发展

青海作为一个民族大省,文化底蕴深厚,有着多姿多彩的民族文化资源,而“青绣”就是承载这些优秀民族文化记忆的有效载体。近年来,“青绣”已成为青海广大农牧区妇女传承弘扬优秀传统文化、增收致富奔小康,以乡村振兴助推区域产业发展的重要手艺之一,成为青海文化产业的招牌和最大亮点,在脱贫攻坚和乡村振兴国家战略中占据着举足轻重的地位。但是,与“苏绣”“湘绣”等大品牌相比,“青绣”也有很多经济、地域、技能等诸多方面的制约和自身短板,需要进行多方面的改进和完善。

近年来,青海文化产业发展势头较好,其中“青绣”是最具代表性的产业品类。“青绣”产生于民间,发展于民间,是青海民间传统刺绣的简称。青海刺绣作为青海的一颗闪耀明珠,在每个世居民族中都有各自独特的传承、延续和发展。当地人民把刺绣称之为绣花、扎花或做针线,特别是在青海这片多民族聚居的热土上,“各个民族因为不同的气候、生活环境、文化发展程度及经济发展水平孕育出了不同特色的民族文化”。①青海刺绣历史悠久、手法独特、工艺精湛、风格古朴、品类丰富、针法繁多、色彩艳丽,并且广泛应用于农牧民群众生产生活的各个层面,是青海各族妇女世世代代传承的民间手工艺。

如今在青海省委省政府的高度重视和全省各族人民的不懈努力下,青海刺绣的保护、传承与发展工作取得了显著成效。社会各界在国内外通过开展宣传展示活动,扩大影响,“青绣”已成为青海的新名片和青海最具代表性的文化符号。

青海刺绣的历史渊源

党的十八大以来,习近平总书记高度重视中华优秀传统文化的传承和弘扬,重视从历史中吸取智慧,提出了文化自信是“四个自信”中更基础、更广泛、更深厚的自信,优秀传统文化就是中华民族的基因和灵魂,是中华民族的精神命脉等重要论述。②青海作为一个民族大省,文化底蕴深厚,有着多姿多彩的民族文化资源,而“青绣”就是承载这些优秀民族文化记忆的有效载体。

据记载,“青绣”从秦汉时期丝绸之路南路开通时兴起,延续并不断发展至今,在其发展和演变过程中不断地融入了中原的儒释道文化、西藏本土藏传佛教文化、北方草原的游牧文化、西域的伊斯兰文化以及现代科技文化等多元文化的因素。并且在“拉乙亥文化遗址中发现的骨锥和骨针,磨制精细、器身细长、针端锐利”,由此可以推测当时先民已学会缝制衣服或装饰兽皮。

“青绣”文化主要分布在青海省河湟地区,辐射海北、海西、黄南等地,从事人员主要为汉族、藏族、回族、土族、蒙古族、撒拉族妇女。③另外在今青海省海西州乌兰县热水墓群2018血渭一号墓中也出土了一些刺绣制品。因此,可以说“青绣”凝聚着高原儿女的智慧和情怀,已成为与群众生活非常密切的一种民间艺术。

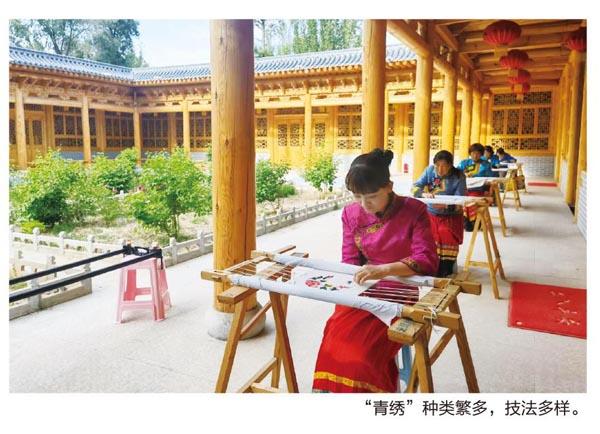

“青绣”的种类、技法特点与主要传承人

青海刺绣种类较多,其中贵南藏绣、河湟刺绣、土族盘绣、湟中堆绣和热贡堆绣、海西蒙古族刺绣等先后列入国家级、省级非物质文化遗产代表名录。

(一)种类

1、贵南藏绣

藏族刺绣最早产生于公元9世纪,藏绣、唐卡和堆绣并称藏传佛教三大艺术,是中国少数民族传统文化中最具特色的刺绣派系之一。在漫长的历史进程中,藏绣不断吸收中原文化、中西亚文化及藏传佛教文化中的艺术手法,技艺日趋成熟,已经成为青藏高原特有的文化艺术。在海南藏族自治州贵南地区,藏绣大约在民国时期传入境内。

一百多年来,这种极富民族特色的传统文化被茫巴夏森④的人们所接受,并一代代口手相授和逐渐发展起来,它既是农耕文化和藏传佛教文化相融合后形成的地域产物,也是贵南藏族妇女美丽和智慧的象征。五彩的丝线,随着指尖灵巧地舞动,在布帛上游刃自如,承载着青藏高原厚重的农耕文明和悠久的历史文化。2014年,中国工艺美术协会授予海南藏族自治州“中国藏绣艺术之乡”称号,贵南县被授予“中国藏绣生产基地”;2007年,贵南藏绣还成功列入青海省非物质文化遗产名录,其历史地位和文化价值得到了世人的认可。

对于生活在贵南农区的藏族妇女来说,藏绣是她们生活的必需品。藏族女性头戴的发辫套、腰间的配饰,服装的领边,也逐步从沉重的金银、珊瑚等改变成美观、大方、轻便的刺绣品,藏绣随之成为贵南地区的特色文化符号。这种自产自用的服饰,既能凸显地域特色和民族特色,也能让绣娘们在静心绣制的过程中,提升对美好生活的追求和向往,获得满满的幸福感和满足感。

2、河湟刺绣

河湟地区位于青海省东部日月山以东,同仁县以北,大坂山与积石山之间,黄河与湟水流域的三角地带,是青海农耕文化的发源地和青海刺绣的主要生产地。由于青海刺绣主要分布在河湟地区,因此,也称之为河湟刺绣。

(1)三川土绣

“三川土绣”源自青海省民和县南部的土族聚居区——三川⑤一带,是中国土族服饰文化的重要组成部分。“三川土绣”伴随三川土族的成长、发展代代相传,至今已有一千多年的历史,也是土族姑娘出嫁前必须要学会的一门技艺。主要用于服饰、日常用品及装饰品,还用于土族婚礼仪式中女方赠送男方的礼物方面,表现了土族人对美和艺术的追求。

(2)丹噶尔皮繡

丹噶尔古城是湟源人民的一部浓缩历史。走进湟源县城,让人们不由地感受到文成公主、赞普林卡、日月山下以及草原新城的风姿,几千年历史文化的画面在这里交相辉映,精美的皮绣作品令人目不暇接。丹噶尔皮绣便出自这样的一座灵秀山城,它是一种绣在皮张上的民间刺绣艺术,浓缩了湟源人民的创造才智和手工艺精华,包涵着丹噶尔人精湛的技艺、独特的艺术风格和丰厚的文化底蕴,至今有上千年的历史。湟源皮绣原始古朴,用料丰富、立体感突出、制作繁杂,具有鲜明的艺术个性和地域特色。

(3)撒绣和回绣

撒拉族刺绣和回族刺绣也是河湟刺绣的不同分支,其最大的特点在于图案内容和作品所呈现的立体感上。撒拉族刺绣是以循化县为主的撒拉族妇女手工刺绣产品的总称。撒拉族刺绣作为“青绣”距今有上百年的悠久历史,其特点以针法细腻、工艺精湛、立体感强、手法独特、精致匀称,色彩或淡雅或鲜明,方法独具一格而著称。长期以来,撒拉族刺绣保留和完善了自己的原始风貌,独具特色的撒拉族刺绣艺术集传统文化、民族、风俗、地域、多元文化于一身,撒拉族刺绣工艺精湛,是撒拉族多姿多彩的民族文化的主要组成部分;回族刺绣一般色彩艳丽、装饰自由,绣法包括裹绒绣、扎花绣和剁花绣等,体现出回族妇女明丽、开朗、爱美的性格特质。随着青海旅游业的蓬勃发展,特别是旅游观光人数的增多,极大地拉动了地方经济的飞速发展,从而为回绣文化产业的发展带来了前所未有的发展机遇。

3、土族盘绣

土族世居于青海,是一个能歌善舞的民族。在土族服饰文化中,最引人注目的便是土族花袖衫。⑥这些花袖衫是土族盘绣技艺的最集中体现,绣制时一般七色俱全,配色协调,色泽鲜艳夺目。同时要以黑色纯棉布做成底料后,再选面料贴上。盘绣包括头饰、衣领、腰带、枕巾、针扎以及荷包等,图案构思巧妙,具有浓郁的民族风格。有法轮、太极图、五瓣梅、神仙魁子、云纹、菱形、雀儿头、富贵不断头、人物、佛像等几十种样式。

4、湟中堆绣

湟中堆绣是刺绣艺术的创新和浮雕艺术的巧妙结合,它起源于藏传佛教圣地塔尔寺,是塔尔寺的“艺术三绝”之一,距今有四百年的历史。“塔尔寺每年农历四月、六月两次大法会上所晒的‘大佛,也是艺僧们在巨幅锦幔上堆绣的大型佛像。大佛长十余丈,宽六七丈,从山顶一直展到山腰, 气势壮观, 供数万游客信徒瞻仰膜拜。堆繡是塔尔寺独特的传统艺术, 是艺僧们美妙的艺术佳作。”⑦传统的堆绣艺术主要表现佛和菩萨以及大德们的各种活动,并依据佛经典故中的情节制作人物、山水、花卉、鸟兽等形象,配以各种衬景,造型生动,立体感极强。闻名于世的“十八罗汉”堆绣珍品,就是艺僧们巧夺天工的一大杰作。

湟中堆绣国家级传承人徐全熙,自幼酷爱民间绘画艺术,成年后在塔尔寺艺僧扎西尼玛处学习堆绣的制作技术,多年来在甘、青、藏等地的寺院、庙宇从事堆绣、彩绘的创作实践中,全面、完整地掌握了传统堆绣艺术精髓。他的作品主要是在基础上添加现实生活场景,以直观、形象、生动的画面创新和拓展湟中堆绣的表现形式和内容,并形成自己的技艺特点和独特风格。因此,湟中堆绣既是传统技法的一种继承,又是堆绣艺术顺应市场的大胆创新和探索,每个作品堪称艺术珍品。

由传统针法演进而来的湟中堆绣,在传统的设计基础上开拓新思路,面对当前市场经济和信息时代的冲击,绣娘们顺应时代发展,敢于自我调整,终于实现了迭代更新的转型和名利双收的“双赢”效果。

5、热贡堆绣

热贡堆绣距今已有二百五十多年的历史,是一种运用“剪”“堆”等技法塑造形象的艺术,多用于唐卡制作,内容以藏传佛教题材为主。不管是湟中堆绣和还是热贡堆绣,作品主要表达藏传佛教思想,并广泛应用于堆绣唐卡、堆绣帏幔、堆绣柱饰及其他装饰品等方面。从堆绣基本制作技法可分为“平堆”(平面)和“棱堆”(立体)两种。热贡堆绣以堆贴为主,绣制为辅,注重人物造型和神态,讲究各色绸缎的搭配,粗中有细,主体突出,色彩鲜明,对比感非常强烈。

6、海西蒙古族刺绣

蒙古族刺绣的历史,最早可追溯到13世纪下半叶。据史料记载,古代蒙古人很注重刺绣艺术,并且广泛应用于生活当中。蒙古族刺绣作品包括:耳套、帽子、衣服袖口、衣领、大襟、蒙古袍的边饰,以及生活中所用的荷包、碗袋、飘带、摔跤服、枕套、蒙古包等,用途广泛。青海蒙古族刺绣艺术,主要分布在海西蒙古族藏族自治州境内。

(二)技法特点与主要传承人

1、贵南藏绣传统针法有平针、串针、跳针、回旋针等十余种针法,其中民族服饰刺绣以缠针、平针为主,佛教唐卡和寺院柱帘饰件主要采用套针和跳针。常用来绣制辫筒、鞋袜、服饰,以及绣制佛像和寺院经堂的饰件等。作品特点是布局工整、平齐光亮、丝路清晰、色彩丰富、线条流畅、形象逼真,形成一种多元文化相结合的艺术手法。主要传承人有传承和发扬古老针法的绣娘多杰措,培养新人方面卓有成效的日毛吉女士,在传统基础上擅长创新和大胆改进的拉毛叶忠以及手法独特、主绣唐卡的尕藏吉等,她们凭借精湛的绣工,其藏绣作品已远销到美国、印度、尼泊尔等国家。

2、河湟刺绣主要以平绣为主,另外还有盘绣、拉绣、网绣、锁绣等多种绣法。河湟刺绣做工精细,构图简练、用色艳丽、对比强烈,有着一种古朴的气息。在刺绣的题材上,多表现青海本土元素。用途主要集中在生活日常实用的鞋、袜子、腰带、辫筒、枕头、衣领、衣袖、裤带和观赏性的钱褡、荷包、口袋片、钱包等。代表性传承人有沿用传统守旧的俞兰老师和擅长创新的弟子王志桃;从古老针法中获取灵感的河湟刺绣之三川土绣省级传承人朱二奴;丹噶尔皮绣传承人冯海萍老师和心灵手巧的聋哑人黄万梅;善于绣制家乡山水和表现民族历史题材的撒拉族刺绣传承人韩乙米娜等。

3、土族盘绣针法独特,操针时同时配两根色彩相同的线,一作盘线,一作缝线。盘绣不用棚架,直接用双手操作即可,绣娘左手拿布料,右手拿针线,首先将作盘线的那根线挂在右胸,作缝线的那根线穿在针眼上。上针盘,下针缝,一针二线,虽费工费料,但成品厚实华丽,经久耐用,成为了土族人必不可少的日常生活用品。代表性传承人有土族盘绣国家级传承人李发秀老师和徒弟胡兰索卡等。

4、湟中堆绣在制作过程中,先用纯棉布做底料,面料选好后,根据需要进行剪裁,然后用浆糊糊三到五层,面料的裱糊层一律用纯棉布衬垫。用彩色绸缎剪成各种形状,摆放在绣布上,将边缘进行细密地绣制,使其恰如其分地固定在绣布上,织物凸显极强的立体感、肌理感和丰富的表现力。达到静中有动、生动传神、惟妙惟肖的浅浮雕式艺术效果,作品粗犷中显细腻,点滴中见绝妙,技艺精湛,巧夺天工,具有丝质彩色浮雕作品的特点和质感,极具艺术观赏价值。代表性人物有湟中堆绣国家级非遗传承人徐全熙老师和乔应菊老师。

5、热贡堆绣的制作是以堆贴为主,绣制为辅。堆绣分平剪堆绣、立体堆绣、缝合堆绣三种。平剪堆绣是将剪裁成的各色布料图案堆贴在设计好的白布上,再用彩线绣边即成。立体堆绣是在剪贴的图像内垫上棉花或羊毛使图形凸起,然后将其粘绣在对称的布幔上,再将堆绣好的不同形状的图像用绣缎联成一个巨幅画卷,构成一组完整的画面,悬挂于殿堂之上,作品形象逼真,富有立体感和真实感。缝合堆绣是剪好的绸缎用手工缝制进行组合拼接而制成,艺术效果同样较佳。代表性人物有热贡堆绣国家级传承人桓贡和省级传承人土旦等。

6、海西蒙古刺绣针法多种多样,常用的绣法有平绣、贴绣、素绣、彩绣、堆绣、盘绣、缉花、锁边绣等十余种,其中最有代表性的是沿用绕针绣法的“足敖绕和”,俗称双饶针法的双排绣法“西自日格”,蒙古族传统倒针绣法“夏格拉”,还有“哈日么格”锁绣针法和“努日格”锁边绣针法等。蒙古族刺绣最大的特点就是色彩艳丽,用色无拘无束,大胆夸张,利用彩线尽情抒发自己的感情。在配色上,多用原色,很少用过渡色,色彩明快、纯厚。因此,强调绣线细韧明亮,富有弹性,以独特的艺术形式,展现蒙古族妇女精湛的技艺和蒙古族服饰的无穷魅力,体现了蒙古族绣品的自然美。代表性人物有海西蒙古族刺绣传承人达力玛、才木多、乌云白力格,县级传承人莎仁其其格和才华等。

“青绣”的传承价值和产业发展状况

“青绣”是青海各族人民长期交往交流交融中形成的文化产物,蕴含了各个民族的传统审美情趣、审美思想和审美观点,承载着厚重的民族文化记忆和各民族共享共用的重要文化符号。党的十八大以来,特别是“随着国家文化产业战略的实施,特色文化成为乡村经济、文化与社会全面协调发展的内核与动力,将产业化机制引入对特色文化的保护、传承与发展之中,既能成为区域经济开发新的增长点,又能让特色文化焕发新的生命力”。⑧

(一)“青绣”的传承价值

1、“青绣”凝聚着青海人民的智慧和情怀

青海居住着我国五十多个民族,其中汉、藏、回、土、撒拉、蒙古是青海的世居民族,每个民族都有自己独特的文化。青海文化是一个鼎足而立和兼容并包的多元文化形态,汉文化、藏文化、儒释道文化、藏传佛教文化及伊斯兰教文化在这片土地上长期浸润、相互依存,共同构筑了青海民族文化交往交流交融的壮美画卷。“青绣”就是在这样的社会环境和文化背景下应运而生,从2006年起,“青绣”中的贵南藏绣、热贡堆绣、土族盘绣、湟中堆绣、河湟刺绣、海西蒙古族刺绣先后入选国家级、省级非物质文化遗产名录,同时也随着青海省非遗保护工作的深入,刺绣艺术已经成为青海广大农牧区妇女传承弘扬优秀传统文化、增收致富奔小康,以乡村振兴助推区域产业发展的重要技艺之一。

“青绣”不仅广泛应用于服饰、生活、工艺和传统礼仪等方面,甚至在宗教寺庙、殿堂的装点和法器的修饰方面也有丰富的用途,“青海刺绣艺术富含深刻的哲学、美学、历史学、民族学和人类文化学等多种学科的重要文化价值。保护好、传承好刺绣艺术,对促进非物质文化遗产保护工作,弘扬优秀的传统文化,具有重要意义”。⑨“青绣”承载了青海各民族发展延续的历史和文化内涵,体现了青海刺绣的独特工艺和青海人民热爱家乡、描绘锦绣山河的无比情怀,凝聚着高原妇女心灵手巧、不怕寂寞,擅长精工细作,敢于创新的智慧和技艺。

2、“青绣”拓宽了青海妇女放眼世界的视野

其一,按照青海省委、省政府“八个一”工程部署要求,“青绣”产品先后在青海文化旅游节、青洽会、“青绣”大赛、文化和自然遗产日“民族团结进步”青海刺绣展暨刺绣大赛、“青绣”文化衍生品设计大赛传统工艺与乡村振兴论坛、成都国际非遗节、外交部全球推介活动等国内外活动上精彩亮相。与此同时,青海通过设立31家省级“青绣”扶贫就业工坊来助推乡村振兴、巩固脱贫攻坚战略成果。

其二,青海非遗保护协会、青海刺绣行业协会等行业组织牵头开展民族刺绣展示交流、研发创新、宣传培训、线上线下销售等活动。2019年9月,选自土族盘绣、湟中堆绣、热贡堆绣、河湟刺绣、贵南藏绣、蒙古族刺绣、湟源皮绣等类别多样的400余件“青绣”作品,在青海省图书馆同步进行的青海刺绣展会上竞相绽放,2021年5月19日在西宁市城南会展中心举办的《青海文化旅游节》开幕式上,“‘青绣服饰秀”系列节目在舞台上一展风采,来自全国各地的专家和游客一睹“青绣”时尚服装的魅力,感受传统纹样与现代时尚创意设计的巧妙融合和精彩碰撞,体验指尖艺术邂逅当代审美的别样雅致。

其三,2021年6月12日,一年一度的“文化和自然遗产日”系列活动在青海各地如期举行,来自全省各地的“绣娘”闻讯赶来,她们一个个摩拳擦掌,拿出自己的精品力作,展露精湛技艺和“青绣”艺术的独特韵味,从而拓宽了“青绣”产业发展的更多展示平台和外宣、销售渠道,诠释出《“青绣”提升三年行动计划(2021-2023年)》(青政办〔2020〕81号)的“八个一”工程精神,体现了各民族团结友爱,奋发向上的精神风貌,也让人们从一根根绣线中感受到“青绣”的艺术魅力和无以伦比的审美价值,从而使绣娘们增长了见识,拓宽了她们放眼世界的视野。

3、“青绣”提升了高原儿女勤劳致富的本领

通过以上活动和政府部门的大力支持,以及在青海省刺绣协会会长苏晓莉等行业带头人的引领下,刺绣爱好者多次深入基层、积极宣传,为立志以刺绣手艺进行创业增收的妇女打气鼓劲,争取创业资金,让绣娘们坚信可以依靠自己勤劳的双手,为脱贫致富奔向小康,奉献自己的力量,为当地的脱贫攻坚和乡村振兴事业增光添彩。特别是2021年,正值中国共产党建党一百周年即百年华诞,绣娘们都想通过自己巧手开花的技艺,给我们伟大的党献上一份特殊的生日礼物,她们甚幸生逢盛世,满怀对祖国无比的感恩之心,绣出了飞花舞蝶蝶恋花的神韵,彩虹飘渺见明月的空灵,巍巍昆仑万山尊的气魄,巧夺天工艺非凡的绝技。如今她们一个个走出深闺,走出田间地头,开始在刺绣工坊和都市商场开创事业,或给培训班上课,或给网购的客户发货。

在全媒体时代,传统绣娘们也不甘落后,拿起手机加入到直播带货的行列中。在展厅内,她们一边唱起歌谣,一边展示着刺绣产品,吸引众多游客和手工艺爱好者驻足观看。就如土族盘绣传承人胡兰索卡所说的那样:“我们有刺绣产品专卖店,销售柜,还有了直播间,供客户们询问和购买。我也在家拿起手机做直播,坐在炕头上也能挣到钱。”开始用线上线下结合的方式推广“青绣”产品,凭借刺绣提升了高原儿女勤劳致富的本领,使“青绣”一跃成为青藏高原所独有的时尚文化产品,甚至把产品推向全国乃至更广阔的国际市场。

“青绣”这个与青海“拉面经济”相得益彰的特色文化旅游产业,早已风靡全国,走出国门,用青海刺绣生产的背包、丝巾、西服、枕头、胸针等衍生品,已经在国内外多地有代销点,远销韩国、日本、东南亚市场。

(二)“青绣”产业发展现状

除了贵南藏绣、热贡堆绣、土族盘绣等上述六大类型以外,“青绣”还有17种细微的刺绣类别和29种绣法,是与唐卡、藏毯、昆仑玉等特色文化产品同样齐名的青海知名品牌。首先,在2016年《青海省人民政府关于加快发展文化产业的意见》(青政〔2016〕61号)中提出:“推动民间刺绣、雕塑雕刻、珠宝首饰等传统手工艺品提升品质,培育传统特色品牌。”由此推動了“青绣”产业的蓬勃发展,民族传统技艺生机盎然,在绣娘们的巧手绣制下,一件件民间技艺小产品成为农牧民群众脱贫致的主产业大法宝。

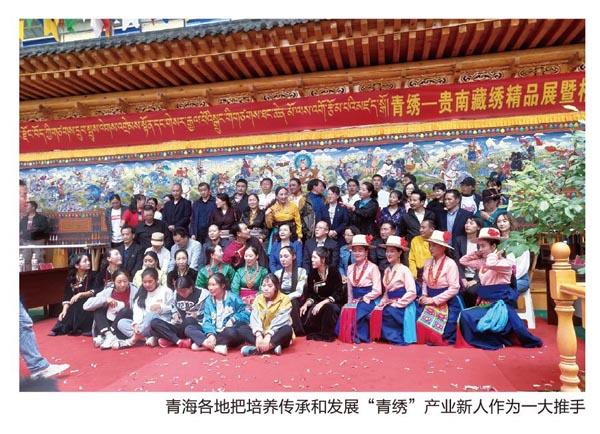

截至目前,青海省季节性从事刺绣的从业人员近30万人次,各级刺绣类非遗代表性传承人301人;包括刺绣工坊、合作社、传承基地等在内的刺绣经营单位492家;全省刺绣经营场所中长期从事刺绣人员约34207人,其中绣郎1022人,全省季节性从事刺绣的从业人员近30万人次。⑩随着“青绣”产业的不断发展,青海各地把培养新人作为传承和发展“青绣”产业的一大推手,加大对绣娘们的培训力度,并依托中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划,先后在上海大学美术学院、苏州工艺美术学院等地举办多期刺绣传承人群培训班,进一步增强刺绣传承人群的传承和实践能力。另外从2016年起,在全省各地又举办各类“青绣”培训班94期,培训绣工7380余人次。到2019年年底,全省新建的311个扶贫车间中,仅刺绣车间有57家,解决了省内近4000名妇女的就业岗位,人均收入达到15万元以上。其次,通过举办文化旅游节,联合山东省共同打造“一带一路”文化交流和产业融合发展合作样本,成立青海省刺绣行业协会,提升刺绣市场竞争力,推动“青绣”自我管理、行业自律运行机制,形成了青海刺绣行业健康有序发展和良性竟争态势。再者,全省现有刺绣类非遗项目12项,刺绣非遗代表性传承人19名,刺绣企业、协会50余家,有关刺绣为主要营生的企业遍地开花,产业特色十方鲜明,呈现出良好的发展趋势。譬如西宁湟中马莲花,海东南凉日月、青海古驿,互助素隆姑和金盘绣,循化圣驼,民和银龙,海南布绣嘎玛、五彩藏绣,海北门源红梅民族刺绣等企业,通过设立刺绣扶贫就业工坊、家庭式作坊、“刺绣公司+农户”“刺绣协会+农户”“公司+基地+农户+艺人”等多种形式,提升“青绣”品牌知名度,帮助农牧区贫困妇女实现居家就业,而且还成为青海农牧区妇女弘扬优秀民族文化,脱贫致富、增收奔小康的重要手艺和支柱产业。

“青绣”传承人对青海文化产业的积极意义

青海大多数绣娘生活在农村牧区,她们日出而作日落而息,过着与世无爭的田园农耕和放牧生活,“青绣”是绣娘们在日常劳作之余所进行的业余创作,是她们表达喜怒哀乐、体悟身边事物的感受,讴歌热爱生活,向往美好明天的艺术表达形式。“青绣”之所以能够传承至今,并成为青海诸多文化产业中的门面产业和一大亮点,离不开传承人持之以恒的努力和孜孜不倦的收徒传教。

贵南藏绣国家级非遗传承人多杰措,从小在母亲的耳濡目染下喜欢上了藏绣,为了让自己的作品能够在所参加的各类活动中脱颖而出,展现贵南藏绣独一无二的传统技艺特点,她通过学习和摸索,将精美的绣艺融入到妇女辫套中,使曾经失传的多种藏绣古老针法重新焕发出青春,给作品赋予了更加深厚的内涵和强大生命力。

贵南藏绣非遗传承人日毛吉擅长技艺传承和培养后人,她所讲授的贵南藏绣制作技术技巧课程,很受学员和当地群众的欢迎。

贵南藏绣非遗传承人拉毛叶忠是一名善于思考、大胆摸索的藏族年轻妇女,她的创作是沿用传统技法的基础上,通过不断地改进和创新,从而使作品具有惟妙惟肖、生动传神的艺术魅力。目前她与50余名绣娘组成了一个庞大的刺绣团队,正在绣制一幅反映藏族史诗英雄格萨尔王及其三十大将英勇征战的大型藏绣长卷,这幅作品是一部体现融合发展的生动实例和最高成就,代表了贵南藏绣活态传承,势必为当地的经济社会发展注入新的动能。

土族盘绣国家级传承人李发秀老师和她的得意门生胡兰索卡,将土族盘绣常用的法轮、太极图等图案绣制成刺绣艺术精品,如今天已发展为当地家喻户晓、增收可持续的盘绣产业。胡兰索卡起初在自家的院子中布置了简易工坊,带领家乡妇女一起走上了脱贫致富之路,每天七八个土族绣娘围坐在桌子旁,一边飞针走线,一边吟唱土族民歌,绣出纷繁图案,唱出幸福生活。她的代表作《土族服装装饰品,大伯腰带》,采用由红、黄、绿、蓝、桂红、紫、白等七色绣线,构思巧妙、色彩缤纷,图案逼真,用料也十分考究,具有浓郁的土族风格。

河湟刺绣的省级传承人朱二奴的代表作《生命之花》,灵感来源于青海民和三川地区土族妇女过去穿戴的肚兜。图案是朵牡丹花的平面展开图,四周蕴含着各种动植物,如石榴、蝙蝠等,寓意多子多福、吉祥如意、健康长寿。土族妇女把绣满花朵的肚兜戴在身上,预示着生命从这里开始,表达着人们对美好生活的向往和珍爱生命的思想。在过去几十年中,朱二奴对刺绣工艺始终怀有一丝不苟的态度,至今完成了50余件原创作品,并义务性地培养了一大批刺绣学员。她为人师表,孜孜不倦,精心教导所收徒弟,为保护和传承三川土绣,推动土族刺绣文化付出了心血,做出了贡献。

河湟刺绣之丹噶尔皮绣传承人黄万梅是一个聋哑绣娘,她受母亲影响,自小喜欢刺绣,后来通过老师的悉心教导和自身的不断学习、摸索,终于成为一名技艺精湛的绣娘。她的丹噶尔皮绣作品《高原精灵藏羚羊》巧妙构思,运针合理,施色恰到好处,将毛线、皮绳、马鬃及丝、绒、棉等多种绣线和平绣、网绣、盘金绣、拉锁绣等绣法合理应用到作品当中,以不同交叉线条突出绣品的明暗、物象、纹理及立体效果。

河湟刺绣之撒拉族刺绣中以循化辣子为主题的《红红火火中国梦》,以山水美景为主题的《孟达天池》《清水湾》,以风俗为主题的《撒拉族传统婚礼》等作品,具有浓郁的民族文化气息和地域风土人情的特色。撒拉族刺绣传承人韩乙米娜用一针一线绣制的大美青海画面,蕴含着习近平总书记所讲的青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态的精神实质,体现了绿水青山就是金山银山的壮丽景象和生态理念。

另外还有湟中堆绣国家级传承人徐全熙,黄南堆绣国家级传承人桓贡、省级传承人土旦等男“绣娘”,以及年过八旬的海西蒙古族刺绣传承人达力玛等人,用自己独特的表达方式将“青绣”领向更高的艺术殿堂。在乡村振兴的道路上,她(他)们依然不忘初心,依靠自己勤劳双手,为“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的新青海绣出了奔向小康的幸福美好生活,同时对青海文化产业的发展起到了推波助澜的积极作用。

结束语

“青绣”固然是青海文化产业的招牌和最大亮点,在脱贫攻坚和乡村振兴国家战略中占据着举足轻重的地位,并且在文化产业中大显身手,然而,同我国著名的“苏绣”“湘绣”“蜀绣”“粤绣”“京绣”等大品牌相比,青海刺绣还存在着规模小,组织松散,宣传力度不足,创新能力较弱、设计高度不够、从业人员培训较少,产业化进程缓慢,行业竞争力较差,品牌效应不力等诸多问题,透过“青绣”产业短板,可以看出當前青海文化产业的发展状况和现实瓶颈。因此,今后还要依靠政府部门的大力支持,提高站位、完善品牌定位,拓展文化创意生产和市场营销渠道,强化和完善体制机制,增加培训力度和外宣窗口,加大与省外的交流合作,取长补度、优势互补,让“青绣”真正成为青海人拿得出手,经得起市场考验,体现青海人物质、文化、精神生活所追求的一面镜子,成为乡村振兴的一大增收品牌。

注释

①黄永林.从资源到产业的文化创意——中国文化产业发展现状评述[M].武汉:华中师范大学出版社,2012:90.

②中国民族宗教网www.mzb.com.cn[N].资料来源:青海日报,2019-08-27.

③鄂崇荣,李卫青,张筠.“青绣”文化的保护与产业发展研究[J].民族学研究,2019(4).

④茫巴夏森:藏语地理名称,茫指今天的贵南县茫拉乡,巴指今天的同德巴沟乡一带,夏指今天的贵南县沙沟乡一带,森是藏语的三者之意。这三块地方的居民是从清末民国初期,多来自青海化隆的藏族农业地区,其风俗和装束基本一致,故有茫巴夏三地之称。

⑤即上川、中川和下川三地的统称,现为青海民和县境的官亭镇和中川乡地区。上川包括官亭、鲍家、喇家等,指现在的官亭镇周边川区;中川包括辛家、王家、杨家、马家、文家、祁家、宋家、鄂家、朱家、胡李家等地,指中川乡川区;下川包括甘家、桑布日阿等,指中川乡峡口川区。

⑥土族女人通常爱穿五颜六色的花袖衫,因此,人们习惯上叫她们为“身穿彩虹的阿姑”,土族之乡也被称作“彩虹之乡”。

⑦晓婷.中国纤检[D].2011(15).

⑧杭梅,周缘.创新集群视角下的特色文化产品研究[J].传媒广角,2018(12):75.

⑨张晓娟.非物质文化的数字化保护与开发——以青海刺绣艺术为例[J].青海社会科学,2018(3).

⑩三智才让.青海:30万绣娘共绣幸福生活[N].资料来源: 光明网,2020-09-17,09:44.

作者简介

才项多杰 青海省社会科学院副研究员,研究方向为人文历史、文献翻译