经椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉系统对老年单节段胸腰椎骨折患者术后恢复效果的影响

谭华威,魏岳松,盛启奎

(河南圣德医院 骨科,河南 信阳 464100)

传统的后路切开复位内固定术往往需要对腰背肌群进行彻底解剖,暴露受伤椎体和关节突,具有较大的创伤性,且由于老年患者身体机能较差,各方面器官功能呈现衰退现象,该手术会给患者带来较大痛苦,术后效果不佳[1-2]。经肌间隙入路手术在腰椎骨折治疗中的应用越来越多,其早期疗效和优越性也获得了业内肯定的态度,但对肌间隙入路术后腰椎稳定性、髋关节脊柱功能的研究较少[3]。鉴于此,本研究探讨经椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉系统对老年单节段胸腰椎骨折患者术后恢复效果的影响,旨在为临床治疗单节段胸腰椎骨折提供临床经验和依据,先总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2018年6月至2019年6月在河南圣德医院接受治疗的76例老年单节段胸腰椎骨折患者的临床资料,依据入路方式将其分为A组(经椎旁肌间隙入路)38例和B组(传统入路)38例。A组男16例,女22例;年龄60~78岁,平均年龄(68.32±6.78)岁。B组中男18例,女20例;年龄60~80岁,平均年龄(69.64±6.55)岁。两组上述资料比较无统计学差异(P>0.05),具有可对比性。本研究经医学伦理委员会批准。

1.2 纳排标准

纳入标准:患者均经CT、X线片及MRI检查确诊为胸腰椎骨折,且均为单节段骨折;均行椎弓根螺钉内固定术;骨折节段为L3—L5;自愿参与并签署知情同意书。

排除标准:伴有椎间盘突出、椎管狭窄者、有脊柱手术史者;合并后柱损伤的爆裂性骨折者;临床资料不完整或中途退出研究者。

1.3 治疗方法

B组采用传统入路手术:指导患者仰卧于手术床上,全麻后,采用C臂机观察受损节段,并在损伤椎体做上标记。在腰部后正中作切口,长约9 cm,依次切开皮肤及皮下组织,切断棘上韧带,从棘突和椎板骨膜下将双侧骶棘肌剥离,从而使受伤节段及以下邻近节段的椎板和关节突关节完全暴露。插入导针,C臂机下透视确定定位正确后,用自动牵引钩将两侧椎旁肌牵开,在显露出的进针点内置入椎弓根钉,并固定好受伤椎体及下方两椎体,撑开连接杆,拔出并复位,最后拧紧螺塞。缝合切口,加压包扎。A组采用经椎旁肌间隙入路手术:麻醉与手术体位与B组相同。在后侧旁正中作距中线2~4 cm的双切口,切开皮下组织,将深筋膜、皮肤向两侧分离,于最长肌与双侧多裂肌之间的间隙,将腰背部筋膜在中线两侧旁2 cm处切开,使多裂肌与最长肌分界面显露,分离肌间隙,显露关节突。安装椎弓根螺钉系统与B组相同,撑开连接杆,拔出并复位,最后拧紧螺塞。最后将皮肤和肌间隙筋膜逐层缝合,在切口内置入2根负压引流管,术后2 d拔出。

1.4 评价指标

1.4.1 矫形程度

术后随访6个月,取仰卧位对患者整个脊柱进行X线片检查,胸椎后凸角度(T2—12)采用Cobb法测量。矢状面平衡:测量S1后上角与C7铅垂线的距离。颌眉角:地面垂直线与下颌—眉弓线的夹角。

1.4.2 胸腰椎功能和脊柱功能

采用日本骨科协会(JOA)[4]胸腰椎评分标准评估两组患者术前、术后6个月的胸腰椎功能恢复情况,该评分包括临床体征(6分)、主观症状(9分)、膀胱功能(-6~0分)及日常活动受限(14分)4项内容,满分为29分,分数越高,患者胸腰椎功能恢复状况越好;采用腰椎功能障碍指数(ODI)[5]评估两组术前、术后6个月的脊柱功能,该问卷共包含10个问题,每个问题分值为0~5分,满分为50分,分数越高,患者脊柱功能越差。

1.4.3 并发症

随访6个月,观察两组术后是否有疼痛、腰肌劳损、淤血等并发症,并发症发生率=(疼痛、腰肌劳损、淤血)例数/总例数×100%。

1.5 统计学方法

数据分析工具使用SPSS 23.0软件,计量资料呈正态分布者用±s表示,组间比较用两个独立样本t检验,组内比较用配对t检验;计数资料以n(%)表示,组间比较用χ2检验,P<0.05表示差异存在统计学意义。

2 结 果

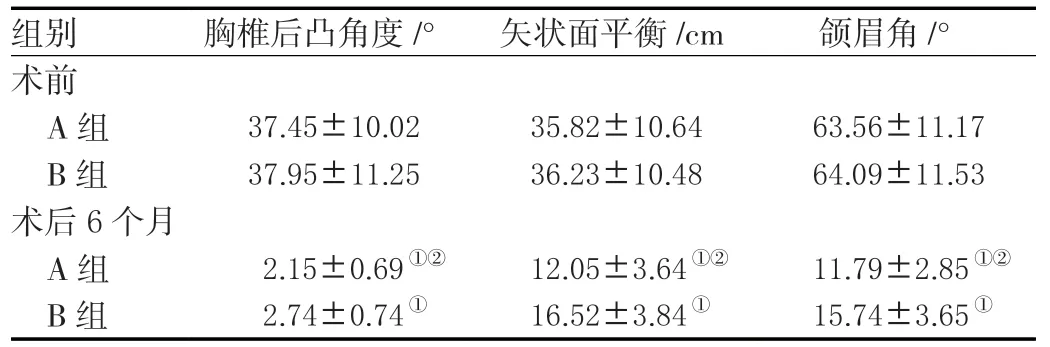

2.1 两组患者矫形程度比较

术前,两组患者矫形程度比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月,A组胸椎后凸角度、矢状面平衡、颌眉角均低于B组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者矫形程度比较(N=38,±s )

表1 两组患者矫形程度比较(N=38,±s )

注:与本组术前相比,①P<0.05;术后6个月,与B组比较,②P<0.05。

组别 胸椎后凸角度/° 矢状面平衡/cm 颌眉角/°术前A组 37.45±10.02 35.82±10.64 63.56±11.17 B组 37.95±11.25 36.23±10.48 64.09±11.53术后6个月A组 2.15±0.69①② 12.05±3.64①② 11.79±2.85①②B组 2.74±0.74① 16.52±3.84① 15.74±3.65①

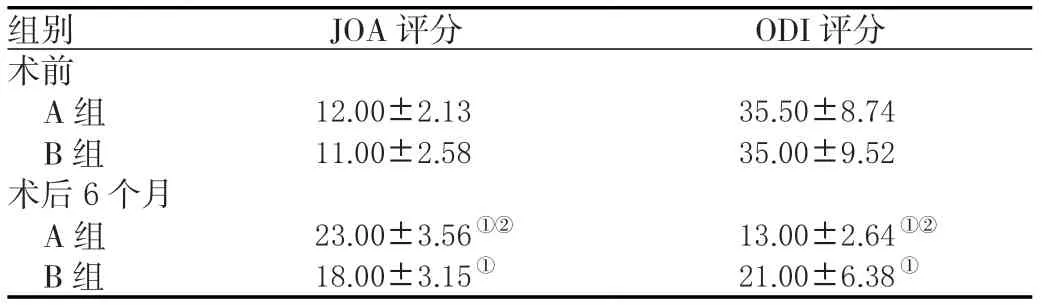

2.2 两组患者JOA及ODI评分比较

术前,两组JOA及ODI评分比较无统计学差异(P>0.05);术后6个月,A组JOA评分高于B组,且ODI评分低于B组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者JOA及ODI评分比较(N=38,±s )单位:分

表2 两组患者JOA及ODI评分比较(N=38,±s )单位:分

注:与本组术前相比,①P<0.05;术后6个月,与B组比较,②P<0.05。

组别 JOA评分 ODI评分术前A组 12.00±2.13 35.50±8.74 B组 11.00±2.58 35.00±9.52术后6个月A组 23.00±3.56①② 13.00±2.64①②B组 18.00±3.15① 21.00±6.38①

2.3 两组患者并发症发生率比较

随访6个月内,A组出现1例疼痛,1例腰肌劳损,1例淤血,并发症发生率为7.89%(3/38);B组出现4例疼痛,3例腰肌劳损,3例淤血,并发症发生率为26.32%(10/38),A组并发症发生率较B组低,差异有统计学意义(χ2=4.547,P=0.033)。

3 讨 论

传统后正中入路方式治疗胸腰椎骨折常会使受伤节段完全暴露,损伤腰背筋膜、韧带、软组织,引起淤血、腰肌劳损、疼痛等并发症,对患者的生活质量产生不良影响[6]。有资料显示[7],术中对椎旁肌生理结构、脊柱后部韧带复合体完整的保留,可减轻患者术后疼痛,使脊柱功能得到最大程度改善。

胸腰椎骨折手术治疗后多通过脊柱稳定性评估治疗效果,颌眉角、矢状面平衡、胸椎后凸角度是衡量脊柱稳定性的重要指标,前两者可反映脊柱整体力线平衡的稳定性,后者可反映脊柱的弯曲程度。治疗后通过检测上述指标,可有效评估脊柱稳定性,可侧面反映治疗效果,本研究结果显示,术后6个月,两组矢状面平衡、胸椎后凸角度、颌眉角均较术前小,且A组小于B组,表明经椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉系统对老年单节段胸腰椎骨折矫形效果较传统入路手术好,分析其原因在于,经椎旁肌间隙入路可减少剥离多裂肌,保留其在棘突上的起点,减少多裂肌损伤,从而提高矫正效果[8]。

本研究结果显示,术后6个月,两组JOA评分较术前高,ODI评分较术前低,且A组优于B组,A组并发症发生率较B组低,表明经椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉系统可促进老年单节段胸腰椎骨折患者髋关节及脊柱功能恢复,降低并发症发生率,分析其原因在于,经椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉系统经最长肌和多裂肌之间的间隙可直接到达椎弓根螺钉的进入点,无需牵拉椎旁肌即可直接完成内固定手术,避免人工牵拉造成椎旁肌缺血、械性损伤,使肌肉的正常生理特性得到维持,从而使患者的胸腰椎功能及脊柱功能得以恢复;还可以减少医源性创伤,减少术后并发症发生率[9-10]。由于研究时间和条件有限,未对骨折患者远期疗效等指标进行观察,关于经椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉系统治疗单节段胸腰椎骨折具体机制仍有待进一步研究。

综上所述,经椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉系统对老年单节段胸腰椎骨折矫形具有良好效果,可促进患者胸腰椎功能及脊柱功能恢复,降低并发症发生率。