经皮全脊柱内镜与显微镜辅助下经椎板间隙入路手术对老年腰椎管狭窄症的疗效及安全性分析

刘 华,陆圣君,龚腊梅,赵训明

(1.荆州市中心医院麻醉手术科,湖北 荆州 434020;2.荆州市中心医院骨科,湖北 荆州 434020)

腰椎管狭窄症是以腰椎结构形态异常变化为主要特征的临床常见骨科疾病,与黄韧带肥厚、腰椎小关节增生肥大、关节突内聚增生等多种因素相关[1],可引起腰背部、腿部疼痛及功能受限,且多发于老年人群[2]。相关研究指出,腰椎管狭窄症患者局部结构退变较为复杂,且骨性狭窄引起的神经受压明显,多需实施手术治疗以改善局部结构形态,缓解临床症状[3],其中经椎板间隙入路手术治疗效果明确,是现阶段临床常用手术方式[4]。随着微创外科理念的不断深入,经皮全脊柱内镜、显微镜等辅助器械也被广泛接纳,可一定程度减少腰椎结构及周围肌肉的损伤,提升整体手术效果[5-6]。但临床关于经椎板间隙入路手术辅助器械的选择尚无统一定论,故本研究将我院98例老年腰椎管狭窄症患者作为研究对象,对比经皮全脊柱内镜与显微镜辅助下经椎板间隙入路手术的效果及安全性,以期为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料

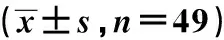

选取2018年10月至2020年10月我院老年腰椎管狭窄症患者98例,根据手术方案分为经皮内镜组和显微镜组,每组49例。2组患者性别、年龄、病程、病变节段、BMI均衡可比(P>0.05),见表1。本研究经我院医学伦理委员会审核批准(2018-017-01),患者及其家属均对手术及研究知情,自愿签署知情同意书。

表1 2组基础资料比较(n=49)

纳入标准:存在长期反复的腰腿放射性疼痛、麻木、运动障碍,且双侧交替出现,行走时症状加重;腰过伸试验阳性;腰椎X射线、CT、MRI等影像学检查结果显示存在中央型腰椎管狭窄;椎管中央矢状径<13 mm或侧隐窝矢状径<3 mm;符合手术指征;无麻醉、手术相关禁忌证。排除标准:有腰椎手术史;合并严重骨质疏松、骨质破坏;重要脏器功能障碍;意识、认知功能障碍;合并病变节段腰椎骨折、结核、滑脱、脊柱肿瘤;合并全身感染性疾病;椎管发育畸形;恶性肿瘤;合并免疫、血液、内分泌系统疾病;合并马尾综合征。

1.2 方法

2组均由同一组医师行经椎板间隙入路手术。患者行气管插管,静脉麻醉,取俯卧位,腰椎适应前屈,以体表标志、术前腰椎影像学检查情况初步定位标记责任椎板间隙,常规消毒、铺巾,于标记处使用穿刺针再次定位,穿刺方向为病变间隙正后方,定位点为椎板下缘中点处。

经皮内镜组:于棘突旁约1 cm处作纵行切口,依次切开皮肤、皮下组织,直至深筋膜,以3级套管逐级扩张,扩张套管深度至椎板间黄韧带外,不突破黄韧带,C型臂X射线透视确认套管位置满意后,置入工作套管,退出扩张套管,置入全脊柱内镜;于镜下以蓝钳咬除、射频清理黄韧带表面纤维脂肪组织,显露黄韧带、关节突、椎板,以高速磨钻打磨椎板下缘,至黄韧带附着点、棘突根部;以神经拉钩将黄韧带、硬膜囊分离,以蓝钳咬除增生肥厚的黄韧带,显露下关节突并以高速磨钻部分磨除,显露上关节突、上下关节突关节面,以枪钳、高速磨钻去除部分上关节突,术侧减压充分后可见脊髓、术侧神经根松解;调整内镜,工作套筒置于棘突下,显露对侧椎板、关节突,以高速磨钻打磨对侧椎板下缘、下关节突,显露并打磨对侧上关节突,松解对侧走行神经根;以射频刀头彻底止血,退出工作套管,缝合切口,以无菌敷贴覆盖包扎。

显微镜组:以病变椎板间隙为中心作切口,依次切开皮肤、皮下组织、肌层,直至深筋膜,置入穿刺导针,以C型臂X射线透视再次定位病变椎板间隙,扩张工作通道;连接显微镜和显示器,于镜下剥离腰椎椎板附着的肌肉组织、去除椎板外残留软组织,止血;以高速磨钻逐渐打磨扩大椎板间隙,尽可能保留背侧椎板骨质;完整剥离并切除黄韧带,充分显露椎管、侧隐窝,松解术侧神经根;同侧减压结束后调整手术台及显微镜行对侧减压,切除对侧椎板内侧部分骨质,扩大对侧侧隐窝,以神经拉钩分离黄韧带、硬膜囊,去除黄韧带,彻底减压对侧椎管、侧隐窝;显微镜下彻底止血,缝合切口,以无菌敷贴覆盖包扎。

2组术后均置入负压引流管,绝对卧床12 h,期间密切观察患者各项基本生命体征及神经系统体征变化;手术次日拔除引流管,视患者恢复情况及时辅助其在腰围保护下下床活动,并进行下肢抬高训练;术后配戴腰围保护4周,避免弯腰、负重、久坐、重体力劳动等,术后6周逐渐开始进行腰背肌功能锻炼。

1.3 观察指标

比较2组围术期指标,包括手术时间、术中出血量、术后下床时间、住院时间。比较2组并发症发生情况,包括切口感染、硬膜囊撕裂、马尾神经损伤等。

于术前、术后3 d、术后1周采集患者晨起空腹静脉血约5 mL,离心分离上层血清,采用全自动生化分析仪(日本奥林巴斯,AU2700)以酶联免疫吸附法测定氧化蛋白产物(advanced oxidation protein products,AOPP)、肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)水平,采用化学比色法测定丙二醛(malondialdehyde,MDA)水平,以评估机体炎性氧化应激反应情况。于术前、术后1周、术后1个月、术后3个月采用视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分评估疼痛程度,总分0~10分,评分越低疼痛越轻。于术前、术后1个月、术后3个月采用日本骨科协会评估治疗(Japanese Orthopaedic Association,JOA)评分评估腰椎功能,总分0~29分,评分越高腰椎功能越好。于术前、术后3个月对患者实施腰椎CT检查,测定椎间隙前后缘高度(intervertebral space height,ISH)、椎间盘高度(disc height,DH)、手术节段活动范围(range of motion,ROM)。于术前、术后3个月对患者实施腰椎MRI检查,测量多裂肌功能横截面积、腰肌相对截面积,并根据功能横截面积、总横截面积评估多裂肌脂肪沉积等级,以评估椎旁肌形态。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 围术期指标

经皮内镜组手术时间、术后下床时间、住院时间短于显微镜组,差异有统计学意义(P<0.05),2组术中出血量比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 围术期指标

2.2 炎性氧化应激指标

术前、术后1周2组炎性氧化应激指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后3 d经皮内镜组血清AOPP、MDA、TNF-α水平低于显微镜组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 炎性氧化应激指标

2.3 疼痛及腰椎功能

术前、术后1个月、术后3个月2组JOA、VAS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后1个月、术后3个月2组JOA评分均高于术前,差异具有统计学意义(P<0.05);术后1周、术后1个月、术后3个月2组VAS评分均低于术前,且术后1周经皮内镜组VAS评分低于显微镜组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 疼痛及腰椎功能分)

2.4 影像学指标

术前、术后3个月2组ISH、DH、ROM比较,差异无统计学意义(P>0.05);与术前比较,2组术后3个月ISH、DH较小,ROM较大,差异均有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 影像学指标

2.5 椎旁肌形态

2组术前椎旁肌形态比较差异无统计学意义(P>0.05);术后3个月,2组多裂肌功能横截面积小于术前,腰肌相对截面积、多裂肌脂肪沉积等级大于术前,且经皮内镜组多裂肌功能横截面积大于显微镜组(P<0.05),腰肌相对截面积、多裂肌脂肪沉积等级小于显微镜组(P<0.05),见表6。

表6 椎旁肌形态

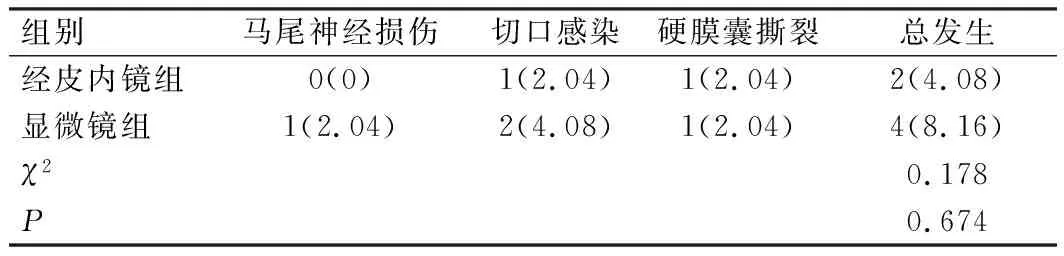

2.6 并发症情况

2组并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表7。

表7 并发症情况[n=49,例(%)]

3 讨论

腰椎管狭窄症是由多种因素共同作用引起的神经功能障碍疾病,多见于老年患者,对患者身体健康及日常生活均会造成一定影响,通过手术切除病变组织减压是治疗腰椎管狭窄症的重要方式,可达到缓解腰椎疼痛、改善腰椎功能的目的[7-8]。

既往临床研究发现,传统后路开放式椎板减压术虽可彻底扩大椎管,实现神经减压,但因硬膜囊显露范围较广,术中需剥离、牵拉相关软组织,具有创伤大、出血多、并发症多、恢复慢等不足[9]。经椎板间隙入路椎管减压术的应用可避开椎管内相关神经组织,减少不必要的神经损伤,还可实现整个椎管狭窄区、侧隐窝区的充分减压,维持腰椎稳定性[10]。近年来,随着脊柱微创手术的发展及手术辅助工具的改进,显微镜、经皮全脊柱内镜辅助经椎板间隙入路手术成为了当前研究热点之一,但两者各具优缺点,选择何种辅助工具尚无统一定论[11-12]。

本研究结果显示,经皮内镜组手术时间、术后下床时间、住院时间短于显微镜组,可见经皮全脊柱内镜辅助经椎板间隙入路手术在缩短手术时间、加快术后康复方面更具优势。同时,本研究发现术后3个月经皮内镜组椎旁肌形态指标优于显微镜组,可能原因为:①经皮全脊柱内镜手术具有良好的照明及图像放大系统,可提高手术操作期间视野清晰度,从而减少椎旁肌肉损伤;②工作通道直至黄韧带表面或椎板,配合磨钻去除关节突,可实现有效减压,发挥对周围正常结构的保护作用;③工作通道经肌间隙进入,可减少脊柱后方机械性损伤,维持局部结构稳定[13-16]。而显微镜下术中需切开或剥离椎旁肌肉实施椎管手术,危及脊柱稳定性的同时会增加椎旁肌肉损伤,导致椎旁肌形态改变[17]。本研究结果还显示,显微镜组出现1例马尾神经损伤,考虑与显微镜术中牵拉神经根及硬膜囊有关,而经皮全脊柱内镜手术于神经根前方操作,对神经结构干扰较少,避免了神经损伤。进一步分析VAS、JOA评分及腰椎影像学检查结果发现,经皮全脊柱内镜手术可显著缓解患者疼痛程度,推测原因在于手术创伤相对较小,可有效防止周围组织损伤,减少手术并发症,改善术后疼痛程度,说明经皮全脊柱内镜辅助下经椎板间隙入路手术在缓解短期疼痛方面更具优势。同时,本研究还发现2种术式对腰椎功能的改善效果相近,这可能是由于经皮全脊柱内镜与显微镜辅助下经椎板间隙入路手术治疗均可彻底解除神经根、硬膜囊压迫,同时保留了对侧椎旁肌、椎板、小关节等结构,从而为术后腰椎功能改善提供有利条件[18-19]。

手术创伤性操作可导致TNF-α等炎性因子分泌增加,引起炎症反应,同时导致活性氧大量产生,使其与机体内脂质、蛋白质反应生成AOPP、MDA等氧化产物,影响术后机体康复[20]。本研究血液标本检查结果显示,与显微镜辅助下经椎板间隙入路手术比较,经皮全脊柱内镜辅助下经椎板间隙入路手术机体炎性氧化应激反应较轻,考虑与其手术时间短、创伤小有关。术后1周2组各炎性氧化应激指标均趋于术前水平,说明无论是经皮全脊柱内镜或是显微镜辅助下经椎板间隙入路所致炎性氧化应激反应均为短暂性的,并未造成远期影响。值得注意的是,经皮全脊柱内镜辅助下经椎板间隙入路手术对医师操作精准度要求较高,除全面掌握解剖相关基础知识外,还需有丰富的操作经验,手术医师应加强自身知识与技能的提升,以保证手术效果。

综上,与显微镜辅助下经椎板间隙入路手术比较,经皮全脊柱内镜辅助下经椎板间隙入路手术治疗老年腰椎管狭窄症具有手术创伤小、术后恢复快、可维持椎旁肌形态等优势,患者术后腰椎恢复良好,安全有效。