千秋画品

喻军

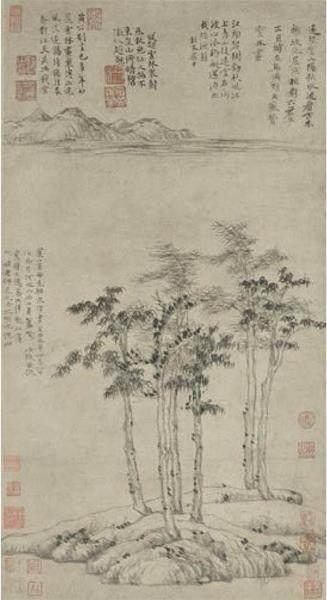

倪瓒《六君子图》

时人论画,常把不尚细谨、简淡文气一路风格称为逸品,想必多半出于不拂人情面的方便说。

“逸品”作为美学概念,有其超拔的地位,不妨回溯一下它的理论起源:首先,按“品”论书画,始于南朝。梁庾肩吾的《书品》和同时代钟嵘的《诗品》、谢赫的《古画品录》一样,都采取了按上、中、下三品或六品论书画(诗)家的形式。

事实上庾肩吾搞得还复杂些,乃三等(每等又分上、中、下三品)九品。但再完备的理论体系,也必然存在被进一步拓展的边界。唐朝的李嗣真写了一本《书后品》,其突出的理论贡献是在庾肩吾所谓“上上品”之上,单独列出了“逸品”一品。后来唐张怀瓘在他的《书断》、《画断》中,又列出了“神”、“妙”、“能”三品;朱景玄的《唐朝名画录》、张彦远的《历代名画记》等,都对这一理论作了精彩的阐发,但均没有把“逸品”置顶。直到北宋的黄休复,在《益州名画录》中把各家之说熔于一炉,提出了“逸”、“神”、“妙”、“能”四格,“逸格”再次居首,这才鼎定了“逸品”的超拔地位。

如何解读这“四格”或“四品”呢?常听人说,某某画家画什么像什么,如北宋刘道醇在论及“能品”时所说的那样:“妙于形似、长于写貌”;黄休复认为“形象生动者,故目之曰能格尔”。说实在,要达到“能格”也并非易事,但不得不说“能格”在中国历代关于画品的论述中基本都“忝列末席”。

张彦远在《历代名画记》中,把“能格”诸如“精”、“谨细”之类的表现形态排在四、五等之列。对于“妙格”,黄休复阐释如下:“画之于人,各有本性,笔精墨妙,不知所然。若投刃于解牛,类运斤于斫鼻。自心付手,曲尽玄微,故目之曰妙格尔。”这个“妙”具体来说就是不可“空陈形似,空善赋彩”,却“气韵不周、笔力未遒”。

这让我想起很多绘画作品,乍看之下,画得很精美、很“像”,但在笔墨气韵上乏善可陈,远不能通达“妙”境。如果绘画仅停留在形似这一层面,那么摄影便立显其优势,绘画的存在岂不可有可无?

再看“神品”,我理解为是指无间心手、以技进道、形神兼备、才气焕然之作也。明陶宗仪《辍耕录·叙画》所说“气韵生动,出于天成,人莫窥其巧者,谓之神品”堪为切中肯綮之论。

至于“逸品”,以为“任运成象”(荆浩)、“纯任自然”为其必备的特质。“逸”本指一种生活形态,有清逸、飘逸、高逸、放逸、超逸等种种特性,但归结为根本的一点,便是“合乎自然”这四个字,惟其如此,才容不得一丝造作和矫饰。

“逸”的精神内涵,是“上与造物者游”(庄子),也和《文心雕龙》所谓“嗤笑徇务之志,崇盛忘机之谈”的魏晋风度十分契合。“笔简意永”乃逸品最突出的特点之一,与名教之繁、表达之缛必有不类之差池。有时,为了表达的传神而不得不放弃细节的刻画,才能通达笔不周而意周的平淡境界。

“妙”、“神”、“逸”三品都与道家精神贯通,在这里,“表现”与“写意”不悖,倪云林所谓“逸笔草草,不求形似”、“聊写胸中逸气”的说法,正是对“逸品”最直亮的诠释。

信息

铭心妙相:龙门石窟艺术对话特展

近日,“铭心妙相:龙门石窟艺术对话特展”在上海大学博物馆举办。展览展出27件龙门石窟研究院特藏和16件当代艺术作品。千年前的北魏“龙門二十品”、北魏至唐代的造像与当代艺术家的作品,将在展览空间中,与当代观众对话,展现古代石窟与碑刻艺术的永恒魅力。