“木艺匠心”劳动教育主题课程的设计与实施

闵宝翠 张红

摘要:以优秀传统工艺为根基,融合现代科技,开发“科技+劳动教育”课程,可以彰显新时代劳动教育的文化价值,帮助学生准确理解劳动教育的文化内涵。教学中,教师可结合学生的兴趣点和生活圈,设计“木艺匠心”劳动教育主题课程,依据课程目标、结构、内容、实施和评价的组织路线,形成系统性的课程方案,采用项目式学习、跨学科学习、主动学习、深度学习等方式开展教学;通过一个个短小精悍的活动项目,帮助学生树立科学的劳动价值观,掌握劳动知识和劳动技能。

关键词:劳动精神;课程设计;“木艺匠心”

新时代背景下,学校劳动教育要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,使学生能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。课程是教育活动的核心载体,教学活动是课程的生动演绎,劳动课程肩负着传承和创新劳动文化的使命。以优秀传统工艺为根基,融合现代科技,开发“科技+劳动教育”课程,可以彰显新时代劳动教育的文化价值,帮助学生准确理解劳动教育的文化内涵,让劳动精神、劳动情怀成为每一名学生成长的内在需求。

一、“木艺匠心”课程开发的背景

(一)工匠精神的继承

中国的木艺是传统手工与艺术的完美结合,历久弥新,博大精深。我国古代工匠们的辛勤劳动最好地诠释了“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神。精心设计的“木艺匠心”主题课程力图创设一种学习生态,让学生在设计制作中,实现对产品的内在追求和外在表现的协同统一,实现从劳动工艺到劳动精神的内涵升华。

(二)工程素养的缺失

面对日益复杂的自然环境和社会环境,解决问题能力、劳动素养和创新思维已经成为世界各国教育改革的焦点。英国的“未来工程师”和“大爆炸”课外活动作为连接理论和实践应用的桥梁,在过去几年倍受热捧。在我国,很多学生对工程知之甚少,甚至一无所知,与工程相关的职业被认为是脏、累的职业。造成这一现象的部分原因是学生在早期教育中没有积累到工程、技术的学习经验。为此,在基础教育阶段有必要提供给学生一些工程体验的机会,学生在实践中学得越多,感悟得越深刻,就越能做到知行合一。

(三)通识性目标的愿景

中小学劳动课程不是为了培养掌握某项专业技能的职业型人才,而是培养具有通识性知识技能、全面发展的人才。為此,我们将劳动主题课程设计的总体目标定位为一生好习惯、一流好品质、多手好技能。一生好习惯指能够自觉、负责、安全规范地参与劳动;一流好品质指能够养成尊重劳动、热爱劳动、脚踏实地、吃苦耐劳的劳动品质;多手好技能包括但不限于缝补技能、烹调技能、清洁技能、收纳技能、维修技能、种植技能、养护技能、理财技能等。

二、“木艺匠心”课程的教学目标

“木艺匠心”课程的总体目标是掌握画线、钻孔、锯割、连接和打磨等木工技法;树立精益求精、脚踏实地和吃苦耐劳的劳动精神;养成自觉劳动、安全劳动、诚实劳动的劳动习惯。课程面向中小学3到8年级学生,具体划分为低段(3~4年级)、中段(5~6年级)、高段(7~8年级)三个学段。

低段:注重兴趣启蒙。掌握简单木工工具的使用方法,如小手锯、锤子、热熔胶枪、锉刀、砂纸等,熟练掌握画线、锯割、钉、打磨和胶粘等技法;能够切割薄木板,对木料进行再创造,模拟物化出木艺小物件;形成对大自然的热爱和敬畏之情,养成知劳动、会劳动和爱劳动的劳动品质。

中段:注重体验制作。在低段基础上,掌握线锯、手动打孔器等木工工具的使用方法,熟练掌握锯割曲线、打孔、雕刻等技法;能够设计制作出木艺作品;体会劳动的不易,养成尊重劳动、热爱劳动、珍惜劳动成果的劳动品质。

高段:注重设计创新。在熟练使用手工工具的基础上,学会使用车床、钻床、磨床、锯床、锣床等机械工具;将现代科技与木工艺术融合,创造出实用美观的木艺产品;能够认真、安全规范地参与劳动,树立精益求精、脚踏实地、吃苦耐劳的劳动精神,辩证理解劳动即是权利也是义务的道理。

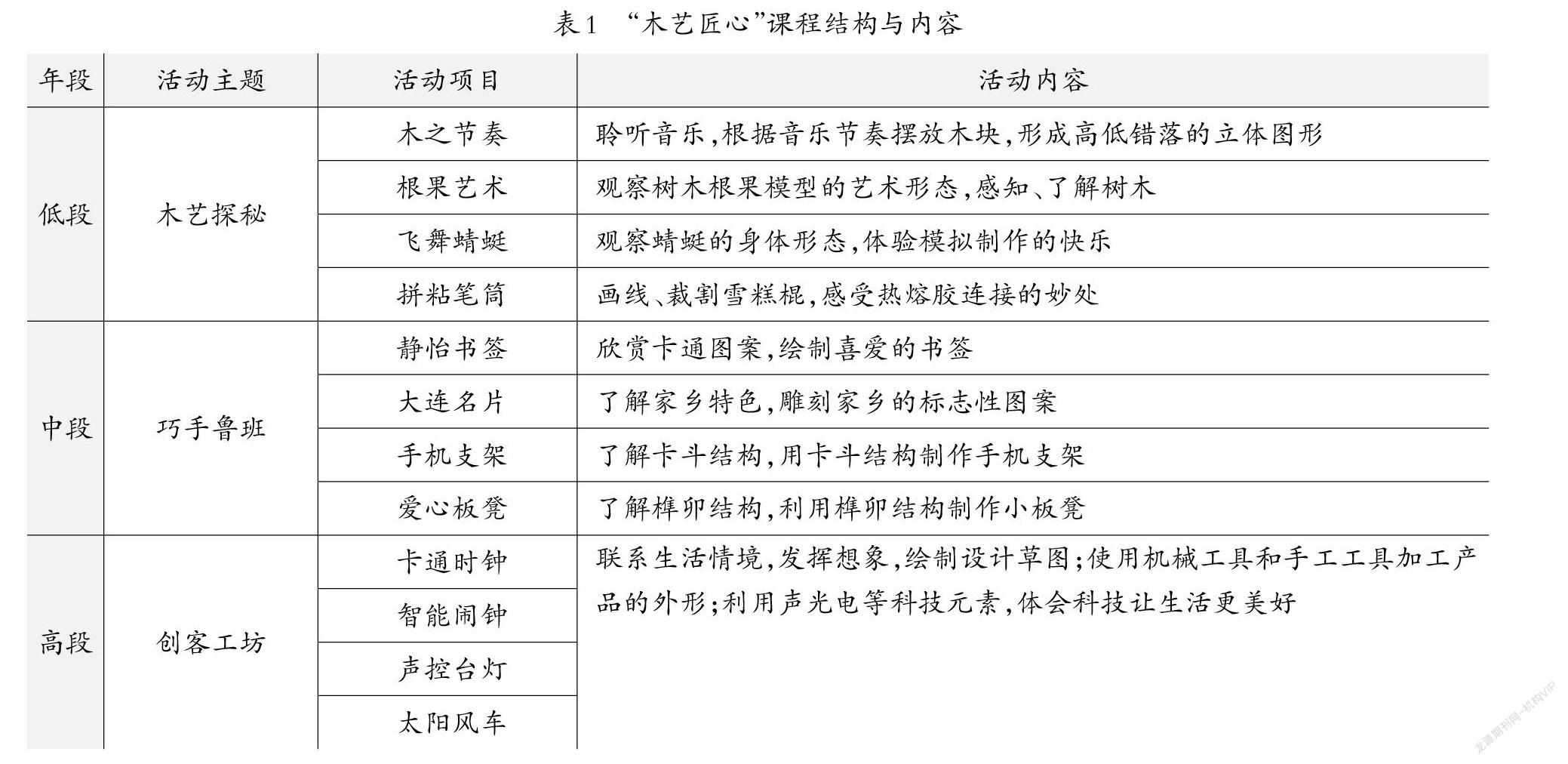

三、“木艺匠心”课程的结构与内容

依据木工课程的特点,将课程划分为木与生活、木与历史、木与科技、木与环境、木与语言和木与数学几个版块。随着课程的不断展开,这几个版块所承载的知识和技能由浅入深、由简入繁在不同学段反复出现,直到学生完全掌握。

“木艺匠心”课程经过迭代设计和完善,逐渐形成了与传统文化结合、与地域文化对接、与生活实际融合的内容体系。(见表1)

四、“木艺匠心”课程的实施

(一)课时安排

每个活动项目开展的时间依据任务难度和学生的身心发展水平而定,以60分钟为一课时,低段的小项目一般是一到两课时,高段的大项目需要三到四课时。

(二)教学设计

1.课前

课前设计主要包括学情分析、耗材准备和设置教学目标。首先,要对学生的知识水平、认知特点和学习动机等方面进行详细分析。其次,要对工具和材料进行处理和分配。第三,要科学设置教学目标,体现出对劳动价值观、劳动态度、劳动品德和劳动知识技能的培养,设计教学内容的重点和难点。

2.课中

每一个活动项目均设计为“明确预期结果”“提供学习支架”“评估学习效果”三个阶段。对整个学习过程有了明确的认知,学生就会知道进行项目学习后所应该知道、理解和掌握的能力,在整个学习过程中都会集中精力聚焦于目标的达成,合理地规划学习的次序和重点。

3.课后

教学后,教师要对教学管理、教学方法、教学流程、工具材料等方面进行优化,力图给学生提供一种促进设计、发明和制作的学习环境。学生沉浸在积极宽松和相互支持的情感氛围中,利用便捷的工具材料、体验设计型教学流程,更容易把思想转化为各种工艺作品。随着教学的深入开展,教师要不断地迭代优化以上几个要素,并兼容他们之间的动态关系。总之,劳动课堂上的教学一定要让学生的思维真正投入对有趣现象的持续探究中,这样就使得学生就技术方案进行讨论、合作实现原型设计或独立思考与操作等场景随处可见。

(三)教学模式

1.PBL项目式学习模式

PBL(Problem based learning),即基于问题的学习。为了提升学生创造性思维和问题解决能力,许多劳动课程与项目式学习(PBL)连接,给学生提供一种真实的、复杂的问题情境,以学习者为中心、以项目为驱动、以问题为导向、以设计探究为学习范式,注重学生问题解决能力、创新能力等高阶思维的培养。基于项目的学习能够帮助学生缩小知识图谱,通过探究与发现、计划与实践、调整与表现等步骤引导学生进行互动并体验项目创作,寻找解决问题的路径。

2.STEAM跨学科学习模式

STEAM教育强调以真实生活问题为核心建构课程,整合科学、数学、技术、工程、艺术、人文等领域知识内容,强调各学科之间的整合应用,支持学生以多学科、多视角和多维度的方式认识世界,在解决问题的过程中体会学科之间的内在联系。劳动任务的完成过程类似于工程师解决问题的过程。在动手操作前学生要像工程师一样对任务进行分解,设计出合理的安装步骤。工程设计活动中的实践属性可以极大地提高学生的学习兴趣,在“动手做”的实践体验当中接触“原汁原味”的工程活动。

3.6E主动学习模式

劳动教育内容多集中在技术领域,动手实践是劳动课程中的主要学习方式。6E学习模式让学生获得亲身的劳动经历、亲近的劳动情感、亲切的劳动认知,注重学生的身体体验及其生活方式的具体认知。学生亲临劳动的真实场域,经历参与(engage)、探索(explore)、解释(explain)、策划(elaborate)、深化(enrich)、评价(evaluate)六个流程,进一步体会到劳动的艰辛,也会感受到收获劳动成果的喜悦,从而使得意志得以磨炼,技能得以提升,态度得以内化,习惯得以养成。

4.多媒体辅助学习模式

多媒体辅助学习模式,即将要求达到记忆、理解层次的事实性、概念性知识设计成短小的微课,利用二维码技术辅助课堂教学活动的展开。教师可借助载有数字化学习资源的材料,把完成任务所需要的知识和技能转化成工具箱里的工具,为学生提供学习支架,方便学生学习。教师还可以借助动态知识图谱,使深度探索、创意物化以及媒体材料的创新应用过程变得可视化,为学生创设深度思考的学习环境,使学生进行分析、评价和创造的高阶思维活动。如此,利用多媒体将传统的教室变成“探究工坊”,学生在“知其然、更知其所以然”的思维活动中,综合运用习得的知识和技能进行迁移、应用和创新,在创意物化中逐渐将自己与客观世界建立联系。

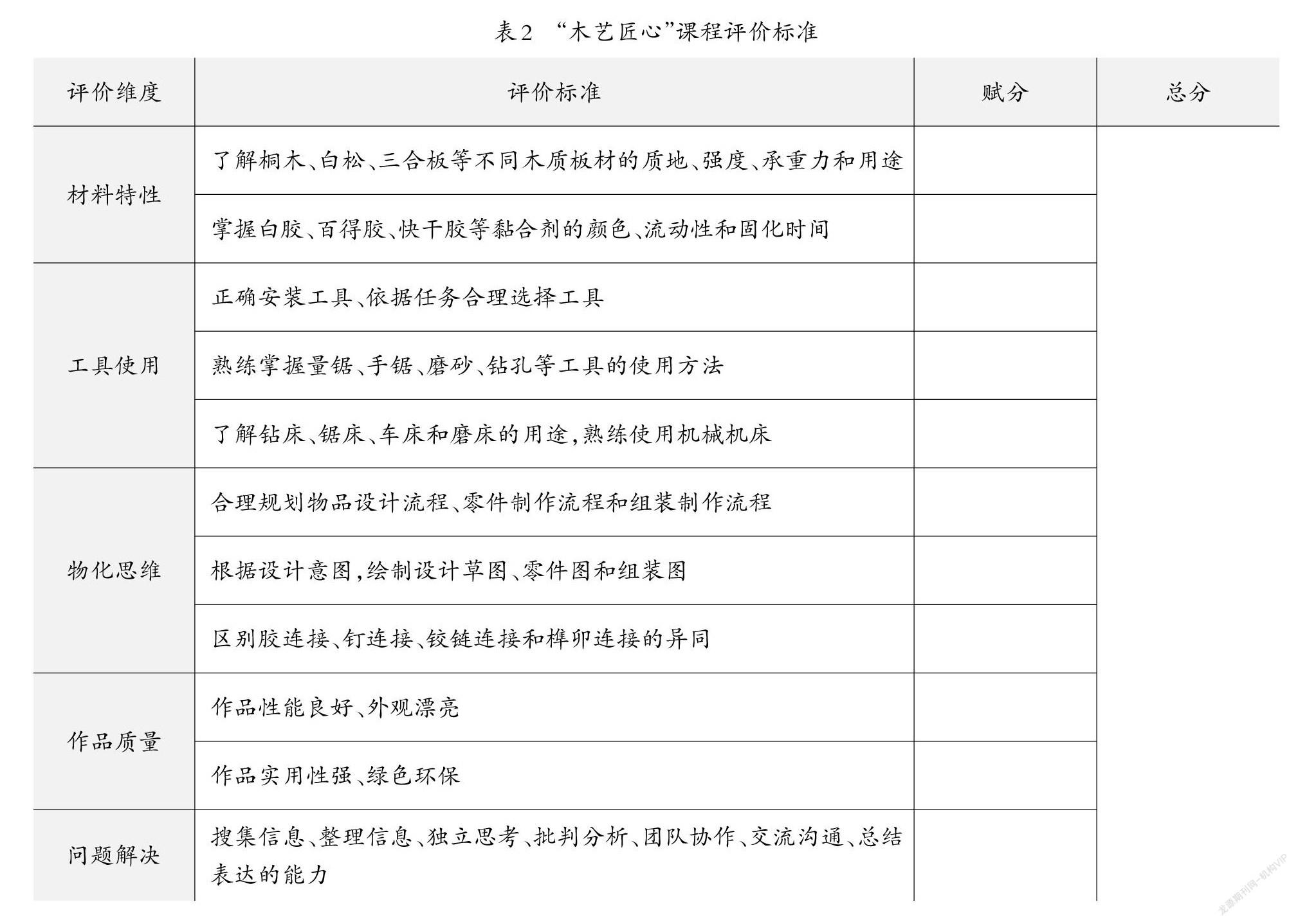

五、“木艺匠心”课程的评价标准

“木艺匠心”课程采用多元评价方式,注重保护和激发学生的劳动实践兴趣。评价内容主要包括以下几个部分:一是对材料特性认知活动的评价;二是对正确安全使用工具的評价;三是对设计构思、流程规划和产品推广的评价;四是对作品质量的评价;五是问题解决能力的评价。(见表2)

传承优秀传统文化是新时代劳动教育的应有之义。木工主题一直是中小学劳动课程的一个重要组成部分,我中心依据新时代劳动教育的育人属性,融合科技,整合资源,研发了“木艺匠心”劳动主题课程。课程旨在给学生一个造物的启蒙,在解决问题的过程中激发学生劳动潜力,使其养成崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动和诚实劳动的精神。

参考文献:

[1]班建武.“新”劳动教育的内涵特征与实践路径[J].中小学德育,2019(11).

[2]龚春燕,魏文锋,程艳霞.劳动素养:新时代人才必备素养[J].中小学管理,2020(4).

[3]闵宝翠.综合实践活动课程的建构与实施——以中小学电子电工进阶课程体系为例[J]. 教学与管理,2018(36).

(责任编辑:赵静)