循级而上得言得法

黄晓迪

【摘要】本文探讨了统编教材写人习作循级而上的编排特点,并结合教材选文特点,提出了教学策略,即:赏读文本,发现写人秘妙;链接生活中的人物,从熟悉走向新鲜;设计观察活动,从习作走向创作。

【关键词】统编教材,写人习作,教学策略

写人,是小学阶段习作练习的重要组成部分。统编小学语文教材三至六年级共安排了8 次写人习作,从单元导读和习作要求上看,写谁、用什么方法写、写到什么程度,层级各有不同。下面笔者将对统编教材写人习作的编排特点进行分析,并提出相应的教学策略。

一、统编教材写人习作的编排特点

1. 观察对象从宽泛到聚焦

《义务教育语文课程标准(2011 年版)》(以下簡称“课程标准”)指出,“写作教学应贴近学生实际……引导学生关注现状,热爱生活”。同样是写人,在选材上,教材体现出引导学生逐步深入生活、热爱生活的编排特点。(1)关注身边人。三年级起步阶段的第一篇习作就是写人习作,并将观察对象锁定为“同学”。对学生来说,同学是与自己相处时间最长的同龄人,拥有相似的生活环境,相同的学习生活,相合的兴趣爱好,相近的个性特点,便于观察发现,有话可说。到了三年级下学期,则要求学生写“身边人”,可以是同学,还可以是亲人、邻居,目的是引导学生有意识地观察周围人,搜集写作素材,发现人物特点。(2)聚焦特定人。进入中高年级,聚焦指定人群:家人、教师、“他”,同时提高了表达的要求,目的是唤起学生的关注,带着观察任务从特定的观察视角出发,发现人物特点。(3)发现新的“我”。值得注意的是,教材两次将观察视角引向自我,发现“我”的特点。一次安排在四年级下册,关注全面的“我”:外貌、性格、爱好、优缺点等,皆可入文,选材要求比较宽泛;另一次安排在六年级上册,关注特定的“我”:只能写拿手好戏。选材聚焦的目的在于发现优秀的自我,写出自己的故事,树立写作自信(见表1)。

2. 写作要求从宽和到翔实

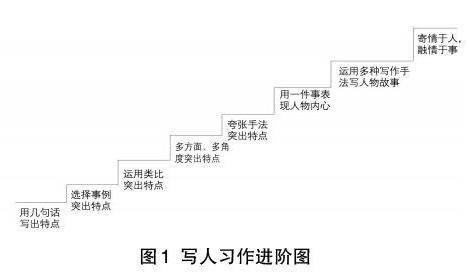

“易于动笔,乐于表达”是整个小学阶段应该遵循的习作目标。对于起步期的第一篇习作,教材提供了简要的提示:可以写“外貌、性格和特长”,写出“一两点”即可,“几句话、一段话”均可,给了学生足够的写作自由和发挥空间,旨在唤醒其习作兴趣,消除畏怯心理,感受到写作的快乐。习作要求是围绕“写人”逐步进阶的,方法是通过一篇篇例文逐步渗透的(见图1)。

围绕写人,教材从外在可感的相貌、性格、特点逐步走向人物的内心世界,从选材指导到综合运用类比、夸张等多种写作方式写好人物的故事,从选材自由到详写一件事再到选取“最典型”事例、运用多种写作方法表情达意,习作指导愈加细致,练习更加聚焦,梯度愈发显著,符合小学生习作的规律。

3. 支架搭建从宽活到精准

在写人习作的编排上,能清晰感受到教材尤其注意习作提示,以帮助学生拓宽思路,降低难度。教材主要通过举例和引导性发问来搭建习作支架,这符合小学生模仿性强、从仿作到创造这一过程的特点。以三年级写人习作为例。三年级上册开篇习作《猜猜他是谁》,从四个方面列出他的外貌、性格、品质和爱好特点,供学生按图索骥,发现身边的那个“他”;三年级下册,将身边人的特点高度浓缩为一个风趣的外号,同样隐含着对人物性格、品质、爱好等特点的概括,但与三年级上册相比,学生的观察视角更加丰富,选材思路进一步拓宽。两个泡泡图看上去只是给学生呈现了两个不同的开头,仔细审度,不难发现其中暗藏“详写一个事例”和“略写一串事例”两种写作方式。通过“上面词语让你想到谁?为什么想到他?”这一支架,启发学生问问自己,具有这个特点的人有哪些体现这些特点的事,为选材提供了思维路径。而到了五、六年级,支架搭建明显精准指向习作技能的训练:修辞手法,如夸张;写作手法,如心理刻画;写作方式,如先选材再列提纲,并注明详略等。

4. 情境创设从情趣盎然到趋于理性,多层次激发写作内驱力

小学生写作要有对象感,只有让其明白写给谁看,才能产生足够的内驱力,进而使写作过程成为创作过程。同样是写人,初学写作时,教材创生出不同的任务情境,以增加写作趣味性。如游戏化的“猜猜他是谁”,激发参与热情;一连串有趣的外号,激发创造欲望;创设拟真情境,锁定读者,使选材更有针对性;从学生阅读兴趣出发,锁定表达方式——夸张,锁定表现手法——漫画,锁定观察对象——教师,锁定人物特点——可爱。对于高年段的写作,教材侧重用命题的方式点出习作任务,用启发式的习作指导(罗列素材、列明提纲、呈现范文等)架设习作梯度,提出挑战型任务,激发习作内驱力。

由此可见,统编教材围绕“写人”,从选材到表现手法,都依据学段特点,具有不同的侧重点,同时善于营造任务情境,消除小学生对习作的陌生感、畏怯感,使写作充满情趣。但指导习作时,一讲到人物描写,总离不开“动作、心理、神态”,离不开人物的特点和事例,如果从中段到高段都这样指导,反复多次,不仅梯度模糊,而且容易使学生对写人习作产生厌倦,进而进入低水平重复阶段,背离教材编纂初衷。那么如何用好教材,使学生会观察、会发现、会表达、爱写作呢?

二、写人习作的指导策略

从学生主体角度分析习作过程,写人习作应经历“择人—蕴情—忆事—表达”的过程,也就是说,激活生活储备是基础,激发真挚情感是保证,选择典型事例是关键,构思有序表达是结果。基于以上认知,可生成以下策略。

1. 赏读阅读中的“人”,发现写人秘妙

教材中写人的选文很多,大多是名家名篇,描写精妙传神,人物形象跃然纸上。在课堂上,教师要跳出阅读教学的窠臼,摈弃烦琐的人物分析,指导学生赏读,感受作者对人物寄托的感情,获得真实的情感体验,激起自身生活积累引发的情感波澜,在情动辞发之际,恰当自如地表达出来。

第一,赏读表情达意的微妙。写人先有情。调查显示,“86%的学生喜欢情感浓烈的,由此看出影响学生阅读及写作的首选是情感因素,正义的、威武的、悲壮的……它直接震撼着学生的心灵”[1]。阅读情感反映儿童心灵成长的需要,直接影响学生的习作表达。赏读课文就是要感受作者流淌在语言文字深处的对“这个人”的浓郁真情,崇拜、钦佩、愧悔、依恋、鄙夷、欣赏……有了感情的积淀,再看作者的选材、用词、构思的精心,才能若有所悟乃至恍然大悟。以五年级上册第四单元为例,单元课文分别体现了对刘伯承从容淡定的敬佩之情(《军神》);对毛主席痛失爱子却强抑悲痛的敬重之情(《青山处处埋忠骨》);对方志敏生活清贫,却依然对祖国、对革命事业满腔热忱的敬仰之情(《清贫》)。同样写伟人,表敬意,倾注其中的情感在细微之处有不同,选材(选文)、表现手法、心理刻画就会有较大的差异。接下来安排的习作《他了》,要求用表情、行为、语言和周围人的反应写出这个人的内心世界,教师应在学生锁定写作对象、捕捉其内心活动后,引导学生体察自己对这个人的情感。同样是“他伤心了”,字里行间流露出的感情是同情、怜悯,还是惋惜、内疚?感情基调定下来,再思考选择哪一个事例最能把自己的感情赋予其中。接着回忆与这一感情有关的细节:神情、语言、细微的动作等。经历这样一番从“阅读激情—回忆蕴情—构思传情—写作表情达意”的思考沉淀后,情动而辞发,学生笔下的“人”才有血有肉,有真情实感。由此可见,情,为写人之道;而技,为写人之术,若赏读时将情置之不顾,只陷入品词析句之中,可谓“皮之不存,毛将不附”。

第二,赏读遣词造句的精妙。写人的文章有各种各样的表现方法,适时地引导学生进行必要的字、词、句、章的赏读,不仅能使其丰富词汇积累,获得感性体验,还能让学生感受到词句推敲的精妙。如笔者在课前播放了一段摔跤的视频,让五年级的学生将观察到的动作写下来,学生写的大多是“推、绊、倒、拉”这样大幅度的明显动作;再口述摔跤的过程,学生讲得零散模糊,大同小异;接着赏读五年级下册《人物描写一组》中的《摔跤》一文,圈画出小嘎子、小胖墩儿两人摔跤的动作,再连起来读一读,边读边想象,猜猜小嘎子是个怎样的人。经历“赏读—建构—赏悟”的过程,学生发现摔跤既有“蹦、转、扳、摔”这样的大动作,更有“顶、挠、钩、别”这样不易察觉的小动作,二者结合,才能再现摔跤动作的精妙。在赏读过程中,学生聚焦小嘎子这一人物形象,发现了他“猴儿似的”身材特点,又发现了他“机灵、冒进、沉不住气”的性格特点,感叹作者写摔跤的精妙——既体现了从“占上风”到“摔得仰面朝天”的全过程,读来栩栩如生,又生动传神地写出了两位摔跤者身材、性格的截然不同,人物形象跃然纸上。此时再进入《形形色色的人》(习作5)的习作练习中,学生对“具体”的程度就有了鲜明的认知:不仅可以把大动作与小动作结合起来写精妙,还可以通过对比巧妙突出人物的性格特点。

第三,赏读谋篇布局的奥妙。教材中写人的选文各有特色,但编者将其组合为一个单元后,教师要善于解析这组选文在谋篇布局上的共同特点,在赏读中引导学生发现其中的秘妙,并自发运用。如三年级下册第六单元围绕“在童年的百花园里,我们看到了真善美”,先后编排了《童年的水墨画》《剃头大师》《肥皂泡》《我不能失信》四篇课文,讲述了童年之趣、童年之人、童年之乐、童年之事。随后安排了习作《身边那些有特点的人》,聚焦日常生活中与自己密切交往、朝夕相处的那些有特点的人。细读后不难发现,本单元课文提供了许多新鲜的人物绰号,江上的“水葫芦”、松林里的“小蘑菇”、调皮的“剃头大师”、怕这怕那的“胆小鬼”小沙,与习作中给有特点的“人”起有特点的“名”的要求相契合;写人都离不开场景的描写,如江上的欢笑,雨后松林中回荡的欢叫;离不开鲜活有趣的比喻,如熊皮一样的睡衣、梯田一样的发型……教师在教学中可进行单元统整,把这四篇课文放在一起引导学生发现写作特点,指向深度学习:(1)作者是如何围绕有特点的“名”,选取事例,写活有特点的“人”的?(2)自读《我不能失信》,试着给小庆龄取一个名,突出人物守信用的特点。学生从阅读视角切换到写作视角,通过自主学习自觉参与到对人物特点的揣摩和体会中,进而有意识地迁移运用。

总之,把习作指导融于对教材选文的赏读之中,淡化习作技巧,强化阅读体验,活化语言表达,是写人类习作“用教材教”的应有之义。

2. 链接生活中的“人”,从熟悉走向新鲜

通过写人习作调研,我们发现选取写作对象,即锁定生活中的某一个人对学生来说不难,难就难在学生要把熟人的特点描述得让大家都认可,这就离不开事例选择和语言修辞。实践证明,即便讲授了比喻、夸张这些修辞手法,强调了人物语言、动作、神态等细节描写,再辅以下水文讲解,学生在具体的写作实践中学到的知识点依然是写作的盲点。何故?因为写人习作要求学生的创作思维必须发生转换:将“熟人”经陌生化后转为“新人”,才能使人的特点活灵活现,具体可感。若观察视角固化,创作思维僵化,传授再多的写作技巧也依然是在外围打转转。如统编教材在四年级上册安排了一次习作《小小动物园》,将朝夕相处的家人当成与其有共同之处的动物来写,调动了学生写作的兴奋点。观察角度的切换带来了创作思维的活化,使生活中的“这个人”从熟悉、熟知、习以为常变得新鲜有趣。人的动作赋予了动物的意趣,相貌赋予了动物的特点,神态活脱脱就是动物的“翻版”,人的动物化使“熟人”变“新人”,写作难点变为表达趣点。再如五年级上册的《“漫画”老师》同样解决了写熟人的痛点问题,突破了老师一贯“伟光正”的刻板形象,解放了学生的思维,为人物观察打开了新窗口。如此切换对接了学生情感表达的需要,使其观察、表达在“另类”的话语体系中同频共振。此时比喻、夸张等修辞方式,正话反说、倒叙、夹叙夹议等写作技巧已作为一种工具,隐身幕后,而陌生化、情趣化的写作过程则成为学生乐此不疲享受表达的过程。教师在习作指导过程中要注意把观察人物、捕捉特点的“放大镜”巧妙转换为“哈哈镜”,将学生的习作过程转化为妙趣横生的创作过程。

3. 设计观察活动,从习作走向创作

从教材寫人习作的编排脉络来看,其经历了从中低年级“写准”到中高年级“写趣”再到高年级“写实”的过程,无论哪个阶段,都离不开对人的观察。基于习作教学指导的“观察”与一般意义上的生活观察不同。生活观察没有明确的观察目的,随着生活的情境的切换,观察点也随之转移。小学生看似观察过,但事后回忆起来,印象模糊,细节混沌,不利于积累写作素材。因此,教师在课堂上应设计真实的观察情境,运用对比、类比、联想等多种方式引导学生进入观察世界。如三年级下册“写身边有特点的人”,教师先出示一只小刺猬的漫画,布置观察任务:你认为我们班中哪位同学像这只小刺猬?请仔细观察,说清楚理由。学生进入真实的观察情境中,经过一番左顾右盼,纷纷锁定观察对象:“他的头发又短又密,摸上去很扎人,体育课后每一根头发上都挂着亮晶晶的汗珠,就像刺猬身上扎着的果子。”“他的脾气像刺猬一样扎人,有的时候看他心情不好,自己好心劝慰,结果直接被他怼了回来。”“他的身手十分灵活,有次体育课老师教前滚翻,他双手抱住腿身子蜷缩,像刺猬一样,第一个翻滚过去。”尽管观察对象并不唯一,但学生从外貌、性格、特长等方面把熟悉的同学与刺猬作了类比,迅速捕捉特点,具有观察的独特性。再如五年级下册要求把一个人的特点写具体,此时学生已学过一定的观察方法,观察活动的设计也可随之升级。如教师出示词语“喋喋不休、口若悬河”时,可让学生思考身边的哪些人具有这样的特点,试着举例说明。学生通过举例发现,同样形容人说话,“喋喋不休”是啰唆的话反复说,经常说,让听的人不耐烦;“口若悬河”则是口才好,讲起话来头头是道,令人敬佩。用不同的事例突出特点的同时,还可以通过神态、表情等细节与周围人的感受、评价等衬托人物特点。可见,将日常观察与课堂观察相联系,或对比观察,异中求同,同中寻异,精心设计观察活动,才能促成习作升级,创作得法。

总之,“人”是儿童生活中随处可见的观察对象,“写人”是养成良好观察习惯,积累习作素材,锻造谋篇布局,推敲遣词造句的重要实践活动。明确统编教材写人习作的编排逻辑,明晰写作升级路径,使学生在阅读中得言,在生活中得意,在习作实践中得法,是小学阶段写人习作的应有之义。

参考文献

[1]李文献. 小学生习作心理调查与思考[J]. 教学与管理,2007(29).