两种组间练习负荷量设计的上肢力量练习效果对比研究

李尚胥

摘 要:为揭示上肢力量训练的组间练习负荷量不同设计的练习效果差异,在文献研究的基础上,选取65名男大学生进行实验研究。将被试者分为实验组和对照组,实验组组间练习负荷量参照正态分布曲线变化设计,对照组组间练习负荷量按不变设计,实验时间共18周,每周3次,每次3组。结果显示:被试者俯卧撑、引体向上在练习12、14周后开始呈现明显差异,实验组的练习效果优于对照组。结果说明组间练习负荷量参照正态分布曲线变化设计,对提高男大学生上肢力量更为有效。

关 键 词:上肢力量训练;组间练习负荷量不同设计;练习效果;男大学生

中图分类号:G804.6文献标志码:A文章编号:1006-7116(2021)06-0126-04

A comparative study on the effect of upper limb strength exercise by design with

two kinds of exercise load between groups

LI Shang-xu

(Department of Physical Education,Zhongkai University of Agriculture and Engineering,Guangzhou 510225,China)

Abstract: In order to reveal the difference of the training effect of different designs of upper limb strength training between groups, based on literature research, 65 male university students were selected for experimental research. The subjects were divided into experimental group and control group. The inter-group exercise load of experimental group was designed according to the change of normal distribution curve, and the inter-group exercise load of control group was designed according to the constant design. The experiment lasted for 18 weeks, and 3 times a week, as well as 3 groups each time. The results show that after 12-14 weeks there is a significant difference at push-up and chin-up for subjects, and the exercise effect with experimental group was better than the control group. The study reveals that the effect of upper limb strength training between groups refer to normal distribution curve design and straight line design, which was better than the latter to improve male students upper limb strength.

Keywords: upper limb strength training;different design of practice load between groups;exercise effect;male college students

肌肉力量訓练是现代运动训练中必不可少的重要内容。运动训练中运动负荷的安排是影响力量提高的最主要因素,它一般包括强度、训练量和训练频率几个要素[1]。一般认为,训练的负荷量是每次训练完成动作的重复次数和练习组数的乘积。训练强度和负荷量作为影响力量练习的两个主要方面,不同的练习强度与负荷组数以及两者的搭配对力量提高的效应也就存在较大的差异[2]。

从目前已取得的共识来看,增强肌肉力量的抗阻练习每周至少应进行2次,才能确保力量练习效果的递进性[3]。一般均认为每周进行3次力量训练较为适宜;力量练习中负荷组数与次数的确定,应充分考虑到运动训练是一个刺激适应积累效应过程,只有一定的数量或组数的刺激,机体机能才能获得一个较好的适应改变,同一部位肌肉同一负荷形式力量练习一般要安排3~4组的刺激才有可能产生较好的力量提高效果[2]。对于力量练习间歇,相关研究认为:1 min的间歇不足以保证磷酸肌酸的完全恢复,血乳酸的显著上升表明了供能方式向混合供能方式转移。所以,研究者认为在爆发力训练时,组间间歇3~5 min能够较好保证维持各组重复练习的力量和功率[4]。将9种训练的受试者合并成1组、2组和3组练习方案,结果仍然是进行3组练习的受试者最大力量增长幅度(25.5%)高于1组和2组练习者(22.3% vs 22.0%)[5]。Kramer等[6]采用1组8~12 RM练习、3组10 RM练习以及负荷重量RM和组数变动组合的复合训练计划研究下肢力量练习14周,结果也得出3组和复合练习计划的受试者蹲起1 RM增加显著高于进行1组的练习者。Goto等[7]也从肌肉训练适应角度提出,进行下肢肌肉力量10~15个负荷重量训练6周后只有额外增加一组力量练习的受试组其肌肉肥大程度才持续增加,力量才能得到增长。

相关研究还有很多,特别是在练习方法方面取得了不少成果。可是成效评估及适应机制等方面仍待深入研究[8]。例如,关于多组练习的组间负荷量设计,只见组间练习负荷量不变设计(多组练习的每一组练习负荷量相同),而未见组间练习负荷量变化设计(多组练习的每一组练习负荷量不同)的研究报道。为此,本研究旨在探讨多组力量训练组间负荷量不变和变化设计的练习效果是否存在差异,为丰富相关研究的理论和实践提供依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

为了便于实验研究相关条件的控制,按身高、体质量、BMI指数都在正常范围,从选修同一专项的仲恺农业工程学院二年级男学生中抽取70名被试者,并按研究要求随机分成两组,实验组接受组间近似正态分布曲线变化的负荷量设计训练,对照组接受组间负荷量不变设计。两组的体育课和课外活动内容基本一致,实验研究期间被试者学习、生活都按原有作息时间和饮食习惯。经18周每周一次体育课结束部分和两次课外活动结束时的力量训练,剔除中途缺席训练和不能坚持到研究结束的被试者,最后取得有效被试者65名。

1.2 实验设计

根据前人的相关研究[2],实验设计为:每次俯卧撑和引体向上练习3组,组间休息3~4 min,每周训练3次:第1次安排在每周一次的体育课结束部分;然后每隔一天安排一次训练,而且都安排在课外活动的结束部分。每次训练的3组练习负荷,实验组做如下安排:第1组完成个人最好成绩(次数)的70%;第2组完成个人最好成绩的100%;第3组完成个人最好成绩的80%。以俯卧撑为例,假如事先测得被试者的最好成绩为9次,则该被试者第1、2、3组练习次数分别为6、9、7次(9×70%=6.3,9×100%=9.0,9×80%=7.2,小数点后做四舍五入处理取整数)。引体向上的练习以此类推。对照组的3组练习负荷都要求以个人最好成绩的100%练习,即要求3组练习都是9次。实验前后测量、记录被试者的身高、体质量等形态指标及俯卧撑、引体向上的最好成绩(也是个人这两种力量练习的最大负荷量)。每隔两周测量和记录被试者力量练习的最好成绩,作为后续力量练习负荷安排的依据。

1.3 数据处理

实验组与对照组的各指标数据均值呈现的差异,采用独立样本均值差异t检验进行分析。

2 结果与分析

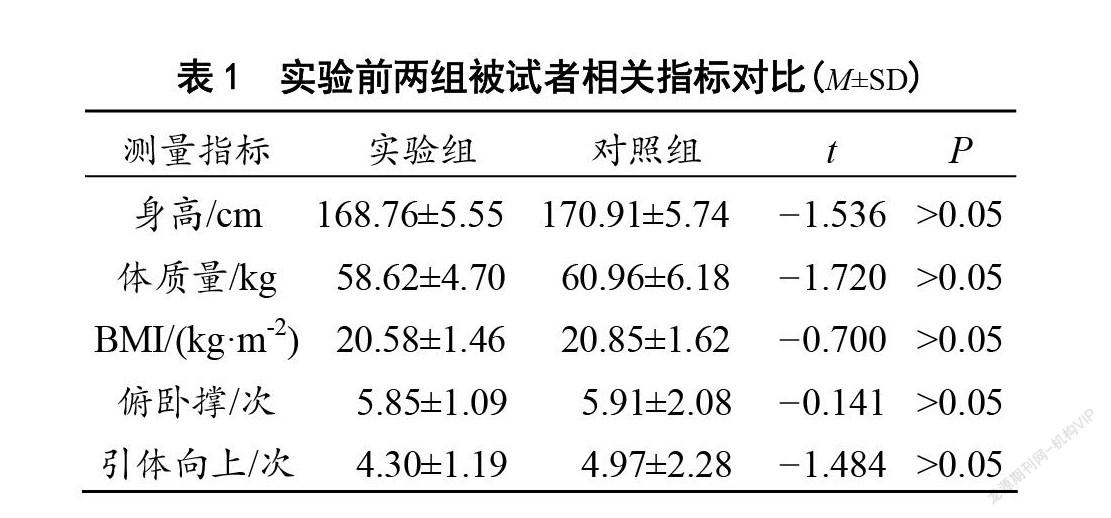

2.1 实验前两组被试者相关指标对比

从表1所测量的身高、体质量、BMI、俯卧撑和引体向上指标看,实验组与对照组的均数差异均未达到显著水平(P>0.05),说明实验前两组被试者各指标基本处于同一水平。

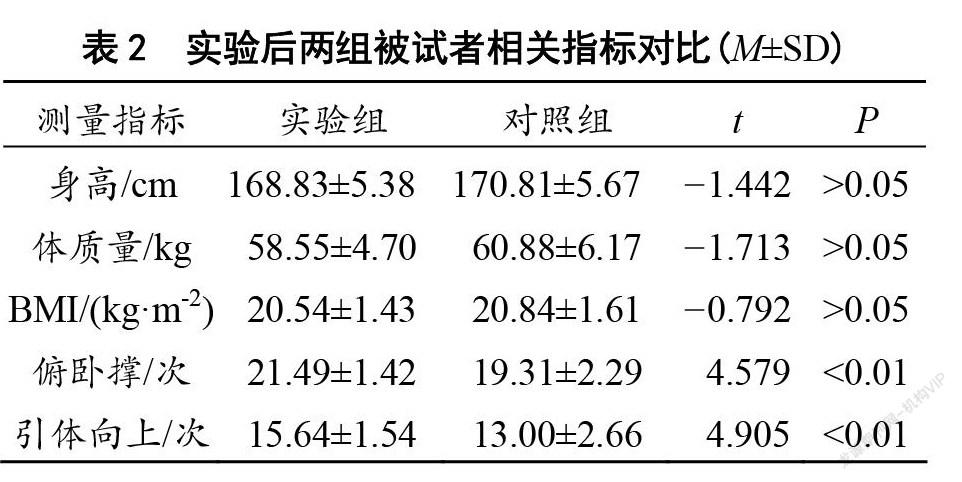

2.2 实验后两组被试者相关指标对比

由表2可见实验后实验组与对照组身高、体质量、BMI指标均值差异未达到显著水平(P>0.05),俯卧撑和引体向上次数均数差异均达到非常显著水平(P<0.01)。这表明,18周每周3次、每次3组的俯卧撑和引体向上练习后,实验组上肢力量素质提高明显优于对照组。

2.3 实验过程两组被试者主要指标对比

从图1和图2可见:引体向上训练在第1、3、5、7、9、11、13周測量结果,两组差异达不到显著水平(P>0.05),但第15、17、18周的测量结果差异达到了非常显著的水平(P<0.01,P<0.001);俯卧撑训练在第1、3、5、7、9、11周测量结果,两组差异达不到显著水平(P>0.05),但第13、15、17、18周的测量结果差异达到了非常显著的水平(P<0.01,P<0.001)。这些结果说明:实验的前半段,两种组间练习负荷量设计的上肢力量练习效果未呈现明显差异,而在实验后半段,两组练习效果才显示差异,而且,这种差异越接近实验结束就变得越显著,即这两种练习成效要呈现明显差异,需要相应练习时间的积累,引体向上约需要14周,俯卧撑大概需要12周。

3 讨论

人体运动,不管是运动负荷,还是运动速度都不可能一开始就可以达到最高,是需要经过一定时间预热,在相对比较小的负荷和较慢的速度运动,让人体相应的机能活动水平得以提高,为人体适应更高负荷或速度运动做好准备。这也是人们进行相对比较大负荷运动之前要做准备活动的重要原因。尽管力量练习安排在体育课和课外体育活动的结束部分,可是,力量练习与体育课和课外体育活动,各自运动时参与工作的肌肉及其运动方式不可能一样,学生在体育课基本部分结束或者课外活动结束转入力量训练时,对于力量训练的肌肉而言,是没有得到充分活动的,这时力量练习的肌肉不大可能立即达到个人100%最大练习负荷,一般只能达到个人最大负荷的80%~90%,要获得个人100%最大负荷量的刺激,也需要一定的准备活动后才有可能。因此,组间负荷不变(以个人最大负荷量)设计的3组上肢力量练习,第1组由于没有相应的准备活动,练习者尽管用尽了全力,但其实际练习负荷多半是不易触及个人最大负荷。这样的设计不仅容易造成运动损伤,还会因为第1组练习用尽了全力,身体机能消耗过大,易造成第2组练习时的能量不足,尽管练习者还是尽全力而为,但也是难以触及个人最大负荷的极限。第3组练习的情形与第1、2组练习相似,也难以触及个人的最大负荷。可见,组间负荷不变(以个人最大负荷量)设计的3组上肢力量练习,个人全力以赴以个人最大负荷为目标,实际进行的是难以达到个人最大负荷量的练习,自然就难以达到力量练习的超量恢复目的。可见,组间负荷不变设计在实际实施时,变成了难以预料的可变负荷练习,结果使得每次训练的3组练习,很可能没有一组练习真正达到个人最大练习负荷。同时,由于第1组练习的要求过高,容易造成身心受伤,影响之后的练习成效。另外,由于3组练习的量都是个人最大练习负荷的100%要求,训练中的身心负担相对较重,易造成练习者信心不足,影响练习成效。

组间负荷变化设计练习,第1组练习只要求达到个人最大负荷的70%,比要求用100%最大负荷练习,相对安全和轻松,不但身心负担远没有组间负荷不变设计练习的大,更重要是为第2组的100%最大负荷练习做好身心的准备,大大增加第2组练习达到个人最大练习负荷的可能性,使第2组练习获得个人最大负荷刺激(个人100%最大负荷练习)有良好的基础,实现力量练习超量恢复的机会更大。第3组以个人最大负荷80%练习,相对于100%个人最大负荷练习,不仅减少练习者的身心负担,同时还有利于训练肌肉练习后的恢复。这种设计,3组练习只有一组练习要求达到个人最大练习负荷的100%,其余的两组分别是70%和80%,而且,最大负荷练习安排在3组练习的中间,既安全又符合人體身心活动变化的规律,相对于负荷量不变设计,训练的身心负担相对轻些,练习的心情自然好些,练习成效就会更大些。

两种组间练习负荷量的不同设计,其练习成效就有所不同。但不管哪一种力量练习,都需要一定的练习时间积累,才会见成效,且需要一定的练习时间积累,两种练习成效的差异才得以显现。

4 结论

18周每周3次、每次3组的上肢力量练习的实验结果表明:组间练习负荷量参照正态分布曲线变化设计的练习效果优于直线设计的练习效果,俯卧撑、引体向上在练习12、14周后开始呈现显著差异。

参考文献:

[1] POWERS S K,HOWLY E T. Exercise physiology:Theory and application to fitness and performance[M]. New York:Mc Graw-Hill,2001.

[2] 王健. 不同训练负荷与方式对力量提高的训练效应探究[J]. 咸宁学院学报,2012(5):98-100.

[3] Department of Health and Human Services. Physical activity guidelines for Americans[Z]. 2008:23-24.

[4]ABDESSEMED D,DUCHE P,HAUTIER C,et al. Effect of recovery duration on muscular power and blood lactate during the bench press exercise[J]. Sports Med,1999,20:368-373.

[5] BERGER R A. Effect of varied weight training programs on strength[J]. Research Quarterly for Exercise&Sport,1962,33:169-181.

[6] KRAMER J B,STONE M H,O'BRYANT H S,et al. Effects of single vs. multiple sets of weight training:Impact of volume,intensity,and variation[J]. Journal of Strength and Condi-tioning Research,1997,11(3):143-147.

[7] GOTO K,NAGASAWA M,YANAGISAWA O,et al. Muscular adaptations to combinations of high and low intensity resistance exercises[J]. J Strength Cond Res,2004,18:730-737.

[8] 汪东明,段子才. 肌肉力量训练的生理学研究进展[J]. 河北体育学院学报,2014,28(1):65-68.