高校专业课程教学中师生共同体的构建

乐燕芬

[摘 要] 良好的师生关系是助力学生获得专业成长、能力成长的重要保证,也是促进教师全方位自我提升的重要途径。重构师生关系,建立师生共同体可从不同层次、不同角度推动学生发展和教师发展。通过高校专业课程的理论和实践教学,从学生能力发展的新要求、教师自我发展的新目标出发探索实现师生共同发展和成长的教学模式。

[关 键 词] 师生关系;师生共同体;自我发展;专业课程

[中图分类号] G642 [文献标志碼] A [文章编号] 2096-0603(2021)50-0036-02

一、引言

师生关系是教育体系中最基本、最有序的有机结构[1]。在新的时代背景下,通过师生关系的重构,从不同层次、不同角度推动教师发展和学生发展,使师生关系成为事关教育成功的关键因素,而“师生共同体”的构建,通过重塑师生关系,试图让教师和学生在学习、科研和创新等方面互相促进、共同发展。

所谓“师生共同体”是以教师和学生为主体自发结成有意义的平等关联,从而促进彼此学习与发展的一个有机生态系统。它主张地位平等、有意义关联、共同发展三个方面[2]。对于如何构建师生共同体,学者们也提出了以下一些方法,如从教学相长、情感互动、合作共创三个方面构建新型师生关系,以此进行教学改革,促进大学生的能力发展,提升人才培养质量[1];通过学生去客体化和教师主体化回归,构建“主体—主体”的教育结构,互相影响、互相渗透,促进自我的完整与统一,也促进对方的发展与进步[2];也可尝试建立“科研+教学共同体”,建立多层次的教学模式,通过科研的逐级融入,提高学生的创新能力[3]。

高校专业课程是保证所培养的学生具备专业素养的途径,也是学生进行专业深造的基石。针对高校专业课程教学过程中师生共同体的构建,我们通过教学理论和实践探索,以本校通信工程专业的学生为研究对象,提出了契合当前教学改革、教育创新的专业课程的教学模式,试图促进教师的自我发展和学生的能力发展,实现师生共同发展和进步。

二、学生能力发展的新要求

对于毕业后的发展方向,一份包含48位学生的问卷调查结果显示,接近90%的学生选择通过考研和出国攻读研究生学位,继续学业深造,这意味着与面向“就业”“自主创业”的学生相比较,要相应调整人才培养的重点。作为新工科背景下的电子信息类学科,专业课程的教学一直注重工程性、创新性,注重在实践中深化理论知识,力求为社会输送有专业工程创新与实践能力的人才。而近几年,随着社会整体对人才的需求更新和变化,越来越多的大学生选择继续深造。我们的调查显示,35%的学生认为专业课程对研究生入学考试和复试有很大的影响;而54%的学生则认为有一定影响。在本科教学中如何把握专业课程与考研课程的有机融合,助力学生顺利通过研究生入学考试是对教学活动的一项挑战。面对众多有继续深造热情、对科研之路跃跃欲试的学生,如何激发他们的科学探索意识,引导学生开展学术自我探索也成为一项重要的教学内容。

三、教师自我发展的新目标

教师是师生关系的主体之一和引导者。在课堂内对专业知识进行讲授,在课堂外进行情感互动是教师的基本任务之一。但我们的调查显示学生对专业课程的教学满意度并不高,对教师的专业能力也不是很认可。其中最不满意的是教师教学能力不够,无法流畅清晰地完成知识点的讲解。

这一现象在很多科研能力突出的教师身上更显著,教师个人科研水平的发展似乎对教学没有促进作用。通过深挖背后的原因,其实很容易发现,并不是教师的个人教学能力不够,而是这些教师更多注重自身科研活动,而忽视教学活动,没有把学生放在学习的主体地位进行有效引导,这有悖于教师的职业准则。如何把教师自身的科研活动与课堂教学有机融合成为教师需要思考和实践的内容之一。而另一项调查结果显示,77%的学生在课后与教师的交流中主要内容是关于科研、创新活动的探讨,这部分学生的数量多于仅就课堂课程内容与老师探讨的学生。这要求教师充分意识到学生对科创活动的热情,作为一名引路人,给学生开一扇窗,指一条路,甚至引领他们踏上科研之路。教师作为主体之一,既不能以自身利益为出发点,也不能以学生利益为中心,而是力求在保证专业基础知识完全传授的基础上,对核心课程进行拓展和创新,提升自我专业素养,做一名学生心目中的好老师,有专长、有态度、有温度,能上讲台,能进实验室,在教学和科研活动中实现自我价值,促进自身专业能力的持续发展。

四、师生共同体的构建

师生共同体的构建其宗旨是为了促进教师和学生双主体的共同发展和成长。从专业成长的角度,首先要提高学生的课堂满意度。一般来说,学生会从专业知识讲授的方式方法和教学态度出发对教师的课堂教学进行综合评价。想要提升所有学生的满意度,就要求教师根据学生的不同学习习惯和性格特征设计、开展多层次的教学活动。

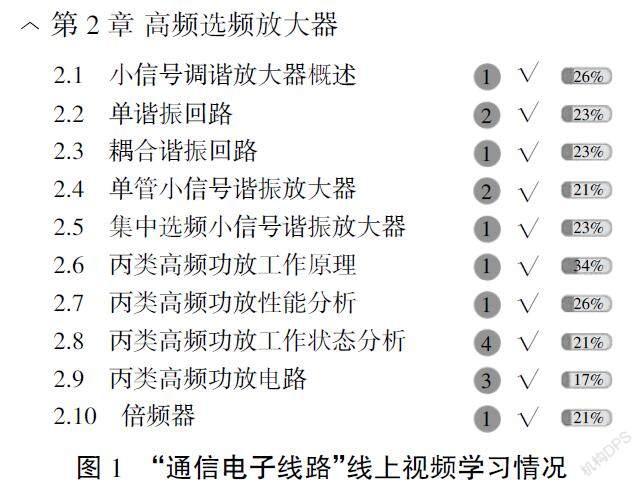

首先是线下课堂教学与线上自主学习有机融合。以笔者主讲的“通信电子线路”专业核心课程为例,本课程涉及的是模拟电子电路的非线性电路部分,学习难度较大。尤其对模拟电路、信号与系统等前期基础课程未完全掌握的学生,在课堂上无法完全吸收课程内容,那么线上的教学视频成为特别重要的补充。图1给出了该课程第2章线上视频的学习情况。从图中可看出有20%~30%的学生会在课后再次进行线上学习。进一步的分析表明,学生在进行线上视频学习时,采用的是视频拖曳、倍速的学习方式,有选择地完成课程知识难点和重点的复习和巩固。这表明即使同一专业的学生,对专业课程的吸收也存在很大的差异。线上视频是线下教学的有益补充。

其次,要留出足够的与研究生入学考试内容难度相当的课外思考题,让学有余力的学生对课程内容有更深入的理解,具备通关研究生入学考试中专业课程的能力。对思考题的探讨也有利于师生的情感互动,进而促进学生的能力发展。这些都要求教师不仅要善于利用传统授课工具,更要掌握新教学模式下的工具,比如小视频的录制、视音频的剪輯等,同时需多关注本专业课程相关的行业动态和发展,及时调整授课重点。

最后,要在注重工程实践能力的基础上培养学生的科创能力。新形势下,很大比例的学生会继续求学,走上科学研究之路。研究生阶段是完全不同于本科阶段的学习模式,需要学生有更大的自主性和探索性。通过文献阅读了解技术前沿、行业动态,从中凝练科学问题、找到技术瓶颈是科研工作的第一步。在专业课程的讲授中,可穿插技术文献的解读,结合专业知识点对部分前沿技术进行复现。以笔者讲授的“EDA技术”课程为例,结合实际科研工作,提出了“高精度比相计的设计”的课题:对于存在相移变化的两个频率一致的正弦信号进行实时相位比较。该课题具有跨学科背景,是用于外差激光干涉信号的相位分析,从而获得纳米级的位移。通过电信号处理来分析光信号的相位,具有典型的学科交叉的特点。通过对课题背景的调研,熟悉了本专业相关的概念和技术,如采样保持、正交调制、锁相的原理和应用;通过课题的实施,对课程学习的VHDL语言有了系统性的应用,从系统模块功能的分解、算法实现到系统全局联调,不仅完成了课程内容的学习,更从语言、算法、实现、系统多层次进行能力的锤炼。通过专业课程教学中的课题实施,使学生在这一次小的科研探索中,点燃科研激情的星星之火。

五、结语

师生共同体是基于双主体形式的一种共同体,在构建中唤醒学生的学习和创新主体意识,强化教师的教授和引导主体意识。在专业课程的教和学中,实现师生共生共长、互相成就,使教师成为更好的陪伴者和领路人,使学生成为新的科学领域、人生新世界的拓荒者。

参考文献:

[1]吴宝锁,张慧,屈廖健.新教改背景下的师生共同体构建与大学生能力发展研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2020,45(12):154-161.

[2]任欢欢.主体间性:师生共同体发展的内在逻辑[J].中国教育学刊,2016(12):10-13.

[3]杜晓昕,张剑飞,魏连锁,等.“科研+教学共同体”模式在软件工程课程中的应用研究[J].高师理科学刊,2019,39(5):79-82.

◎编辑 郭小琴