“互联网+教育”促进区域内教师听评课能力发展的策略分析

《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》(2019年6月)中指出:“要强化课堂主阵地作用,切实提高课堂教学质量。优化教学方式,各地要定期开展聚焦课堂教学质量的主题活动,注重培育、遴选和推广优秀教学模式、教学案例。”从教师听、评课的教研活动入手,是提升教师课堂教育教学能力的有效途径。

昆明市盘龙区的小学数学教师在教研员、名师工作室主持人的带领下,坚持以问题为导向、以质量为目标的主题式教研,形成了备课、上课、听课、评课、说课等一系列的常规教研模式。在经历着后疫情时期带给教育教学及教研模式变化的当下,线上线下相结合、常态模型与模式创新相融合,给教师的研训工作提出了新的发展目标。如何通过“平台+学习共同体”促进区域内小学数学教师听评课能力发展,我们做出了有益的探索与研究。

一、精心选取课例,个体听评课先行

参与本次小学数学教师听评课能力评估分析与发展策略研究的是昆明市盘龙区方玉红小学数学名师工作室的25位教师。所选取的课例是荣获全国慧课一等奖的北京市白家庄小学纪圆北老师执教的“分数加减法解决问题”、李繁老师执教的“积的变化规律”、张余老师执教的“百数表”、季阔老师执教的“倍的认识”、北京市陈经纶帝景分校庞艳娇老师执教的“最大公因数”。通过北京小致教师研修系统平台搭建的评课系统,为这25位教师提供了线上听课、评课的技术支持与数据分析。

本次所选取的五节课例的教学内容,均属于数与代数领域,也都是新授课。五节课的同质化程度较高,有利于分析对比教师在同一类课、同一数学领域中听评课的关注点、切入点、差异点,科学地从不同维度反映出教师的听评课能力发展水平。

25位教师首先细品课例:每一位教师每天在平台上只观课一节,同时用做标注、图示、思维导图等方式进行听课记录,用5天时间完成五节课例的观课听课工作。接下来回味与评价:研修平台上的管理者每天发一个研讨主题,教师们根据管理者所发布的课例名称提交该课例的评课稿,25位教师提交的电子评课稿相互可见,5天内完成25位教师对这五节课的评课工作。

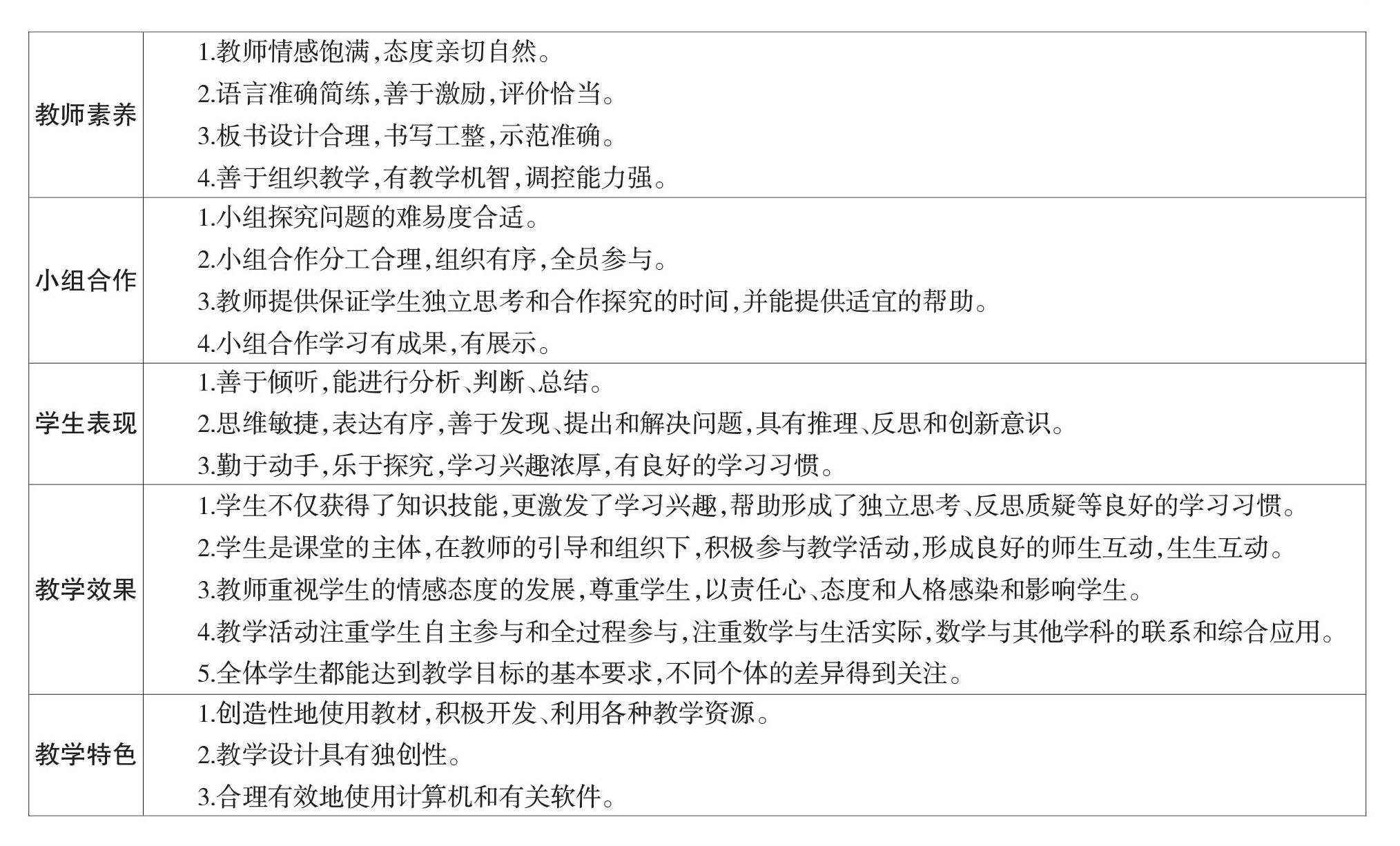

二、对照课标要求,结合教师教育教学实践研究,制定符合区域师情生情学情的小学数学课堂评价量表

三、教师听评课记录与量表对比分析

(一)分析听评课中老师们侧重的维度

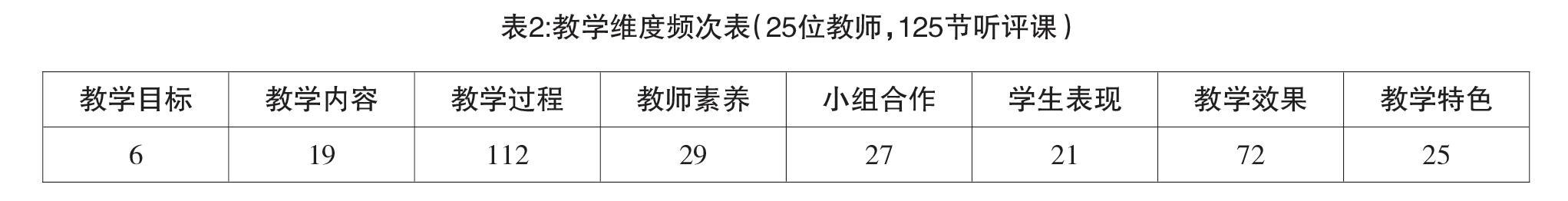

1.汇总25位教师的125份听评课记录,对照评课量表,老师观课、评课关注维度的频次总体统计如下表所示。

所有维度中教师关注最多的是课例的教学过程。在125节评课中教师提及“教学过程”112次,占比89.6%,其次是“教学效果”,占比57.6%,而“教学内容、教师素养、小组合作、学生表现和教学特色”提到的次数较少,平均占比19.4%,而“教学目标”被提及的次数最少,只有6次,占比4.8%。

这说明教师在听课时更多地关注了教师的教学行为,观察了学生的学习过程与学习结果,但对于教学行为、教学方法背后所蕴含的理念与目标思考較少,对课时目标达成与教学策略使用方面缺失了方法论的指导,从而也就不可能评价总结出教学特色。

2.评价量表中,每个维度又包含了不同的子维度。分解来看在一个大维度下,老师们更关注哪些子维度?

从上面的表格数据中,我们看到在关于教学目标的评价中,大部分教师(51.0%)关注点放在了教学方式的选择是否恰当上,较少关注教学资源的质量(2.8%)以及课堂气氛(2.8%)。

说明教师对课堂教学质量的认知还只停留于“如何教”的层面,忽略了课堂教学中教师以外的情境、情感对教学效果的影响因素。

在关于教学效果的评价中,大部分教师都能关注到以学生为主体的学习活动(45.0%)和互动(36.2%),较少关注到学生情感态度(5%)和差异性需求(0%)。从这一维度的分析中我们看到,教师对于课堂教学的把握还是用力于内,即教师本位,形而上的学习活动支配。教师对课堂观察的视角没有转换到以学生体验、发展需求的理解上来。这个分析的核心价值在于,惊醒教师要能在课堂教学过程中设身处地感学生之所感,解学生之所需,换位思考体察学情。

(二)不同课例的评价重点分析

上述的细分表不仅反映了教师们在五节课例中关注重点的变化,也反映了每节课被评价的侧重点。总体来看,教师们最后两节听评课的覆盖维度频次明显减少,听评课质量下降,具体到每个维度,教师们对教学过程的关注在五节课都很平均,但第一节课尤其关注小组合作,第四节课尤其关注教师素养,第三节课尤其关注教学特色,同时对教学效果的关注在最后两节课都有所下降。

这就说明教师在评价一节课时,评价指标是随意的,教师还没有建立起系统的评课标准,对于一节好课的认知只停留在片面的感性评价上。并且随着所写的评课稿的增加,暴露了评价语言的单薄、思维层次的浅薄、理论水平的薄弱。

四、对比分析找差距,评课策略建模型

1.从“盲评”到量表通识操作,全面建立教师听评课的评价体系。

2.从“个体主观”到评价共同体,逐层发展教师听评课的能力。

3.从“我能评”到专家引领下的“我会评”,针对性改善评价的思维桎梏。

4.从“感悟式”定性评价到以数为据定量评价,构建教师听评课内化能力系统。

总之,围绕同组课例,教师们经过两次评课结果的对比总结、经历两轮线上评课的数据分析,能为教师提供更全面的观课视角,能让教师更多地从自己的教育教学理解、教学实施、教学方法的盲区中反思成长,听评一节课,成长多维度。从同组课例的评课研究中延伸到所有课的评价,教师会形成良好的评课机制与评价能力,从而形成教师“备课—上课—评价—反思—改进”闭环式的提升模式。“互联网+教育”本质上是为学习共同体的存在与发展提供了更多的可能,教师的教学行为与教学能力通过数据化采集与分析,可以更精准地对教师进行画像,从而形成精准教研策略,通过有效评价促进教师成长。