马铃薯晚疫病病原菌的分离及室内药剂筛选

鲁进恒,戴 晋,袁 谦,张中州,刘晓东,范志业

(1.漯河市农业科学院,河南 漯河 462000;2.舞阳县农业技术推广中心,河南 舞阳 462000)

马铃薯是一种粮菜兼用作物,因其适应性强,分布广,被列为全球第三、中国第四大农作物[1]。马铃薯的块茎营养丰富,不仅淀粉含量高,而且富含多种人体必须的维生素和氨基酸[2],有巨大的社会需求,是一种既可鲜食又可深加工的农产品。河南省作为传统的农耕区,马铃薯一直保有相当的种植面积,特别是近年来,随着农业产业结构的调整,家庭农场的出现,马铃薯因其生产周期短,经济效益高的特点,在本省的栽培面积呈逐年扩大趋势。

晚疫病(Potato late blight)是马铃薯生产中的第一大病害,每年在全球范围造成经济损失约67亿美元[3~4],对我国造成损失约10亿美元[5]。该病害既能侵染植株叶片也可危害地下茎块,当其初侵染叶片时,会在叶的边缘形成水溃状斑点,病叶被面有霉层,潮湿环境下病状蔓延速度会加快,最后致整个植株呈焦黑状;当其侵染薯块时,会在薯块表面形成灰紫或褐色不规则凹陷病斑,病斑下的薯肉呈深度不同的褐色坏死,直至整块坏死[6]。

漯河市为豫中南重要的粮食和蔬菜的生产及转运基地,马铃薯在当地一直被作为蔬菜种植。由于种植年限长,重茬现象严重,田间积累了大量的病原,晚疫病的发生程度呈逐年加重的趋势。但本地区关于马铃薯晚疫病的相关研究较少,缺乏有效的防治方法,从服务农业生产的角度出发,本课题组对罹患晚疫病的叶片进行了组织分离,将分离纯化得到的菌株进行了致病性测定,并用室内毒力测定法进行了防治药剂的筛选,以期为本地马铃薯晚疫病的防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料:①马铃薯晚疫病病叶由漯河市舞阳县辛安镇种植田采集;②黑麦培养基(RSA)[7]:黑麦60 g,蔗糖20 g,琼脂粉15 g,蒸馏水1 L。

供试药剂:①80%代森锰锌可湿性粉剂,先正达作物保护有限公司生产,商品名称山德生;②500 g·L-1氟啶胺悬浮剂,日本石原产业株式会社,商品名称福帅得;③23.4%双炔酰菌胺悬浮剂,先正达作物保护有限公司生产,商品名称瑞凡;④46%氢氧化铜可湿性粉剂,美国杜邦公司生产,商品名称可杀得叁仟;⑤250 g·L-1嘧菌酯悬浮剂,先正达作物保护有限公司生产,商品名称阿米西达。

1.2 试验方法

1.2.1 病原菌的分离与纯化 采用薯片夹叶法[8]进行病原菌分离。用无菌水反复冲洗病叶,去除表面尘土后晾干,剪取叶片病健交界处4~5mm2组织块,先置于75%酒精溶液处理3~4 s,后置于0.1%升汞消毒15~20 s,取出用无菌水反复冲洗后备用。将健康薯块洗净并晾干,浸入75%酒精溶液处理10~15 s,取出烧干,切成厚7 mm左右的薯片,取制备好的病叶夹于两薯片中间,滤纸保湿20℃培养,待在薯片上长出霉层,直接挑取霉层置于RSA上20℃培养。5 d后,对菌落进行单孢纯化[9~10],获得纯化菌株后保存于RSA平板上,置于4℃冰箱保存备用。

1.2.2 致病性测定 采用菌丝块接种法进行致病性测定[11]。取健康的马铃薯叶片,经无菌水冲洗干净后用75%酒精表面消毒1 min,再用无菌水冲洗残留酒精,置于培养皿中备用,皿中铺无菌纱布保湿。将分离获得的纯化菌株转接于RSA上,于20℃活化培养5 d后,在菌落边缘用直径5 mm的打孔器打取菌饼,用接种针对叶片作刺伤处理后,将菌饼接种到伤口处,以无菌RSA块作为对照,置于20℃培养箱培养(光周期12L∶12D),每24 h观察一次。待发病后再次从病斑处分离病原菌,并与首次分离的病原菌作对比。

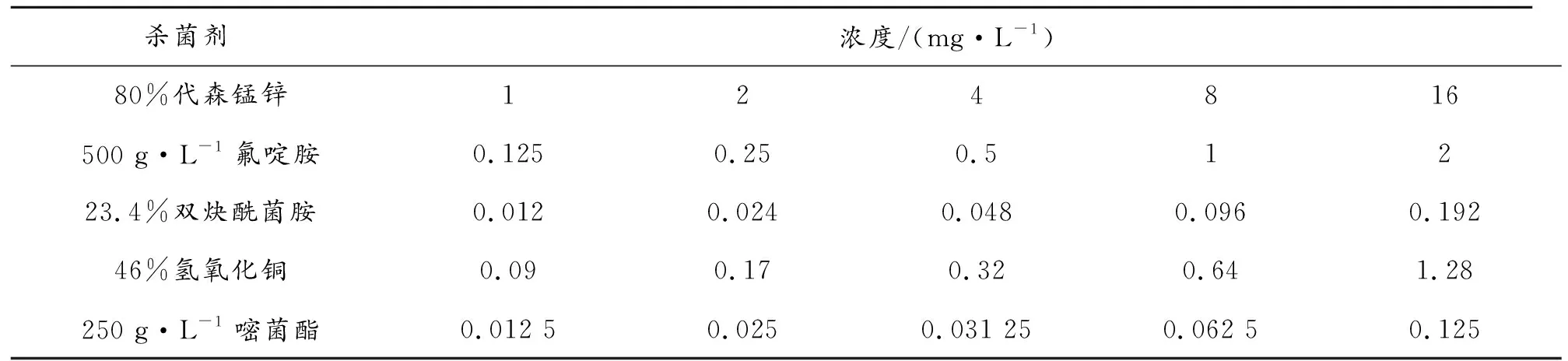

1.2.3 杀菌剂室内毒力测定 利用菌丝生长速率法[12]测定5种药剂对该致病菌的抑制作用。试验准备:依据RSA的配方配制适量的培养基,并将其以50 mL为单位分装灭菌备用,同样准备以100 mL为单位无菌水若干备用。试验过程:先将50 mL的RSA融化,冷却至45℃左右,后加入一定量的药液,分别配成不同梯度的含药培养基,摇匀后倒入直径6 cm的灭菌培养皿中。用直径为5 mm的打孔器将活化好的供试菌种打取菌饼接入含药培养基中央,置于20℃恒温培养箱中。培养7 d后,用十字交叉法测量菌落直径,计算菌丝相对抑制率。

利用DPS软件进行统计分析,求出各药剂对马铃薯晚疫病原菌的毒力回归方程、抑制中浓度EC50、相关系数及置信区间。

相对抑制率( % )= (对照菌落平均直径-处理菌落平均直径)/对照菌落平均直径×100

表1 5种杀菌剂的浓度梯度

2 结果与分析

2.1 分离及纯化结果

由分离、纯化获得分离物,编号为LHW202009。将该分离物接种在RSA平板上,20℃下黑暗培养7d后,可形成圆形或近圆形菌落(图1-A)。菌丝为白色且稀薄,部分老龄菌丝发黄。镜检状态下(图1-B):菌丝无色无隔膜,孢子囊着生于菌丝膨大的节处,各个分节的长短不均匀。孢子囊呈柠檬形,大小为(2~45)μm×(12~25)μm,一端具乳突,着生端有小柄,易脱落。这些形态与马铃薯晚疫病致病菌——Phytophthorainfestans的形态相吻合。

图1 病原菌菌落形态和孢子形态

2.2 致病性鉴定

将该菌在RSA平板上培养5d后,取菌落边缘的菌丝块接种在健康的刺伤马铃薯叶片上,光周期12L∶12D条件下光照培养箱保湿培养。4d后接种叶片显症,症状与田间调查相同(图2),均为叶片边缘先发病,开始为一水渍状斑点,后向叶中部迅速扩大。且病斑与健部无明显界限,病斑处有白色绒毛状霉层,叶片背部症状更明显。将接种后发病的叶片进行二次分离,分离获得物与田间分离的病原菌一致,确定该分离物为本地区马铃薯晚疫病致病菌。

图2 马铃薯晚疫病田间症状(A)及接种后的发病症状(B)

2.3 杀菌剂室内毒力测定

从测定的5种杀菌剂对马铃薯晚疫病菌的毒力结果(表2)可知:供试药剂对晚疫病菌株均有一定的抑制效果,但各药剂间差异明显。其中双炔酰菌胺的抑制作用最强,EC50为0.0276 mg·L-1;其次为嘧菌酯,EC50为0.036 mg·L-1,其余被测药剂的毒力大小依次为氢氧化铜、氟啶胺、代森锰锌,EC50分别为0.3234 mg·L-1、0.3948 mg·L-1和7.0385 mg·L-1。

表2 5种杀菌剂对马铃薯晚疫病病原菌的抑制作用

3 结论与讨论

晚疫病是马铃薯生产上的重要病害,可引起叶片枯萎,严重致时整株焦化枯死,已成为制约漯河市马铃薯生产主要因素。试验通过组织分离法分离出了本地区的马铃薯晚疫病致病菌——Phytophthorainfestans。相关研究表明Phytophthorainfestans起源于墨西哥托卢卡河谷[13],分为A1、A2两种交配类型,两种类型在中国均存在。据国内张铉哲[14]、王文桥[15]、杨志辉[16]等学者的研究报道,A1交配型主要出现在北方地区,A2交配型在南方地区较多。漯河市居中国南北方地理交界带,分离出的致病菌交配类型尚未确定,且不能确定是那种交配类型在本地区占主导,这将是下一步研究探索的方向。

在分离出致病菌的基础上,为了有针对性地防治本地区的马铃薯晚疫病,笔者研究选取了生产中常用的5种杀菌剂对Phytophthorainfestans进行了毒力测定,以筛选出适宜本地区的防治药剂。试验结果表明5种杀菌剂对该致病菌均有一定的抑制作用,但各药剂间差异显著。其中双炔酰菌胺的效果最好,EC50仅为0.027 6 mg·L-1;其次为嘧菌酯,EC50为0.036 mg·L-1。代森锰锌是5种杀菌剂中抑制效果最差的,EC50高达7.038 5 mg·L-1,分析其原因可能为代森锰锌为传统杀菌剂,在本地区常年大量使用,该病原对其产生了抗药性。基于毒力测定结果,参考刘波微[17]、迟会伟[18]、罗建军[19]关于药剂在田间防效的相关报道,在生产中推荐使用双炔酰菌胺和嘧菌酯用于防治马铃薯晚疫病。这两种杀菌剂皆为内吸性杀菌剂,都有活性高的特点,且都有对作物、人、野生动物和环境安全的特点[20~23],建议两种药交替使用,以减缓抗药性的发生。