费尔蒂综合征17例临床分析

宋爱凤,张莉,徐东,曾小峰,张奉春

费尔蒂综合征(Felty syndrome,FS)是类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)的一种特殊类型, 1924年由Felty发现,主要表现为RA并发粒细胞减低和脾大[1]。其病因迄今尚未明确,目前国内外关于FS的临床研究不多,病例数较少,临床诊治仍存在困难。本研究通过对北京协和医院收治的FS患者的临床资料和转归进行回顾性分析,旨在探讨FS的临床及实验室特征,提高临床医师对FS的认识,以期早期诊断,尽早治疗。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性收集北京协和医院2002年8月至2017年12月住院治疗的FS患者的临床资料、实验室检查、治疗及转归。所有患者均满足2009年ACR/EULAR的RA 分类标准,且符合1980年Goldberg等[2]提出的FS定义:合并不能以其他原因(如药物、血液系统疾病、肝硬化、其他结缔组织病,如系统性红斑狼疮等原因)解释的中性粒细胞减少,伴或不伴脾大等伴随表现。中性粒细胞减低定义为中性粒细胞≤2.0×109/L,白细胞减少定义为白细胞≤3.5×109/L,血小板减低定义为血小板<100×109/L。血沉增快定义为男性>15 mm/h、女性>20 mm/h,C反应蛋白(CRP)升高定义为CRP>8 mg/L。

1.2 统计学处理

2 结果

2.1 一般情况

共有17例FS患者,男女比例为1∶16,入院时平均年龄(46.4±15.6)岁,RA病程(14.5±12.0)年。

2.2 临床表现

脾脏: 17例患者中1例未记录脾脏大小,2例正常,脾大14例,其中3例巨脾(巨脾定义为:脾缘超过脐水平线以下或超过前正中线),6例脾肋下<5 cm,5例脾肋下≥5 cm。RA起病至出现脾大的时间为(12.0±11.3)年。

关节:关节受累数大于10个5例,≥5且<10个9例,3例<5个关节;14例患者存在关节畸形;3例患者入院时关节肿胀、压痛数均为0,其余14例患者均有不同程度关节肿胀及压痛;关节功能分级4级1例,3级3例,2级9例,1级4例。

其他脏器:3例有类风湿结节。2例有肺间质纤维化(均同时合并肺感染,其中1例合并肺动脉高压)。17例患者中8例合并感染,4例为肺部感染(其中1例肺感染者合并肠梗阻、腹膜炎、血培养提示鲍曼不动菌感染;1例同时合并胆囊炎、皮肤感染),2例带状疱疹,1例患者存在反复化脓性扁桃体炎,1例感染性发热、病灶不详。2例合并甲状腺机能减退症。

2.3 辅助检查

2.3.1 实验室检查

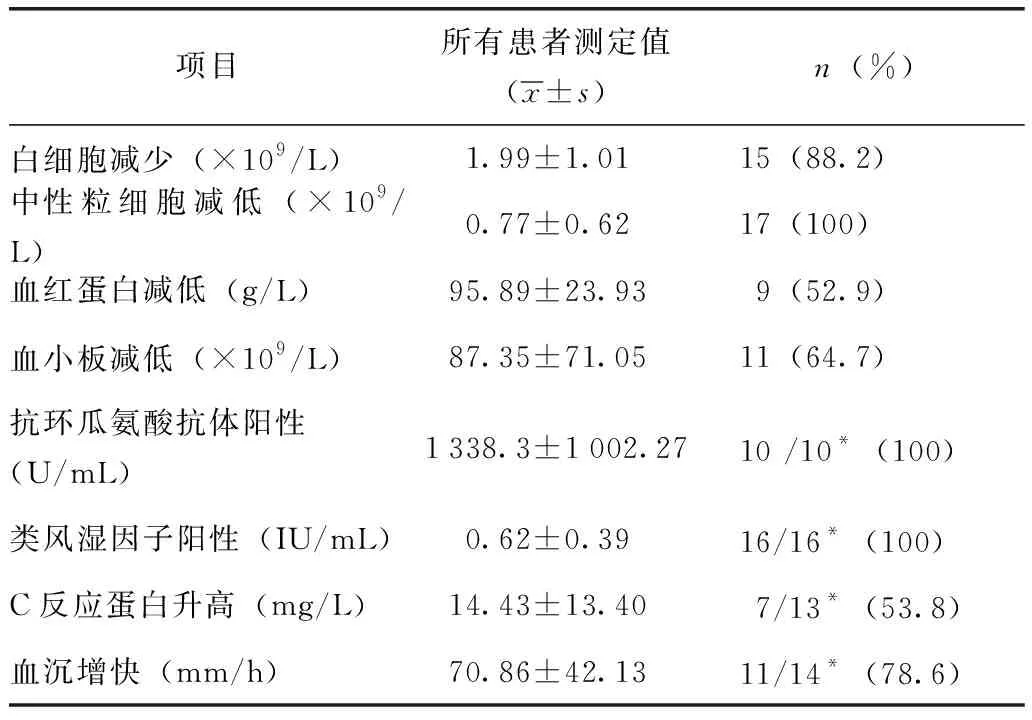

血液学化验见表1,11例血小板减少的患者中4例血小板低于30×109/L;轻度ALT升高1例(49 U/L),AST均正常,胆红素均正常,2例患者ALP升高(187和212 U/L),8例患者GGT不同程度升高(49~359 U/L),白蛋白减低11例。16例患者行RF检查均阳性,其中滴度大于1 000 IU/mL 4例。11例行ANA检查,阳性者9例,2例均质斑点型,6例均质型,1例斑点核仁型;17例进行骨髓涂片检查,16例骨髓增生正常,1例增生低下。

表1 FS患者实验室检查结果Table 1 Results of laboratory examinations for FS patients

2.3.2 影像学资料

16例患者进行手部X线检查,10例关节功能为4级,5例为3级,1例为2级。1例病程较短、无关节畸形的首诊患者手关节核磁提示存在滑膜炎,未进行X线检查。16例行胸部CT检查,4例存在不同程度肺部感染病灶,其中2例同时伴有肺间质纤维化。

2.3.3 病理结果

2例患者行脾切除,术后病理回报脾窦扩张、充血,纤维细胞增生,部分小动脉纤维素样坏死;17例行骨髓活检者均除外大颗粒淋巴细胞(LGL)综合征。

2.4 既往治疗

入住本院前,17例患者中1例严重粒细胞减低患者曾用甲强龙500 mg冲击治疗,2例自服中药治疗,1例间断服用止痛药对症,1例首诊患者和1例巨脾患者未用任何治疗,其余11例间断不规律应用激素联合甲氨蝶呤或来氟米特、环孢素A治疗,均控制不佳,仍存在粒细胞降低。

2.5 入院后治疗及转归

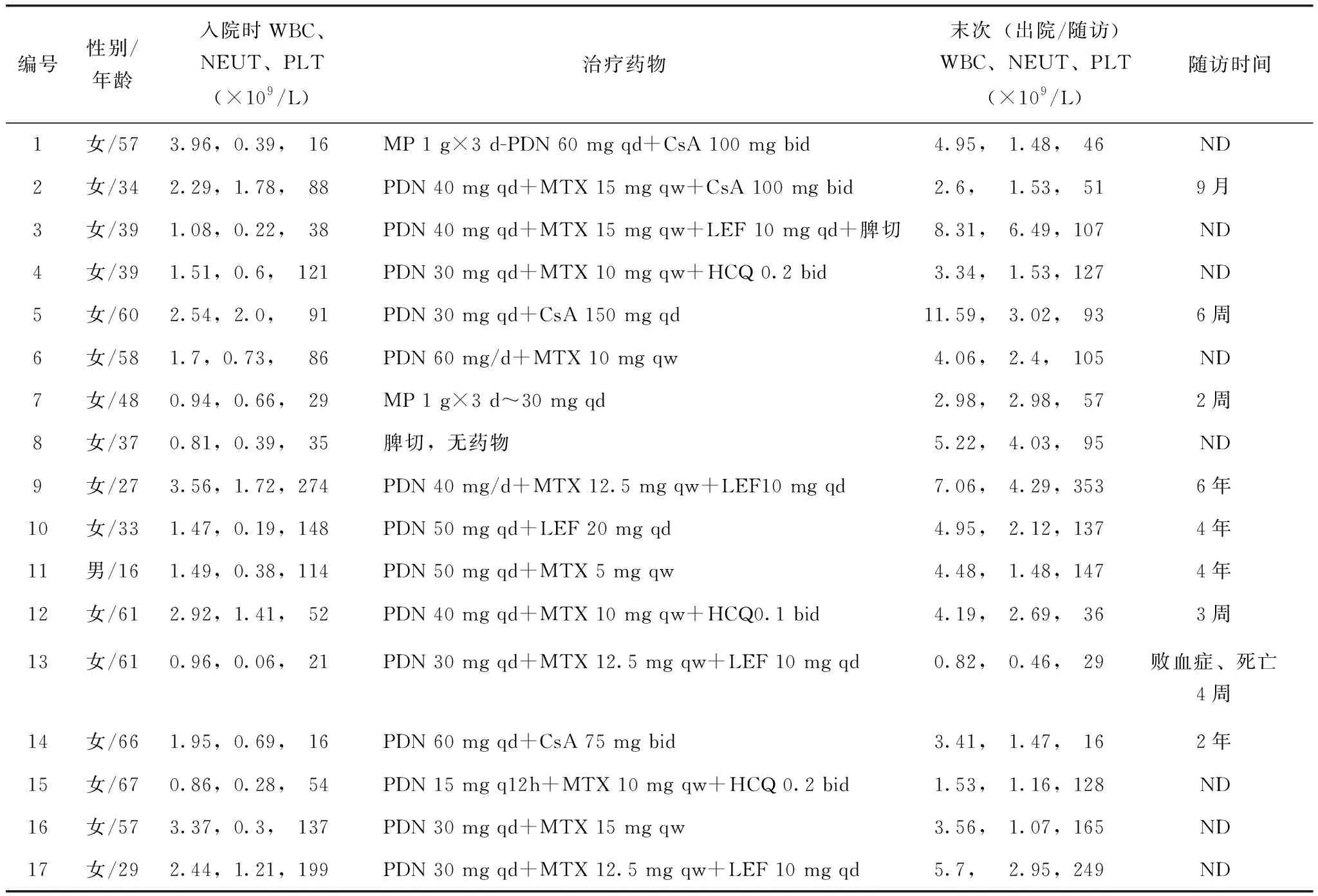

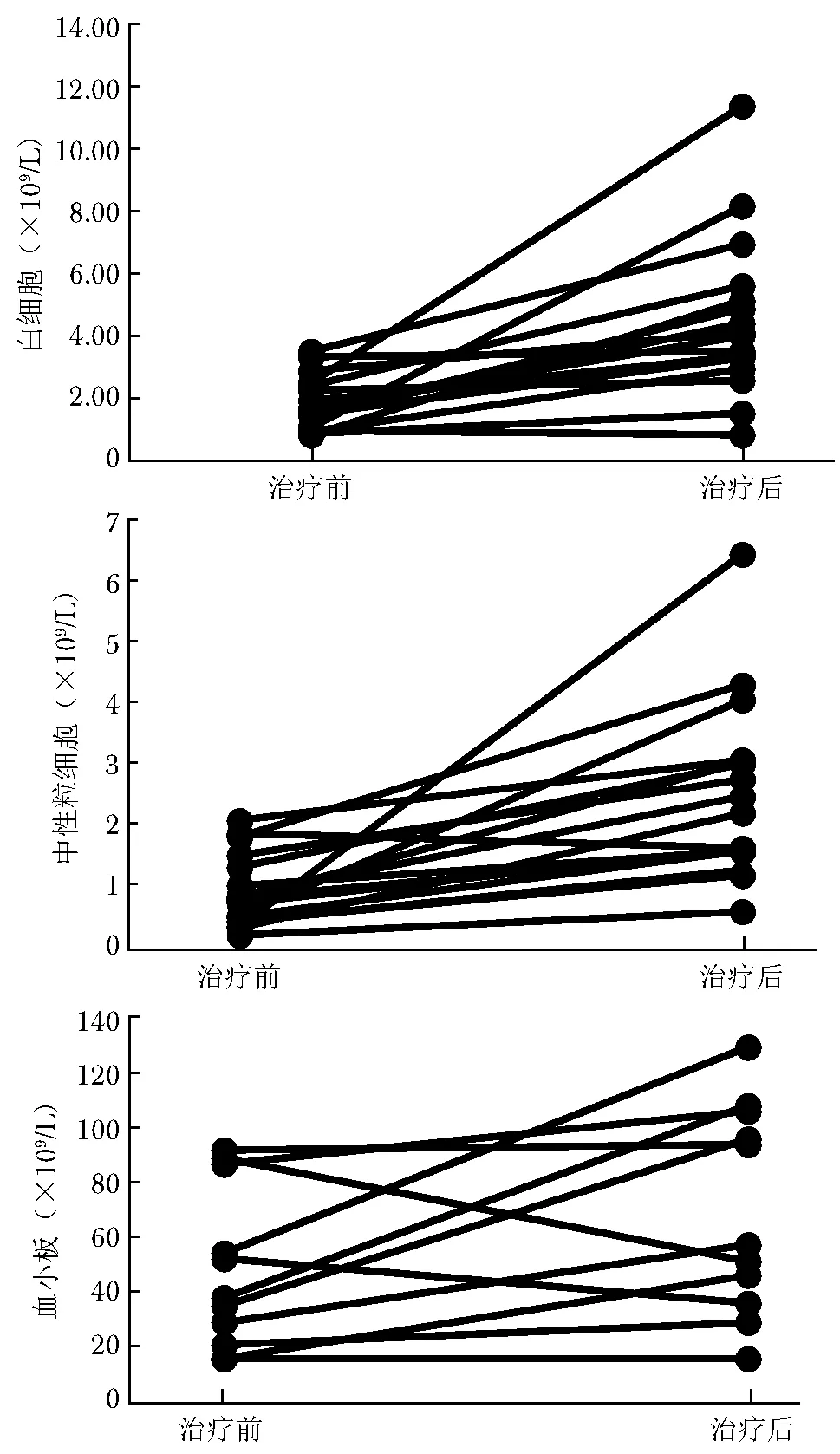

1例患者未应用激素及免疫抑制剂治疗,2例经甲强龙1 g×3 d冲击治疗后续贯足量激素治疗,其余患者均给予中等至大剂量激素治疗,16例患者应用1种或1种以上免疫抑制剂(包括环孢素、甲氨蝶呤、来氟米特、羟氯喹)治疗。1例患者粒细胞未改善,该例患者因肠梗阻、腹膜炎、败血症入院4周后死亡。2例巨脾患者(1例未经治疗,1例经激素及免疫抑制剂治疗效果差)行脾切除术后粒细胞均快速恢复。存活的16例患者治疗后9例患者中性粒细胞恢复正常,6例患者明显改善(中性粒细胞上升至>1×109/L),1例患者(例2)无明显改变。3例血小板恢复正常,6例血小板升高或稳定,2例血小板下降(表2,图1)。

表2 17例患者治疗前后血细胞变化Table 2 Blood cell changes before and after treatment in 17 patients

图 1 FS患者治疗前后血细胞的变化Fig 1 Changes in FS patients blood cell before and after treatment

3 讨论

FS是一种较少见的RA亚型,以严重关节炎、粒细胞减低和脾大三联征为主要特征的一组临床综合征[1],其发生率极低,仅出现于不足1%的RA患者中,尤其在汉族人群中发病率不足0.1%[3-4]。FS多好发于年龄较大、病程较长、关节破坏严重的活动期RA女性患者,也有文献报道FS可幼年发病[3-4]。本研究结果与之类似,平均病程14年,82%存在关节畸形,59%处于关节炎病情活动期。本组患者中仅1例16岁男性,起病时即出现严重粒细胞减低、脾大,同时并发活动性关节炎。已有文献未明确总结幼年发病患者的临床特点,本研究幼年患者起病时突出特征为粒细胞减低和脾亢,提示FS也可能发生在疾病早期。由于本研究所收集样本数偏少,对于幼年患者与成年患者的临床特点及预后是否有区别,仍需继续积累样本量分析;但提示对这一类患者需严密随诊,警惕病程进展出现其他疾病的可能。此外,由于多种因素可造成白细胞减低或脾大,如药物的不良反应、并发系统性红斑狼疮、血液病、肝硬化等,这些都给FS 的诊断造成困难,延误诊断。因此对于RA患者出现不能以其他原因解释的粒细胞减少、血小板减少或脾大时,需警惕FS的可能。中性粒细胞减少是发生感染的高危因素,也是FS最常见和最重要的特征,因此感染是FS主要的并发症,也是其主要死亡原因,其风险随着中性粒细胞减少的程度和持续时间而增加,包括呼吸道、泌尿道、皮肤黏膜等全身或局部感染,其中皮肤和肺部是最常见的感染部位。当中性粒细胞计数低于0.5×109/L时,带状疱疹、真菌、细菌感染发生率会更高[5]。一项研究显示25例FS患者有15例存在反复感染史[6],本研究17例患者中8例并发感染,以呼吸道感染为主,1例患者死于反复重症感染,这也与文献报道[5]基本相符。另外,目前针对FS的治疗仍以大剂量或足量激素联合免疫抑制剂治疗为主,而这些药物的不良反应又可能会加重或诱发感染,尤其在治疗效果不佳,未能改善中性粒细胞减少时。FS中性粒细胞减少的机制复杂,目前尚未完全明确。大量证据表明,细胞和体液免疫都参与了中性粒细胞的活化、凋亡及其在脾脏内皮细胞的粘附。既往有研究认为FS患者中粒细胞减低的可能原因有以下几方面[7]:(1)FS患者中粒细胞特异性抗核因子(GS-ANF)阳性率可达75%~100%,而在其他RA患者中仅有25%~30%阳性,故认为白细胞减低可能与GS-ANF的存在有关;(2)与末梢血中存在IgG类粒细胞抗体破坏白细胞有关;(3)与T细胞抑制白细胞生成有关。近年还有研究表明,促炎细胞因子可能对骨髓粒细胞生成有抑制作用,IgG与中性粒细胞胞外诱捕网(NETs)的结合导致中性粒细胞死亡,在其发病机制中起重要作用。另外,NETs也可激活B细胞,从而进一步形成抗体和免疫复合物。总之,NETs可能提供了一个独特的具有破坏正常免疫耐受、引起自身免疫性疾病的微环境[8]。

大多数FS患者还可出现血小板减低及继发慢性病贫血,要注意排除因药物不良反应引起的消化道溃疡所致慢性失血性贫血。本研究绝大多数患者出现不同程度血小板减低,其中4例存在严重血小板减低。FS患者可出现高滴度RF抗CCP抗体[9]。本研究所有患者RF均阳性,且滴度较高,进行抗CCP抗体检测的患者抗CCP抗体也均为阳性。

FS的诊断并不要求一定同时存在三联征,持续的粒细胞减少是诊断的必备条件。本研究中2例患者并无脾大但存在严重粒细胞减低,且RA病情高度活动,除外药物不良反应以及其他病因相关的粒细胞减低,可明确诊断FS。由此可见,粒细胞减低与脾肿大并不一定平行,RA伴持续不明原因的粒细胞减少,在除外其他原因后需要考虑该诊断。另外,在诊断FS时需与大颗粒淋巴细胞(LGL)综合征即假性FS相鉴别。二者均存在粒细胞减少、脾肿大以及一些其他类似的临床症候群,均可携带HLA-DR4基因[10],但LGL可出现外周血淋巴细胞升高,二者鉴别主要依靠骨髓活检,TCR基因异常可作为二者主要鉴别点。LGL脾切除治疗无效,甚至可使病情恶化[11]。此外,还需与浆细胞病、淋巴瘤等疾病鉴别,有文献报道FS患者发生淋巴瘤的风险增加[12]。因此,在FS诊断时,骨穿和骨髓活检非常重要,应进行相应检查。

治疗方面,目前针对FS仍缺乏明确有效的治疗方法。治疗以改善粒细胞缺乏及减少感染为重点,多根据临床经验应用足量激素甚至大剂量激素冲击治疗。但部分患者激素治疗无效,部分患者虽然有效但激素减量后容易复发,考虑到长期应用激素可导致多种不良反应,可联合免疫抑制剂治疗(甲氨蝶呤、来氟米特、环孢素等)。本研究中绝大多数患者经大剂量或足量激素联合1种或1种以上免疫抑制剂治疗后粒细胞减少得到不同程度改善。在临床上,常有医生因担心粒细胞缺乏不敢及时加用甲氨蝶呤或其他免疫抑制剂,而导致病情延误,本研究中10例患者应用甲氨蝶呤后血细胞均有不同程度上升,提示甲氨蝶呤在治疗FS粒缺并非用药禁忌。对于激素和免疫抑制剂有禁忌或者疗效不佳,持续中性粒细胞小于0.5×109/L并反复出现感染的患者可考虑脾切除,但是否能真正降低远期病死率及感染率目前缺乏证据。文献报道几乎所有的患者脾切除后粒细胞都可快速得到改善,但约有25%的患者会复发[13]。本组激素效果不佳的2例患者行脾切除后白细胞迅速恢复,但未能长期随访。也有研究报告,对于严重粒细胞缺乏患者皮下注射粒细胞集落刺激因子(G-CSF)是治疗粒细胞缺乏及预防感染的有效办法,但可能会出现血管炎或使关节炎症状加重[14]。一项8例利妥昔单抗治疗FS的系统回顾研究显示,62.5%的患者在经过1疗程利妥昔单抗治疗后粒细胞上升至>1 500/mm3,大多数患者的炎性反应物及关节炎症状有显著改善,且未发现明显不良事件[4,15],由此可见,利妥昔单抗可能为治疗FS的有效方法,但仍缺乏大样本研究。本研究目的是对FS患者进行描述性分析,提高临床医生对这一少见表现予以认识,提高早期诊断率。局限性在于单中心回顾性研究,样本量有限,未能规律长期随访,有待继续扩大样本量,坚持随访,进一步分析预后。

综上所述,FS是RA中少见的特殊类型,早期诊断及鉴别诊断困难,感染是其主要并发症,治疗以改善粒缺、预防感染为重点。