冀东地区花生果腐病发生动态及致病因子研究

刘晓光范 燕赵雪飞陈 志陈胜萍

(唐山市农业科学研究院,河北 唐山 063001)

花生是河北省重要的经济作物,而冀东地区是河北省花生生产主产区,播种面积与产量分别达到9.98万hm2和41.03万t,占河北省花生种植总面积的40.57%[1],平均单产3 987.33 kg·hm-2。 然而从2017年开始,随着冀东地区花生生产面积的逐年扩大以及气候环境及土壤环境的变化,生产上出现了花生果腐病,到2019 年有扩大蔓延趋势,目前已经成为冀东地区花生产区的主要病害,导致花生大幅减产,严重影响了花生产量及市场竞争力[2]。 花生果腐病又称烂果病,是一种土传病害,分布范围比较广,土壤传播病害严重,防治难,一旦致病,病情传播迅速。 据调查,目前生产上尚无有效药剂控制,一般年份致病率在10%~20%之间,严重时达50%~60%,成为制约花生产量的重要因素之一[3-4]。

为了克服花生果腐病,实现抗病增产,研究者们从抗病育种[5]、环境调控[6-7]、植保防治[8-9]、抗性鉴定及相关分子标记筛选[10-11]等角度展开了抗病机理与防治措施的研究,如轮作倒茬[12]、选育抗病品种[13]、增加有机肥料[14]、土壤消毒等措施[15],一定程度上起到防治的作用,但都不能完全控制花生果腐病,且不同地域或同一地域不同年份因病原的组成差异,防治效果也不甚理想,对其致病因子仍缺乏系统研究。

鉴于该病对冀东地区花生产业存在潜在威胁,同时为了明确冀东地区花生果腐病发生规律和致病原因,唐山农科院花生团队在承担国家花生产业技术体系唐山试验站建设项目中关于花生主要病虫草害综合防控技术研究任务基础上,从2017年开始连续3年对冀东地区花生果腐病致病特征、发生动态及致病因子进行调查研究,对花生果腐病致病影响因子(包括气象因子、土壤因子、连作情况、施肥量、品种类型)进行研究,为花生果腐病发病规律及其科学防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 花生果腐病病害特征及发生动态调查

2017-2019年的5上旬至9月上旬,连续三年在冀东地区极具代表性的花生主产区遵化市北营村,滦南西项各庄村,滦县于家河村,昌黎垂柳庄村,迁安北晒甲营村等10个村开展花生果腐病病害特征及发生动态调查。 每村随机抽样选取花生种植户10户,花生种植全部为裸地种植。 调查从苗期开始一直到收获期结束,间隔时间为10 d,取样方法采用单对角线式取样法,每点样本100株,观察记载发病株数,计算病株率:

病株率%=病株数/调查总株数×100……(1)

1.2 花生果腐病致病影响因子研究

1.2.1 气象因子

2017-2019年连续三年对发生花生果腐病病害区域的温度、降雨量及降雨年份分布进行调查。温度和降雨量每5 d调查一次,计算月平均温度和月降雨量。 花生果腐病调查从苗期一直到收获期,间隔时间为5 d,采样方法为对角线五点取样法,每点样本100株,观察记载发病株数,计算病株率。

1.2.2 土壤因子

针对发生花生果腐病区域土壤进行测定,抽取不同村的10个种植户,测定内容主要是土壤理化性质(包括p H 值,组份结构及土壤类型)和土壤含水量。 分别于播种前(4月19日)和收获后(9月6日)两次测定土壤p H 值和土壤含水率,并计算土壤贮水量,调查土壤类型,土壤组份结构检测内容为有机质、土壤全盐含量等指标,土壤有机质采用重铬酸钾容量法-稀释热法[16]测定、土壤全盐含量采用质量法[16]测定。 取样方法采用单对角线式取样法,土层深度为20 cm。 花生果腐病病株调查采用单对角线五点取样法,每点调查100株,统计发病株数,并进行病害分级。 计算病情指数:

病情指数=∑(各级病株数×各级代表值)/(调查总株数×最高级值)×100………………(2)

1.2.3 连作情况

连续三年在花生果腐病发生区域抽取不同村10个种植户,调查每户花生田连续种植年限,同时调查花生果腐病发病株数、计算平均发病率和平均病情指数。 种植品种为冀花18。

1.2.4 施肥量

调查不同村花生田施肥量,同时测定土壤有机质含量和含盐量,共计10个种植户。 所采用的肥料为农大黑松土活性腐植酸控释肥(23-12-10),由农大肥业提供,总养分≥45%,活性腐植酸≥3%,颗粒状。 土壤有机质含量和总盐含量测定分别使用重铬酸钾滴定法和质量法测定。

1.2.5 品种类型

对10个村的花生品种类型及来源进行调查。调查发生果腐病区域的土壤质地统一为砂壤土,连作年限为2年,统计调查株数,计算发病率和病情指数。

1.3 数据统计与分析

采用Excel 2019对试验数据进行整理,DPS数据处理系统进行统计与分析。

2 结果与分析

2.1 病害特征

花生果腐病的病原是复合病原,不同地域或同一地域不同年份的病原组成不同。 据调查,冀东地区花生果腐病是由茄镰刀菌(Fusarium solani(Mart.)Sacc.)和群结腐霉(Pythium.myriotylumDrechsl)构成的复合病原。 受害植株地上部叶色绿色,生长正常,茎部绿色无异常,茎基部发病初期呈水渍状褐色病斑,横切茎基部维管束变褐色。发病初期荚果外表有不同大小的深褪色病斑,种皮为铁锈色,果仁干秕,严重时整个荚果完全变黑,脱落,加大了收获难度,果仁腐烂。

2.2 发生动态

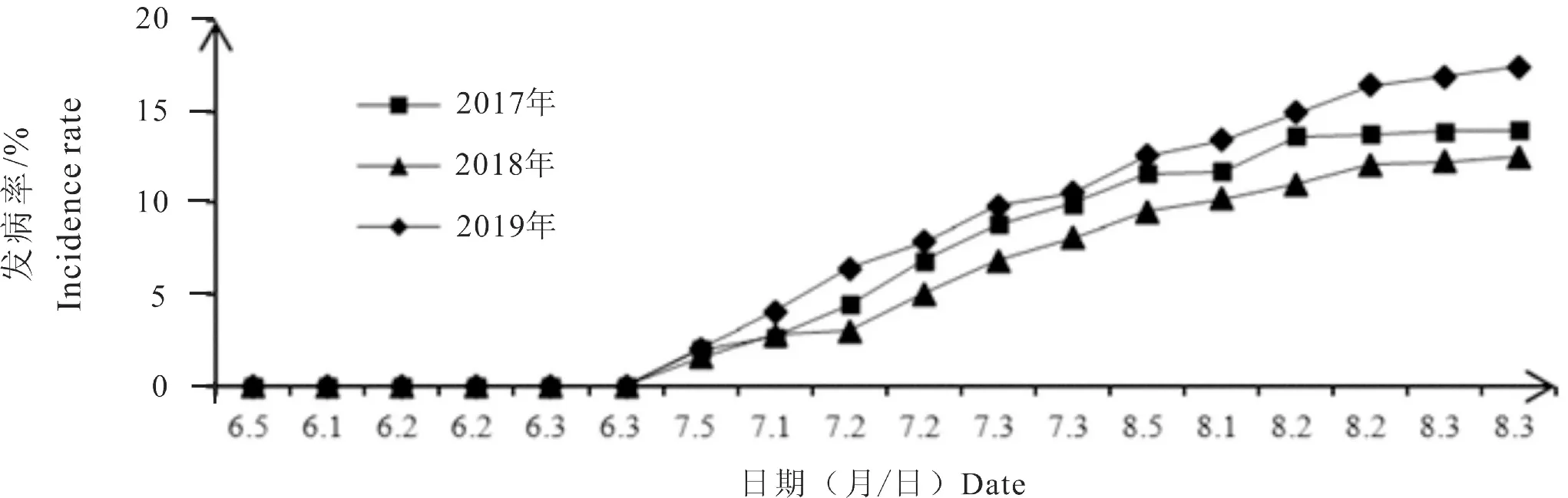

图1可看出,冀东地区花生在苗期、花期、开花下针期因荚果尚未形成,故没有出现果腐病,在结荚期(7月5日)开始发现极少数果腐病病株;7月10日后病情逐渐发展,到8月5日果腐病危害逐渐加重,发病率和病情指数都增加;到饱果成熟期(8月20日)后病情达到最高点。2018年发病较轻,2017年和2019年病害较重,且动态趋势基本相同。2019年果腐病发病程度整体最重,发病率最高为17.47%,病情指数为20.17;2017 年发病率最高为13.99%,病情指数为15.08。

图1 冀东地区花生果腐病发生动态Fig.1 Occurrence dynamics of peanut pod rot in eastern Hebei

2.3 花生果腐病致病影响因子研究

2.3.1 气象因子

①温度。 从苗期到开花下针期(7月5日之前)均未发现花生果腐病,从7月5日后,当日平均温度达25℃以上时,果腐病开始发病(见图2、图3、图4)。 随着日平均温度的逐渐升高,果腐病发病率呈增加趋势,7月20日至8月20日为发病盛期。 8月15日后,当日平均温度回降到25℃以下时,发病率增加幅度减弱。 由图2、图3、图4还可看出,7 月25 日至8 月5 日,平均温度达25℃以上,果腐病发病率增加速度最快,当日平均温度最高达到30℃以上时,果腐病发病率增幅并没有因温度的升高而快速增加。 可见,25~30℃之间是果腐病病原菌感染植株的最适温度范围,当超过30℃时果腐病病原菌的侵染减缓。

图2 2017-2019年果腐病发病率和平均温度Fig.2 Peanut pod rot incidence and average temperature in 2017-2019

图3 2017-2019年果腐病发病率和降雨量Fig.3 Peanut pod rot incidence and rainfall amount in 2017-2019

②降雨量。 由图3可看出,果腐病发生最严重的年份为2019年,发病率最高为17.47%,其对应的果腐病发病期累计降雨量也是最高年份,累计降雨量为321.6 mm,是2017年果腐病发病期累计降雨量的2倍,果腐病发病率均高于2017年同期;其次为2018年,果腐病发病期累计降雨量284.1 mm,是2017年累计降雨量的1.76倍,果腐病发病率均高于2017年同期。 可见,果腐病的发生和降雨量密切相关。

③温度、降雨量和花生果腐病相关分析。 通过日平均温度、降雨量和果腐病发病率相关分析表明,日平均温度与果腐病发病率相关方程为y=0.722x-7.66,p=0.105(p>0.05),果腐病发病率随日平均温度增高而增加,但二者相关性不显著。降雨量与果腐病发病率相关方程为y=0.071x+3.56,p=0.029(p<0.05),果腐病发病率随降雨量增加而增加,且相关性达显著水平 (表1)。

表1 果腐病发病率与温度、降雨量的相关性Table 1 Correlation between the incidence of peanut pod rot and temperature and rainfall

2.3.2 土壤因子

果腐病中等抗性品种唐花9号在不同土壤质地发病情况调查表明,不同土壤质地的果腐病发病率和病情指数差异显著,砂质土壤较粘质土壤及粘土发病要轻;对于同一种土壤质地,含水量≥20 g/100g的花生果腐病发病较严重,与含水量≤20 g/100g比较,差异显著 (表2)。

表2 果腐病发病率与土壤质地及含水量Table 2 Relationship on incidence of peanut pod rot and soil texture and water content

2.3.3 连作因素

连续三年对冀东地区主栽花生品种冀花18进行调查统计,发现随连作年限的增加,果腐病发病有加重趋势,其中连作年限1~2年的发病率在0~6.78%之间,病情指数0~0.73。 连作年限在3年及以上的果腐病发病明显加重,发病率在9.45%~11.72%之间,病情指数5.61~6.08(表3)。

表3 果腐病发病率与连作因素Table 3 Relationship on incidence of peanut pod rot and continuous cropping

2.3.4 施肥量

由表4可知,果腐病发病程度与肥料施入量存在显著相关性。 果腐病发病程度随着肥料施用量的增加而加重,土壤有机质含量随着肥料施用量的增加显著减少,总盐含量显著增加。 果腐病发病严重地块平均发病率高达15.88%,平均病情指数为11.23,土壤有机质含量为9.8 g·kg-1、总盐含量为4.56 g·kg-1(表4)。

表4 果腐病发病率与施肥量Table 4 Relationship on incidence of peanut pod rot and fertilization

2.3.5 品种类型

不同品种类型花生果腐病调查结果表明,唐花9号、冀花18、青花6号抗性相对较好,发病率在0.53%~4.45%之间,病情指数0.41~3.07。花育23、潍花8号中度抗病,发病率在7.21%~10.16%之间,病情指数5.44~7.01,冀花16、唐花10号易感果腐病,发病率在11.16%~14.75%之间,病情指数8.09~9.20。

表5 果腐病发病率与品种Table 5 Relationship on incidence of peanut pod rot and cultivars

3 结论与讨论

本试验研究结果表明,冀东地区花生果腐病在7月5日结荚期开始出现少数果腐病病株,7月10日后病情逐渐发展,到8月5日果腐病危害逐渐加重,发病率和病情指数都增加,到8月20日饱果成熟期后病情达到最高点。

花生果腐病致病影响因子研究表明,温度是影响果腐病发生的重要因素,随日平均温度逐渐升高,果腐病发病率呈增加趋势,平均温度达25℃以上,果腐病发病率增加速度最快,日平均温度最高达到30℃以上时,果腐病发病率增加幅度并没有因温度的升高而快速增加。 可见,25~30℃之间是果腐病病原菌感染植株的最适温度范围,当超过30℃时,果腐病病原菌侵染减缓。

本试验研究表明,果腐病发病率与日平均气温呈正相关,但不显著,与果腐病发病期降雨量呈显著性正相关,降雨可导致果腐病大量发生,且果腐病发病率随降雨量增加而增加。 可见,温度是影响果腐病发生的基本条件,降雨量为主要气象影响因子,在一定的温度条件下,果腐病随着降雨量的增加而快速加重。

不同土壤环境对果腐病发病有一定影响。 不同土壤质地条件下,砂质土壤较粘质土壤及粘土发病较轻;同一种土壤质地,含水量高的发病较严重。 这与赵庆雷[8]研究的土壤环境对果腐病发病影响结论一致。 随着连作年限的增加,果腐病发病有加重趋势,其中连作年限在3年及以上的果腐病发病明显加重。 果腐病发病程度与肥料施入量存在显著性正相关,果腐病发病程度随着肥料施用量的增加而加重,土壤中的有机质含量随着肥料施用量的增加显著减少,总盐含量显著增加,破坏了土壤团粒结构,增加了果腐病发病率。 不同花生品种类型果腐病抗性存在显著性差异。

根据冀东地区近年来果腐病发生动态以及气象、土壤、连作、施肥量、品种类型等发病影响因子的调查结果,总结冀东地区花生果腐病防治措施为:①选择抗病性较强的品种,如唐花9号、冀花18和青花6号;②实行轮作倒茬,同一地块连作不宜超过3年;③选择土壤盐渍化程度较轻的田块,肥料施用量尽量控制在550 kg/hm2以下,土壤全盐含量应低于0.85 g/kg;④冀东地区果腐病一般于7月上中旬开始发病,8月中下旬为病害流行盛期,因此7-8 月是果腐病防控关键时期,应及时喷施防治药剂以减轻果腐病发生程度,减少花生产量损失。 本研究为花生果腐病的防治工作提供了技术支持,同时也为花生果腐病的进一步研究提供了理论基础。