让文言文学习变得情趣盎然

——以《司马光》教学为例

○张冬兰

现行部编版语文教材,将文言文前置到三年级,这对教师和学生来说都是一个挑战。虽然小学编排的14 篇文言文篇幅短小,但其表达特点与现代文相距甚远,这对习惯于现代文阅读的三年级学生而言,其难度显而易见。因此,为了给学生上好文言文的启蒙课,也能让他们享受这类课文学习的情趣,须从小学文言文的开篇之作《司马光》的教学开始。

司马光救友的故事,三年级学生耳熟能详,这是学生理解意思、感受人物的重要基础。根据所在单元的语文要素(带着问题默读,理解课文的意思)、人文主题(美好的品质带给我们的希望和力量),结合本课后的阅读提示,其教学目标是:读好课文,注意停顿;读熟课文,能够背诵;读懂课文,讲述故事。为确保上述目标的达成,须从兴趣入手,化难为易,化整为零,化抽象为形象,以引发学生探究欲望,力求让文言文的学习变得生动活泼、情趣盎然。

一、抓住文中人物,指导朗读停顿

读好停顿,读得通顺,读出感觉,这是文言文学习的重要基础,也是让学生习得方法、感受情趣的重要一环,须予以重视。而《司马光》课文简短,语言精练,主谓格式的句子较多,即“谁在做什么”“谁怎么样”,比如“群儿戏于庭”“一儿登瓮”“众皆弃去”“光持石击瓮破之”等。而现代文朗读中,主谓格式的句式也多在主语与谓语之间稍加停顿。由此看来,抓住这一句式特点,引导学生找出那些介绍人物的词,进而指导学生朗读时正确停顿,学生则是轻而易举。请看下列教学片段:

师:朗读文言文时正确停顿,有助于准确表达文章的意思,读出古文的节奏和韵味。怎么停顿呢?对照以前听过的司马光的故事想一想:这篇文章中有哪些人?他们分别做了什么?请你找出表示这些人物的词。

生:“群儿”。

师:“群儿”指什么人?

生:一群孩子。

生:“一儿”,这里指其中一个孩子。

生:“众”,我想应该是指大家。

师:这里的“众”包括司马光吗?

生(齐):不包括。

师:是的,这里的“众”是指除了司马光以外的其他孩子。

生:最后一句的“儿”,这个“儿”应该就是第二句的“一儿”,指跌进瓮里的孩子。

师:你们很会思考。那这篇课文的主人公哪里去了?

生:我认为就是“光”,因为司马光名字中有个“光”字。

师:我们已经找到了表示人物的词,想想他们做了什么,或者怎么样了,读的时候在他们后面稍作停顿,就能基本表达文章的意思了。

(让学生反复练读,自己听,是否顺耳;请同桌听,是否恰切。此后,指名读,并根据读中的停顿,讨论并画出停顿符号,再让学生自读、互读、齐读。)

教师没有直接呈现画好停顿符号的句子,而是引导学生找出文中人物,基于自己的理解画出停顿,使学生先心里有意,再嘴里有声,从而达到言意共生。到了中学,文言文朗读停顿可依托于句子成分划分,而小学生这样则超越其认识能力。故教师便从故事入手,帮助学生把握其内在的逻辑意义。这一过程,体现了学习的真正发生,学生在琢磨、诵读、聆听中逐渐感悟文言文的语感特点,这就能为他们今后学习文言文打下基础。

二、运用多种方法,理解词句意义

文言文对三年级学生而言,理解是主要的学习难点。文中的许多字词,与现代文中的字词意思区别较大,甚至大相径庭。如果直接讲解,也许就失去了理解的价值。理解意思不是最终归宿,而是借助理解过程,让学生逐步把握读懂文言文的基本方法,并形成相应的能力。字不离词,词不离句。弄懂句子的意思,需要先弄懂每个字、每个词的意思。字义怎么去理解呢?其实,现代文中理解字词意思的方法在文言文中同样适用。如果有效沟通、自然联系,学生对词句的理解也许就较为容易了。

1.观察感悟,图文对照。

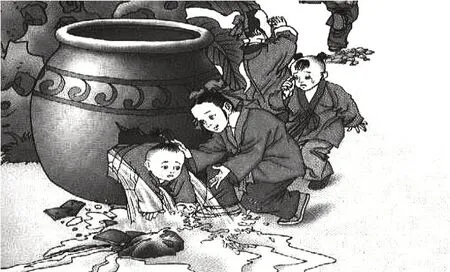

本文的有些词语,可以通过观察直观的图片去认识和了解,再与文字对照,以加深对词语的理解。比如“瓮”字和“迸”字,教师这样引导:

师:文中“一儿登瓮”中的“瓮”是指什么呢?

生:瓮是指一种容器。

(教师展示缸和瓮的图片)

师:看看这两样事物有什么不一样?

生:第一个口小身子大;第二个口比较大,和身子差不多粗。

师:对照文章猜想一下,哪幅图上是瓮呢?

生:应该是口小的那个,因为口小,所以小儿爬不出来,才会“没水中”。

师:是的,口小肚大的为瓮,而另一幅图上敞口的器皿叫缸。通过看图,再对照课文,我们读懂了“瓮”字,这是理解词语的好方法。你能用同样的方法理解“水迸”的“迸”吗?

生:图上画的是水流出来的样子。

师:水怎样流出来的呢?

生:水“哗啦”一下子流出来了。

师:水为什么会一下子流出来?

生:因为“光持石击瓮破之”,瓮破了一个口子,所以水一下子流出来了。

师:“迸”指水一下子流出来,也可以说水一下子喷涌出来。现代文中“迸发”“迸溅”中的“迸”,都是指向外溅出或喷射的意思。

利用图片直观理解词语,能让学生在主动观察、认识事物的过程中,形成抽象向形象的紧密联合和自然转换。比如“瓮”字,图片上一目了然。而教师没有止步于认识是什么,而是指导学生在细致观察后,用准确的语言说出其特点,并与缸进行比较。这样,学生对“瓮”的理解就不仅有形象,而且有意义。而理解“迸”字,则指导学生观察水流的速度,体会水一涌而出的样态,并联系前文知道为何会“迸”。这样借助直观图片和联系前文,既有趣,又有效。

2.借助语境,组词换词。

文中有很多动词,生动、形象地再现了当时的情境:比如“戏”“登”写出了儿童尽情嬉戏玩耍的场景;“跌”“没”展示了儿童不慎掉入瓮中、瞬间被水淹没的场景;“持”“击”写出了司马光在危急时刻表现出的沉着和机智;“迸”则刻画了水一下子涌出来的状态。这些词与现代文中的意思基本一致,教学中可与现代文联系起来,借助组词、换词的方法,帮助理解词义。

(出示:戏、登、跌、没、持、击、迸。)

师:看看这些词,它们有什么共同点?

生:这些都是表示动作的词。

师:是啊,都是动词。联系上下文,你能说说它们的意思吗?

生:戏,是做游戏、嬉戏的意思。

师:你用了组词的方法,请把组的词放到句子里,看看是否合适。

生:一群小孩子在庭院里嬉戏。我看讲得通。

师:是啊,完全讲得通。先根据大致的意思组词,再放到文中验证,这种方法很管用,其他的字大家也试着用这种方法讲讲看。

生:登,登上,爬上去。

生:跌,跌倒,跌入。

生:没,淹没,沉没。

生:持,持就是拿的意思。

师:这石头肯定有一定分量,用什么词更合适?

生:我觉得“搬”更好。

生:我认为用“捧”也好。

师:为你们点赞。这些字意思与现代文非常接近,我们把词语放到句子里去,看是否合适。

上述案例的动词,贯穿于全文,串联着故事。而这些词语,学生生活中都会接触并使用。为此,教师引导学生根据语言想象情境,模仿人物的动作,运用组词、换词并代入的方法,使学生在具体可感的情境中领会词语的意思。这样引导,既是词语的理解和积累,也是语言的比较和辨析,对激发学生阅读兴趣、提升学生文言词的理解能力颇为有益。

3.举一反三,学用结合。

文言文中,类似“群儿戏于庭”的句式较多,叙述顺序与现代文差异明显。在句意理解中,可逐步让他们熟悉这类句式,并学会理解意思的基本方法。久而久之,就熟能生巧,看到类似的句子就能自己理解。

师:“群儿戏于庭”,字的意思理解了,按照原文的顺序,连起来讲怎么说?

生:一群孩子嬉戏玩耍在院子里。

师:听起来有些别扭,我们平常怎么说?

生:一群小孩子在庭院里嬉戏。

师:这样说就顺口了。文言文就是这么奇怪,我们说“于庭戏”,它却说“戏于庭”,翻译时要把顺序调整一下。看看下面两句话,能理解吗?

(1)群雄战于沙场(战场)。

(2)霜叶红于二月花。

生:一群英雄在战场上战斗。

生:经霜的枫叶比二月花还红。

师:这类句子会理解了,如果让你做一回古人,你知道下面句子怎么说吗?

(1)一群小朋友在亭子里唱歌。

(2)一个农民在地里耕田。

生:群儿唱歌于亭子。

师:顺序对了,用词可以简洁些,“唱歌”可以说成“歌”,“亭子”可用“亭”来表示。

生:群儿歌于亭。

师:了不起!正宗的文言文。

生:一农耕于地。

生:一农耕于田。

师:你们说得都对,这就叫学用结合。

上述教学片段,引导学生根据字词的理解组合句子的意思,发现文言文与现代文句式的不同,知道理解的基本方法。此后,又让学生理解相关的两个句子,这便是学以致用。此后,还让学生做一回古人,把现代文改成文言文。这对学生而言是一种尝试、一种挑战。有了这样的练习,今后学生碰到类似的句子也就能以此类推了。

三、指导讲述故事,深入理解课文

本课有这样的阅读提示:“借助注释,用自己的话讲一讲这个故事。”这里并非简单地说说句子的意思,而要借此拓展思维,激发想象,尽力把故事说具体、讲生动,让学生得到扎实的语言训练。在课文中,无论是一群孩子在院子里嬉戏,还是一儿登瓮跌入水中,或是司马光持石击瓮,瓮破水流,都有其独特的声音,在引导想象故事时可特别提醒:故事中,先后发出了哪些声音?可分别用什么词形容?加上这些表示声音的词,我们的故事一定更吸引听众。请看下列讲述:

一天,一群孩子在庭院里嬉戏,他们一会儿爬山,一会儿捉迷藏,玩得不亦乐乎。有个小孩爬到假山上,又登到瓮口上,一不小心,“扑通”一声掉入水里,他大声呼喊:“救……”话还没出口,就被水淹没了。孩子们见此情景,一个个傻了,有的吓得哇哇大哭,有的吓得跑去喊大人了。司马光没有跑走,他心想:如果跑去喊大人,肯定来不及。他打量四周,见到一些石头,灵机一动,他跑过去,搬起一块石头,朝着瓮砸去,“砰”“砰”,一下,两下……司马光用尽全身力气,砸了好几下。“哐当”一声,瓮破了一个大口子,“哗啦”一声,水一下从口子里涌了出来。水很快流光了,瓮里的小孩子也得救了。

用上拟声词讲故事,就像交给学生一把钥匙,让他们去打开未知的知识大门。学生带着这个要求,进一步认真研读课文,细致体会当时的情境,逐句去想象可能发出的声音,并且用合适的话语将这些拟声词连接起来。这既是基于文本深层次的理解,又是超越文本的再创造。当然,文中人物不少,司马光、小伙伴、失足落水的小孩,甚至还有没有露面的大人们。为此,可让学生充当文中某一角色,叙述亲身经历的故事。这样,学生也许会更感兴趣,叙述也许会更为生动。

资料存盘

文言文翻译的基本方法有直译和意译两种。直译是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。意译则是根据语句的意思进行翻译,做到尽量符合原文意思,语句尽可能照顾原文词义。这两种翻译方法当以直译为主,意译为辅。

具体方法:留、删、补、换、调、变。

“留”就是保留。凡是古今意义相同的词,以及古代的人名、地名、物名、官名、国号、年号、度量衡单位等,翻译时可保留不变。

“删”就是删除。删掉无须译出的文言虚词。比如“沛公之参乘樊哙者也”中“者也”是语尾助词,不译。

“补”就是增补。变单音词为双音词;补出省略句中的省略成分;补出省略了的语句。

“换”就是替换。用现代词汇替换古代词汇。如把“吾、余、予”等换成“我”,把“尔、汝”等换成“你”。

“调”就是调整。把古汉语倒装句调整为现代汉语句式。

“变”就是变通。在忠实于原文的基础上,活译有关文字。