时尚与时间

——从“关于时间:时尚与绵延”时装展谈起

史亚娟

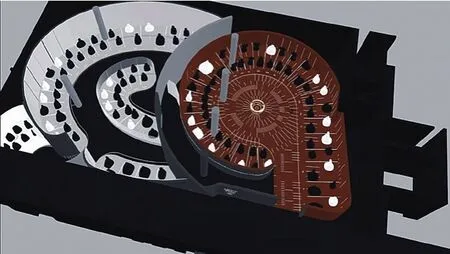

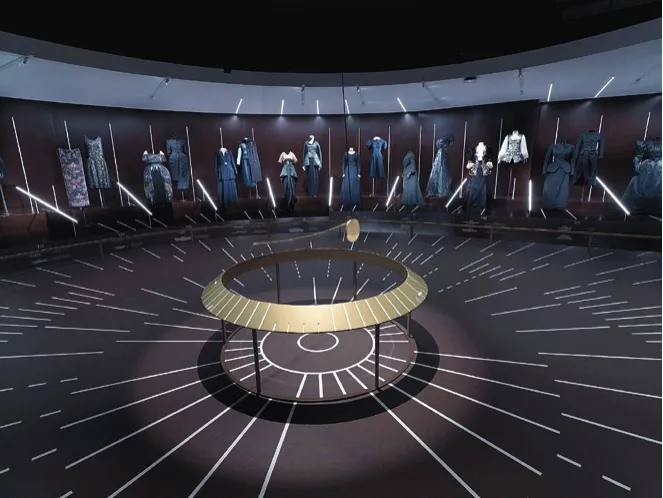

时尚的时间性似乎是不证自明的,因为人们常常把时尚等同于“一时的风尚”或“短暂的流行”,短暂、转瞬即逝几乎成了时尚的代名词。然而,只要到时装史中简单了解一下,就会得出不同的结论,周期性、循环发展也是时尚本质属性的重要组成部分。去年十月份到今年二月份,美国大都会博物馆推出了题为“关乎时间:时尚和绵延/About Time: Fashion and Duration”的时装展。该展览旨在以时尚为媒介反思时间,通过1870年以来一百多件时装史物来探讨时尚与时间之间的关系,同时以哲学家亨利·柏格森(Henri Bergson)的“绵延”理论为基础,探索时尚所具有的将过去、现在及未来不断融合的特质。该展览共有两个展厅,分别被装置成一个立体钟面(图1),各陈列着60套时装史物。第一个展厅中央悬挂着巨大的傅科摆,表盘按照分钟刻度被分割成60个空间,每个空间陈列着一套时装,且相邻两套时装前后错开(图2)。其中,外圈时装按照线性时间进行排列,内圈中陈列的时装打破了线性时间的发展顺序,但和外圈中相邻的一套时装在廓形、主题、面料、图案、技艺或装饰等方面形成对称或比照。例如:伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)1978年推出的名为“破碎的镜子”的长裙套装与艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)1938年设计的一套同样以镜子为元素的晚礼服并列摆放,二者形成对照(图3),两套服装出现时间相隔40年,却有异曲同工之妙。

该展一经推出,就在社会上引发了广泛的关注,当然也有争议。有观众认为该展览设计具有随意性,更像是基于策展人的主观感觉,没有说清楚到底什么条件让两件衣服配对,策展人带着理想和雄心,却在现实中显得有些难以站稳脚跟。①那么,该展览是如何将时尚与柏格森关于时间的哲学概念关联起来的呢?时尚时间又是如何显现和表征自身的呢?这些都是本文思考并试图回答的问题。

图1:展厅示意图,图片采自大都会博物馆策展人安德鲁·博尔顿介绍《关于时间:时尚与绵延》展览的视频

图2:第一展厅局部,图片采自大都会博物馆策展人安德鲁·博尔顿介绍《关于时间:时尚与绵延》展览的视频

图3:伊夫·圣洛朗的作品(右),艾尔莎·夏帕瑞丽的作品(左),图片采自大都会博物馆策展人安德鲁·博尔顿介绍《关于时间:时尚与绵延》展览的视频

一、绵延:时尚时间的存在方式

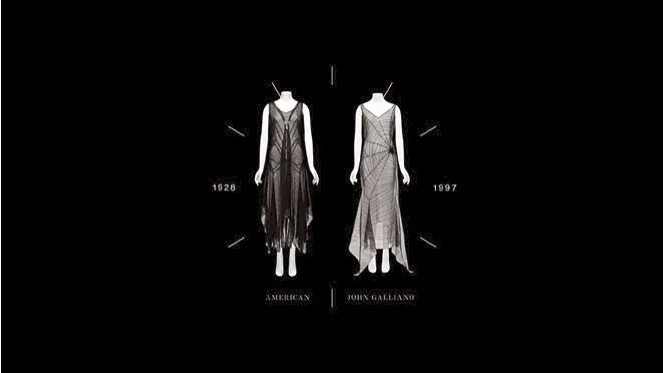

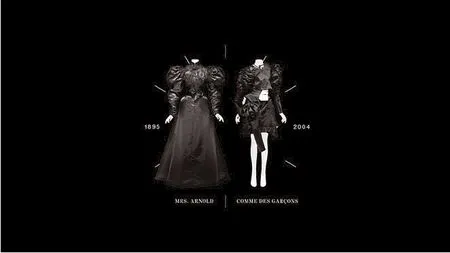

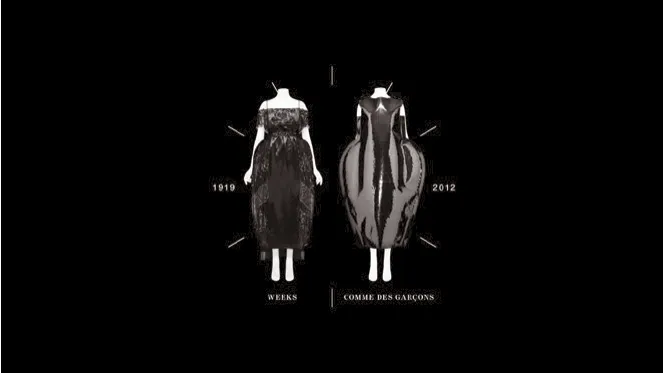

客观讲,“关乎时间:时尚和绵延”时装展从展厅设计到参展时装都极具艺术性,单就参展时装来说,每件服装都是精挑细选,按照线性时间放置的外圈时装以黑白两色为主,代表着新奇、转瞬即逝和过时;内圈中的时装基本上都是黑色,以非线性时间顺序摆放,与外圈中相邻的服装两两相对,强调变化的廓形以及与外圈配对服装的内在相关性。这种陈列方式在视觉上造就了一种新的视觉奇观,给观众带来不同寻常的视觉和心灵感受,具有很强的颠覆性。首先,从线性时间线上的服装来看,每一件都与众不同、个性十足。然而,当把两条时间线交错处配对的两件服装并置在一起的时候,感觉两件服装就像在照镜子——一件服装能从另一件上找到自己的影子,如图4、图5、图6、图7所示(图片上右侧的时装是按线性时间顺序出现的时装,左侧是与其配对的服装)。

图4:1997年约翰加利亚诺以蛛网为灵感设计的长裙(右),1928年美国出现的类似长裙(左) ,图片采自大都会博物馆为《关于时间:时尚与绵延》制作的宣传片截图

图5:2004年川久保玲推出的解构风格短裙(右),阿诺德夫人1895年设计的连衣裙 (左) ,图片采自大都会博物馆为《关于时间:时尚与绵延》制作的宣传片截图

图6:2011年渡边淳弥设计的机车夹克(右),1947年克丽丝汀·迪奥推出的束腰套装 (左) ,图片采自大都会博物馆为《关于时间:时尚与绵延》制作的宣传片截图

图7:2012年川久保玲秋冬系列中的一件裙装(右),1919年左右出现的一件礼服(左) ,图片采自大都会博物馆为《关于时间:时尚与绵延》制作的宣传片截图

这种镜像性引人深思,展览中这些配对时装的年代差距很大,从三十几年到一百多年不等,为什么会如此相似呢?按照策展人的说法,这个展是关于时间的一场时尚反思,他想用时装表达自己对于时间的理解。这一点从展览主题“时尚与绵延”中表达地非常明确。“绵延”是法国哲学家柏格森时间理论的核心概念,他用该词指代时间的流动、积累、绵延不断、连续而往复。就这个展览而言,每个置于当下时间点上的时装有过去时装的印记,可以说当下并没有脱离过去;站在过去时间点上的时装中有当下时装的影子(对过去而言,也是未来时间的影子),暗示着在当下未来已来。不同年代的时装陈列在一起,就像是一面面镜子,既是彼此照亮对方的时刻,也是过去、现在和未来时间不期而遇、走到一起的时刻。

然而,对于展厅中的观众而言,对于不同时代拥有这些时装的时尚主体而言,这些时装似乎还有其他含义。在《时间与自由意志》(Time and Free Will,1889)一书中,柏格森从分析意识材料入手,区分了两种时间:纯粹时间和物理时间,纯粹时间构成他的哲学基础——绵延。传统哲学家把时间想象为前后相连的点组成的一条直线,即线性的时间概念。按照这种概念,可量化的意识材料(表象性感觉)是充实这条线的点的内容,因此构成了过去、现在和将来的意识状态。而在柏格森看来,绵延是连接异质的意识材料(情绪性感觉)的方式。绵延才是真正的时间,是意识材料不可分割的连续的流动的状态,也是一种个体意识的“纯绵延”。在绵延状态中,分不出前后彼此的界限,连续出现的每一个状态相互渗透,每个当下发生的状态都包含了过去,预示着未来,状态也有质的差异。在1896年出版的《材料与记忆》(Matter and Memory)中,柏格森明确用“具备空间扩展性的连续体”来表达我们身心的绵延。在《形而上学导 论 》(An Introduction to Metaphysics,1903)中,柏格森说:绵延的“向上的运动达到一种生命的永恒性”;在《创造进化论》(Creative Evolution,1907)中,他提出:“其实,意识并不是由大脑产生的”,而是由“生命的冲动”向上运动产生的。②无疑,在柏格森看来,“生命的冲动”构成了整个世界的内在本质,也是从这个时候,他开始用“绵延”的概念去理解生命体,“绵延”这一概念也从早期“我们自己”延伸到了“世界”和“生命”。所以,柏格森从哲学角度提出的“绵延”是一种未被纯一媒介所污染的纯粹时间,是一种与生命主体相关的、更接近内在意识的时间观,这种时间与线性的、物理的钟表时间观相对立。换言之,这种绵延的时间观是一种主体的内在意识、心理体验、感受、或者情绪性的感觉。柏格森想用“绵延”这一概念表达生命的流动方式,一切皆流,无物常驻,但是又循环往复,生生不息。

就时尚的时间而言,应该说即包括物理时间(即线性的时间),也包括纯粹时间(即绵延的时间)。线性的时间意味着发展和演变,这一点从东西方时尚发展史中一目了然,在“关于时间:时尚与绵延”时装展中,尽管策展人有意使用钟表外圈的线性时间线突出时尚的物理时间,不同时代的时尚在款式、主题、图案、材质等方面有着截然不同的特征、与众不同的个性,呈现出明显的断裂性。这些个性或断裂性是时尚当下性(或称短暂性)的最好体现。在时尚的世界里,没有事物能够永恒存在,任何事物都处于不断地变化和发展中。德国社会学家格奥尔格·西美尔(Georg Simmel)在《时尚的哲学》中提出,“如果我们觉得一种现象消失得像它出现时那样迅速,那么,我们就把它叫做时尚。”③这句话言简意赅地指明了时尚的短暂性、变化性和变化的快速性。法国社会学家吉尔·利波维茨基(Gilles Lipovetsky)在《时尚帝国》(Fashion Empire, 1987)一书中认为时尚具有三个本质属性:短暂性、吸引力和标新立异。④时尚的短暂性之所以重要,是因为它意味着时尚通过自身的吸引力对当下时间(此时此刻)的征服,甚至是对当下时间的救赎。不过,时尚对时间的征服离不开纯粹时间的参与。所以,这个展览中的另一条非线性时间线凸显了时尚的重复性和叠合特征,这种重复和叠合的特征在一定程度上代表了时尚时间的绵延。

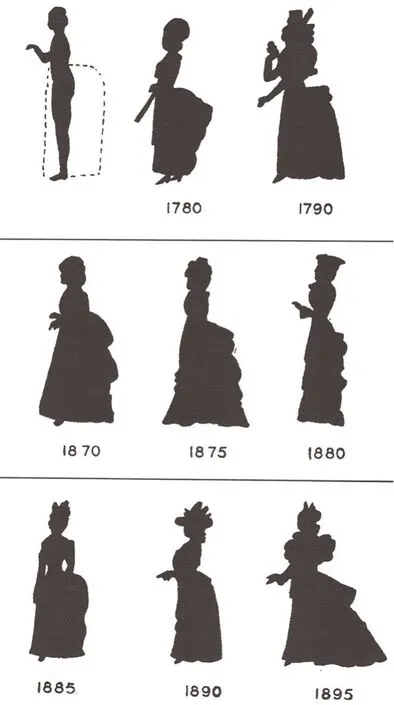

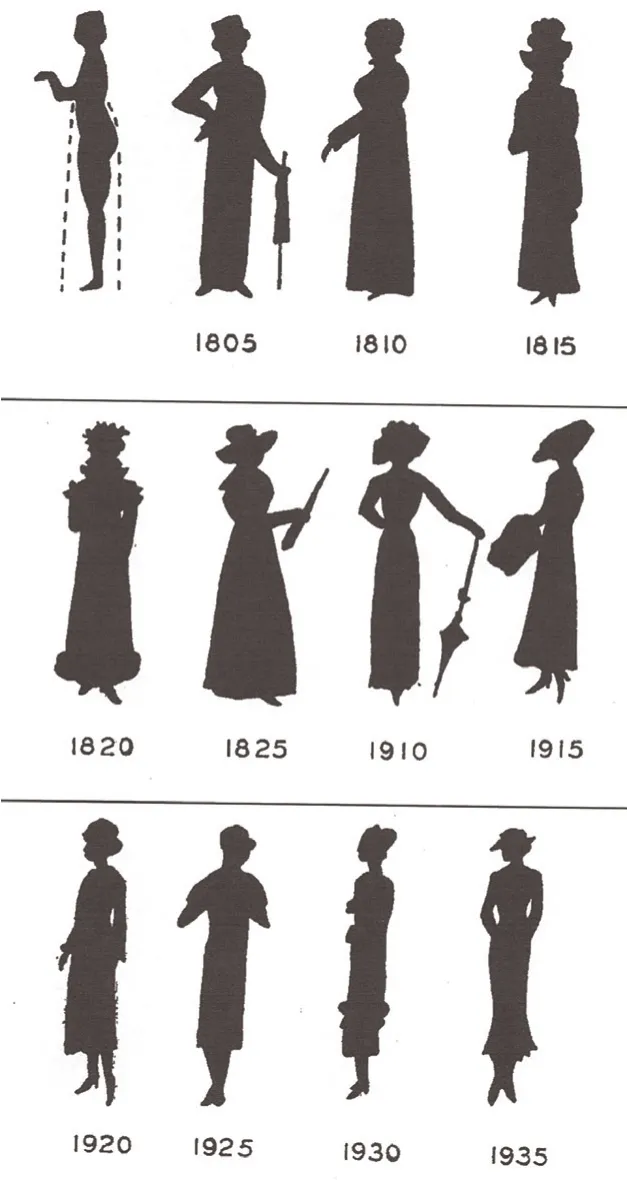

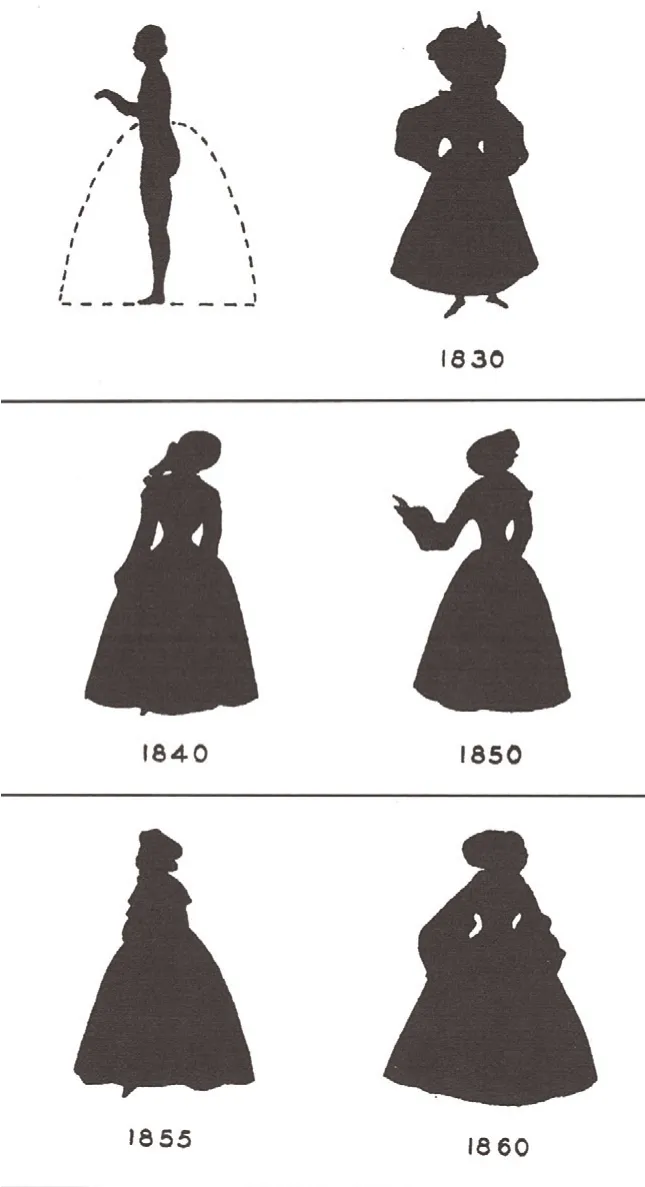

不过,时尚与纯粹时间之间的关系更为复杂,靠一个时装展是无法解释清楚的。柏格森在他的博士学位论文中提出,时间并非是某种抽象或具象的表达,而是作为永恒地涉及生命和自我的实在。所以,这种纯粹时间只有从具有生命的时尚主体中才能感觉到,这种时间感既来自时尚与主体交互建构过程中产生的张力,也来自不同时尚主体之间的主体间性,表现为主体的心理感受、体验或情绪。按照柏格森的理论,这种时间感属于主体的内在意识,因而与线性发展的时间感不同,可以重复出现,甚至周而复始。所以,时尚的纯粹时间正是有了主体感受、体验、意识的参与,时尚才可能成为一种非线性的时间,成就时尚时间的绽放与轮回。在时尚范畴中,这种时间的绽放与轮回主要体现在时尚的周期性特征。一般情况下,人们主要从两个层面理解时尚的周期性,一是时尚的流行周期,包括导入期、成长期、高峰期、衰退期和消亡期。这种周期性意味着一种时尚潮流的衰落也是一个新的时尚潮流的开始,时尚潮流你来我往、周而复始,某种时尚风潮的寿命可能是短暂的,但是不同时尚潮流的更替却意味着时尚本身具有存续性(或者称之为绵延)。其次,时尚的周期性还意味着某些时尚元素会周期性复现,也就是复古风格的时尚总会不期而至。在“关于时间:时尚与绵延”时装展上很多配对时装都可以作为复古时尚的代表性作品,如图4、图6、图11所示,这几套配对服装在廓形、使用元素等方面有明显的相似性。西方有学者在对1760年以来历年流行于西方社会(尤其是美国)的女装图片进行分析比较的基础上,总结出三种基本女装廓形: 后裙撑式(或称后膨式)、筒型(或称直式)和钟型(或称膨式),通过测量和对比发现这些时尚基本款会周期性出现。⑤如图8、图9、图10所示。

图8:后膨式裙的重复出现,图片采自Fashion Theory:A Reader. Malcolm Barnard. Ed. London and New York:Routledge. pp.53-55.

图9:筒型裙的重复出现,图片采自Fashion Theory:A Reader. Malcolm Barnard. Ed. London and New York:Routledge. pp.53-55.

图10:钟型裙的重复出现,图片采自Fashion Theory:A Reader. Malcolm Barnard. Ed. London and New York:Routledge. pp.53-55.

此外,20世纪上半期英国时尚研究专家詹姆士·莱佛(James Laver)在《品味与时尚》(Taste and Fashion,1937)一书中用充满睿智、妙趣横生的语言揭示了时尚发展早期的周期性变化。当下,随着人类现代化进程的持续性快速发展,时尚周期不断缩短,从过去的十年、几年到一年内几个流行季不等。

对于与时尚主体的内在生命意识紧密联系在一起的、在以绵延形式存在的时尚时间来说,时尚在时尚主体保持身心健康,建构自我身份等方面的影响不可小觑。这种影响来自于时尚与时尚主体之间的张力(或称交互作用),这种张力让主体的身体成为时尚的身体,远离平庸的身体;时尚主体在设计、制造、传播、或引领潮流的过程中,表达个性、完善品味、提升自信;对时尚追随者来说,时尚帮助主体感受到生命的流动、跃迁和升华,赋予主体以生命活力和气质魅力,同时在时尚群体中获得安全感和认同感,甚至成为时尚领袖,拥有时尚领导力。基于此,我们不得不承认,对于时尚主体而言,时尚时间也是有意味的时间。这里的“意味”包含情感上的愉悦、心理上的自信以及身份上的认同。这些“意味”来自时尚外观(廓形、款式、色彩、面料等)与时尚主体结合在一起共同传达出来的感受(优美、炫美、酷、知性、可爱、低调、轻柔、硬朗、中性等)、情绪(如愉悦、自在、从容、平静等)和意义(生命力、吸引力、前瞻力、凝聚力、影响力等)。这种内在于时尚主体的体验和时间意识是线性时间意识无法比拟的,因为后者只能让主体体验生命的流逝、接受生命必然走向衰老和死亡的事实,而前者则让主体摆脱自然生命的安排,产生一种战胜时间、超越时间的存在感和胜利感。时尚会过时,但对于时尚主体而言,这种有“意味”的时间不会终止,新时尚的到来会再次给时尚主体带来这些感受、情绪和意义,循环往复。可以说,这种纯粹的、绵延的时间因为时尚主体的存在而成为延续和往复的时间,这种时间性最终会超越当下时间,走向衣人合一的永恒时间。

另一方面,时尚的周期性特征还表明,一种时尚的诞生意味着它将不可避免地走向死亡——即时尚潮流的消退。这种消退或死亡既宣告了时尚时间的消散,也暗示时尚主体难以从时尚中找到愉悦的情感和稳定的认同。如学者所言:“时间的消散摧毁了一种集聚。这样一来叙述者就找不到任何一种稳定的自身认同。时间危机是一种自身认同的危机。由于缺乏叙事性张力弧度,不可能去富有意义地了结讲述。”⑥对于主体来说,面对缺乏意义的时间,没有叙事张力的时间,退出是最好的选择,因为随着时间的消失,其意义也将无法存在。在这种情况下,时尚的危机实质是时间的危机,这也从侧面解释了各种时尚潮流最终都难逃过时、被淘汰的结局。

对于时尚时间的这种周期性循环存在模式,法国社会学家让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)用时尚生产的再循环逻辑加以阐释,他认为时尚具有不可颠覆性,因为时尚没有可以与之形成矛盾的参照,它的参照就是其自身,人们不可能逃离时尚。⑦所以,永远指向自身的时尚符码使时尚具有无比强大的再生能力,在启蒙和工业革命形成的线性时间之外,时尚遵照循环时间演绎出一种全然不同的后现代再循环逻辑,这是一种社会时空的超级再生产,其意义在于不断地展示延宕、从能指到能指以及旧形式的一次次抽象化更新。

二、新颖:时尚时间的显现方式

前文中提到时尚是时间的绽放与轮回,那么时尚是如何实现这种绽放与轮回的呢?笔者认为,答案可以到时尚的另一个基本属性——“新颖”(Novelty)中去寻找。美国经济学家凡勃伦(Thorstein B Veblen)在《有闲阶级论》(The Theory of the Leisure Class,1899)中用“时新(Newness)”指代服装风格的不断更新及其所表征的当下性、时代性和新颖性;法国社会学家利波维茨基将“Novelty”理解为“标新立异”,是时尚的三种主要运作方式之一,与其他两种方式“短暂性、吸引力”一起帮助现代社会中的时尚脱离其边缘性存在,深入到社会政治、经济、文化等各个领域中,成为“完美时尚”。西方曾有学者对时尚之“新”进行过区分和总结,认为“时新”与时间相关,可以指代每月的、每代的或季节性发生变化的新事物。“创新(Innovative)”更多地涉及效率和技术能力,不是纯粹时间意义上的新。“创新的”东西通常指经过改良的、创新的或系列产品中最新的产品。“新颖”一词与前面两个词的意思都不同,是一种经验上的“新”,含有不熟悉的意思。⑧在现代消费社会中,无论是时新性、新颖或创新,都是时尚属性的重要组成部分。很多时候,时尚的流行与前面三种含义都有关系,能成为时尚和流行的事物一定会包含其中一种、两种或全部三种属性,从而能够满足不同阶层时尚消费者的需求。

这里,笔者更赞同利波维茨基对时尚之“新”的阐释——与众不同,标新立异,换言之就是差异性。在法国哲学家吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)的时间——影像观看来,差异的每一个分支都创造了可能性的扩张。德勒兹曾在一本名为《千高原》(A Thousand Plateaus,1980)的书中利用“逃逸线”(Lines of Flight)来指称生命的生产,即变异和差异的产生不是历史的进程,而是历史的断裂、中断、新的开始以及“畸形的”诞生。⑨鲍德里亚在“时尚的‘冲动’”一文中,将时尚的产生归结为一种要消解和摧毁一切的社会性欲望,不过这种欲望不是身体的欲望,不是凡勃伦提出的有闲阶级的炫耀性心理欲望,也不是西美尔提出的社会下层阶级对上层精英阶级进行模仿的欲望,而是一种符号化的激情和冲动,目的是要消解意义、摧毁一切现成的东西,尤其是无处不在的社会规范。在鲍德里亚看来,时尚的冲动“就是废除意义、投入纯粹的符号、走向野蛮的直接社会性的欲望”。⑩从上面两种意义上来看,对时尚而言,时尚的每一次更新都是以废除意义为目的进行的差异性生产,最终导致无数可能性的诞生;对于时尚主体而言,则是一种消解意义的欲望和冲动的释放以及新的感受的生成、一次时间的断裂与刷新;在拒绝旧时尚接受新风格的过程中,新的主体意识得到生成、显现、延伸与绽放。在“关于时间:时尚与绵延”展上,策展人用展厅外圈线性时间线上的时装展示这种线性的、以断裂和更新为主的时间,这条时间线上的每一件时装都极具个性和差异性,与众不同,呈现为时装史上的一种断裂,但同时也是一个新的开始。在这一过程中,差异性的力量是不可小觑的,正是这种差异性赋予时尚以“新颖”之特性、赋予时尚主体以与众不同的体验和感受,并进而引发新的时尚浪潮,开启新的时尚周期。此处还需强调指出的是,时尚的周期性回归,无论对时尚本身、还是时尚主体,都绝非复制粘贴般的重复,而是多样性和差异性的再次回归,最终彰显为生命的力量和生活的多姿多彩。这种回归在某种程度上也呼应了尼采所提倡的生命和灵魂的“永恒回归”。

那么,为什么只有新颖或者新奇的事物才能为时尚主体带来新的感受、继而促进新的主体意识的生成、显现或自我绽放呢?笔者认为,这是因为新奇的事物能够满足个体的好奇心,时尚主体既持有对新颖之物的短暂追求,也拥有对变化更新的持久渴望,这种看似矛盾的需求其实并不冲突,前者是人的感性解放(追求个性、差异性)所需要的,后者是人之理性自觉(追求共性、持久性)所渴求的。时尚的悖论同时满足了时尚主体在两个具有相反意义方面的需求。对于时尚主体来说,新奇的感受意味着主体对物感和自身感性的突破,以及对于线性或持续性时间意识的打破。在某种意义上说,这是一种脱节的时间、不合时宜的时间、自我被无限放大的时间。

马丁·海德格尔(Martin Heidegger)在《存在与时间》(Being and Time)中将“好奇”定义为一种对“新奇”或新鲜的持久性寻觅,认为好奇是“人人自我(They-self)”的基本特征之一。⑪他认为“当好奇成为免费的,它所关切的问题就不再是为了理解所观看的东西……而只是为了看。它追逐着新奇,只是为了从这个新奇飞跃到另一个新奇……它不寻求敏锐地逗留在闲暇中,而是追逐着无休止的和不断变化着的新奇刺激。”⑫此外,德语中“好奇(Neugier)”一词在词源上也与“新(Neu)”相关。尽管海德格尔的这些话似乎对好奇心颇有微词,持批评态度,但是也无疑肯定了人们出于好奇对新奇事物展开追逐的事实,并在一定程度上照亮了时尚的新颖性与时尚个体追新逐异行为之间的内在关联。对于时尚主体来说,新奇的事物符合时尚的吸引力法则,能够满足人们的好奇心和渴望彰显个性、与众不同的心理。随着各种新风格、新产品、新技术的出现与流行,时尚变得如万花筒般光怪陆离,时尚主体也在追随时尚的过程中获得愉悦和满足,身心振奋,绽放自我。如《时间的味 道 》(Scent of Time: A Philosophical Essay About the Art of Lighting)一书中所言:“各种新的开端是足以使人振奋的时间的新的瞬间”,而“开端的时间让人感到面对将来的无限希望。”⑬现代社会中,人们的物质生活极大丰富了,精神上的倦怠、平庸、琐碎、无聊、焦虑、无意义感也随之而来,时尚之新的意义恰恰在于为这种状态开启了一个新的瞬间——时尚之光照亮了个体平庸琐碎无聊的生活,让他们振奋精神、焕发活力、燃起希望,此刻时间驻足,生命绽放。在此过程中时尚个体得到的不仅仅是身心的愉悦和快感,其生命力、情感、自我意识也同时受到激发和召唤,再次被刷新。

另一方面,海德格尔所言“当好奇成为免费的,它所关切的问题就不再是为了理解所观看的东西……而只是为了看……”似乎也暗合了人们追逐新奇事物过程中的非理性和无意义感。反对时尚的人士对时尚最大的诟病是“反复无常、荒诞不经”,罗兰·巴特(Roland Barthes)也认为时尚是一种意义的失落。然而,笔者认为,有时候,时尚时间的断裂感就来自时尚显现自身过程中引发的无意义感、非理性等特征。反复无常、荒诞不经、缺乏意义是打断线性的、有意义时间的绝佳方式,这样做有助于时尚主体打破强大的线性时间的宰制,告别过去,为绽放新生做准备。当然,时间同样在诸种时尚的反复无常和变动不居中显现自身。所以,时尚的时间意识既是关注当下时间的绽放与流动,也是对过去意义的拒绝或更新,当然这也是时尚价值和意义之所在。“‘新’的诸种意义对于时尚主体来说,绝不仅仅为了符合和满足个体对于新奇时尚商品的渴望,还是对社会惯性的拒绝,是对社会中一贯存在的保守思想以及不思进取的传统社会势力的一种巧妙回应和迂回出击。”⑭在这种意义上,我们必须承认,时尚既是一种具有相对性的时间——新颖和荒诞并存、接受与拒绝同在,也是一种过渡性的时间——常常处于在流行与过时、新生与死亡之间的状态。这些时间状态的存在使得时尚时间不仅仅关乎当下,而是一种有着丰富含义、充满矛盾冲突或者悖论的动态时间。

在现代社会中,新颖作为时尚时间的显现方式还与现代性有关。现代性是一个极为复杂的概念。从历史发展的线性时间观来看,现代性意味着进步。西方有学者认为“强化的流行步调增强了我们的时间意识,而我们对新旧事物同时感受到的快感,赋予了我们强烈的现在意识。”⑮然而,在本雅明看来,“进步不在于不断流逝的时间的连续性,而在于对时间的打断——在打断中真正新颖的才第一次显现出来”。⑯所以,在某种意义上,正是凭借新颖所具有的差异性特质,时尚才短暂地打断了时间的连续性,让时间驻足、显现自身,具有了当下性和现代性;另一方面,对于时尚主体而言,这个时间显现自身的时刻也是时尚主体沐浴时尚之光的时刻,是主体释放情感、建构自我、确认此在的时刻。国内也有学者认为,“现代性奠基于历史本身的时间化之上,并以经验结构的剧变为特征。它与现代性新异的时间逻辑一起,体现为时尚的求新与怀旧,进而为现代性的时间逻辑提供了诸多形式。”⑰

三、像化:时尚时间的表征方式

在《发达资本主义时代的抒情诗人》(Charles Baudelaire:A Lyric Poet in the Era of High Capitalism)一书中,本雅明写道:新奇“是独立于商品使用价值之外的一种品质,它是独特地显现集体无意识意象的本源,它也是时尚不断促成的错误意识的实质所在。就像一面镜子反照在另一面镜子里一样,这种新颖也反映在循环往复的幻觉中。”⑱本雅明的这句话不仅指出了新奇与时尚之间密不可分的关系,而且指出了时尚与幻象、镜像之间也有着内在关联。不过,幻象或者镜像只是时尚之象或者时尚像化过程中的一部分。在不同的发展阶段时尚呈现为不同的图像,如设计师头脑中的想象、笔下的线稿、最终的定稿;电脑上的设计图、打板用的纸样;电视、电影、杂志、网络上的时尚影像、图片、短视频等都是时尚之象,也是图像化存在的时尚。前文中论述了作为时尚时间存在方式的绵延和作为时尚时间显现方式的时尚之新,这二者都离不开图像对时尚的表征(或称像化的时尚)。时尚之象是时尚时间表征自身的手段。没有前者,时尚时间的存在和显现都无从谈起。不断变化中的时尚之象是绵延的表征方式,是时尚之新得以显现的重要媒介。因此,时尚之象既是时尚时间的重要组成部分,也是必要条件之一,甚至可以说,时尚是一种图像化存在的时间。“关于时间:时尚与绵延”时装展为此提供了很好的例证,前文中提到策展人在两个展厅中分别以两两配对的方式、按照两条截然不同的时间线(线性时间和非线性时间)展示了60套不同时代的时装,这些时装本身就构成了不同时代时尚之器的“物像”(参见图2~图11),这些时装史物形象地诠释了时尚同时具有线性和周期性两种发展特征、短暂性和持久性两种对立属性以及新颖与过时两种内在张力。

图11:路易威登2018春夏系列推出的复古风马甲(右), 莫琳·布洛西耶1902年设计的骑马外套(左),图片采自大都会博物馆策展人安德鲁·博尔顿介绍《关于时间:时尚与绵延》展览的视频

其次,由时尚设计(图案、线条、色彩等)、时尚工艺(材料、技术等)、时尚摄影(图片、影像)等内容共同构建起来的时尚之像一起成就了时尚时间的合法化和自然化存在,对于时尚之“器”在时间中的显性“在场化”发挥了重要作用,实现了过去时间对当下的介入和对未来的影响。这一点在时尚的复古风中体现的最为明显,复古风是一种时尚设计风格,指时尚设计中对昔日流行时尚元素、时尚工艺的重复使用;也是一种时尚穿搭风格,主要指穿搭使用逝去时代的衣着和饰品,或者在穿着中故意将过去时代的衣着和饰品夸张地与当代服饰混搭在一起;有时也泛指一种过去的、已经过时或者老旧的风格、潮流或式样,无论在功能还是在外观方面又重新成为时下流行的标准。本雅明认为时尚能力就是大踏步回到过去,攫取昔日的风格并将之挪用到现代风格中来,在重新表达的过程中焕发新的生命力。⑲但是,对于和弗雷德里克·詹姆逊(Frederic Jameson)站在同一立场的后现代艺术评论家来说,复古风意味着创造的深度缺失。前人的不同阐释说明了对复古时尚进行阐释的多种可能性和复杂性,不过有两点非常明确,复古时尚的存在一方面间接反映了后现代社会虚无主义的时代精神,另一方面也打破了历史惯有的连续性,用充满“现实性”的相关过去来替自己助威,以此展现后现代主义曲折变化、循环发展的时间观,用生动的形象告诉人们——现在就是过去,现在也曾是过去的人们曾经向往的未来,所以拥有现在就是拥有了过去与未来。

复古风时尚很容易让人们看到时尚时间线的重叠,在“关于时间:时尚与时间”时装展中有不少复古风格的时装。以2018年时尚品牌路易威登(LOUIS VUITTON)春夏系列推出的复古风格的精美马甲和1902年莫琳·布洛西耶(Morin Blossier)设计的骑马外套为例(图11)。莫琳·布洛西耶设计这件外套在廓形上表现为对襟、收腰,饰以金银丝刺绣图案,袖口拼接了蕾丝装饰,领口配以繁复的蕾丝领饰,这些都是18世纪男装的经典元素,不过羊腿袖却是最早出现于19世纪20年代的女装中,大约在1825年至1833年间非常流行,后来在19世纪90年代回归,20世纪初再次流行起来。所以在这套1902年设计的服装中借鉴使用了18世纪男装和19世纪女装中的经典元素。再看2018年路易威登推出的提花编织马甲和上衣套装,这件作品除却袖型更接近灯笼袖、领饰和袖口的蕾丝花边更为简洁、用提花刺绣工艺代替了金银丝刺绣工艺之外,在造型(收腰、对襟)、工艺(刺绣)、装饰(领饰、蕾丝花边)等方面显然与莫琳·布洛西耶1902年设计的作品非常相似,内行很容易看出这两件作品都运用了欧洲宫廷服装中的经典元素,是对欧洲传统服饰文化的继承,也是一种抽象化更新,重要的是在时间上呈现为一种周期性回归。对于1902年这件时装而言,其中不仅有过去时尚之像——近代欧洲宫廷风格,也有未来时尚之像——2018年的现代风格。假如站在1902年这套时装出现的时间点上来看,它是否代表着未来时间的提前到来呢?显然,这里的时尚之像重置了时尚的时间,使之成为过去、当下、未来三重时间的组合体,也让这套时装所表征的时间成为重叠的时间。另一方面,鉴于时尚与时尚主体之间交互建构的关系,像化的时尚还有一个另外重要的意义,那就是为时尚本体和时尚主体赋形的同时,也为主体赋予了一种确认自我身份、民族身份的意义。与此同时,这种像化时尚所表征的时间的重叠性,使得时尚时间成为一种非现实化的时间存在,鉴于很多时候这种时间的重叠得益于优秀民族服饰文化的传承,那么这种像化的时尚时间也在无形中成为一种有助于支撑某个民族精神世界的十分重要的文化时间,而这时的时尚也就具有了很强的仪式性,甚至成为其神话性的来源。

必须强调的是,时尚之像对于时尚时间的表征过程是具体可感的,离不开充满创意的时尚设计和精益求精的制作过程。在这一过程中,新奇的创意设计、优质面料、精湛工艺都会给时尚时间赋义、赋值。例如,高级定制时装之所以昂贵,除了名师设计、面料精良之外,还有一点就是全手工缝制,耗时费力。不同于以机械缝制为主的成衣,高定时装在手工缝制过程中对时间的投入,越发使其变得昂贵紧缺。2004年,国内知名时尚设计师郭培和她的团队耗时五万个小时做出了她人生中第一件高级定制作品“大金”,如果光有设计和面料,没有色彩、图案、造型等元素所承载的宗教和文化意义,以及巨大时间的付出,那件服装似乎不大可能成为神话一般的存在。所以,时尚元素的内涵、造型设计、材料工艺等都有助于标注时尚时间的节点,提升其时间价值。在这种意义上说,时尚不仅是像化的时间,也是时间的物化。高定时装中蕴含的时间的味道和宝贵,使得每一件高定时装的推出都略带有仪式性,进而丰富了时尚之器承载的文化意义和自身价值。

四、结论

综上所述,时尚的本质特征“短暂性、周期性和新颖性”决定了时尚与时间之间有着密切关联,也是这些特性决定了绵延是时尚时间的存在方式、新颖是时尚时间的显现方式、像化是时尚时间的表征方式。与此同时,对于时尚主体来说,时尚是有意味的时间。时尚不仅关于当下,也是主体开启世界的方式之一,是世界万物向主体显现自身的方式之一;时尚与时尚主体二者在相互构造的过程中,相互开启,时尚成为主体感知世界、构建和延伸自我的桥梁与媒介。对时尚与时间关系的分析,也让我们对时尚主体所具有的理性和感性双重特征有了更为深入的了解。作为一种有助于释放人的受压抑情感的一种感性形式,时尚具有解放性,是对庸常人生的抚慰;作为与时俱进、总是和时代精神并肩前行的时尚,它在时刻提醒人们发展、进步、更新是不可阻挡的历史潮流。不过我们谈论时尚与时间的关系时,也不要忘记时尚并非一种单纯的时间艺术,还是一种具有动态、多维、立体等特点的空间艺术,时尚时间的延展离不开空间的参与,后者同样值得深入思索和探究。

注释:

① 翁传鑫:《陈列时间——大都会博物馆〈关于时间:时尚与绵延〉展评》,2012年12月,https://www.bilibili.com/read/cv8623230/,2021.7.10.

② 转引自李海涛:《论柏格森时间》,《法国研究》,1988年第2期,第95页。

③ (德)西美尔著,费勇等译:《时尚的哲学》,北京: 文化艺术出版社,2001年,第71页。

④ Gills Lipovetsky. Translated by Catherine Porter. Princeton,The Empire of Fashion:Dressing Modern Democracy. NJ: Princeton U.P., 1994. p.131.

⑤ Agnes Brooks Young. “Fashion Has Its Laws”,Fashion Theory: A Reader. Ed. Malcolm Barnard. London and New York: Routledge.pp.46-57.

⑥ (德)韩炳哲著,包向飞、徐基太译:《时间的味道》,重庆: 重庆大学出版社,2017年,第58-59页。

⑦ (法)让·鲍德里亚著,车槿山译:《象征交换与死亡》,南京: 译林出版社,2012年,第134页。

⑧ (美)柯林·坎贝尔著,罗钢、王中忱主编:《求新的渴望》,《消费文化读本》,北京: 中国社会科学出版社,2003年,第272-275页。

⑨ (英)克莱尔·科勒布鲁克著,廖鸿飞译:《导读德勒兹》,重庆: 重庆大学出版社,2014年,第72页。

⑩ (法)让·鲍德里亚著,车槿山译:《象征交换与死亡》,南京: 译林出版社,2012年,第124页。

⑪ 转引自(美)理查德·沃林著,匡宇译:《存在、生命与思——通向〈存在与时间〉的道路》,《中外文论》, 2017年第2期,第263页。

⑫ Heidegger. trans. Macquarrie and Robinson.Being and Time. New York: Harper and Row,1962. p.216.

⑬(德)韩炳哲著,包向飞、徐基太译:《时间的味道》,重庆: 重庆大学出版社,2018年,第5页。

⑭ 史亚娟:《时尚: 理论与实践》,北京:中国纺织出版社有限公司,2020年,第18页。

⑮(英)迈克·费瑟斯通著,刘精明译:《消费文化与后现代主义》,北京:译林出版社,2000年,第108页。

⑯(德)瓦尔特·本雅明著,郭军译:《〈拱廊计划〉之N》,《作为生产者的作者》,郑州:河南大学出版社,2014年,第157页。

⑰ 熊亦冉:《现代性的时态更迭:时尚及其时间逻辑研究》,《艺术设计研究》,2021年第4期,第5页。

⑱(德)瓦尔特·本雅明著,王涌译:《发达资本主义时代的抒情诗人》,上海:华东师范大学出版社, 2017年,第236页。

⑲ Benjamin,Walter. In Illuminations, ed. Walter Benjamin, with an introduction by Hannah Arendt, trans. Harry Zohn.Theses on the Philosophy of History. New York: Schocken Books, 1968, pp.253-264.