明清杏叶执壶

张燕芬

一、小引

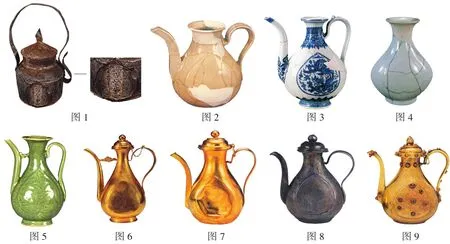

明代斟酒器主要有壶瓶①、执壶,二者相较,执壶更加常见,又以圆腹、扁腹居多。其中不少扁腹执壶的腹部有鸡心形(鸡心有分瓣、不分瓣之别)凸起,既可丰富造型轮廓,又能分割装饰布局。定陵出土物中,有腹部贴鸡心形饰、自名为“锡杏叶茶壶”者②(图1),由此可知,明人将此类形状称为“杏叶”。

图1:万历锡杏叶茶壶 ,图片采自《定陵出土文物图典》;图2:永乐初白釉杏叶执壶 ,图片采自《景德镇珠山出土永乐宣德官窑瓷器展览》;图3:永乐初青花云龙纹杏叶执壶,图片采自《景德镇出土明代御窑瓷器》;图4:永乐初白釉杏叶瓶,图片采自《景德镇珠山出土永乐宣德官窑瓷器展览》;图5:永乐十六年青瓷花卉纹杏叶执壶,图片采自南京市博物总馆官网;图6:洪熙元年金素杏叶执壶,图片采自《梁庄王墓》;图7:金素杏叶执壶,图片采自《梁庄王墓》;图8:银素杏叶执壶,图片采自《梁庄王墓》;图9:明嵌宝石杏叶金执壶,图片采自Ming:50 years that changed China

当前所见扁腹带杏叶凸起的执壶,时代最早的应为永乐。③较著名的有景德镇珠山明代御窑遗址永乐前期地层出土的两件,一为白釉、一为青花(图2、图3),同一地层还出土了白釉杏叶瓶(图4)。另有一件永乐十六年(1418)龙泉青瓷执壶(图5),出土于南京郎家山西宁侯宋晟夫人叶氏墓。时代稍晚的,则有梁庄王所用的三件,其中一件金素杏叶执壶(图6),据其铭文可知由银作局制作于洪熙元年(1425),④另一金(图7)一银(图8)可能为同期作品,至晚也不会超过梁庄王入葬的正统八年(1446)。美国费城艺术博物馆藏有一件金镶宝杏叶执壶(图9),被认为是宣德制作,其尺寸式样虽与梁庄王之银素杏叶无异,但金质嵌宝与五爪龙纹已可明尊贤之等。这些作品多由官府机构生产,供帝王公侯使用,基本可代表明前期杏叶执壶的典型风貌。

明代骤然成熟的杏叶执壶,其式样到底从何而来?是出自本土?还是受到西方启发?杏叶执壶在明代为何普遍流行,在清代的发展又有何不同?在明清域外,作为外销品的杏叶执壶又有何变化?本文将主要围绕这些问题进行讨论。

二、杏叶执壶来源浅探

在艺术史领域,明初有两类执壶引人注目,一类是圆腹玉壶春式执壶,一类是本文关注的扁腹杏叶执壶。玉壶春式执壶指的是,在具有撇口、细颈、垂腹特征的玉壶春瓶上,加流、加把的器物。从现有实物看,其在元末明初已大量使用,杏叶执壶的出现则稍晚,且其最初造型明显带有玉壶春式执壶的痕迹。因此探索杏叶执壶之渊源,便还需从玉壶春式执壶说起。

从目前国内外公布的资料与研究来看,玉壶春式执壶更可能是中国艺术自我发展的结果。这个观点波谱(John Alexander Pope)早在1956年便已提出,虽然当时有学者援引一件或为14世纪伊朗生产的直流四足铜执壶(图10⑤)进行反驳,但波谱认为不够典型无法说明问题。⑥之后有研究判断此类带有四足的类直流壶(图11)是18至19世纪莫卧儿王朝的典型制作,⑦进一步印证了波谱的看法。还有一些学者则持相反观点。20世纪80年代三杉隆敏在研究中提出玉壶春式执壶是对中东金属器的模仿,⑧可惜并未给出有力证据,难以令人信服。

图10:“1377”铭直流四足铜执壶,图片采自希腊贝纳基博物馆官网;图11:18~19世纪莫卧儿王朝直流四足铜执壶,图片采自Gold, Silver & bronze from Mughal India;图12:1430年 《春园饮酒》细密画,图片采自大都会博物馆官网;图13:南宋青瓷双耳扁瓶,图片采自《世界美术大全集》;图14:明龙泉窑青釉如意双耳瓶,图片采自《天下龙泉:龙泉青瓷与全球化》;图15:《竹园寿集图卷》局部,图片由故宫博物院提供

再说扁腹杏叶壶(瓶)。就器型而言,它们明显脱胎于玉壶春式壶(瓶),最大的不同在于鼓腹的扁平化。虽然扁腹不免令人考虑游牧民族影响或外来艺术启发,但对器型如此成熟的玉壶春壶(瓶)而言,纵有迁都北京的背景,却也无法断定扁腹式的出现与游牧习惯有必然关联,毕竟扁腹容量更小且瓶身无棱也不方便绑系;同样的,尽管明初下西洋与域外交流频繁,却也难以确指扁腹的出现一定受到了伊斯兰器型的影响。有学者认为杏叶执壶有伊斯兰原型⑨,但其所引例证为上文提到的莫卧儿王朝铜执壶(图10),因此论证过程与结论便还须商榷。实际上,伊斯兰世界留存的扁腹执壶多产于16世纪之后,远晚于中国制作。观察15~16世纪细密画(如图12)和清真寺花砖图案,若出现执壶形象,也多是元明常见的玉壶春式壶。因此合理的推测是,作为新器型的扁腹玉壶春式壶(瓶)很可能系中国发明,扁平化的腹部则可能是为了突显高出腹面的杏叶。

但以尖拱式、曲线优美的心形杏叶来装饰壶、瓶,却无法在中国找到直接渊源。宋以来,壶、瓶、罐腹部常见的开光形状为菱花、变形菱花或如意云头(图13)。至明初,腹部带有如意云头开光的龙泉青瓷瓶(图14)依然制作。在《竹园寿集图》(约绘于弘治年间)中,同时出现了如意云头执壶与杏叶执壶(图15)。那么,突然风行的杏叶是否可以看做是如意云头的演化?答案无法确定。

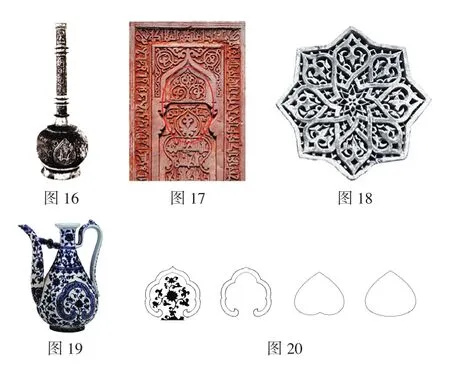

图16:12世纪伊朗银长颈瓶,图片采自Islamic metalwork;图17:12世纪初伊朗墓碑墓葬碎片,图片采自克利夫兰艺术博物馆官网;图18:13世纪早期伊朗八角形花砖,图片采自弗利尔博物馆官网;图19:15世纪初青花执壶,图片采自《祥云托起珠穆朗玛:藏传佛教艺术精品》;图20:缠枝莲如意头与杏叶线图,笔者绘

可以明确的是,尖拱式的心形装饰元素更亲近当时与中国交流频繁的伊斯兰世界。如一件12世纪早期的伊朗银长颈瓶(图16),其腹部的水滴图案不免令人思忖,此类作品是否在交流中得到了明人青睐,从而启发了明代制作。退一步来看,即便元明未见此类作品,但尖拱的心形、水滴形一定却是时人无法忽视的伊斯兰装饰图案。

尖拱不仅是伊斯兰建筑的重要构成,也是阿拉伯图案的常用元素。尤其在伊斯兰卷须装饰中,由弧线或抽象化半棕榈叶交错而成的尖拱形俯拾皆是。尖拱形内部多为伊斯兰三叶饰或卷草。如12世纪初伊朗墓碑(图17)、13世纪早期伊朗透雕八角形花砖(图18)。

这样的装饰是否切实影响了中国制作?西藏博物馆收藏的一件永乐缠枝莲青花执壶(图19)或许可以提供一些线索。执壶颈腹过渡处绘有一圈倒置的伊斯兰三叶饰。壶两侧腹部各绘有一个不闭合的如意云头,云头内部为一朵缠枝莲,莲花带有伊斯兰式的卷须花叶,缠枝从如意开口处向两侧蜿蜒而出,沿着壶腹攀爬生长。如意云头单独出现在壶腹,看似熟悉,实非传统。原因有二:一是传统壶、瓶腹上的开光,均闭合作适合图案。二是元明壶、瓶、罐上,如意头多围绕肩颈作垂云状,成云肩纹。如意云头与缠枝分离组合又相互反复的构图方式,所展现的艺术内核无疑是阿拉伯式的。这个例子的意义在于,它反映了明初装饰艺术对伊斯兰元素的吸收,不仅有一目了然的造型复制、纹样移植,还有对图案结构更深层的理解与运用。更重要的是,它为明初官样金银器、瓷器接纳尖拱心形这一伊斯兰典型装饰元素(图20),并将之本土化、程式化为杏叶开光,提供了一个符合逻辑的猜测。

简而言之,扁腹玉壶春式壶(瓶)是中国艺术演变发展的结果,腹部的杏叶元素则受惠于伊斯兰艺术,将二者组合成为杏叶壶(瓶),可看作是明人的创新。⑩在明清,杏叶执壶自有其发展脉络。在域外,它因有伊斯兰亲缘,依然受到西方世界的宝爱与模仿。

三、明清杏叶执壶

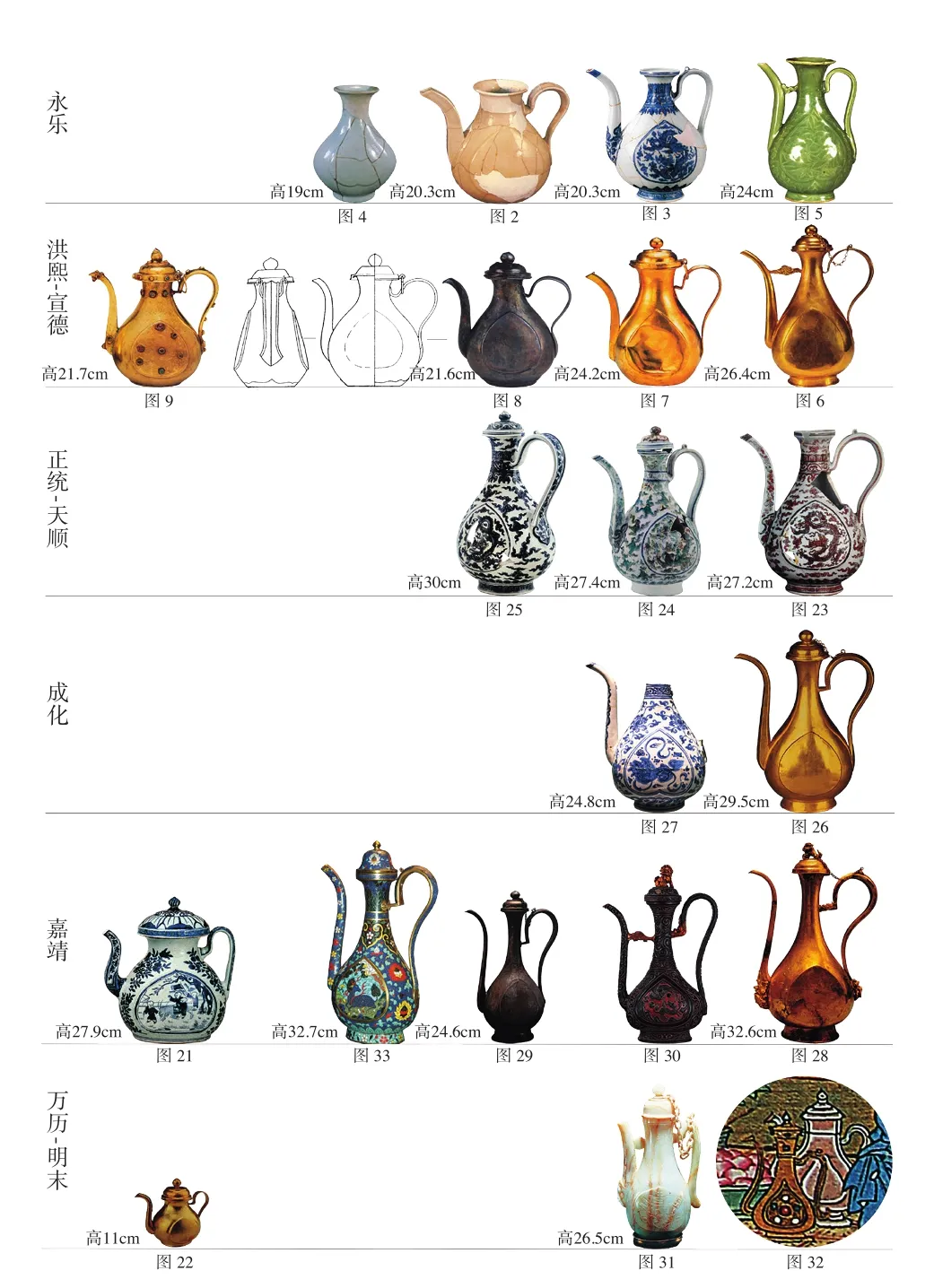

1、明代杏叶执壶

朱明立国之初,便不遗余力地进行礼制改革,改革的核心即是服舍器用制度。为快速有效地普及新制,国家颁布官样下达各处,内容详细全面,执行刚猛有力。如洪武二十六年定“凡烧造供用器皿等物,须要定夺样制,计算人工物料。”⑪永乐七年中央又将官民冠服、器皿制度绘为书册,颁示中外诸色工匠,并令之严格遵守。⑫杏叶执壶作为官方供用器皿的一部分,亦诞生于这个大背景。

根据造型的差异,杏叶执壶大约可分为两个类型。一类侈口、口宽颈短、垂腹微鼓、平底无足、方管长流,耳形扁把,盖、把以衔环小提梁套接,整体矮胖(见图3、图7),可看作类型一。因其颈部极短,外轮廓线可调整的范围有限,整体造型变化也随之减少。此式杏叶执壶从明初至明末均有制作,至嘉万时,部分作品颈愈粗短、形愈敦憨,如德川美术馆藏的一对尺寸颇大的嘉靖青花婴戏纹杏叶执壶(图21为其中一件),此种青花执壶还见于大英博物馆,与其造型相同但个头迷你的作品,则有定陵出土的一件金素杏叶执壶(图22)。

图21:嘉靖青花杏叶执壶,图片采自《世界美术大全集》;图22:万历金素杏叶执壶,图片采自《定陵出土文物图典》;图23:正统-天顺红彩云龙纹杏叶执壶,图片采自《灼烁重现——十五世纪中期景德镇瓷器特集》;图24:正统-天顺绿彩云龙纹执壶,图片采自《灼烁重现》;图25:正统-天顺青花云龙纹执壶,图片采自《灼烁重现》;图26:《北京文物精粹大系·金银器卷》;图27:成化青花杏叶执壶残件,作者摄;图28:嘉靖杏叶执壶,图片采自《金色中国》;图29:嘉靖银素杏叶执壶,图片采自《金玉默守:湖北蕲春明荆藩王墓珍宝》;图30:嘉靖剔犀杏叶执壶,图片来自美国LACMA官网;图31:万历玉杏叶玉执壶,图片采自《定陵出土文物图典》;图32:《入跸图》局部,图片采自《故宫藏画大系·十一》;图33:嘉靖珐琅杏叶执壶,图片采自大英博物馆官网

另一类杏叶执壶更加常见。其多为盘口,颈部略长、垂腹微鼓、矮圈足、圆管流,耳形把,盖、把以链相系,形体雄壮挺拔,高度在25至30厘米之间,可视为类型二。由于颈部较长,外轮廓线可调整的范围扩大,造型变化的可能性也随之增加。梁庄王墓洪熙元年金执壶可视为明初标准器,正统到天顺作品可参考御窑遗址出土的三件(图23、图24、图25),其颈部的装饰、开光内的云龙,均与永乐青花执壶如出一辙,三者整体造型魁梧饱满,风貌接近前代。成化始,执壶颈部收紧拉长、腹部下移缩小,相较明初作品雄壮感已减弱不少,典型瓷器有万贵墓出土的(图26)金素杏叶壶及景德镇御窑出土的青花执壶残件(图27)。至嘉靖时期,壶之垂腹愈低、颈部更长、流口也越发纤细,使壶体的S形轮廓更明显,颇有些女性的优美,如荆恭王所用金杏叶执壶(图28)、都昌王所用银杏叶执壶(图29),前者的细节更丰富,狮钮盖、龙首流也展现了流行新貌,⑬与之风神相一的制作也见于漆器(图30)。万历时期的高级制作可参考定陵出土的金托玉万寿纹杏叶执壶(图31),但玉执壶因物料所限造型不如陶瓷自由,也不似金银典型。当时宫廷作品的风貌还可参考《入跸图》所描绘的二件(图32),白色的一件属于加了高足的类型一,金镶宝细颈的一件则属于类型二。

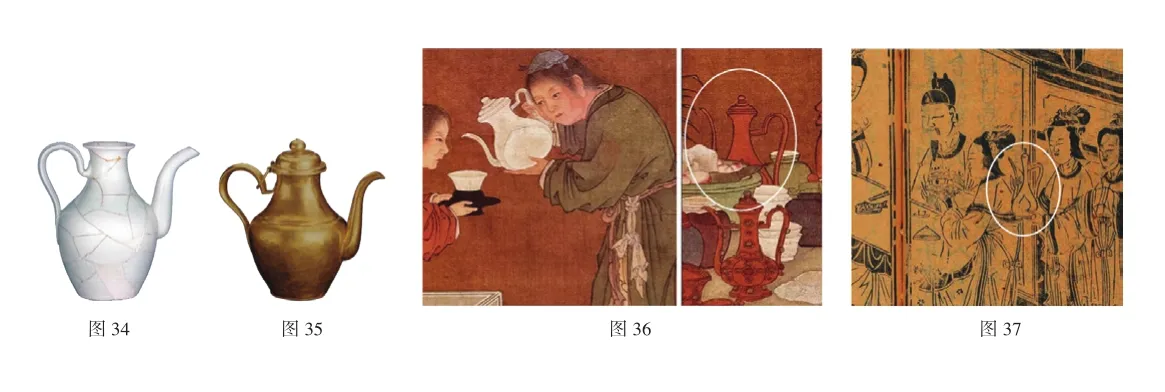

杏叶执壶的材质十分多样,玉石、金银、珐琅(图33)、陶瓷、漆器均见。瓷器、玉器的方管流、云形横板及卷边凸脊的扁柄,明显取法金银器。究其原因,不仅由于金银材质高贵,还可能是明初率先制定了金银器的官方样式。如一件永乐甜白釉折肩深腹执壶(图34),其卷边凸脊的扁柄亦是模仿金属器。其原型可参考弘治元年银作局所制的一件(图35),据壶底铭文可知此为重“二十两”的“汁瓶”⑭。《大明会典》载有皇室所用的整套金银餐具,其中就有“(银)汁瓶二把,共重五十两”“(金)注子一对,六十两重”。⑮出土物的重量与规制相差不远,如梁庄王所用的两件金壶,一件重“二十三两壹分”,一件重“贰拾肆量伍钱捌分”⑯。

图34:永乐甜白釉汁瓶,图片采自《景德镇出土明初官窑瓷器》;图35:弘治金素汁瓶,图片采自《北京文物精粹大系·金银器卷》;图36:《明十八学士图·棋》局部, 图片采自《文人雅士——明人十八学士图》;图37:万历十九年余文台三台馆刊本《新镌增补全像评林古今列女传》插图

需要注意的是,正统以降,瓷杏叶执壶在宫廷的使用数量或在减少。造成这个现象的原因并不单纯。明初经济尚待恢复且世风尚俭,不少器物以瓷制,洪武至宣德御窑厂烧造了大量供用器皿,其中也包括杏叶执壶。正统之后,无论是出土物还是传世品,官方所用杏叶执壶多为金玉,瓷壶数量已不及前期,这不仅与经济发展有关也与世风尚奢相联。嘉万时期景德镇烧造的供御瓷器数目甚巨,根据《江西省大志·陶书》嘉靖八年至万历二十二年的记录,有且仅有一次烧制执壶的记录,即嘉靖三十三年烧“白瓷壶六千件”⑰,这六千中是否有杏叶壶亦不可知。更明显的证据是,当时为宫廷筵宴所烧成套瓷质桌器,内含“酒碟、果碟、菜碟、碗、盖碟、茶盅、酒盏、渣斗、醋注”,⑱却独缺最具展示性的斟酒器执壶,合理的推测是,明后期宫宴所用执壶必定多为金玉等更高贵的材质。明皇室对瓷杏叶执壶的逐渐冷淡,相信也降低了清宫廷对它的关注,故宫博物院藏品中未见清代瓷杏叶执壶,更印证了它在当时已是明日黄花。

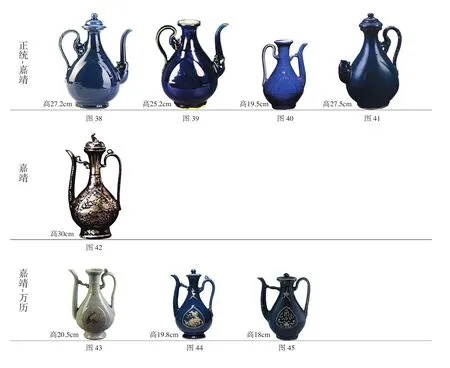

明后期,瓷杏叶执壶或在天家遇冷,但在民间却热度不减。无论是文人雅集(如图36)还是日常宴会(如图37),杏叶执壶出现频繁、不胜枚举。从实物来看,常见的有三种。一是蓝釉杏叶执壶,其造型敦厚、风格端庄,武汉、南京、北京⑲均有出土(图38、39、40),越南占婆岛亦有出水(图41),⑳使用者有镇国将军也有航船水手,当前所见多为正统至嘉靖产品。一是饰金或雕镂的瓷杏叶壶,其形态纤秀、面貌富丽,国内外均有收藏,多为嘉靖制作,如陕西耀县寺沟出土的“富贵佳器”款酱釉描金执壶(图42);还有一种以沥粉贴金装饰的单色釉杏叶壶,如扶余明墓出土的白釉描金麒麟纹杏叶壶(图43),但更常见的是蓝釉与麒麟的组合,此式故宫博物院、大英博物馆(图44)、阿德比尔寺皆有庋藏,㉑上海宝山区佚年明墓出土的一件略不同,其壶腹纹样为梵文种子字(图45),它们多被认为是嘉万作品。三种样式亦见于外销品,但第二种数量最多面貌最丰,作为对外输出的主打产品,它们既展现了嘉万时期追求热烈华丽的审美风气,也感染了域外执壶的造型与装饰,文章第四部分将重点讨论,此不赘。

图38:正统至天顺蓝釉杏叶执壶,图片摄于武汉市博物馆;图39:15世纪景德镇窑祭蓝釉执壶,图片采自南京博物总馆官网;图40:嘉靖蓝釉杏叶执壶,图片采自《1420:从南京到北京》;图41:15世纪晚期蓝釉执壶,图片采自《越南出水陶瓷》;图42:嘉靖酱釉描金执壶,图片采自《中国出土瓷器全集·陕西卷》;图43:明白釉描金麒麟纹杏叶壶,图片采自《扶余明墓》;图44:万历蓝釉神兽纹杏叶执壶,图片采自大英博物馆官网;图45:明蓝釉字梵字纹杏叶执壶,图片采自《上海明墓》

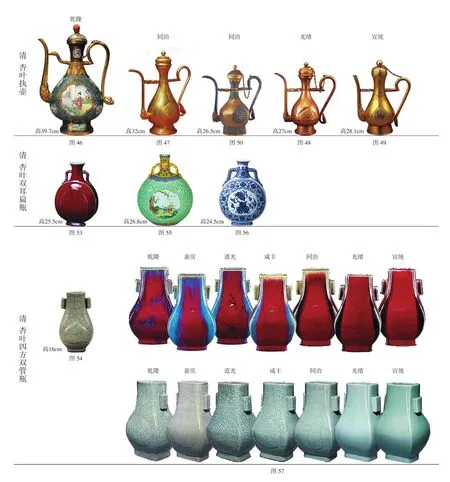

图46:乾隆金胎嵌画珐琅执壶,图片由故宫博物院提供;图47:同治款金錾花执壶,图片由故宫博物院提供;图48:光绪款金錾花杏叶执壶,图片由故宫博物院提供;图49:宣统款金錾花执壶,图片由故宫博物院提供;图50:同治掐丝珐琅杏叶开光执壶,图片采自《故宫博物院藏文物珍品全集·金属胎珐琅器》;图53:雍正窑变杏元双耳扁瓶,图片由故宫博物院提供;图54:雍正仿哥釉杏叶四方双管瓶,图片由故宫博物院提供;图55:乾隆粉青釉凸花开光洋彩婴戏图绶带耳扁瓶,图片采自《特别展——中国的陶瓷》;图56:嘉庆款青花扁壶,图片采自《故宫博物院藏文物珍品全集·青花釉里红》;图57:清杏叶四方双管瓶,图片采自《故宫陶瓷馆》卷五

2、清代杏叶壶、瓶

清取明而代之,虽江山易主,但其对前朝器用必定熟悉。论因由,不仅有时间上的亲近,更有居用同一宫殿的便利。清宫日用之中,既有胜国旧物,也有昭代新品。根据文献记载,至晚在雍正元年,清宫造办处便交有“玉杏叶壶”㉒。乾隆时期,带有杏叶装饰的器型更为丰富,除了传统瓶、壶,还新增了 “杏元轿瓶”㉓“杏叶洗”㉔“杏叶盒”㉕等。在器型、装饰、工艺集大成发展的清代,杏叶作为经典元素仍保有一席之地,它不仅见于实用器,还融入了陈设器。

清宫旧藏中有金银、珐琅杏叶执壶,尤以银壶居多,但时代都较晚。乾隆时期的扁腹执壶虽非杏叶开光,却依然值得参考,如图46金胎嵌画珐琅执壶,其装饰技法与题材自然是洋风新韵,但壶之造型与开光布局明显取法前朝。金质杏叶执壶有同治(图47)、光绪(图48)、宣统作品(图49),珐琅杏叶壶则可参考同治的一件(图50)。四者作为清末官样,显然脱胎于上文所讨论的明代“类型二”杏叶执壶,但风貌相距已远。相较明代制作,清杏叶执壶颈部变短、腹部鼓起、颈腹比增大、流口曲度变小、壶盖变高,部分执壶口盖与腹部的尺寸过于接近,导致优美尽失,甚至流于呆板。

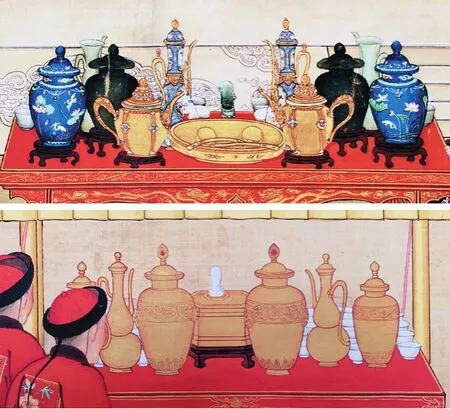

杏叶执壶在清代虽有制作却已式微,这当与宫廷审美的变化有关。《明宣宗行乐图》《明宪宗行乐图》中所绘斟酒器多为杏叶执壶。但在清宫重要的祭祀与筵宴场合,目前未见杏叶执壶身影。如姚文瀚画《崇庆皇太后八旬万寿图》中有两桌器皿(图51),一桌上有青釉执壶一对、珐琅执壶一对,另一桌上有金葫芦式执壶一对。清人画《胪欢荟景图册》中,红漆描金桌上有金玉壶春式执壶一对(图52)。这四对执壶,黄金材质高贵、珐琅中西合璧、葫芦寓意吉祥,大体可反映清宫对执壶材质与造型的偏爱。

图51:《崇庆皇太后八旬万寿图》局部,作者摄

图52:《胪欢荟景图册之慈宁燕喜》局部,图片由故宫博物院提供

作为装饰元素,杏叶在实用器上敛于沉寂,在陈设器中却趋于活跃,尤以瓷器为典型。从故宫藏传世清代御窑产品看,至晚在雍正朝,已有杏叶双耳扁瓶(图53)与杏叶四方双管瓶(图54),之后的时代两种器型虽有生产,但前者(图55、图56)的数量远不及后者。

乾隆朝始,杏叶四方双管瓶的尺寸变大,造型更加规整,并成为“大运瓷器”㉖品种,制作标准化、面貌程式化。每年按例烧造,主要有钧釉、仿哥釉、仿汝釉、仿官釉、冬青釉(图57)。如咸丰元年造送“钧釉四方杏圆双管瓶二十二件”“哥釉四方杏圆双管瓶二十九件”㉗,同治四年造送“哥釉四方杏圆双管瓶四十五件”“钧釉四方杏圆双管瓶四十六件”。㉘由于制作数量多、时代跨度大,杏叶四方双管瓶成为清代典型官样,部分用于赏赐,部分作皇宫、离宫陈设,如三家店行宫便有“乾隆款青花双管杏圆方瓶一件,楠木座裂缝”㉙。除却宫中使用的杏叶壶、瓶,清代还有作为外销商品的陶瓷、珐琅杏叶执壶,因目标市场的差异,其面貌亦各不相同。

四、明清外销杏叶执壶及其影响

当前所见时代最早且形象与明初杏叶瓶最为接近的域外作品,出现在1430~1434年成书的《史集》抄本插图,其绘画风格写实,衣着服饰尤具帖木儿王朝特点,器用一类想必也贴近15世纪中叶实物。图中伊斯兰化的蒙古贵族所用的酒器、水器多是垂腹带有水滴形开光的长颈瓶(图58)。瓶之产地虽然不明朗,但其装饰与明初杏叶显有关联。壶身开光中的绘画式花草(图58左一)显示了中国传统;而开光中的棕榈卷草饰(图58左二)则透露了伊斯兰血缘。帖木儿王朝对壶、瓶腹部水滴形开光的接纳与喜爱,相信也影响了中亚、西亚甚至南亚等地之后的造作。

图58:《史集》抄本插图中的长颈瓶,图片采自法国国家图书馆官网

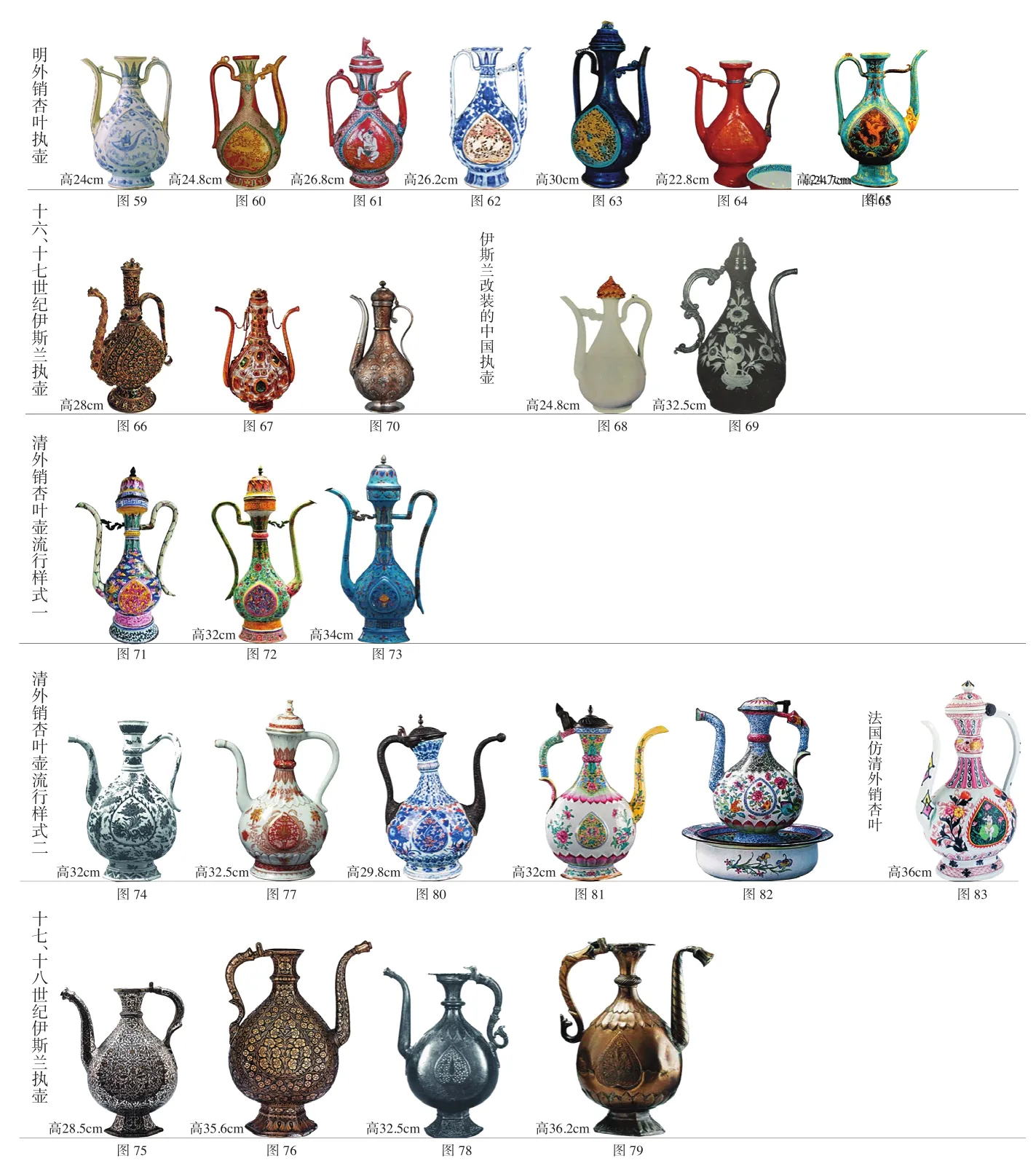

从公布的实物资料来看,明早期出口的瓷器中暂时未见杏叶执壶。明中期外销杏叶执壶可参考菲律宾发现的一件㉚(图59),此壶有“正德年造”款,壶腹杏叶开光内绘莲舟仙渡图,是元明十分流行的题材。嘉靖始,走私贸易日益壮大,至隆庆元年明朝正式开关,贸易瓷的发展进入新阶段,杏叶执壶的出口也随之增加。传世外销瓷中,以红绿彩、青花、颜色釉搭配描金或镂雕纹样最为常见,如红绿彩描金孔雀纹杏叶执壶(图60)、红绿彩描金婴戏图杏叶执壶(图61)、青花镂雕孔雀纹杏叶执壶(图62)、蓝釉镂雕龙纹杏叶执壶(图63)、红釉描金孔雀牡丹纹杏叶执壶(图64)、蓝釉描金飞鱼纹杏叶执壶(图65),其中的高圈足产品显然是为了迎合外国市场。这类执壶的造型、装饰与陕西出土“富贵佳器”酱釉执壶几乎相同,可见明后期它们既供民用又有外销。

图59:正德青花杏叶执壶,图片采自Gotuaco Le tal., Chinese and Vietnamese Blue and White Wares Found in the Philippines;图60:明红绿彩描金孔雀纹杏叶执壶,图片采自《中近东之中国瓷器》;图61:明红绿彩描金婴戏图杏叶执壶,图片采自《法国吉美博物馆藏明瓷》;图62:明青花镂雕孔雀纹杏叶执壶,图片采自大英博物馆官网;图63:明蓝釉镂雕龙纹杏叶执壶,图片采自《中近东之中国瓷器》;图64:明红釉描金孔雀牡丹纹杏叶执壶,图片采自《中近东之中国瓷器》;图65:明蓝釉描金飞鱼纹杏叶执壶,图片采自《世界美术全集》;图66:17世纪奥斯曼帝国镶宝石玉执壶,图片采自The Topkapi saray museum:the treasury;图67:16~17世纪奥斯曼帝国双流执壶,图片采自Treasures in Gold;图68:改装后的明代白釉执壶,图片采自《中近东之中国瓷器》;图69:改装后的执壶,图片采自《中近东之中国瓷器》;图70:17世纪奥斯曼帝国玉壶春式执壶,图片采自The Art of Turkish Metal Workink;图71:清铜胎画珐琅执壶,图片采自V&A官网;图72:清铜胎画珐琅杏叶执壶,图片采自《臻于至美:广珐琅特展》;图73:清画珐琅勾莲蕉叶纹执壶, 图片采自《故宫博物院藏品大系·珐琅篇》;图74:康熙青花杏叶执壶,图片采自Gold, Silver & bronze from Mughal India;图75:17世纪德干Bidri铜执壶,图片采自V&A官网;图76:17世纪晚期印度铜执壶,图片采自LACMA博物馆官网;图77:康熙矾红彩杏叶执壶,图片采自V&A官网;图78:17世纪印度北部铜执壶,图片采自Gold, Silver & bronze from Mughal India;图79:18世纪印度北部铜执壶,图片采自佳士得官网;图80:康熙青花杏叶执壶,图片采自MAK博物馆官网;图81:18世纪中国金属胎珐琅执壶,图片采自香港中文大学文物馆官网;图82:18世纪中国金属胎珐琅执壶,图片采自《清代广东外销金属胎画珐琅》;图83:19世纪法国SAMSON公司彩绘执壶,图片采自佳士得官网

检视明代外销杏叶执壶的留存分布,可发现伊斯兰世界对其最为喜爱。根据三杉隆敏的调查,托普卡比宫博物馆公开的展品中,至少有97件玉壶春式执壶,其中包括15件杏叶执壶,㉛足见奥斯曼帝国对它们的喜爱。帝国的部分制作明显受到杏叶执壶的启发,如一件17世纪镶宝石玉扁腹执壶㉜(图66),又如同样藏于托普卡比宫,制作于16或17世纪的水晶嵌宝双流扁腹执壶(图67),以金链连接长流与壶盖的做法,被认为是对明代执壶风格的再现,㉝扁腹凸起的造型亦可一瞥中国浪潮的缩影。

相应的,伊斯兰世界的本土创作以及他们对元明壶、瓶的改装,也直接或间接地影响着中国外销商品的面貌。比如给明代执壶加配精美的穹顶式金属盖(图68),重新设计壶盖与壶柄的连接方式,以焊接金属构件替代链条(图69)。此外,伊斯兰工匠给执壶颈部加算盘珠的造型习惯(图70),也在清代的外销杏叶执壶中有所体现。

清代外销杏叶执壶至少有瓷器与珐琅器。根据目标市场的差异,其造型装饰也各不相同。从当前留存实物来看,当时流行的样式中有两类值得关注:一类执壶以拱圆盖、细长颈、小垂腹、大杏叶、高圈足为特点,轮廓修长,主要见于18~19世纪广东生产、销往欧洲的金属胎画珐琅(图71、图72),其造型与清宫金杏叶执壶接近,纹样多为夔龙、团寿、传统人物故事等,中国风浓郁。清宫旧藏中也有造型相类产品(图73),不同之处在于腹部开光所绘瓶花为西洋风貌。

另一类更为常见且影响更广的外销杏叶执壶,多为粗短颈、大垂腹、花口流、喇叭足,因主要出口地为中亚、南亚等伊斯兰地区,其造型多受当地金属器的影响。如巴黎梅尔基金会(The Sam and Myrna Myers Collection)所藏的康熙青花杏叶执壶(图74),其造型(尤其是流口设计与六边形足)明显模仿的是17~19世纪流行于莫卧儿王朝的一种大扁腹金属执壶(图75、76)。此式执壶的变体更加常见,其典型风貌可参考V&A所藏的一矾红彩杏叶执壶件(图77),这种壶口为鹤嘴形,壶腹与颈、足过渡处均作莲瓣纹的杏叶执壶,其母型应该是中亚、南亚、东南亚广受欢迎的另一类执壶(图78、图79)。需要指出的是,17至18世纪伊斯兰扁腹执壶上单独凸起的心形适合图案,应当考虑明代以来中国外销杏叶壶的影响,此式外销执壶可看作伊斯兰与中国元素不断融合后的创新,是当时外销瓷的热门样式(图80)。18世纪广东生产的外销珐琅器中也有此式执壶,如图81、图82,这两件珐琅执壶与外销陶瓷执壶最大的不同在于执柄造型,由于材质的优势,珐琅能够再现目标市场造型较为复杂的执壶提手。19世纪法国萨姆森公司(SAMSON)也为伊斯兰市场制作相同样式的陶瓷执壶(图83),其色彩虽难掩法国特色,但装饰主题与绘画风格已逼肖中国产品,杏叶开光内的穿着肚兜的执荷童子、曲流的叠胜纹、撇足的连钱纹,是典型的中国元素。如此精妙的模仿,不仅反映了中国风格在域外的巨大影响,也说明伊斯兰世界对中国外销商品的深度认同。

纵观清代杏叶执壶,外销品与自用器的面貌差异巨大。外销品的设计制作在保留一部分传统元素的情况下,更加明确地展现了域外不同消费市场的审美偏好。

五、小结

杏叶执壶作为玉壶春式执壶的衍生,其器型应是中国艺术独立发展的结果,但心形杏叶却更可能是与伊斯兰交流的产物。需要指出的是,杏叶执壶虽可能是中外混血,但它早在15世纪初的中国就已完全成熟,且至今未见域外更早的同类作品。杏叶执壶在明清有独立、连续、清晰的发展脉络,由它演化而来的域外产品也有可指认、追溯、辨明的影响因素。因此,杏叶执壶(包括玉壶春式执壶)多年来被不少学者认为是波斯风格(Persian Style)影响下的产物,这个判断太过笼统且缺乏系统论证。

在明代,杏叶执壶有两种类型,作为官样,它们先有宫廷的规范引导后有民间的模仿推动,且各类材质均有制作,各个阶级皆有使用,促使其成为时代典型酒器。在清代,杏叶执壶作为实用器虽不如前代流行,但宫廷依然保留了金银、珐琅产品;与“杏叶”在实用器中的衰微不同,其在清初便被视作经典装饰元素纳入宫廷陈设的制作,并始终活跃。

作为出口产品,明清杏叶执壶沿着丝绸之路销往世界各地。明代外销杏叶执壶与内销的面貌差异不大,展示了较为单纯的中国气质;清代外销杏叶执壶则更能反映不同目标市场的艺术特点。这些造型各异、色彩斑斓、热销千里的天朝之壶,实际反映了当时全球贸易的扩张与中外互动的加深。

注释:

① 按:壶瓶在明代指的是玉壶春式瓶。定陵中有以自命为玉壶春式瓶者(X6:9)。详见《定陵》(上册),第153页。

② 北京市昌平区十三陵特区办事处:《定陵出土文物图典》卷二,北京:北京美术摄影出版社,2006年,第326页。按:根据明清文献与出土实物,腹部带有鸡心形开光的执壶多被称为“杏叶执壶”,本文为方便论述亦沿用古称。

③ 按:2006年“元瓷之珍”展览中首次公布了一件出土于太湖县阮氏墓的青花执壶,专家认为其应为元末(或明初)产品。此壶造型与明初作品相近,腹部扁平并画有心形开光,形象与“杏叶”相类。但鉴于此件为孤例且无更多出土信息,本文仅做参考。因此,在中国尽管可能有元代瓷器相近例证,但从已知实物资料看,腹部带有鸡心形凸起的杏叶执壶,其流行应从明代早期开始。

④《梁庄王墓》(上),北京:文物出版社,2007年,第32页。

⑤ 据官网提供的信息,可知壶上装饰阿拉伯纹样和文字,铭文提到了苏丹·阿什拉夫·沙班二世(1363~1376)的名字,回历778年,以及埃及,1376~1377年。

⑥ John Alexander Pope,Chinese Porcelains from the Ardebil Shrine, Washington D.C:Smithsonian Institution Freer Gallery of Art,1956, p.87.

⑦ Mark Zebrowski,Gold, Silver & bronze from Mughal India, London: Alexandria Press;Laurence King,1997, pp.166-167。

⑧(日)三杉隆敏:《中近东之中国瓷器》(卷二),香港:香港大学出版,1981年,第27页。

⑨ 马文宽:《再论中国青花瓷与伊斯兰青花陶(下)》,《收藏家》,2010年12期,第29-34页。

⑩ 刘新园曾在文章中提到指出腹部印有鸡心形的玉壶春式扁肚瓶是永乐首创型,但是未具体论证。详见《景德镇珠山出土的明初与永乐官窑瓷器之研究》,第39页。

⑪ [明]李东阳、申时行:《大明会典》卷194,《工部十四·虞衡清吏司·陶器》,广陵书社,2007年,第2631页。

⑫《明太宗实录》卷90《永乐七年四月甲午》,第1249页。

⑬ 嘉靖时期常见以狮钮为捉手的带盖器皿。如在严嵩抄家清单《天水冰山录》(知不足斋本)中,就录有“金狮顶麒麟壶”等。

⑭《北京文物精粹大系:金银器卷》,第11页。

⑮《大明会典》卷69《礼部二十七·婚礼三》,第1123-1142页。

⑯ 同注⑧,第32页。

⑰ [明]王宗沐修,陆万垓:《江西省大志》卷七《陶书·供御》,台北:成文出版社有限公司,1989年,第882页。

⑱ 同注⑰,第878页。

⑲ 首都博物馆等:《1420:从南京到北京》,北京:燕山出版社,2020年,第150页。执壶出土信息由首都博物张杰馆副研究员提供,特致谢忱。

⑳ 中国广西壮族自治区博物馆等:《海上丝绸之路遗珍:越南出水陶瓷》,北京:科学出版社,2009年,第88页。

㉑ 按:阿德比尔寺收藏可参见《中近东之中国瓷器》卷三,第285页,图A.208。

㉒ 中国第一历史档案馆等:《清宫内务府造办处档案总汇》第1册,北京:人民出版社,2005年,第15页。

㉓ 同注㉒,第11册,第5988页。

㉔ 同注㉒,第7册,第221页。

㉕ 同注㉒,第51册,第369页。

㉖ 根据赵聪月研究,“大运瓷器”指的是:御窑厂每年年底在清宫内务府奏销、按年例不用皇帝另外下旨按固定的瓷样定式烧造且统一运至京城,交付清宫瓷库收贮的瓷器。详见《试论咸丰时期宫廷御用瓷器的烧制与运输》。

㉗ 铁源、李国荣编:《清宫瓷器档案全集》卷33,北京:中国画报出版社,2008年,第25页。

㉘ 同注㉗,卷34,第412页。

㉙ 同注㉗,卷19,第389页。

㉚ Gotuaco Le tal.,Chinese and Vietnamese Blue and White Wares Found in the Philippines,Manila, 1997, p.157.

㉛ 《中近东之中国瓷器》,第27-28页。Chinese Porcelains from the Ardebil Shrine,图版98。

㉜ J.M. Rogers,Cengiz Koseogu: The Topkapi saray museum: the treasury, London: Thames and Hudson Ltd., 1987,p.55.

㉝ Gianni Guadalupi,Treasures in Gold:Masterpieces of Jewelry from Antiquity to Modern Time,Vercelli,Italy,White Star Publisher,2008,p.325.