土屯制度下杂谷五屯地区的民族交往、交流和交融研究

李子君

(中央民族大学,北京 100081)

土司制度是元明清时期中央政府在西北、西南和中南少数民族聚居区和杂居地带推行的一种封建地方社会政治制度。[1]在明朝时期,杂谷土司经过武力兼并,其势力得到了初步发展。康熙十九年(1680),杂谷土司归附清廷,并在明朝的基础上进一步发展。雍正五年(1727),晋升为杂谷宣抚司。乾隆十四年(1749)杂谷土司再一次晋升,获得杂谷宣慰司之职,达到了发展的鼎盛时期,其辖地最强盛时包括今四川省阿坝藏族羌族自治州理县、黑水县、马尔康市和茂县的部分地区,势力范围基本囊括了川西北嘉绒地区的北部,是嘉绒土司中颇有势力的一方土司。然而,随着杂谷土司势力越来越强盛,杂谷地方势力的独立性也越来越强,土司制度的弊端日益凸显,导致边地纠纷不断,战乱不息。最终,乾隆十七年(1752)清朝地方官员策楞、岳钟琪剿灭杂谷土司,并推行改土归屯。杂谷土司被剿灭之后,清政府改设杂谷厅,后升为杂谷直隶厅、理番直隶厅,下辖“四土”(即松岗、党坝、梭磨和卓克基土司)及“五屯”(即杂谷屯、甘堡屯、上孟董屯、下孟董屯和九子屯),“五屯”之称由此而来。五屯中杂谷屯、甘堡屯、上孟董屯、下孟董屯民众主要为藏族,九子屯民众主要为羌族。这种“改土归屯”的政策使五屯地区建立起了新的社会秩序,促使当地的职官体系及社会生活均发生了相应变化。

一、相关研究回顾

关于改土归屯问题的研究历来是学术界的重点,对杂谷地区的土屯制度研究更是屡见不鲜。20世纪80年代,学术界对乾隆年间在川西北嘉绒地区的土屯制度是一般的屯田制还是以屯田为名的土司制进行了探讨。当时,李家瑞通过对屯官的分封、承袭、薪饷、贡赋、征调等内容进行研究,认为清朝中央对川西北地区的这种土屯制,实质是“清代一种独特形式的土司制”[2]。邓晓琳在《清代理县“土屯”制度》一文中论述了乾隆时期改杂谷为屯的两点原因:其一,杂谷土司势力的发展。其二 ,杂谷地区不仅是嘉绒地区的咽喉,而且在第一次金川事件中,“已成为川西物资储运的中心,兵力的集结地”[3],其地理位置非常重要。李绍明对理县甘堡乡发现的两份以汉文书写的田契进行了细致的考证,指出在设屯之后的乾隆五十三年(1788)和乾隆五十九年(1794)间,当地就出现了土地买卖的现象。这表明当地的封建领主制在乾隆年间已走向崩溃,并向封建地主制过渡。[4]此观点纠正了以往调查报告和著述中认为“封建领主制”一直延续至1913年或1935年左右的说法。潘洪钢对杂谷改土归屯后屯兵的归属、数量、交粮、食饷以及职官的设立和世袭情况作了简要梳理,肯定了改土归屯的积极作用。[5]此外,潘洪钢还在《乾隆朝两金川改土归屯之兴起》[6]《清代乾隆朝两金川改土归屯考》[7]中均有提及杂谷改土归屯对金川改土归屯的积极借鉴作用。

冉光荣、李绍明、周锡银在《羌族地区的土司制度与“改土归流”》一文中概括性地指出,土司制度的出现和改土归流的推行,“都有其时代发展要求的必然性,对于羌族地区社会经济的进步,羌族人民和汉族及其他民族人民间的交流,我国多民族国家的巩固,都具有一定的积极意义”,认为“对土司制度及改土归流完全持否定态度;或者夸大土司制度的作用,否定改土归流的客观效果;或者否定土司制度出现时的合理因素,只是强调改土归流的必要性,都是不正确的”。[8]

综上,就目前的研究成果而言,在研究视角及内容上,涵盖了杂谷地区改土归屯的原因、实质、过程、影响等方面,虽涉及诸多方面,但仍有遗缺之处。需要指出的是,从土司制度的建立到改土归屯政策的实施,是中央政府对杂谷地区管理制度上的更新与调试。杂谷五屯作为清政府在嘉绒地区行土屯制度的第一个“试点”,自土屯制确立、实施以来,其地方的职官制度、百姓的谋生方式等均发生了系列变化。因此,关注杂谷五屯百姓的生活方式、社会风俗的变化,深入探讨改土归屯政策在当地的影响是非常有意义的。

二、交往与认同:服从征调、保家卫国

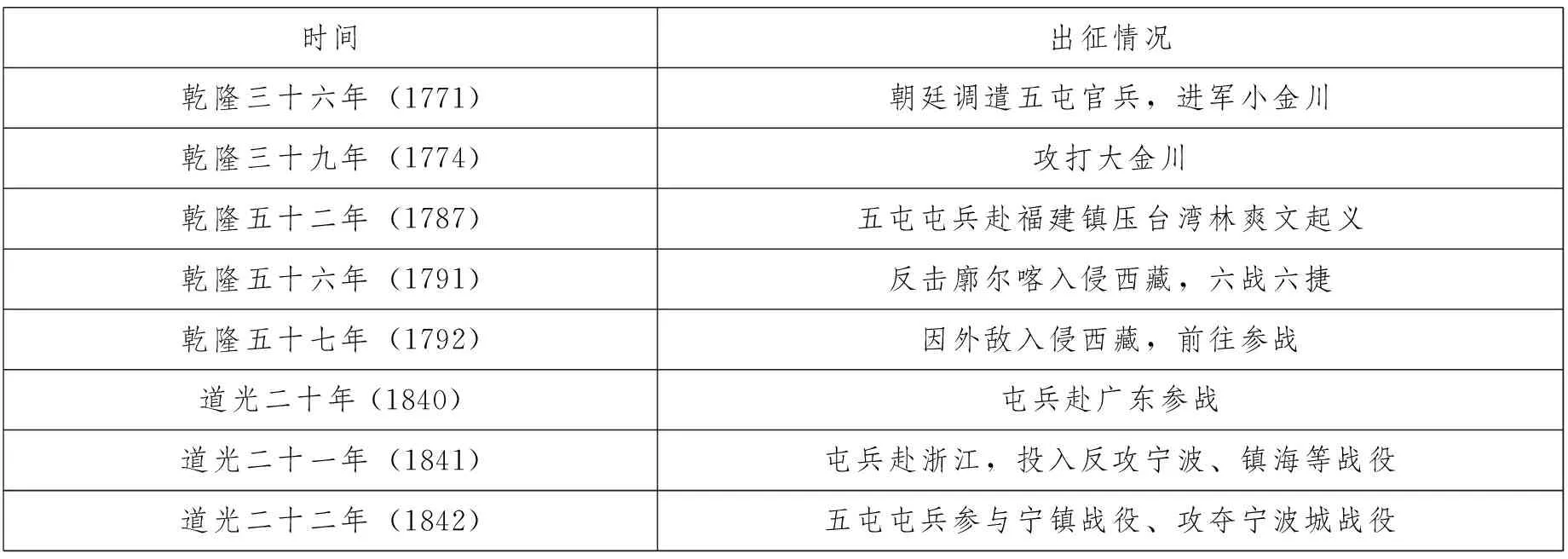

清政府剿灭杂谷土司(即杂谷事件)后,大胆尝试改土归屯的治理措施。在“归流番众之内择为屯兵”[9]后,屯兵以户为单位,即在五屯三千余户藏、羌土民中每户挑选精壮之人为屯兵,共计三千名,其中藏族两千五百名,羌族五百名。屯兵“无事为民,既得自安耕作,有事为兵”[10]817。阿桂巡边时看到杂谷五屯官兵“颇称矫健,自备器械亦尚整齐。若结之以恩,可为番地有用强兵”[11]。正如阿桂所说,五屯兵战斗力强而且武器装备齐全,之后也真正成为了一支能打善战的队伍。五屯兵不仅出兵四川省的金川、自贡等地,而且还多次奉调征贵州、湖南、湖北、福建、广东等地,参与镇压台湾林爽文起义、保卫西藏、廓尔喀战争、鸦片战争、镇压滇匪等大大小小战事[12],可谓是“军营最为得力之兵”[10]818。五屯屯兵无疑是绿营军的重要补充,是清朝中央军事力量中不可或缺的一部分。五屯屯兵在平息战乱、反英帝国主义入侵中华、保卫国家安全的战争中坚决抵抗,与侵略者生死决战,毫不退却。清代诗人王铭曾在诗歌《杂题·五屯》中描写到:“纳款投诚过百年,三千劲旅守雄边。岁糜帑项盈千万,时见冲锋奏凯还。”[13]764这是对五屯官兵服从清廷调遣英勇作战的最好写照。

表1 清朝时期五屯官兵出征一览表

清朝中央政府对五屯官兵听从调遣、多次出征的举动给予了高度的肯定。阿忠保,甘堡屯屯千总,乾隆时期随征金川,赏花翎,赐“舒克丹巴图鲁”名号,升授别斯满屯守备,原来职位的空缺便由他的儿子顶补。屯兵札克塔尔,清杂谷厅五寨(今四川省理县杂谷脑镇)人。最初因跟随岳钟琪征定金川入京城,又因能通藏、汉、满语、善骑射,乾隆朝时担任蓝翎侍卫。嘉庆八年(1803)出师川中、陕西、湖南,平定三省,以功擢升头等侍卫、御前行走、镶白旗护军统领,给散骑尉世职,封三等功[13]258。桑吉斯塔尔,清杂谷厅甘堡屯人。乾隆时应募征金川有功,补为屯守备。乾隆五十四年(1789)到北京任乾清门侍卫,赏入内务府正黄旗,后内转奏事处。死后赐“世袭骑都尉”[13]257。木塔尔,全称“达若木塔尔”,音译为“木泰尔”,理县下孟董屯人,乾隆三十七年至四十二年(1772—1777),因与清军一道平定小金有功,升授三等侍卫衔,赐“宁都巴图鲁”(1)巴图鲁:满语,意思是“勇士”。清朝时,用此名号来赏赐获得战功的人。称号,并将其像绘于紫光阁后十五功臣图中。同时,朝廷还封其八角守备职衔,负责监督和管理“曲嘎”以下至“詹”以上辖区内的屯军和农耕之事。乾隆四十六年至四十九年(1781—1784),与清军一道平息甘肃省回民马明兴等部落之乱有功,官升二级,任四川管理归降地区之副将衔,赏戴花翎。乾隆五十一年至五十二年(1786—1787),与清军一道出征台湾有功,被列入前二十名功臣当中,其事迹以木塔尔之名绘入紫光阁功臣图第二幅之中。乾隆五十三年至五十七年(1788—1792),木塔尔率嘉绒人民入藏反击廓尔喀侵略者,收复宗嘎、吉隆等失地,战功显赫,晋升副军统衔。其事迹绘于紫光阁后十五功臣图之第三幅图中。[14]今下孟董屯有其墓葬碑文,民间尚流传有木塔尔英勇作战的传说。可见,五屯屯兵不断受命参与不同性质的军事活动,具有较强的作战能力,不仅维护了国家主权和封建统治,而且增强了国家认同意识,增进了与汉族以及其他民族的交往、交流和交融。

此外,吴羹梅在《直隶理番厅志》中记载“从来中外之俗殊,而衷义之气不殊,阻于声教斯安其獉狉无足怪者有”[15],忠义之气。不因地区而有差别,只要重声威教化,则可提升土司地区的忠义之气。即可以有力维护国家统一、主权完整和社会稳定,提升对国家的认同感。五屯地区,建立五屯昭忠祠,“详书各屯死事诸君姓名立主其中,每届春秋中元,札饬各屯守备肃具牲醪,遣官致祭,以杂谷屯为首,周而复始,岁凡三举用妥英灵地在演武厅之北适当孔道是祠也,成行路之人瞻其栋字丹艧辉煌,风徽赫奕,莫不欷歔感慕,虽庸夫俗子,皆知各屯之成仁取义如此。圣世之崇德报功如此,忠义之气油然而生也”[15]。这使得屯内百姓了解屯兵的风范美德,忠义等儒家文化逐渐被原土司地区各民族吸收、应用、传承和高度认同。同时,“土司地区各民族勤劳勇敢、热爱和平、不屈不挠、自强不息等精神彰显了中华民族文化共性。”[16]

三、交流与交融:多元的社会生活

通过制度变革、行政管理、军事驻防、经济发展等方式,杂谷五屯与更广泛地域日趋紧密的经济联系,日渐深入的文化共享增进了国家认同。改土归屯后,杂谷五屯地区与周边区域的往来日益密切,例如乾隆五十年(1785)在杂谷屯内迁移维州保县(今阿坝州理县)五营(九子营、上孟营、下孟营等)藏羌屯兵64户,男丁176丁,女丁146口,男女共322丁口,分别安排到甘孜州丹巴县太平桥乡、纳布村、丹扎村、岳扎乡,柯尔金村等处耕垦定居[17]171。在与周边区域的交往、交流与交融中,杂谷五屯的生计方式及风俗习惯等方面发生相应变化。

(一)婚姻方面

在杂谷五屯地区,由于当地少数民族与汉族的交往日益频繁,长此以往,杂谷地区的婚姻结构发生了改变。由于当时的屯兵制度是以户为单位,男丁常年征战,时有伤亡,部分户逐渐形成女多于男的状况,故在五屯地区形成了招婿的婚俗[18]。招婿一般发生在无子承袭门户、或有子尚小、或不愿出兵的家庭,最常见的一种现象就是汉人入赘到当地少数民族家庭。除此之外,还有另一种特殊的婚姻形式,即汉族商人到五屯地区经商,山高路远,时间较久,家室无法同行。因此为满足商人的需要,便出现了一个特殊的群体“租妇”。“租妇”即娶(租)当地的妇女为伴侣,“若他徙或归里仍还原主”[19]319。杂谷脑一带的“租妇”,“定价、立券有年限,限满还原主;欲留则再议价、立券,边地蛮俗然也。蛮娘租就券涂鸦,野宿鸳鸯似在家,屈指租期年已满,还将清泪滴琵琶。”[19]319无论汉人入赘,还是“租妇”现象的出现都体现了当地少数民族与汉族的结合,不仅改变了原来少数民族内部联姻的婚姻结构,而且还在一定程度上改变了当地的人口比例和民族分布格局,极大地促进了民族融合。

(二)丧葬习俗

《天下郡国利病书》《蜀中广记》《四夷风俗记》中均记载:“人死则坐尸于水架上,置之仓舍,衣帽弓矢俱如生佩服,端公咒经,献以猪羊,用火烧之。男子剪发止留其顶,发下垂,服用作力麻,不穿裤,不洗面,妇人俱编发如缕饰以海巴砗磲。”[20]《四川通志》记载:“人死虽子孙穷迫,必置锦缎衣服靴帽为死服,然后叠柴为堆,置尸其上,焚之收其骨,或扬之山或掷于水。”[21]100据以上记载可知,当地的丧葬方式多为火葬。随着改土归屯后长时间与汉族的融合,这一丧葬形式渐渐发生了改变。无论是屯内的官员、屯兵还是百姓的丧葬形式多改为土葬,即把尸体放在棺材后埋入土内。屯内的官员及有钱人去世后选用的棺材一般为红杉或柏木做成,而普通百姓只能用四块木板做成的“火匣子”充当棺材[22]109。不同的是,很早以前土葬所用的棺材是“立棺”,尸体盘脚坐在立棺内,后来才渐渐“与汉人的相同,凶死的人则依然用火葬”[21]100。葬仪分上、中、下三等,守备或有钱的千总去世,一般用汉藏两种仪式,汉式行“三献礼”,藏式请“全寺喇嘛念经超度,还要去寺院做二次道场和布施,为上等;把总、外委和较有钱的屯兵去世,只请本沟全体喇嘛超度,为中等;一般平民去世则只请一两位喇嘛开路念经,为下等”[22]107。

(三)生计方式

依嘉绒本族的说法,嘉绒可分为本部和汉冲部(2)自马塘以西,大小金川流域之民众,如梭磨、卓克基、松岗、党坝、促浸、绰斯甲、巴底、儹拉、沃日、穆坪,此十部落,总称为嘉绒本部。自鹧鸪山以南以西之民众,如八角碉、杂谷、甘堡、上下孟董、瓦寺部等,总称为汉冲部。,汉冲部的意思是“居于汉地之冲口”[23](与汉地相邻或相接的地区)。杂谷五屯地区属汉冲部,即位于少数民族地区与汉地相交的边缘和缓冲区域。杂谷地区人民的谋生方式由于地理条件的影响,受到一定限制。杂谷地区,民贫地瘠,地广人稀,气候严寒,三冬冰雪封,六月不暑,春迟霜早,“豆、麦至八月始获,无花果,略似松州近雪山,地形高也”[24]326,土民常常食不果腹。由于杂谷距成都平原较近,土民为谋生路,常“于三冬进口赴蜀西各郡县佣工,谓之下坝做活路。不独威茂熟番然也。凡掘堰、淘井、造屋、筑墙诸色,皆善力作”[24]328。《清高宗实录》中亦记载:“杂谷等土司所辖蛮民家口数万有余,山多地少,一年产谷仅敷半年食用,每于九月收获后,约计五六万口入内地各州县佣工……至杂谷等处蛮民入内佣工者因山多田少,收获一毕,即各挈男女老幼赴成都、重庆各州县佣工糊口,名曰下坝,至春三月内仍俱回巢耕种。”[25]可见,土司时期杂谷土民便已经通过“下坝”的方式开始与成都平原进行经济往来。

杂谷事件后,杂谷地区政治制度发生了根本改变,直接影响到杂谷五屯人民的生计方式的改变。杂谷地区从相对封闭型社会形态向开放型社会形态转变,杂谷脑东经汶川可至成都平原,西经来苏(今理县米亚罗镇)可直达草地。因此,地处西南边陲的杂谷脑,在清朝中后期成为四川内地通向草原,及康、甘、青、藏的交通要塞和转口商品贸易的集散地。本地及外地的商人在杂谷脑开办了许多商号,如茶号、香号等。清朝时期,中央政府因征战需要战马,而阿坝草原及甘南有“宁可三日无粮,不可一日无茶”之说,因此,清政府用内地的茶叶换马匹,各取所需,杂谷脑当时就是茶马互市的重要场所。乾隆时期,甘堡屯何家专为清政府办理茶马事务,后在杂谷脑首修商号,取名“恒丰久”。恒丰久茶号每年将灌县一带收购的茶叶装打成包,然后雇农民背运到杂谷脑进行交易。此外,著名的香号“盛兴号”,专以收购麝香为主,兼收购鹿茸、虫草等名贵中药材[17]12。由于各种商号的出现,应运而生出现了许多靠背茶包、香料为生的百姓,一定程度上推动了当地经济的发展。

四、结语

乾隆十七年(1752)杂谷土司苍旺不法,经岳、策二公奉命平定分其地为五屯,“百余年来喁喁向化。”[26]杂谷五屯地区纳入到中央政府的流官体系,杂谷地方与中央政府之间在各个方面的交流、互动愈加频繁。纵观明清两朝,封建统治者通过实施土司制度及土屯制度对杂谷地区进行有效治理,不同历史时期不同的治理方式使当地社会产生了变化。史蒂文·瓦戈认为“政治连续不断地在社会的各个层面促成变迁。”[27]管理方式的改变,必然会影响到当地社会政治、经济、军事、文化和民族关系等方面。在政治方面,从土司制度到土屯制度再到最终建县,其政治制度不断调试的方向,即由土官管理上升为流官管理,真正使土司纳入到中央的流官体系中,不断强化中央政府对西南边疆地区的管理及统治。在经济、文化方面,土屯制度的实施促进了杂谷地区与内地的联系,使得当地百姓生活更加丰富多元,经济发展更加迅速,社会更加开放。此外值得指出的是,在这一过程中杂谷五屯地方对国家的认同感和归属感逐渐增强。特别是近代在民族存亡、国家安危之际,五屯人民在历史的关键时刻,共御外侮、同赴国难,共同书写了中华民族艰苦卓绝、气壮山河的伟大史诗,凝聚成休戚相关的命运共同体。

综上所述,改土归屯政策加快了杂谷脑河流域的国家化进程,然而在微观的视野中,此区域的社会文化多样性非但没有减弱,反而为当地各个族群提供了更为多元化的物质与象征资源。以中华文明的周边与中心理论来分析杂谷五屯的社会文化,杂谷五屯内的藏、羌民族文化属于汉文化的周边,但同时又是整个杂谷地区民族文化的中心,这种周边与中心是相对而不是绝对的。因杂谷事件及清朝改土归屯实施的影响,杂谷地方的管理体制发生了本质改变,但其生活、风俗等却并未因土司制度的废除戛然而止另立篇章,而是在延续之前文化的基础上更密切的与汉文化融会贯通,兼收并蓄,继续发展。

历史证明,清朝中央政府在杂谷地区废“土司”行“土屯”是一次成功的尝试,形成了“各民族政治上同呼吸共命运、经济上紧相连互补充、文化上有主体而多元的格局”[28]。它不仅为清政府稳定边陲作出了一定贡献,而且对杂谷地区的发展,特别是各民族的交往、交流和交流起到了促进作用。

——李良品《中国土司学导论》读书札记