基于山水诗画营造技法的乡村景观重构探索

李易燃,卢丹梅

(华南农业大学,广东 广州 510640)

1 概述

中国诗画是中国传统文化中最厚重的沉淀,其源于自然而高于自然,发于乡土又荟萃人文。而乡村又是自然和人文景观得以呈现最原滋原味状态的地域性载体,和中国诗画密不可分。以中国诗画美学思想和营造技法来指导乡村景观空间的规划设计,对于挖掘乡村的山水特质、弘扬中国传统文化具有重要意义。

中村村是粤赣交界地区的门户村落,客家人文资源丰富,山水生态基底良好,具有一定代表性。文章从构成要素、精神内涵等层面探究中国乡村景观与中国山水诗画存在的耦合性,明确研究方向。以中村村为研究案例,提出转变设计思维和重组景观元素的方法,借鉴“散点透视法”构建全域特色沉浸式游线,并将“三段式”开合法、“边角构图法”运用到节点设计当中,打造具有中国韵味的诗画乡村。

2 中国乡村景观与中国山水诗画的内在耦合性

2.1 乡村景观承载了生态、人文功能和独立的地域精神

20世纪80年代以来,国内学术界对乡村景观的阐述随着时代的发展而不断更新。王云才从与城市景观的距离、人文与自然景观的复合体等方面界定乡村景观[1];刘滨谊提出乡村景观是具有效用、功能、美学、娱乐和生态五大价值属性的景观综合体[2]。总体来说,乡村景观是一种具有独特地域性的综合性景观,包括自然生态景观、村落聚落景观和农业生产景观,既是人们生产生活的场所,也是一种精神符号,记载了中国人传承千年的社会生活方式。

2.2 中国山水诗画美学思想源于自然、发于乡土

山水诗画兴起于魏晋时期,这一时期社会动荡,士人隐居,崇尚自然,山水便成为了中国诗与画的交汇点。名山大川、田野村居皆可入画,风景佳胜、村居池塘都可成诗。中国山水诗画的历史发展特性决定了其与乡村景观的同源性。一方面,中国传统山水诗画与乡村景观具有相同的构成元素:山水、聚落、人文。两者都是自然与历史空间的深度融合。另一方面,中国山水诗画表现的是自然山水,实际上体现的是人的精神气质、理想追求和深刻的社会意识[3],而乡村景观也是高度凝练地域人文精神的物质载体。

2.3 中国乡村景观与中国山水诗画的内在耦合性

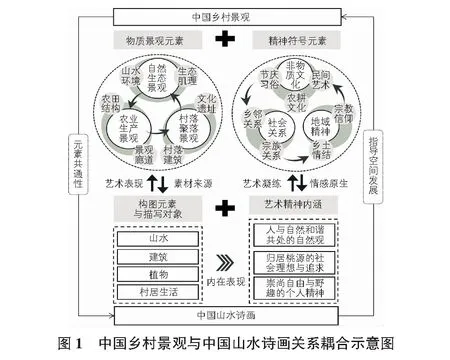

总体来说,中国乡村景观与中国山水诗画在景观元素、精神内涵等层面具有内在耦合性(见图1),相比较而言,山水诗画更偏向于刻画理想的生活空间,未来可通过借鉴其美学思想和营造技法来指导乡村景观发展,修复自然与人文场景,探索乡村景观价值与山水诗画文化在空间上实现融合的新模式。

3 乡村景观面临的挑战与空间重构的紧迫性

3.1 中国乡村景观设计与中国传统山水诗画结合的理论研究不足

近年来我国对于乡村景观研究的热点领域主要分布在农田景观、文化景观、景观评价、乡村景观规划等方面[4-5],而将中国传统诗画技法与乡村景观规划设计相结合的研究成果相对不足,学科流派视角相对单一。以往的研究大多关注将山水诗画的意境运用到园林景观营造方面[6],对乡村环境认知不足,使得融合了“山水田村”较大尺度元素的乡村景观空间常常被忽略。

3.2 乡村景观建设实践探索缺乏特色,景观异质化严重

近年来,国家不断推动美丽乡村的建设工作,涌现了一批如浙江安吉等成功的乡村改造案例。但其中也有许多村落盲目效仿城市建设模式,使得格格不入的大广场、生搬硬套的建筑风格、整齐划一的植物绿化充斥着田野。“建设性破坏”导致乡村物质空间畸形发展,原本均质稳定的乡村景观受到强烈的冲击,对乡村土地利用模式、功能组成和文化传承都产生了不可逆的巨大威胁。

3.3 乡村自然与人文空间割裂,地域精神缺失

随着中国城市化进程不断加快,大量的农村人口向城市流失,人与土地的联系被割断,许多乡村社会关系走向解体。而现有的景观设计很多都没有考虑乡村本身的历史特性和生态基底,往往是粗暴突兀地出现在乡村环境中[7],成为设计师“天马行空”的得意之作。如农业景观、建筑景观原本是以乡村自然环境为载体的,在不合理的景观规划下被赋予城市的色彩,自然与人文空间被割裂,最终无所适从只能走向消亡。

未来乡村景观的研究和实践工作将趋向于综合化和特色化发展。文章把研究视角放在结合中国传统诗画营造技法进行乡村景观空间特色化建设的路径上面来,具有一定的必要性。

2013年,年届知天命之年的我,看到不少亲朋好友都开上了小汽车,也产生了念头。这一年11月,我花了12余万元把一辆上海大众斯柯达开回了家。父亲看不惯,说:“有两个钱就瞎花,小汽车是公鸡只吃食不生蛋,买只母鸡还能生蛋赚钱呢。”我对父亲说:“你是老思想,现在农场不少职工都有了私家车,有人还买了百万豪车呢。你看看今天的农场,逢年过节,大街小巷全是小汽车。”

4 实证研究与设计思维的转变

选取广东省河源市上坪镇中村村作为研究对象。该村总面积1 784.13 ha,整体呈现“八山半水半村一分田”的格局,是著名的鹰嘴桃生产基地,现已形成“三月赏花,七月品桃”的特色品牌。客家历史遗存丰富,保留有大量的传统围屋民居建筑,火龙舞、“洄澜庙会节”等非物质文化遗产光芒荟萃。

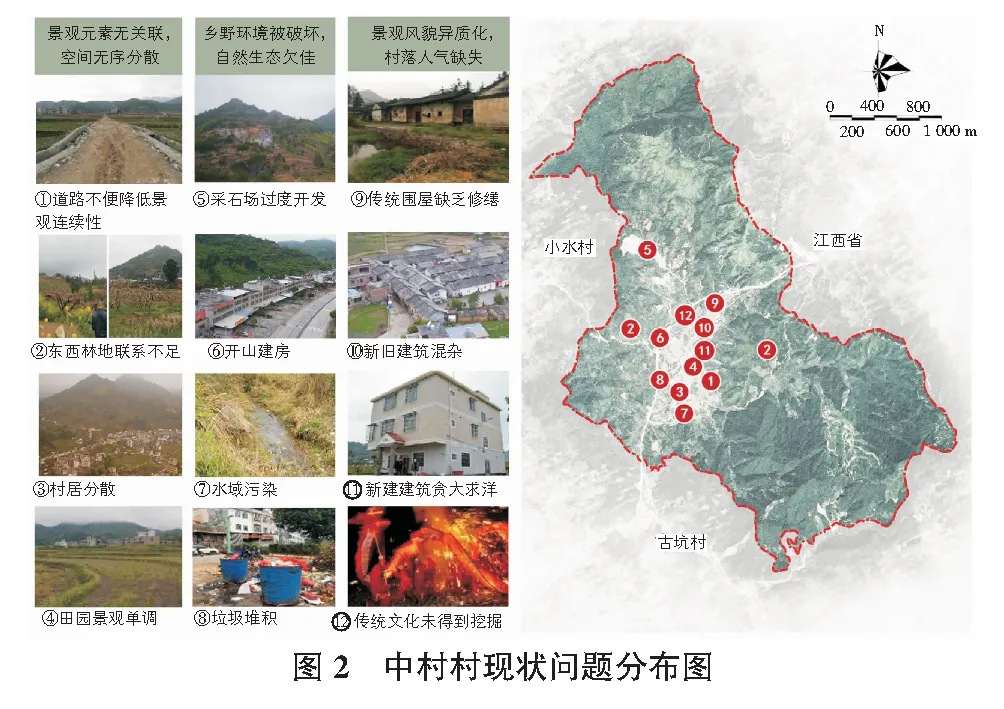

近年来中村村旅游业呈现较好的发展态势,但同时也不可避免地出现了景观发展无特色、生态破坏等典型性问题,如景观斑块较为分散独立,未有廊道将之串联,缺乏互动性;新建建筑“贪大求洋”,传统围屋建筑缺失弹性生长空间,原本均衡的历史风貌被破坏;水域污染、开山采石、垃圾堆积等生态问题较为突出(见图2)。

乡村景观面临的问题是现代生活方式变迁造成的,设计师需要进行景观设计思维的转变,重新审视乡村景观的文化价值,寻求其与中国传统诗画的内在融合点。

4.1 从小尺度的筑山理水到大尺度的实地取景

传统意义上的中国古典私家园林讲究通过用人工的力量来建造自然景色,通过进行小尺度的“筑山理水”、营造建筑、布置园路等途径创作而形成美的游憩境域。乡村景观有着广阔的山水环境和舒适惬意的田园景象,应当考虑用自然的力量改造自然,以“宏观尺度的实景取景”的方法从自然山水当中就地取景,传承乡村的原始地脉文化。

4.2 将二维诗画转变为三维实景

传统的诗词古画描绘了美妙的山水包容、互动成趣的景象。通过借鉴山水画的意境营造技巧,结合中村村的景观元素进行规划设计。把二维平面中的中国山水画与古诗词,转变为三维立体的乡村真实场景,在“真山水”中实现画卷意境。这里的“转变”并非片面地模仿山水图面,而是考虑融合当地乡土人情和自然环境,显示更厚重的东方传统文化精髓。

4.3 从观赏景观营造到参与式景观营造的转变

当前有些乡村景观规划设计为单一的“传统观赏式的景观设计”,山水环境变成一种脱离人为活动的静态空间,场地的参与体验式作用未能有效发挥出来。未来乡村景观的设计应当结合故事性场景,将不同人群的活动需求与山水空间相结合。游客在漫步乡村的过程中将自己沉浸于第一人称的角色中,实现自然人文、历史感知和精神升华的统一。

5 景观元素的提取与重组

乡村景观设计应如绘画一样,注重“布势经营”,先整体后局部,其中微小的景观元素是构成整体的重要单元。依据传统山水画的空间构图,结合中村村的现状资源,提取出“山水田村”的景观元素。以山水环境为基底,将“村”和“田”的景观元素环绕山水展开不同方式的组合设计,使其产生有序联系,其中“村”景观元素进一步划分为建筑、道路和活动空间。

5.1 建筑布局的显山露水

5.2 道路设计的环山绕水

村落道路格局须遵循自然肌理,沿地势进行曲线布局。通过道路规划重新组织连接村落各个景观节点,增强景观连续性。将中村山、林、溪、石四大特色生态要素融入道路景观设计当中,山间林道以步行骑行为主,串联各个山体观景平台和自然资源点[9]。沿水打造慢行绿道游道,使之成为展现周边环境的自然载体。

5.3 活动空间的借山用水

设计观景平台,通过地形抬高、设置栈道、开辟廊道、相互借景等方式实现节点空间的自然取景。借用周边“山水田村”的景观要素,把自然当做“画布”,每个节点因画成景。人伫立其中,与环境形成看与被看的关系。建筑小品和花木栽植采用天然材料和乡土植被,布于活动空间四周,以点缀环境,丰富画面。

5.4 田园景观的依山就水

因山造田,依水而作,延续田园和自然山水有机融合的空间关系。在维护山体环境的基础上,进行鹰嘴桃梯田的竖向种植,平地采取规模化农田的种植方式,将农田景观与桃花梯田连接,构成立体多维的田园景观[10]。作物种植因时制宜,保证农田四季的配色轮换,形成“农作成画、果蔬成画、花卉成画”的农业景观。

6 中国诗画技法在中村村景观空间设计中的运用

把对应的山水画作为节点景观空间设计的借鉴范式,将“散点透视法”“三段式”开合法、“边角构图法”等中国山水画构图技法融入到中村村的景观设计当中,结合实际场景选择合适的方位进行“置陈布势”,并赋予不同的主题。

6.1 “散点透视法”刻画整体诗画空间骨架

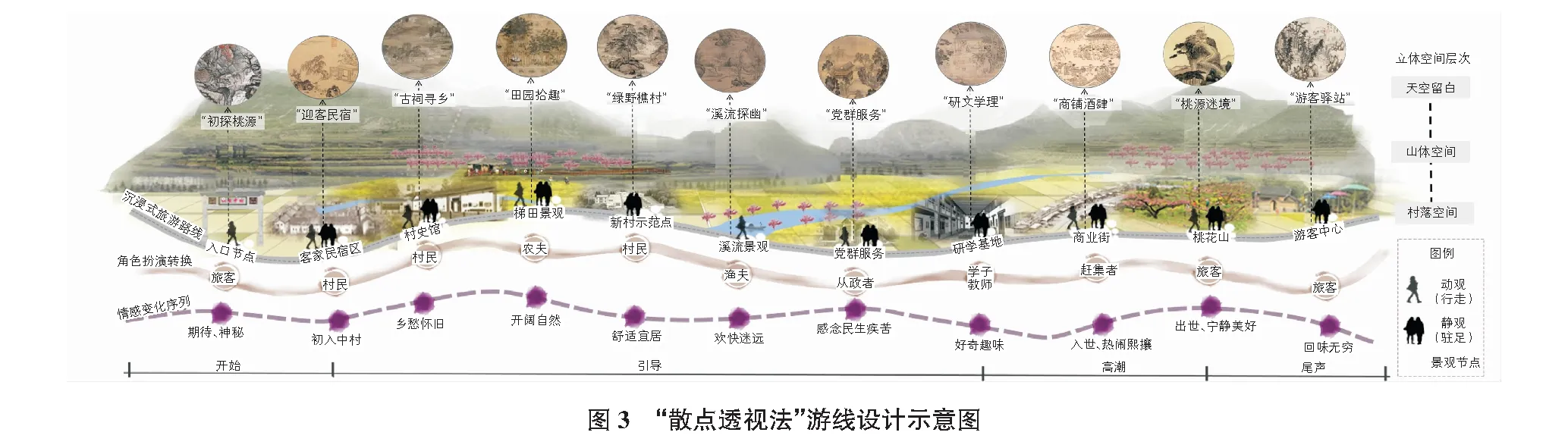

“散点透视法”指不受视域的限制,通过人的移动来观察不同的景观物体,从而实现“步移景异”的效果[11]。将“散点透视法”运用到中村村乡村景观游线设计当中,以“山水脉络+人文基底”为支撑,构建贯穿全村域的线性沉浸式景观序列(见图3)。在此路线当中,“山水田村”4种景观元素相互串联,游客置身其中望向景点,映入眼帘的是与中国山水诗画相对应的互动场景,在此过程中可体验不同的情感空间层次,最终达到意境的升华。

6.2 “三段式”开合法丰富景观空间层次

“三段式”指基于整体山水特征将景物分为三个场景序列来进行布局安排,以丰富画面层次感[12]。以明代戴进的《关山行旅图》为例,近景为开敞的水面景观空间;中景为封闭和半开敞空间的村落空间;远景为开阔缥缈的群山空间。

借鉴《关山行旅图》的构图技法,选取合适的角度对中村村的围屋建筑群进行实地取景,从虚实关系上划分近景开敞式农田体验观光区、中景封闭式民宿休息区与半开敞式文化体验区、远景山体等三大景观空间层次。通过梳理农田景观和修缮传统建筑勾勒一幅“开轩面场圃,把酒话桑麻”的乡村画卷(见图4)。

6.3 “边角构图法”强化节点景物对比

“边角构图法”强调重要景物布置于图幅一隅,其余部分淡墨飘渺,以形成对比关系[13]。明代画家文征明在《雅士闲居图》的中部图幅刻画了乡村生活的图景,画中建筑主景突出,背后青山环抱,屋前水波粼粼,通过动静对比增强了画面张力。

中村村史馆目前建筑有待翻新,周边植物景观较差。根据山水画的布局进行改造设计,对中部围屋建筑主景进行修缮维护,展示中村村农耕文化、桃文化和客家文化;近景修整房前空地,以桃花进行点缀,丰富池塘植被,营造“林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘”的诗意乡野之境(见图5)。

7 结语

在乡村振兴战略不断推进的今天,中国山水诗画和乡村景观空间如何通过“珠联璧合”的方式创出新成效值得学术界共同关注。文章通过探析两者之间的内在耦合性,厘清运用传统诗画营造技法指导乡村景观设计的合理性。选取广东省河源市上坪镇中村村作为研究案例,探索“山水田村”景观元素的重组方式,并将“散点透视法”“三段式”开合法和“边角构图法”等技法运用到村域的景观空间设计当中,致力打造一个“可行、可望、可居、可游”的山水桃源文化村,以期为我国其他同类型的乡村提供参考。

乡村景观建设工作复杂而艰巨,涉及政治、经济、社会等多个领域,文章仅选择从乡村景观设计手法的层面进行探讨,未来还可从景观建筑学、生态学、植物学等不同学科视角进行进一步的探索和实践,以拓展研究范围,丰富研究成果。