基于专业融合的设计初步课教学探索★

崔 艳

(浙江理工大学建工学院,浙江 杭州 310018)

近年来,高校相近专业多采用大类混合招生。大类混合招生有利于专业融合,也有利于提高学生的社会适应性。浙江理工大学建筑系和风景园林系在2019年后顺应大势,进行了大类合并招生。招生后,需要对原有各自的设计初步课进行调整。经调研,国内高校目前尚没有类似的融合型课程。2年来,教学团队针对两个学科的各自特点,做出了独立的探索,试图寻找出一条合适的道路。

这两门学科在专业上跨度不大,因此存在一些共性的教学问题:1)由于历史原因,两系原有的初步课程,其教学体系和作业评价以识图制图、图面表达为主,存在重图面轻设计的问题。2)教学背后的理论体系也呈现出碎片化的倾向。主要原因在于原课程建立在布扎体系的基础上,这一传统体系至少在国内已经延用了半个世纪以上,和设计学科的实际发展日益不相容。

教学团队在2年时间内梳理问题,深入调研,逐一解决。

1 共同的教学核心——设计先行

无论是建筑学还是风景园林专业,原有的设计初步课往往存在共同的弊端——以图面训练为主,不涉及设计。什么是设计,怎么理解设计,这些根本问题在设计初步课上得不到回答。设计初步课实际定位于设计课之前的铺垫阶段。但是单纯的图面训练,只能培养学生对专业的亲近感,并不能引导学生逐步理解“设计”本身。学生在长达半年的时间内,始终在设计外围徘徊,无法切入设计本身。大量枯燥的图面训练不仅推迟了学生切入设计的时间,还容易折损学生的专业兴趣。

专业融合的教改首先解决这两个专业初步课的共性问题,明确以“设计”为核心。教学上摒弃了单纯的布扎体系练习,从第一个作业开始,就设计先行——依托于空间构建理论,在循序渐进的三个设计作业上,控制度逐渐减弱, “留白”逐渐增多,学生可发挥的设计空间也越来越大。

实践中的教学反馈令人惊喜。多年来,学生首次出现了自发性的拓展探究,例如在作业过程中对抽象模型赋予功能联想,进行二次创作;例如学生利用作业模型,自行探索了垂直高度上空间组合可能。作为一个灵活开放的教学体系,这些启迪今后会纳入后续教学体系的调整,以进一步加强教学体系和学生之间的适配度(见图1)。

2 共同的理论支撑——空间构建为基础

风景园林学的学科内涵具有清晰的界定:“……其核心内容是户外空间营造,根本使命是协调人和自然之间的关系……”[1]对于建筑学而言,众所周知,空间是建筑的本质。换言之,建筑学侧重于内部空间的营造,而风景园林则侧重于外部空间的塑造。“空间”是两个专业的最大公约数。

因此,教学改革的方向明确了以“空间”构建为基础。课程设计分为两大模块:空间认知、空间与环境。作业的设置,环环相扣:专业角度上,从建筑空间拓展到户外景观空间;教学逻辑上,从空间认知发展到空间设计;作业难度上,从单个空间拓展到空间组织。

侧重于学科共性和基础性的教学,打通了专业壁垒。在实际教学效果上,学生对不同专业的设计具备了更为深刻的认识。面对建筑空间、建筑群空间、城市空间等不同领域的设计,学生常有“千变万化,道理一样”的感叹(见图2)。专业融合式的教学,极大地提高了授课效率。

3 高效的教学过程——团队协作,资源共享

建筑学学制五年,风景园林学制四年,不同的学制时长也制约了设计初步的学时设置——新的设计初步课较建筑学原有课程大为缩减。如何在有限的教学时段内完成迭代后的课程内容,成为严峻的挑战。因此,教学中非常注重鼓励学生团队协作,资源公用,这也在无形中提高了学生的职业素养。

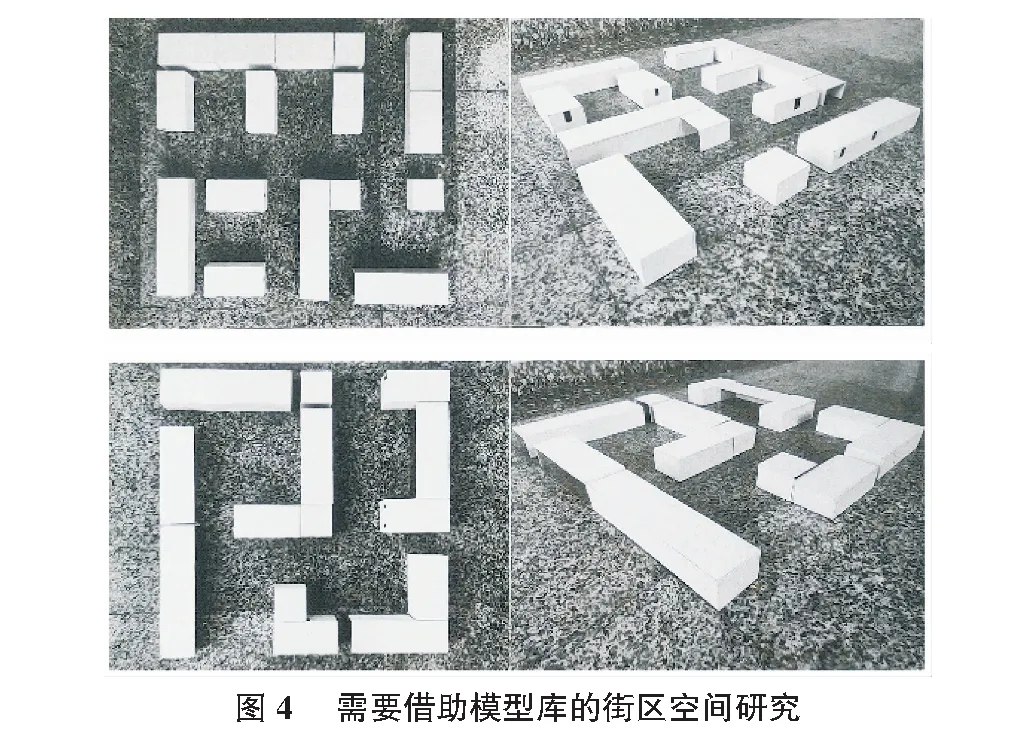

课程作业的设置非常注重学生的团队协作,所有作业非协作不能完成。这主要出于以下几个原因:首先,利于适应职业发展的需求。其次,利于平衡学业负担。大类招生后,为了满足不同专业的教学要求,本课程被限定在80学时,课时短,容量大。而本学科的专业课素来以课后作业耗时长著称,这进一步加重了学生的学业负担。因此,教学设计中,作业完成宜采取团队协作方式。 共享模型库是促进团队协作的重要手段。本课程的所有作业需要学生制作大量模型,主要是为了借助模型,直观地探索空间规律。共享模型能减少大量重复性工作,令学生集中精力于研究型工作。例如,学生要完成“空间认知1”的作业,需要比较16个以上的空间模型。团队协作,组内资源共享,还增加了研究的丰富性和可能性(见图3)。 “空间与环境”作业则涉及到街区空间的研究,模型工作量巨大,作业复杂度高,只有团队协作才能完成(见图4)。

4 渐进稳健的实施策略

4.1 教学改革的实施路径

经调研,国内高校相关专业近几年也进行了各类教改,客观的说,有成功,也有失败。失败的案例主要出于两个原因:1)课程难度和生源素养不匹配。普通院校照搬名校教学思路,但未考虑到生源素养上的差距,导致教学效果欠佳。2)教师团队未达成教学思路的共识。本初步课是高度依赖团队教学的课程,需要来自建筑和风景园林这两个专业的5名~6名教师同时进行教学,教学思路必须统一[2]。而教学思路的共识,需要实践数据作为支撑,才能明确各种教学细节。

本着对学生负责的态度,教学改革审慎地分两步走:第一步,实验组先行,进行探索性教学;第二步,在此基础上,组织教师对实验组大作业进行评图交流,总结得失快速又直观,进行了必要的调整后,次年教改方案比较顺利地推广到整个年级组。这种实施策略是比较成功的。

4.2 双线索的课程体系

目前国内类似课程体系主要分为两类:1)传统布扎式体系。这种体系已经沿用数十年,侧重制图技法。2)空间营造体系。这种教育模式源自苏黎世高工的教育传统,注重空间构建。

国内知名院校近年来大多选择后者,学生作业图面视觉效果好,社会影响大,传播效果好,但日趋平面设计化,容易滑入买椟还珠的误区,导致学生轻视了真正的设计核心——空间。这些年来,毕业生建筑空间构建能力的下滑一直受到一线设计单位诟病。

考虑到我校主要为应用型技术人才培养,我们更注重学生教学目标和社会需求的匹配度,因此采用了双线索并行的课程体系:纵向-空间;横向-技法。侧重空间构建能力,同时注重实际工程制图能力的培养,课程体系的空间理论依据主要为浙江大学张毓峰教授提出的建筑空间形态理论。

4.3 层层递进的课程内容构架

本课程80学时,依托三个大作业推进:“空间认知1”“空间认知2”“空间与环境”,分别研究了以下问题:1)建筑空间是如何产生的,基本空间的类型。2)建筑空间的路径和具体尺度。3)外部空间是如何产生的,外部空间路径。

4.3.1 大作业“空间认知1”

任务设置基于这样的空间理论认知:矩形空间是建筑设计中最常见、最经济的空间形式。一个基本的矩形空间类似于生物学的“细胞”,不可继续分割,否则失去了空间属性。基本空间是由一个底面,一个顶面,四个竖向界面限定出来的。顶面和底面性质不同,底面往往供人活动行走。竖向界面的呈现形式则更复杂。竖向界面对建筑空间的限定,本质上是对人的活动或者人的视线的限定[3-4]。

任务书给出若干个盒子空间,尺寸不同。学生需要使用不同的“透质”界面和“非透质”界面,将这些盒子空间具体化,并研究:1)相同尺寸的盒子空间,不同的竖向界面,空间氛围有何不同。2)相同的竖向界面,不同尺寸的盒子,空间氛围有何不同。此外,也希望从界面限定的角度,重新认识身边的建筑、书本上的建筑,搜集资料,进行分析(见图5)。

4.3.2 大作业“空间认知2”

“空间认知2”从较为抽象的基本空间回归到具象空间。该任务主要解决具体空间尺度和路径两个问题。建筑空间生成后,是要给人使用的。人如何进入这个空间,对于同一个“盒子”空间,可以有不同的进入方式。例如,对于一个矩形空间,中国传统建筑更习惯于从其长边进入;而西方古典教堂则多从其短边进入。进入方式不同,内部空间的感受也会不同。

人们在空间内部会根据自己的生活需要,布置家具,进行活动。因此,设计时必须考虑到人体活动的尺度。

任务书给出一个“盒子”,尺寸固定,学生需要选择“透质”界面及“非透质”界面,将该盒子的四个竖向界面具体化;针对这个被具体化后的“盒子”空间,学生还需要给出4种不同的进入方式并研究这4种不同进入方式对内部空间的影响。

4.3.3 大作业“空间与环境”

该作业耗时接近本课程一半学时,视角从建筑空间外拓到外部城市空间和外部空间的环境布置,该作业最能体现出建筑学和风景园林的专业融合。

任务书给出一街区规模的平坦地块上,学生需要使用平面尺寸为8 m×8 m,8 m×16 m,8 m×24 m,8 m×32 m的体块若干,进行室外空间的围合限定,并完成以下研究:

1)研究不同建筑布局对外部空间的影响。

2)研究不同建筑间距对外部空间的影响。

3)研究不同建筑高度对外部空间的影响。

4)研究外部环境的景观布置。

5 结语

设计初步课程改革历经了两年的锤炼,在没有现成经验的基础上,取得了初步的成功,基本从布扎体系过渡到了建构体系,根据自身情况,走出了独特的教改之路。

设计初步课之后,学生进行专业分流,分别进入建筑学和风景园林专业,能较好地适应不同专业的后续学习。和往届学生相比,建筑学专业学生在户外空间塑造上表现了更高的把握度;而风景园林专业学生在硬质景观设计上则提升较高。可以说,教学改革初步实现了预期的专业融合。