两种不同手术方式治疗老年Ⅰ~Ⅱ°腰椎滑脱症疗效及对围术期指标和腰椎稳定性的影响

陈安刚,常 瑞,李 想

(成都市温江区人民医院骨科,四川 成都 611130)

腰椎滑脱症是老年人常见的脊柱外科疾病,分为退变型滑脱症和峡部裂性滑脱症[1],相邻椎体上下位脊椎之间滑脱,神经受到压迫而导致老年人腰背部疼痛、下肢放射性疼痛以及下肢麻木无力,发病率为5%,严重影响生活质量[2]。老年I~Ⅱ°腰椎滑脱症患者属于轻度腰椎滑脱症,首先考虑保守治疗,失败则需进行手术治疗[3]。目前临床上主流治疗术式为后路腰椎体间融合术(posterior lumbar interbody fusion, PLIF)和经椎间孔腰椎椎间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion, TLIF)[4]。并且老年患者免疫力低,体内并存多种疾病,更易出现并发症[5,6],本研究探讨两种不同手术方式治疗老年I~Ⅱ°腰椎滑脱症患者的疗效及对围术期指标和腰椎稳定性的影响,为临床提供更好的参照指导,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料2018年6月至2021年1月我院收治的150例老年I~Ⅱ°腰椎滑脱症患者,纳入标准:①年龄≥63岁;②诊断为退变型或峡部裂型腰椎滑脱症,Mayerding分级Ⅰ~Ⅱ°,并有影像学资料佐证;③经双能X射线检测患者骨密度0.6~0.8 g/cm2,T值小于-2.5;④伴明显腰部疼痛和间歇性麻木无力,保守治疗无效。排除标准:①Ⅲ°及以上腰椎脱落;②既往腰椎手术史;③手术不耐受;④严重骨质疏松、腰椎肿瘤。⑤棘突韧带损伤,间隙过近。⑥随访资料不完整。其中75例接受PLIF(PLIF组),男37例,女38例;年龄63~75岁[(69.13±2.15)岁];病程8~38月[(27.56±4.46)月];滑脱椎体:L4 45例,L5 30例;滑脱类型:退变型滑脱23例,峡部裂性滑脱52例;腰椎滑脱症Ⅰ°36例,Ⅱ°39例;滑脱节段2~5个[(3.26±0.58)个]。75例接受TLIF(TLIF组),男38例、女37例;年龄64~75岁[(69.46±2.34)岁];病程7~38月[(26.97±4.86)月];滑脱椎体:L4 46例,L5 29例。滑脱类型:退变型滑脱25例,峡部裂性滑脱50例;腰椎滑脱症Ⅰ°37例、Ⅱ°38例;滑脱节段2~5个[(3.43±0.55)个]。两组性别、年龄、病程、滑脱椎体、滑脱类型比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究符合《赫尔辛基宣言》相关准则。

1.2 方法所有患者术前均进行MRI和CAT扫描,建立模板,确定患者植入物尺寸,气管插管全麻。PLIF组取俯卧位,空悬腹部,在背部切开3~5 cm切口,剥离竖脊肌露出椎间盘,在相应椎体处植入椎弓根螺钉,清除滑脱椎体和受累椎间盘及周围病变组织,提拉复位滑脱椎体,小心撑开椎间隙取出髓核,进一步刮除软骨终板,骨面轻微渗血后立即在椎间隙填充自体骨颗粒,仔细观察置入部位是否造成其他损伤,锁紧螺母,留置常规引流管,关闭切口并缝合。TLIF组取俯卧位,于背部至椎管间隙旁的中线切入,分离肌间隙在滑脱椎体处置入椎弓根钉,骨钳钳除椎板和棘突,去除1/3关节突,露出侧面椎管,钳除椎板边缘和黄韧带,暴露出硬膜囊外侧,对受压迫的神经根管进行减压,取出髓核并刮去椎体终板软骨用于后续置入骨融合器,将取出的关节突和椎板钳碎填入椎间隙,置入融合器,复位滑脱椎体,留置引流管,关闭切口。全程随访,每周电话随访,治疗后7天、1月、3月门诊各随访一次。

1.3 观察指标①围术期指标:手术时间、术后卧床时间、术后引流量、切口长度;②术后椎体滑脱矫正情况:滑脱角、椎间隙高度;③采集治疗前、治疗后7天及1、3个月时的腰椎疼痛评分(VAS)[7]、功能障碍指数(ODI)[7],VAS总分10分,分值和疼痛评分成正相关,ODI包括10个问题,分值由低到高依次为0~5分,分值越高功能越差,分值=实际得分/50×100%;④并发症:切口感染、肺部感染、神经损伤等。

1.4 统计学方法应用SPSS 22.0统计软件分析数据。计量资料以均数±标准差表示,两组间比较采用独立样本t检验,不同时间点比较采用重复测量方差分析及LSD-t检验;计数资料以百分数表示,采用χ2检验或Fisher精确概率法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

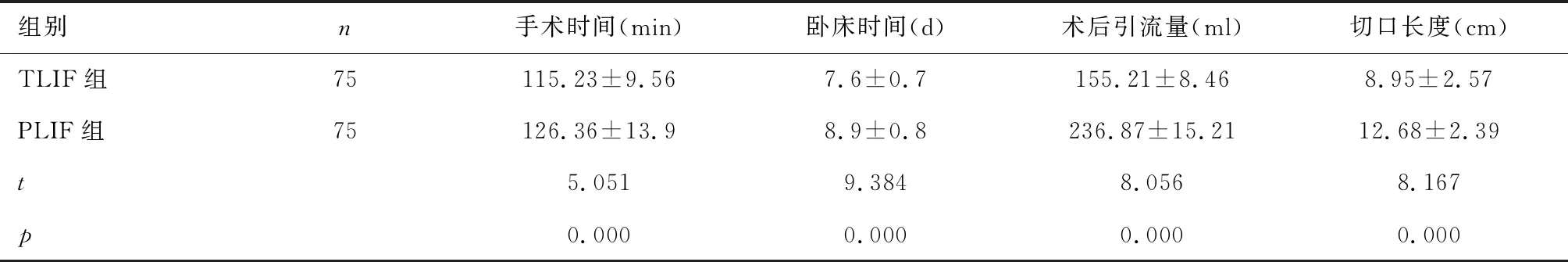

2.1 两组围术期指标比较TLIF组手术时间、卧床时间较PLIF组短,术后引流量较PLIF组少,切口长度较PLIF组短(P<0.01)。见表1。

表1 两组围术期指标比较

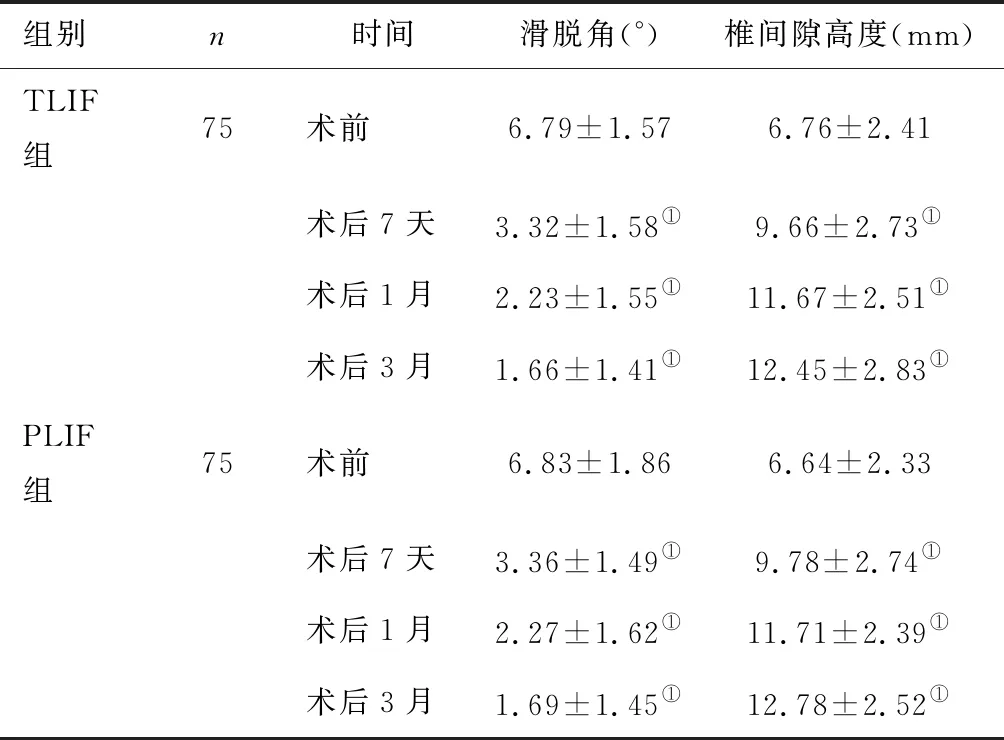

2.2 两组术后椎体滑脱矫正情况比较与术前比较,两组术后7天、1月、3月的滑脱角下降,椎间隙高度上升(P<0.05),但两组间比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组术后椎体滑脱矫正情况比较

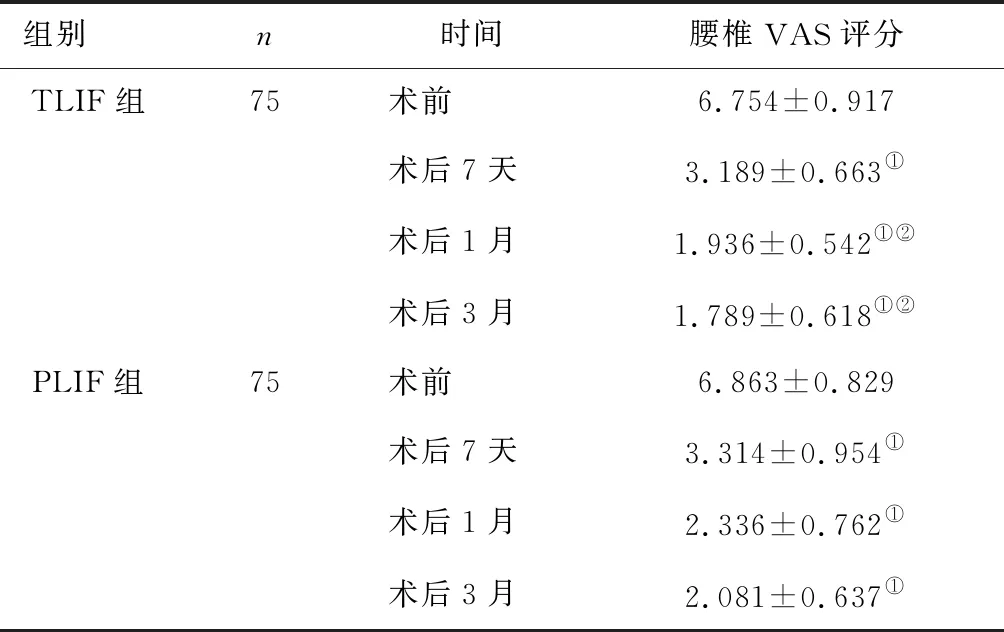

2.3 两组腰椎VAS评分比较与术前比较,两组术后7天、1月、3月的腰椎VAS评分均下降(P<0.05);TLIF组术后1、3月腰椎VAS评分低于PLIF组(P<0.05)。见表3。

表3 两组腰椎VAS评分比较 (分)

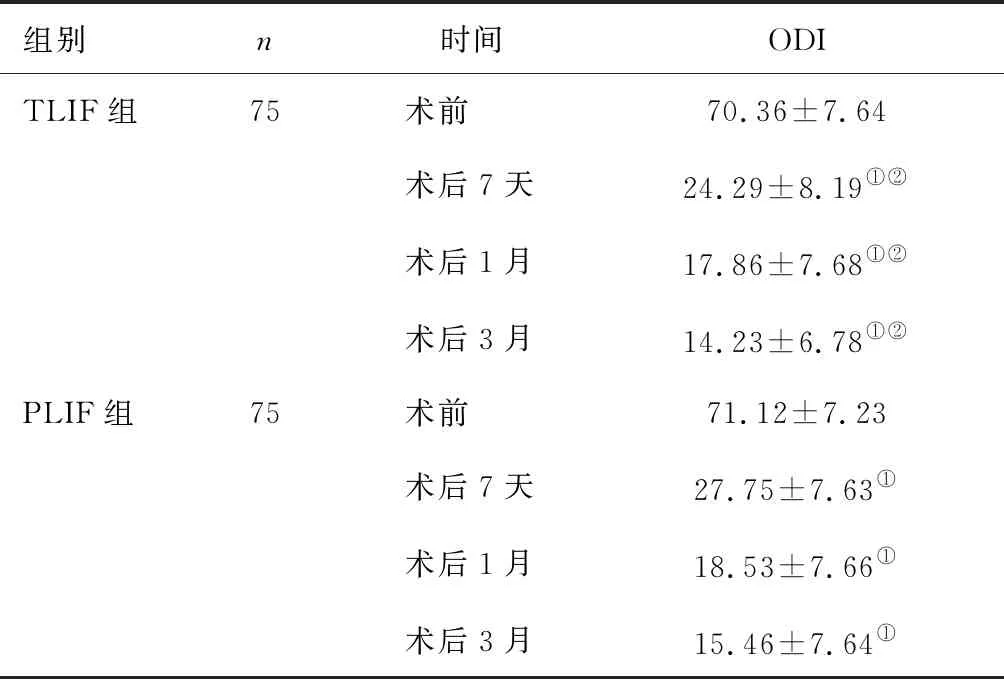

2.4 两组功能障碍指数比较与术前比较,两组术后7天、1月、3月ODI下降(P<0.05),TLIF组ODI低于PLIF组(P<0.05)。见表4。

表4 两组功能障碍指数比较(%)

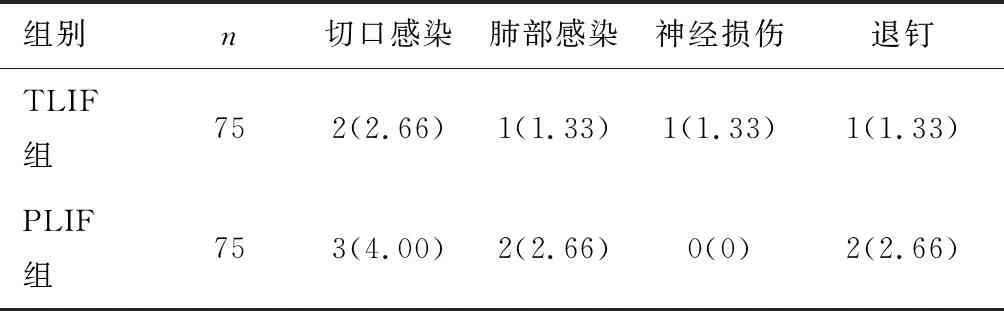

2.5 两组术后并发症比较两组并发症发生情况比较差异无统计学意义(P>0.05),随访期间均未见再次滑脱、融合器后退现象。见表5。

表5 两组术后并发症比较 [n(%)]

3 讨论

目前社会人口老龄化严重,老年腰椎滑脱症患者越来越多,并且不呈现单一症状,常合并腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出,较严重者甚至无法行动,影响生活和工作[8~10]。在以往,临床治疗腰椎滑脱症的主流术式使PLIF[11],但是PLIF从正后路入,因钳除棘突和腰间椎板而破坏了整体脊椎的骨骼稳定性[12],TLIF是在PLIF基础上进行的一种更精细化的临床手术,从侧面椎管中线切入,减少了手术过程中的对椎管、椎间体、椎间盘和神经系统的损伤[13]。本研究分析两种不同手术方式治疗老年I~Ⅱ°腰椎滑脱症患者疗效及对围术期指标和颈椎稳定性的影响,结果显示,TLIF组手术时间、卧床时间比PLIF组更短,术后引流量比PLIF组更少,切口长度比PLIF更短,但从两组患者术后椎体滑脱矫正情况来看,两组患者相较术前均获得显著改善,术后两组滑脱角、椎间隙高度和椎间隙高度并无显著差异,这与郑铁钢等[14]研究结果一致。手术时间和住院时间是围术期的关键指标,直接反映手术质量,也可以看出患者后续恢复情况,但由于患者多为老年人,术前准备时间较常人多,于是采用术后卧床时间进行记录,结果提示了临床上治疗老年腰椎滑脱症TLIF和PLIF效果相当,但TLIF相较PLIF,手术创口小且术后易恢复。

根据随访结果,VAS、ODI指数反映了患者术前、术后的疼痛和功能障碍,可以很好地帮助患者做预后评估[15]。本研究结果显示,TLIF组的VAS疼痛指数、功能障碍指数明显低于PLIF组,这与杨智杰等[16]研究结果一致,两组术后腰痛均较治疗前明显改善,但TLIF组术后1、3月的腰椎VAS评分低于PLIF组,提示TLIF相较PLIF可以减轻患者疼痛,侧面印证了TLIF术后可以更快下床活动,恢复快。原因推测为TLIF是在PLIF的基础上发展而来,从正中后路切入换成从侧面切入,较大限度保留了患者更多关节及椎间板,对脊柱的伤害比PLIF小[17],也因此术后骨骼稳定性也胜于PLIF,对相邻椎骨稳定性影响较小。本研究对患者功能障碍指数进行比较,术后TLIF组ODI指数低于PLIF组,可以看出两组腰椎功能均得到较大改善,TLIF组改善结果优于PLIF组。本研究中两组并发症中切口感染、硬膜撕裂、神经损伤、退钉发生率比较无统计学意义,并且随访期间均未见再次滑脱、融合器后退现象,提示两种手术方式的安全性相当。但本研究也有不足之处,未包括影像学资料和远期临床疗效,尽管两种患者人群范围、患病情况相似可比,由于研究为回顾性研究,病例选择可能存在局限性,下阶段以期加大样本选择范围进行更全面的研究。

综上,手术治疗老年人I~Ⅱ°腰椎滑脱症,TLIF和PLIF疗效一致,但TLIF手术时间短、卧床时间短,术后引流量少,切口短,且维持腰椎稳定,推荐临床优先选择TLIF。