低分子肝素联合阿司匹林、氯吡格雷治疗不稳定型心绞痛患者的临床疗效分析

时念龙

不稳定型心绞痛是介于劳累性稳定型心绞痛与急性心肌梗死和猝死之间的临床表现,以初发、静息状态下心绞痛为典型特征,加之其疼痛呈进行性加重,在休息或夜间出现的心绞痛会延长心绞痛持续时间,若未及时治疗可进展为急性心肌梗死,危及患者生命[1]。临床认为,不稳定型心绞痛继发于冠脉阻塞的急性加重,后者是由于粥样瘤表面的纤维斑块破裂,结果出现血小板粘附引起的。不稳定型心绞痛以心绞痛、胸闷、头痛等为临床症状,在发病后即刻展开治疗可降低心肌梗死、猝死几率。目前治疗不稳定型心绞痛的药物包括低分子肝素、阿司匹林、氯吡格雷等,但尚未明确此类药物对控制心绞痛再发次数、远期疗效的影响,为明确不同药物治疗价值,本文选择2019 年 4 月~2020 年9 月收治的不稳定型心绞痛患者110 例进行研究,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2019 年4 月~2020 年9 月收治的110 例不稳定型心绞痛患者,按1∶1 比例分为对照组和观察组,每组55 例。观察组中男29 例,女26 例;平均年龄(56.25±8.21)岁;低危18 例、中危19 例、高危18 例。对照组中男30 例,女25 例;平均年龄(56.31±8.14)岁;低危20 例、中危18 例、高危17 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 两组患者入院确诊后绝对卧床休息,给予其吸氧、镇静、改善心肌供血、降低心肌耗氧量等常规治疗,并根据其具体情况选择钙离子拮抗剂、β 受体阻滞剂、他汀类药物进行治疗。

对照组在常规治疗基础上给予低分子肝素、阿司匹林治疗,皮下注射5000 U 低分子肝素钙(深圳赛保尔生物药业有限公司,国药准字H20052319),2 次/d,持续治疗1 周;并指导患者口服阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司,国药准字J20130078)100 mg/次,1 次/d,持续治疗1 周。

观察组在对照组基础上给予氯吡格雷[赛诺菲(杭州)制药有限公司,国药准字J20180029]治疗,在患者接受治疗前72 h,给予其300 mg 氯吡格雷,待72 h 后药物剂量改为氯吡格雷75 mg、阿司匹林100 mg,1 次/d[2]。

医师经心电图等相关检查确诊后需做好健康教育工作,叮嘱其在心绞痛发作期就地停止活动,若病情较为严重可选择半卧位,并以2 L/min 流量进行吸氧;指导其进食清淡、易消化、高维生素、优质蛋白食物,饮食需保持少量多餐、七分饱的饮食原则,在治疗中出现异常及时进行医患沟通。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组临床疗效、临床指标、不良反应发生情况。①根据心绞痛症状判定临床疗效,判定标准:显效:心绞痛等症状消失;有效:发作次数减少且心绞痛持续时间缩短;无效:未达到上述标准[3]。总有效率=显效率+有效率。②临床指标包括血小板计数、SV、LVEDD、CO、LVEF、心绞痛发作次数、心绞痛持续时间、住院次数。③不良反应包括异常出血、心绞痛复发、ST 段改变等。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

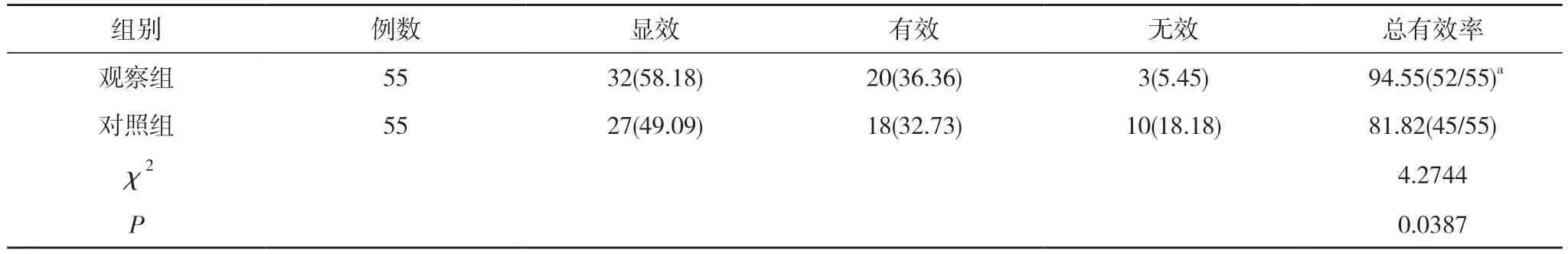

2.1 两组临床疗效比较 观察组患者的总有效率为94.55%,高于对照组的81.82%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%),%]

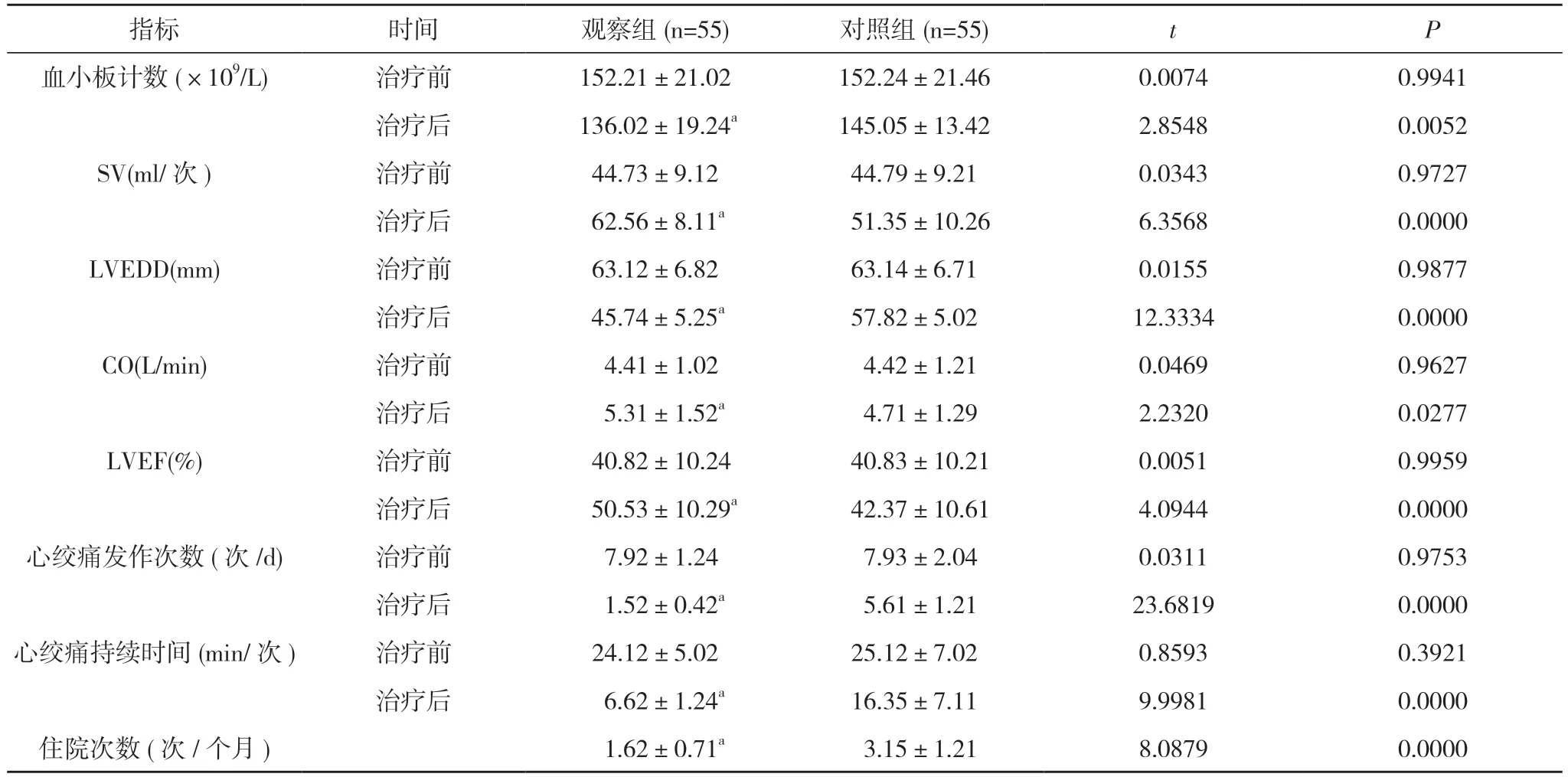

2.2 两组临床指标比较 治疗前,两组血小板计数、SV、LVEDD、CO、LVEF、心绞痛发作次数、心绞痛持续时间对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组SV、CO、LVEF 均高于对照组,血小板计数、LVEDD、心绞痛发作次数均低于对照组,心绞痛持续时间短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的住院次数少于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组临床指标比较(±s)

表2 两组临床指标比较(±s)

注:与对照组比较,aP<0.05

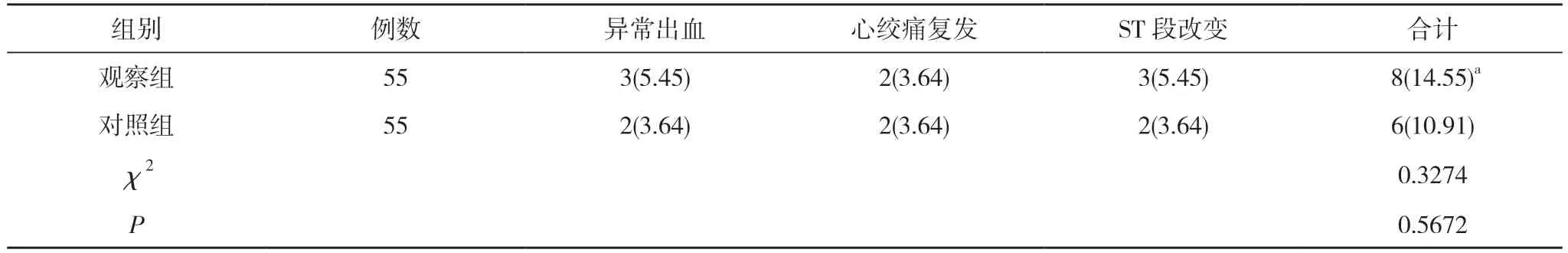

2.3 两组不良反应发生情况比较 观察组患者的不良反应发生率14.55%与对照组的10.91%比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组不良反应发生情况比较[n(%)]

3 讨论

不稳定型心绞痛的病因及发病机制呈多样性,是炎症、血管壁张力、斑块构成改变等因素作用,导致斑块稳定性下降,出现破裂、溃烂、出血等情况,最终形成血栓及血管痉挛,导致冠脉血流中断或减少。不稳定型心绞痛的发生主要取决于冠脉硬化斑块的稳定程度,并非是传统观念上的斑块大小、冠脉腔狭窄程度[4-7]。作为急性冠脉综合征中常见类型,不稳定型心绞痛是介于稳定型心绞痛与心肌梗死之间的综合征,若未及时治疗可进展为急性心肌梗死,危及患者生命[8-10]。

低分子肝素、阿司匹林、氯吡格雷等均为治疗不稳定型心绞痛的常见药物,但不同作用原理、临床疗效不同。为明确各方案治疗价值,本文选择110 例患者进行对比研究结果显示:观察组患者的总有效率为94.55%,高于对照组的81.82%,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组患者的不良反应发生率14.55%与对照组的10.91%比较差异无统计学意义(P>0.05)。由此证实低分子肝素+阿司匹林+氯吡格雷在不稳定型心绞痛治疗中安全性、有效性更高,分析原因:①心 绞痛分为稳定型、不稳定型两类,若未及时展开治疗稳定型心绞痛会进展为不稳定型心绞痛,而该病作为急性冠脉综合征具有发病急、病情进展快、死亡率高等特点,基于其病理基础是血小板活化聚集形成血栓,导致心肌血流灌注障碍,因此治疗需以抗凝、抗血小板聚集为治疗原则[11-13];②国内认为抗血小板聚集与抗凝剂联合可防止或减少病变部位血栓的形成,而阿司匹林作为抑制血小板聚集类药物,口服后通过使血小板内环氧化酶的活性部位乙酰化,可导致环氧化酶失活,达到抑制血栓烷A2(TXA2)生成的目的,而血栓素A2属于血小板聚集强诱导剂,对血小板抑制作用是持久、不可逆的,一次用药抑制作用可持续7 d 作用,但单一使用该药无法完全抑制血小板聚集[14-16];③氯 吡格雷作为近年新合成的不可逆二磷酸腺苷(ADP)受体拮抗剂,通过抑制ADP 与血小板受体结合可防止ADP 介导的GPⅡb/Ⅲa 受体活化,继而与纤维蛋白原结合,达到抑制血小板的目的,且该药物较阿司匹林抑制作用强、机体耐受性更好、副作用更低,因此可作为治疗不稳定型心绞痛的药物[17-19];④低分子肝素药物使用后主要作用于血浆活化的Ⅹ因子,且灭活作用为普通肝素的2~4 倍,因其阻断Ⅹ因子较阻断凝血酶在抗血栓方面效果更强,亦可降低使用过程中异常出血等不良反应,因此将其应用在临床抗血栓治疗中,将其与氯吡格雷、阿司匹林联合可从不同方位入手,发挥抗血栓作用[20]。

经对比,治疗后,观察组SV、CO、LVEF 均高于对照组,血小板计数、LVEDD、心绞痛发作次数均低于对照组,心绞痛持续时间短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的住院次数(1.62± 0.71)次/个月少于对照组的(3.15±1.21)次/个月,差异具有统计学意义(P<0.05)。由此证实低分子肝素+阿司匹林+氯吡格雷可改善不稳定型心绞痛患者心功能,亦可降低血小板计数,避免血液处于高凝状态影响疾病控制效果及预后效果,分析:将三种药物联合低分子肝素通过降解可产生低分子肝素钙,发挥抑制血小板激活剂的目的,既可减少血小板表面糖蛋白受体,亦可降低血小板计数,将其与阿司匹林、氯吡格雷联合可从多种途径入手,缓解心肌缺血症状,长期低剂量使用不仅可降低心肌梗死、猝死发生率,亦可减少住院次数,确保用药安全性,在改善心肌细胞能量代谢同时,防止血栓的形成,继而提高预后效果[21,22]。

综上所述,低分子肝素药物+阿司匹林+氯吡格雷在改善不稳定型心绞痛患者心功能中发挥重要作用,亦可缩短临床症状发作时间,减少其心绞痛发作次数,值得借鉴。