尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效研究

王斌

脑梗死是临床常见的内科急症,特别是近年来,人们不良的生活习惯逐渐增多,如吸烟、饮酒、熬夜等,导致高血压、糖尿病、肥胖、高脂血症患者逐渐增加,加之生活节奏增加,人们的心理压力剧增,脑梗死的发病人数也明显增多。目前,我国老龄化社会日益加深,也增加了脑梗死的发病率。急性脑梗死已成为中老年致残、致死的主要疾病之一,严重影响中老年人群生命健康安全[1]。急性脑梗死直接影响患者的肢体运动能力、意识、语言、吞咽功能,影响患者预后及生活质量,甚至关系到整个家庭[2]。如何快速恢复患者神经功能缺损,改善患者预后,无论对患者还是家属,均有重大意义。尿激酶是从健康人尿中提取的一种蛋白水解酶,可直接使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶,因而可溶解血栓。它对新鲜血栓效果较好[3]。同时还能提高血管二磷酸腺苷(ADP)酶活性,抑制ADP 诱导的血小板聚集,预防血栓形成[4]。伴随着缺血性疾病再灌注治疗的发展,尿激酶在急性脑梗死,急性心肌梗死,急性肺栓塞以及外周动静脉血栓栓塞性疾病的治疗中发挥着重要作用。因此,本院选取2018 年1 月~ 2020 年12 月收治的急性脑梗死患者231 例,探究尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年1 月~2020 年12 月本院收治的急性脑梗死患者231 例作为研究对象,其中男120 例,女111 例,年龄31~85 岁,所有患者入院后均立即行头CT 检查且发病时间<6 h,排除脑出血患者。依据治疗方法不同将患者分为尿激酶溶栓组(120 例)与常规治疗组(111 例)。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料比较(n,±s)

表1 两组一般资料比较(n,±s)

注:两组比较,P>0.05

1.2 方法

1.2.1 常规治疗组 为有溶栓适应证且无禁忌证患者,由于患者及家属自身因素不同意溶栓,采用常规传统治疗,予以患者抗血小板、抗凝、调脂、降纤、补液等常规治疗。

1.2.2 尿激酶溶栓组 采用尿激酶静脉溶栓治疗,排除溶栓禁忌证且家属签字同意后,立即开始溶栓,尿激酶用量为100~150 万IU,加入至10~200 ml 生理盐水中,持续静脉滴注30 min。具体用量根据患者年龄、体重、出血风险等因素,适当增减。溶栓结束后,予以患者抗血小板、抗凝、调脂、降纤、补液等,治疗方法同常规治疗组。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组入院时、入院第3 天、入院第7 天NIHSS 评分,总分42 分,评分越高患者神经损伤程度越严重。比较两组治疗效果,在治疗后1 个月对患者进行随访,根据改良Rankin 量表(mRS)评分评价临床疗效,疗效判定标准:基本治愈:0~1 分;显效:2 分;有效:3 分;无效:4 分;恶化:5 分。总有效率=(基本治愈+显效+有效)/总例数× 100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组入院时、入院第3 天、入院第7 天NIHSS评分比较入院时,两组NIHSS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。入院第3 天、第7 天,两组NIHSS评分均低于本组入院时,且尿激酶溶栓组均低于常规治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组入院时、入院第3 天、入院第7 天NIHSS 评分比较(±s,分)

表2 两组入院时、入院第3 天、入院第7 天NIHSS 评分比较(±s,分)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与常规治疗组比较,bP<0.05

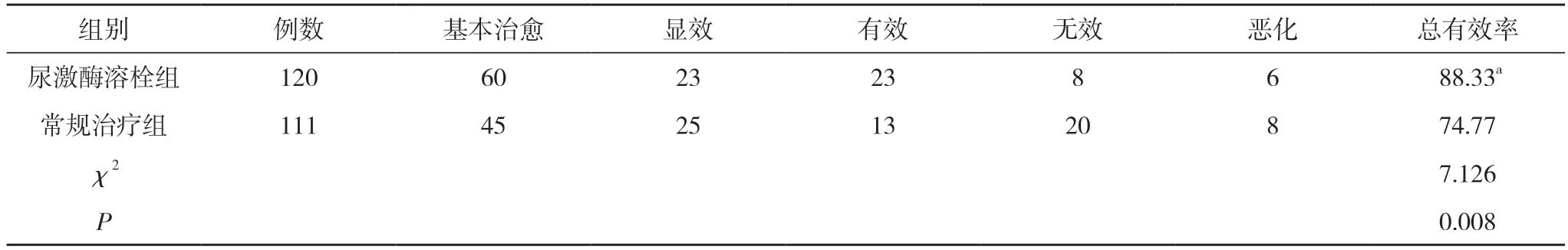

2.2 两组治疗效果比较 尿激酶溶栓组治疗总有效率高于常规治疗组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗效果比较(n,%)

3 讨论

脑梗死是由于为脑组织供氧供血的动脉闭塞而引起相应供血区域的脑组织发生缺血性坏死。因为为脑组织供血的相临的脑动脉存在一定的交叉,故某一动脉闭塞后,邻近的脑动脉可以为缺血周边的脑组织提供部分血液,使之不致于马上坏死[5]。这部分脑组织 被称为缺血半暗带。脑梗死再灌注治疗的理论基础就是缺血半暗带理论,该理论认为,半暗带神经细胞由于有临近动脉供血代偿,其功能可维持至血管闭塞后 4~6 h,若在此期间闭塞的血管再通,缺血半暗带脑组织功能仍可恢复正常。当然,这种代偿能力是有限度的,如果脑梗死>6 h,再灌注治疗效果会很差。而且,再灌注损伤及出血等并发症会明显增加。所以,患者在发病最初黄金阶段接受治疗,挽救缺血半暗带脑组织,对于改善预后至关重要[6]。目前临床研究已证实针对急性脑梗死患者缺血半暗带组织抢救时间窗在4.5 h 内或6 h 内[7]。

作为挽救缺血半暗带脑组织最有效的方法,再灌注治疗是急性脑梗死重要的治疗手段。静脉溶栓是近年来开展的治疗急性脑梗死的重要进展,应在发病时间窗内使用,简单,快速,可操作性强,应用得当,可迅速再通脑血管,恢复脑血流,提升神经系统功 能[8,9]。对于大血管病变,虽然有主张直接取栓治 疗[10],如《中国急性缺血性脑卒中早期血管内介入诊疗指南2018》[11]中指出,后循环椎基底动脉闭塞性急性缺血性脑卒中患者在仔细分析获益风险后,可越过静脉溶栓而直接对筛选后的患者进行动脉机械取栓治疗,但证据水平不高,为Ⅱa 级推荐,B 级证据,神经病学主流还是主张先溶栓,如果未通,再取栓桥接。在我国目前使用的主要溶栓药物为重组组织型纤溶酶原激活剂(recombinant tissue plasminogen activator,rt-PA)与尿激酶,临床研究证实这两类溶栓药物在抢救缺血半暗带脑组织时间窗中应用效果显著[12]。

对于发病时间在4.5 h 内,特别是发病时间3 h内的急性脑梗死患者,rt-PA 无疑为首选药物[13,14]。rt-PA 作用于组织,特异性激活血凝块中的纤溶酶原,使之活化为纤溶酶,降解血栓中的纤维蛋白,从而起到溶栓作用。与临床应用最广泛的rt-PA 类药物(阿替普酶)相比,尿激酶激活纤溶酶原的特异性不强,对血液中的纤溶酶原亦有激活作用,故出血的风险相对较高。虽然如此,尿激酶在急性脑梗死治疗中仍有应用价值,具有独特优势,不可替代。尿激酶临床应用时间较长,经验成熟,且价格相对偏宜,属于国家基本医保用药。除此以外,尿激酶治疗急诊脑梗死溶栓适应证相对较宽,对于发病时间>4.5 h,但<6 h 者,仍可用来溶栓。临床应用尿激酶治疗急性脑梗死,严格把握适应证,坚持个体化治疗,疗效确切,出血机会不多,即使出血,大多为皮肤黏膜出血,未遇到过致命性出血。

综上所述,对于发病时间<6 h 的急性脑梗死患者,选择尿激酶静脉溶栓治疗可有效改善临床症状,提升患者受损的神经功能,值得临床推广。