寻找汉字艺术审美和信息传播功能背后的思维逻辑

周百义

设计史研究在中国是一门新兴的学科。这个学科经历了从“图案学”到“工艺美术”再到“设计艺术”的学科发展历程。设计史的研究,不仅仅是研究“设计的历史”,同时还研究设计与人类自身的发展、人类生产生活以及建立在此基础之上的社会发展的各种关系的密切联系。因此,“一部設计史就是人类文明史、文化史”[1]。对设计史的研究要结合社会学、传播学、文化人类学、博物馆学、考古学和科学技术史等学科进行综合分析。

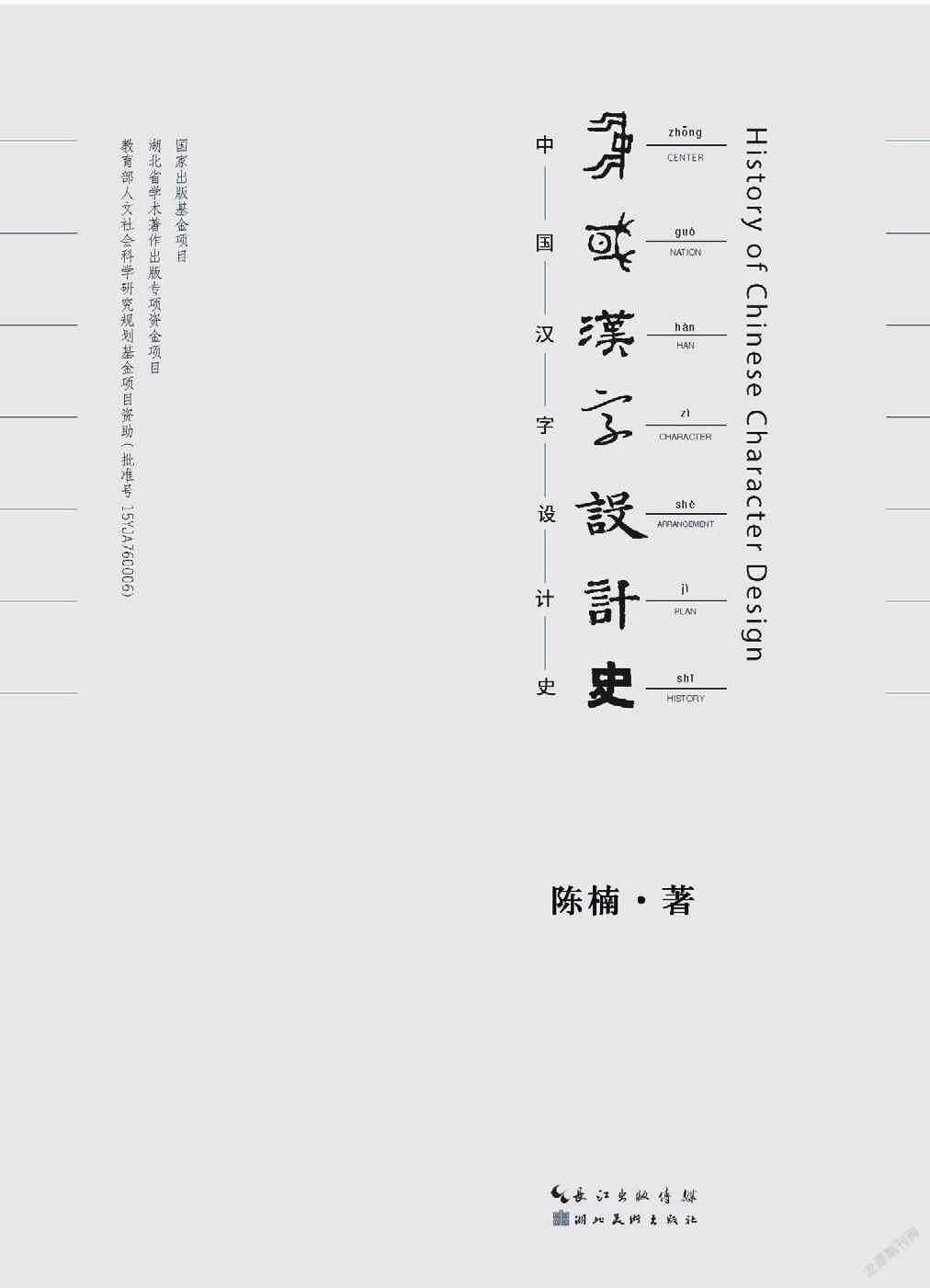

20世纪80年代以来,国内的学术界虽然已经开始了对设计在现代概念意义上的本土化研究,但主要还处在概念引进阶段。国内有关设计史著作,大多是从国外引进后翻译的。目前国内虽然有了一些研究成果,但主要研究时段仍局限在改革开放之后的若干年。2021年湖北美术出版社出版的《中国汉字设计史》一书,以3000多年来汉字设计的发展历史脉络为线索,结合设计学、文字学、考古学、传播学、社会学和美学等学科,挖掘汉字艺术审美与信息传播功能背后的思维与方法,站在“设计学”的维度对中国汉字进行了全面的审视。这部专著的出版,不仅填补了国内汉字设计史研究的空白,而且对汉字设计理论的传承与创新,是一次重大的突破。

一、总结汉字进化发展的规律,找出汉字四条并行发展的主线,构建了汉字设计研究的史学范式,拓展了汉字研究的场域。

如果从甲骨文算起,中国的汉字已经有3000多年的历史,从甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、行书、楷书到数字化时代变化无穷的字体,汉字在变化中展现出其绚烂多彩的丰姿,彰显出独特的文化个性。这些不同形体的汉字依靠岩石、甲骨、钟鼎、简牍、纸墨、印刷机械、计算机、互联网而不断地调整自己的样貌与风格,在变化中保持着自身的魅力。关于汉字的变化规律,书体法度的审美特点,汉字在生产生活中的应用,古往今来已经有不少著作从语言文字的角度或者从书法的角度进行研究。但这些研究很多仅仅局限于某一特定时期,或者某一特定人物事件以及某一书体、单字的训诂与考证上,或者局限在书法、美术字的审美判断上。至于从汉字运用到设计上的研究,也多局限于标志设计、书籍排版设计、实用字体设计等。相反,对汉字设计思想与方法论的研究较少,将科学技术与传播媒体等纳入汉字设计史视野的实践与研究则更少。清华大学美术学院陈楠教授在多年的汉字研究基础上,溯古及今,从汉字设计史的角度,总结汉字设计规律,形成了自己的设计史观。

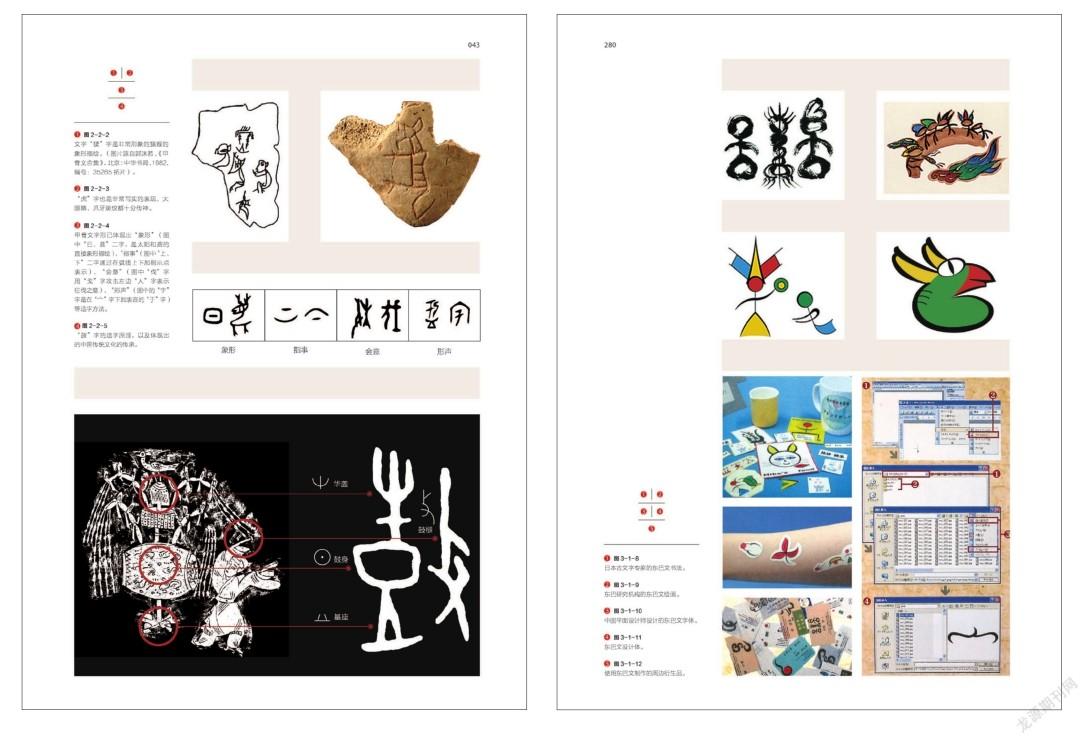

陈楠对中国汉字的演变有过深入的分析,曾经出版过《汉字的诱惑》一书。现在,他在过去汉字研究的理论基础上,对古今汉字字形设计的演化及实践做了科学的归纳与总结,提出了汉字发展“四线论”。他认为,中国汉字的演化,觅其轨迹,可概括为“正、草、音、饰”四条发展线索。第一条线索“正”,指汉字设计的规模化、标准化之路。但不同的时代有不同的“正体字”。如和用手刻出的甲骨文比,铸刻的金文是非常“郑重、严谨”的设计,金文就是当时的正体字。再如秦统一六国后,小篆成了当时的正体字。到了汉代,隶书又晋级成为正体字。到了明代,宋体成为标准的官方字体。第二条线索“草”,则指适应快速书写而不断变化的字体。如简化字体、草书与标准规范的字体并行发展的历程。如与甲骨文、金文相比,大篆时代的简牍字体、古隶字体可以看作快速书写的字体。后来从隶书到隶草再到草书,形成了汉字书写的一条独立的线索,以至到汉代,对草书的简化、替代进行了规范,出现了“章草”。汉字演化的第三线索是“音”。作者认为,汉字是兼有表意和表音双重功能的文字,从最早用一个字为另一个字注音的“读若法”,到用两个汉字为一个汉字注音的“反切法”,再到用汉字或者汉字笔画为音乐曲谱注音,到朝鲜谚文、日本假名借用中国汉字注音,少数民族文字、地方民间文字与汉字相关的注音符号运用,都体现了汉字注音设计的影响。第四条线索是“饰”。指几千年来汉字在政治生活、宗教艺术、日常生活中用以装饰的发展历程。应当说,陈楠总结出的中国汉字演化发展的四条线索,是他多年来对汉字设计研究独具匠心的观察与思考的结果,在汉字设计研究的历史上,既是对传统理论的传承,也是一种创新。

二、将汉字与中国少数民族及东亚汉字文化圈的文字进行比较,从中找出少数民族与东亚文化圈借用汉字的现象、规律、造字原理,以及蕴含其中的设计思维与艺术设计表现语言,既拓宽了思维视阈,也从另一个角度说明汉字设计拥有巨大的拓展空间。

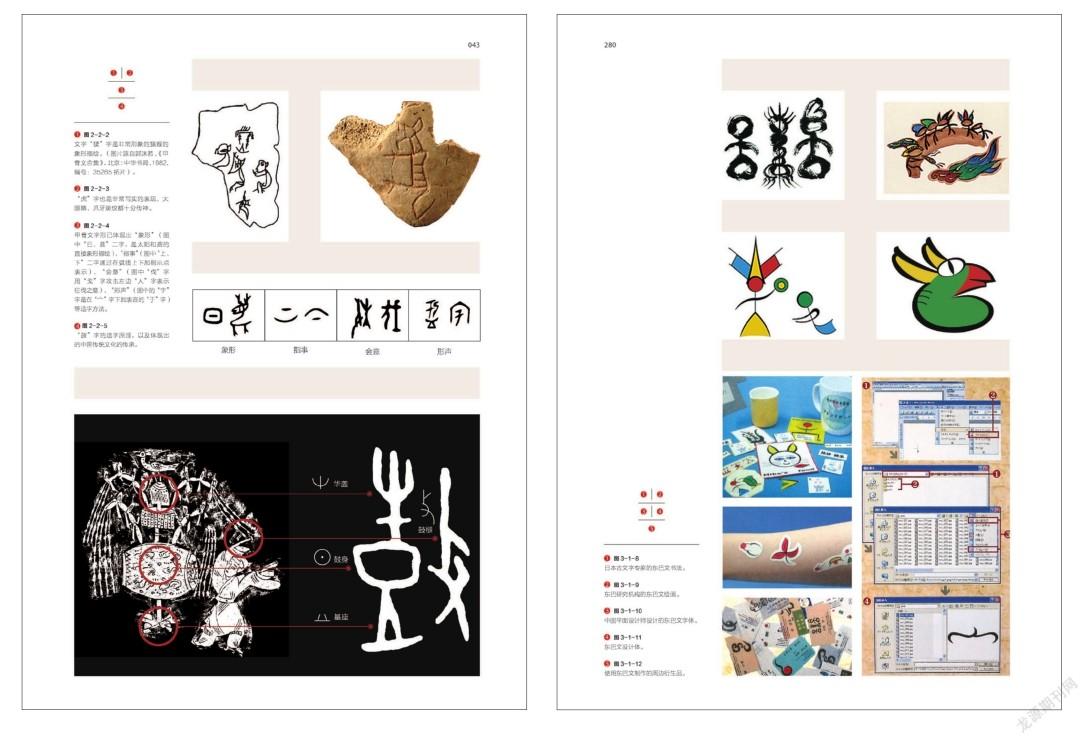

在本书中,作者通过对契丹文字、西夏文字、女真文字、彝族文字、东巴文字、古壮字、布依方块字、水族文字等的比较,探讨这些少数民族文字与汉字的关系,字体构造的规律,可以找到“这些文字从创立到使用背后的文化链接,可以探寻不同文化间的影响和传播轨迹”[2]。其实,这些古老的文字体系不仅可以成为当下重要的设计符号,还可以为汉字艺术设计创作提供借鉴和启发。如从出土文物中发现的契丹文字,分为大字和小字两种。其大字保留了汉字的方块字形,有的直接借用汉字的字义,有的借用汉字的字形,有的通过改造汉字的笔画而成。西夏文字与汉字在字形、构字方法、书体以及表意系统上,都有共同之处,但西夏文笔画多、撇捺多,会意字较多,借用反切的方法合成文字等。除此之外,由于受到汉字的影响,其他少数民族的文字也在一定程度上借鉴了汉字的造字规律而形成本民族的文字。

中国的汉字作为承载文化的符号,也成为许多与中国毗邻的国家和地区的文字的最初“祖本”。如朝鲜半岛、日本和越南,历史上属于儒家文化圈或者称为汉字文化圈,他们在历史上都曾有很长一段时间使用汉字,后来借鉴汉字的造字原理创造出本民族的文字。如日本文字中既有汉字,也有运用汉字草书和楷书偏旁形成的平假名和片假名、注音符号以及罗马字。日本在汉字的使用过程中,根据需要对汉字进行简化和笔画的增减,形成了一些新字。如“学”“习”“国”等字,最后与中国的简化字不谋而同。同时,日本根据自己的需要和理解,通过对汉字增减笔画而创造了一些新字。这些新创造的文字,日本称为“和制文字”和“国字”。明治维新后,日本用汉字通过音译的方式,引进很多西方的概念,如“干部”“科学”“图案”等,这些词汇又相继传回中国。再如朝鲜半岛通过创制标音字母的方式,与汉字组合使用,形成汉字与谚文合体的朝鲜文字,同时借鉴汉字的造字原理,造出一些称为“国字”的新汉字。越南也是在汉字的基础上,设计出特殊的“喃字”,从13世纪一直使用到19世纪。作者通过详细的对比分析,总结这些国家在创造本民族文字中是如何使用汉字元素进行创新的,这些思维方式和方法,对于丰富汉字的设计也提供了一些可资借鉴的史料。

三、从汉字的书写材料与书写工具对漢字设计的影响来看双方的对应关系,探讨科技与社会发展对汉字设计的促进作用。

作者通过对不同历史时期汉字书写的变化分析,认为书体的发展,除了书写者的主体因素外,也与书写工具和材料的改变有关,它们共同影响着汉字设计与其艺术表现风格。如甲骨文因为是手工雕刻,甲骨坚硬,雕刻不易,与同时代的金文和朱墨文比较,就形成了特有的刀锋刚劲的用笔特点。金文由于是通过制作泥范浇铸而成,所以笔画圆润肥粗,在局部出现一些并笔和团块的效果。与甲骨文比较,金文字形更加规则严谨。所以,金文的装饰性设计处理说明我国进入了强调自身艺术价值的“自觉阶段”。简牍上的文字表现出毛笔书写的特点,笔画都具有一定的弹性,“起笔较粗而中间偏后变细,虽仍有大篆、金文的痕迹,但已出现初期隶书的风格”[3]。在谈到石刻上的汉字时,作者认为由于刻写者希望刻在石材上的内容能够达到“隆重、正式以至不朽的精神效果”,一般都会选取当时的正体字。如刻写于先秦、出土于唐代的“石鼓文”,字体是一种介于大篆与小篆之间的过渡文字。字形方正圆润、厚重饱满,并且对后世的大篆书法影响很大。纸张普及后,毛笔的灵动和书家的发挥成就了楷书和草书这两种字体。

通过对不同时期,包括对数字化时代汉字艺术表现的分析,作者认为,汉字书写字体字形的变化,与一定时期的材料与工具有密切的关系。如桌椅未发明之前,书写者要左手执卷,右手书写,因而要纵向书写,类似于简牍的书写范式。不同的纸笔墨砚,除了书写者的主观意志外,材料与工具的不同导致书写的效果也有细微的差别。雕版技术与活字印刷技术的诞生,促使汉字走向规范化。计算机时代,王永民根据“永字八法”将汉字简化为五个代表性的笔画代码而发明的“五笔字型输入法”,让汉字这种古老的字体在数字化时代重放光彩。随着计算机技术与通信技术的发展,以及网络文化传播的影响,汉字及图形混合使用成了互联网时代的一种信息交流方式。而人工智能技术的到来,使汉字的个性化设计成为新的趋势。虽然人工智能还处于起步阶段,与人类的智能和创造性还不可比拟,但随着人工智能技术的发展,汉字的设计史将会翻开新的一页。

四、从理论高度概括汉字设计的规律,从中找出其内在的思维模式与设计方法,以便为汉字设计史的建构提供理论涵养与实践指导。

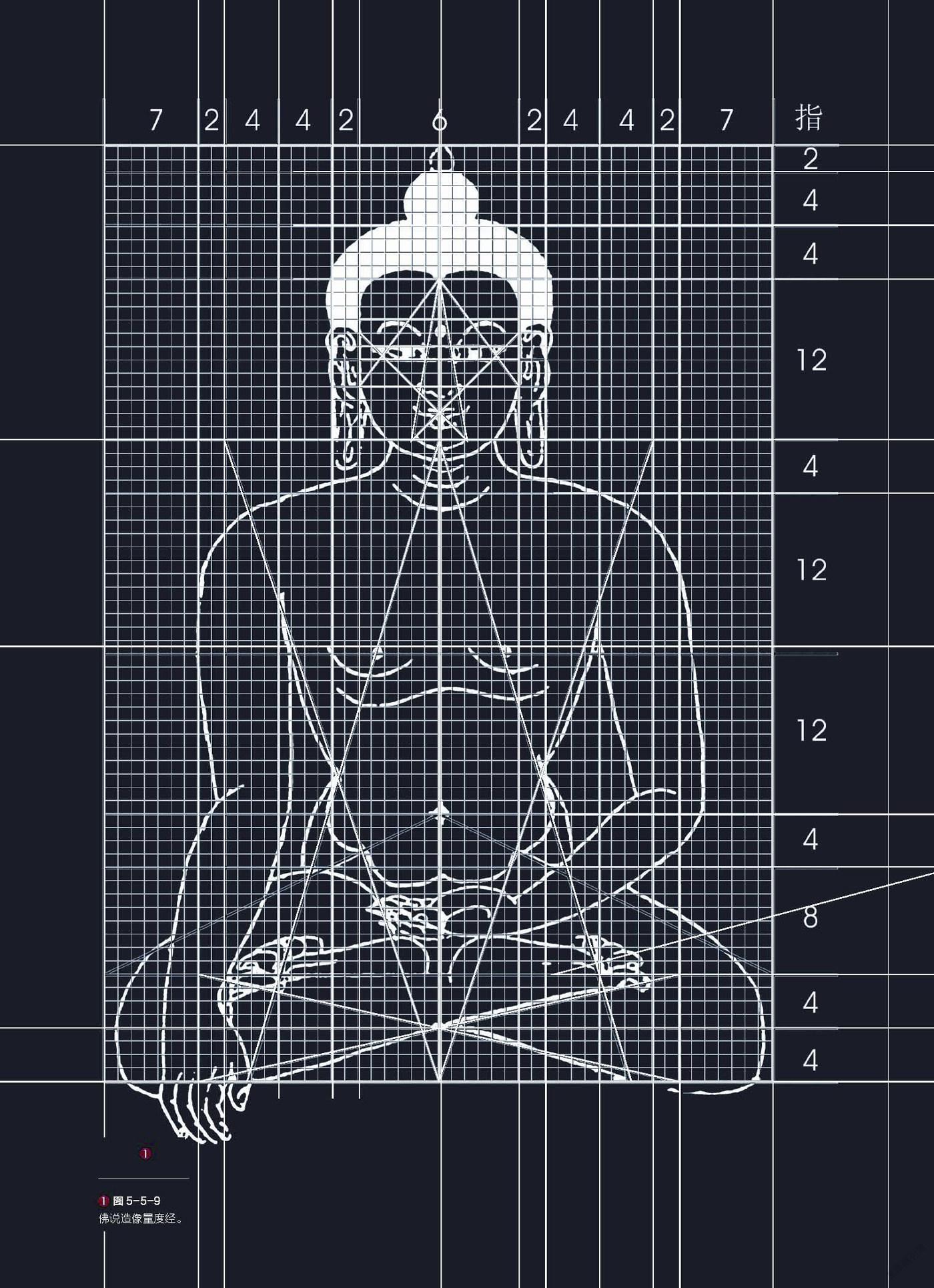

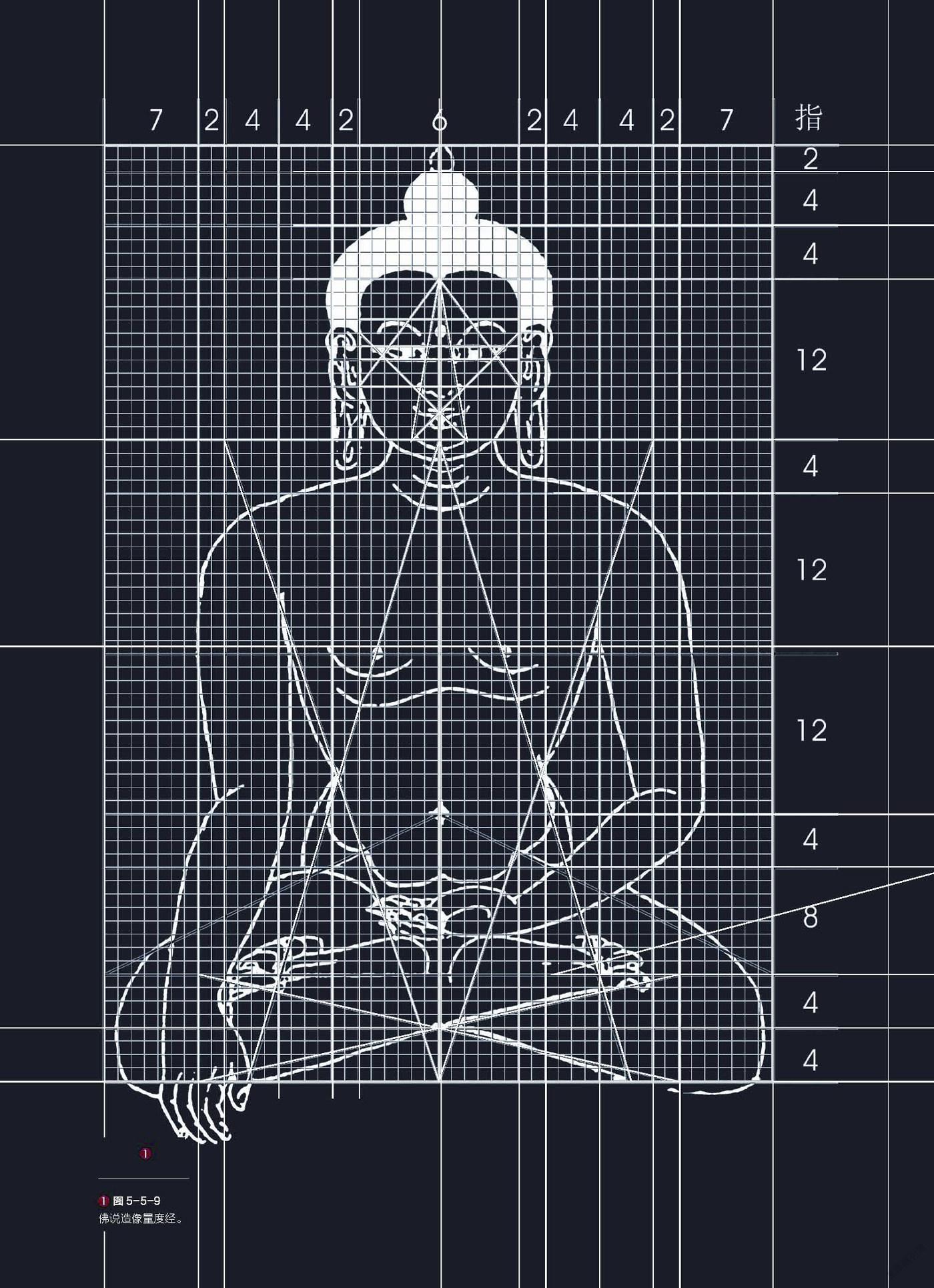

本书的一个重大突破或者说重要的理论创新,即无论对汉字发展史的研究,还是从科学技术与社会生活对汉字设计的促进,或是从汉字对少数民族文字和异域文字的影响来看,都是为了从中找出汉字设计的思维模式与方法。陈楠借用了韵文创作时所遵循的格式与韵律这个“格律”概念,提出了“格律设计”这个设计方法论上的新观点。他认为,中国古典诗歌创作中,有对声韵、对仗、平仄及字数等的预先设计,英文十四行诗也包括句数与押韵的要求。韵文的格律是作品建立内在秩序的框架,设计从设计史的角度来看,也需要建构一个隐于形式背后的运行规律与游戏规则。这个规则,是由“格、格局、格律”组成三个层级的阶梯式设计规则以及由此而形成的方法论。而达到这个境界,必须通过中国传统文化中的“格物致知”的精神来找到汉字设计的“道”,即“穷究细分设计对象主题的基本单位,寻找构成系统的基本单位元素,研究由此构成的系统格局,以及这些格局是按照何种格律有效运行的”[4]。

为此,他通过分析梳理中国历代发明的汉字检字法、拆字法、输入法、书写顺序中的模件思维等,来总结汉字的规范化、标准化的规律。如许慎的《说文解字》,通过部首的分类使汉字的检索成为可能。宋代司马光的《类编》和明代梅膺祚的《字汇》,对许慎的检字方法进行了完善。明代万历年间都俞编写的《类纂古文字考》,在部首检字的基础上增加了笔画的检索方法,将许慎的540个部首简化到314个,而《康熙字典》又将部首进一步简化到214个。除此之外,他还分析了《四角号码字典》及“五笔字型输入法”“永字八法”等的拆字原理,来分析构成汉字基本模件的逻辑思维。陈楠分析部首检字法的目的,主要是“用设计思维与方法论的视角看待可以将其概括为提取复杂系统中相同部件与有规律的组合构成模件的方法,这不仅对汉字设计本身大有裨益,对于系统设计也有很大启发”[5]。为了让大家更多地了解汉字检索发展历程,他专门制作了一张图表,将中国汉字检索的主要工具书罗列出来,供研究者从中看出中国汉字检索的发展历程。

五、左图右史、以图证史,图文并茂的设计除了能帮助读者理解正文的内容外,还直观呈现了汉字设计发展的历史,图片直接成为本书不可或缺的重要内容。

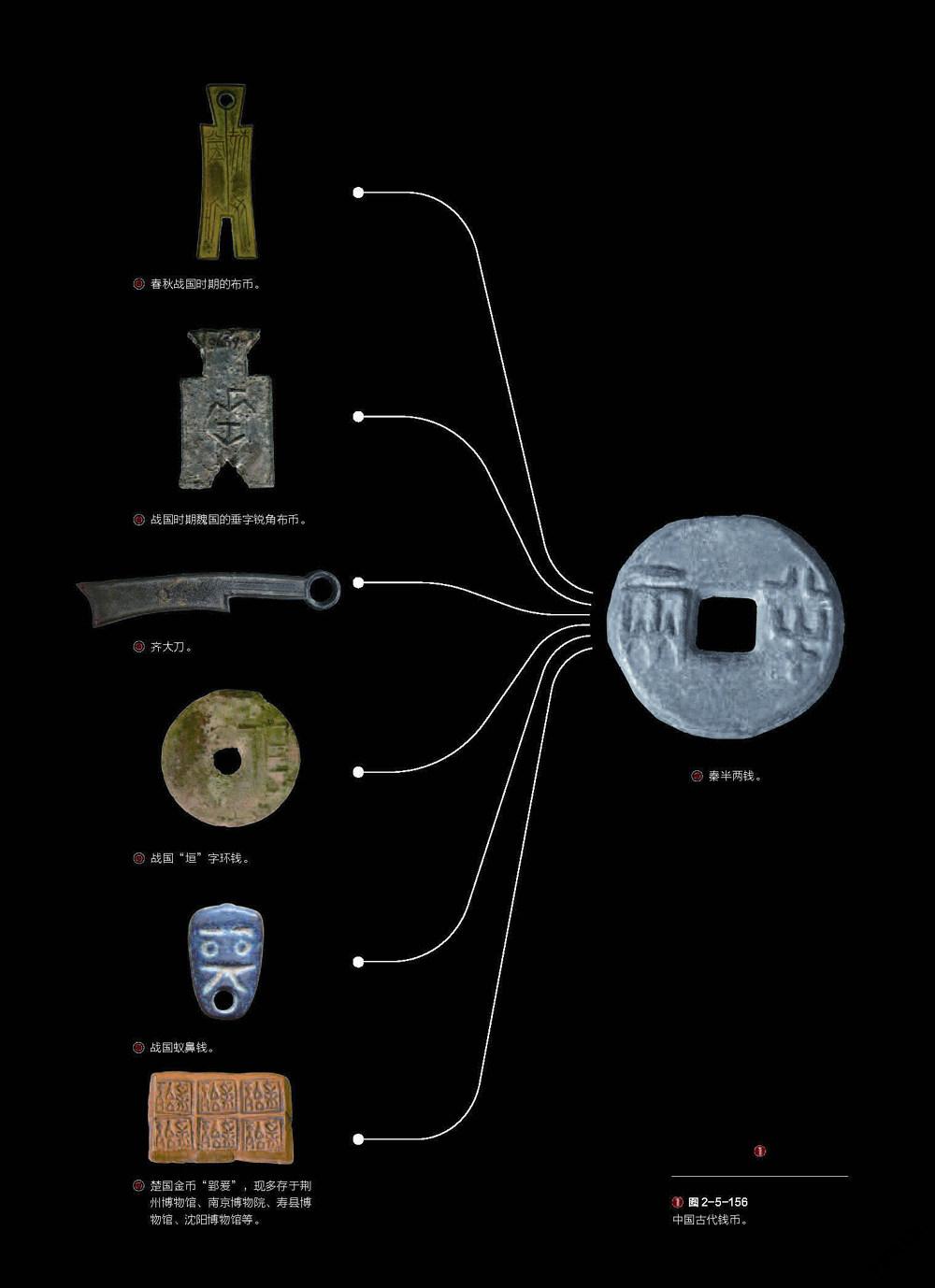

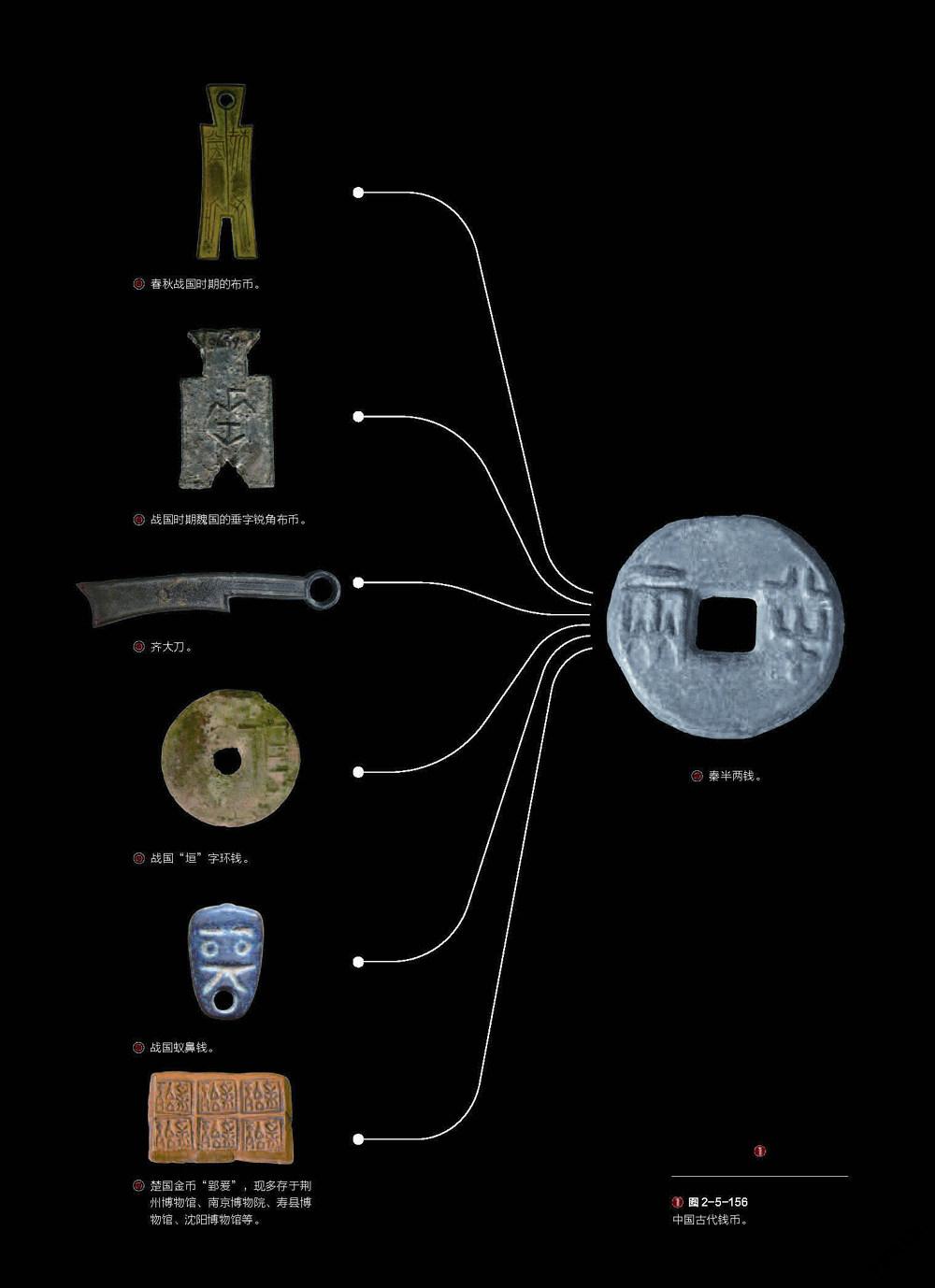

这本书还有一个重要的特点,即作者本人多年来从事美术设计的教学并参与实践工作,本书的整体设计到局部安排,都是陈楠本人创造性发挥的结晶。无论是材质、色调,还是内容的编排,每一页,每一幅图片,每一个细节,都可以说是精心雕琢、无懈可击的。封面“中国汉字设计史”七个字,既有甲骨文、金文,也有隶书、草书、楷体、宋体、黑体,仅仅一个书名,就从中可以看出中国汉字发展的轨迹。黑色的封面与银色的字体,红色与黑色相间的扉页,稳重而又有古意。120克涂布特种纸加上彩色印刷,整本书本身无疑是一件艺术精品,也是汉字设计的范本。书中的1000多幅插图,除了对正文是一种补充说明外,有些是作者总结归纳的研究成果。如插图1的“中国汉字发展历史”,表现了从岩画、甲骨文、籀文、金文、秦隶、小篆到草书、楷书、宋体以及近代的字体。有时间轴,还有不同时期的特殊文字说明,如图腾文字、合文、虎符文、鸟虫书、飞白书、古琴谱、工尺谱等。插图2的“历代汉字规范性文献”,从西周的《史籀篇》到宋代的《类篇》再到《康熙字典》,用对开的篇幅,通过一条线索,串联起中国古代19种汉字规范性文献,并且在下面交代这些文献的历史地位、作用、编排方式,有些还说明其写作时的历史背景。插图3是“历代汉字书写法度文献书籍”,从《石鼓文》到《书谱》再到邵瑛的《间架结构摘要九十二法》,将古代汉字书写主要法度文献一并呈现。插图4将历代著名书法家代表作品及其特点一并开列,共48家63部作品。因此,这些插图具有资料性、文献性,除了让读者直观了解作者所要论述的内容,加深对文字部分的理解外,还能拓展读者的阅读视野,帮助读者打开思维的大门,进入汉字设计的殿堂。

总之,这部呈现中国汉字设计发展轨迹,总结汉字设计思维范式与实践方法的著作,既是中国智慧的呈现,也体现了中华文明的源远流长。它的出版不仅丰富了中国汉字设计领域的理论宝库,对于世界设计史研究,也是极大的中国贡献。凡是从事中国汉字设计史研究的学者,都将会从中获得启发。