不同年龄节点对甲状腺癌患者风险分层的评估效果

陈欣, 徐方贵, 姜红双, 吴丛珊, 钱超

近些年来,甲状腺癌是发病率最高的内分泌系统癌症之一,且呈逐年上升的趋势,尤以甲状腺乳头状癌(PTC)最为显著[1]。但是PTC分化较好,恶性程度较低,大部分患者的预后良好,5年生存率通常高于97%[2]。高龄、肿瘤包膜和腺外侵犯、淋巴结转移及远处转移,已被证明是分化型甲状腺癌预后不良的危险因素[3]。文献报道,PTC的发病率随着年龄的增长而增加。与其他恶性肿瘤不同,患者的年龄是PTC的独立影响因素[4]。同时,甲状腺癌是唯一将年龄纳入分期标准的恶性肿瘤[5]。例如美国癌症联合委员会(AJCC)分期系统在对包含PTC的分化型甲状腺癌进行分期和确定风险度评分时,将患者年龄作为预后的影响因素之一,并作为制定进一步治疗决策的依据。第8版AJCC/TNM甲状腺癌分期系统与第7版相比,最重要的变化就是将用于分期的节点年龄从45岁增加到55岁。然而,这个年龄节点的变化在临床实践中是否合理仍然存在争议。本研究通过比较按两个不同年龄节点(45岁和55岁)进行分层的PTC患者的临床病理及术前甲状腺彩超的特征,以期评估第8版AJCC分期系统的新年龄节点对PTC患者进行风险分层的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年6月至2020年12月在南京医科大学附属逸夫医院进行手术治疗的127例PTC患者。纳入标准:①经组织病理学诊断为PTC;②临床及病理资料完整;③接受了手术治疗。排除标准:①复发性PTC;②存在颈部手术史或放疗史。本组127例患者中男36例,女91例。诊断年龄为(46.57±10.52)岁。按照第7版甲状腺癌AJCC/TNM分期系统对127例患者进行pTNM分期,结果为Ⅰ期100例(78.7%),Ⅱ期4例(3.2%),Ⅲ期14例(11.0%),Ⅳ期9例(7.1%)。按照第8版甲状腺癌AJCC/TNM分期系统对127例患者进行pTNM分期,结果为Ⅰ期112例(88.2%),Ⅱ期12例(9.4%),Ⅲ期2例(1.6%),Ⅳ期1例(0.8%)。本研究经本院的医学伦理委员会审核批准,所有患者均对本研究知情并签署知情同意书。

1.2 研究方法 根据PTC诊断时的年龄将所有患者按照两个年龄节点(45岁和55岁)分为两组:<45岁组53例,≥45岁组74例;<55岁组91例,≥55岁组36例。通过调阅病历的方法获取患者的临床病理特征,包括患者性别、手术类型、pTNM分期、肿瘤分期、淋巴结转移和远处转移等;由固定的两名超声医师对其行甲状腺超声检查,记录结节大小、结节边界、结节形状、血流、微钙化、纵横比及甲状腺影像报告和数据系统(TI-RADS)分级情况。分别比较各组患者的临床病理特征和术前超声特征的差异。

2 结果

2.1 根据不同年龄节点分组后两组患者临床病理特征比较 ≥45岁组与<45岁组的pTNM分期差异有统计学意义(P<0.05),≥55岁组与<55岁组pTNM分期、肿瘤分期及淋巴结转移差异有统计学意义(P<0.05)。两组其他指标差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 根据不同年龄节点分组后两组患者临床病理特征比较 [例(%)]

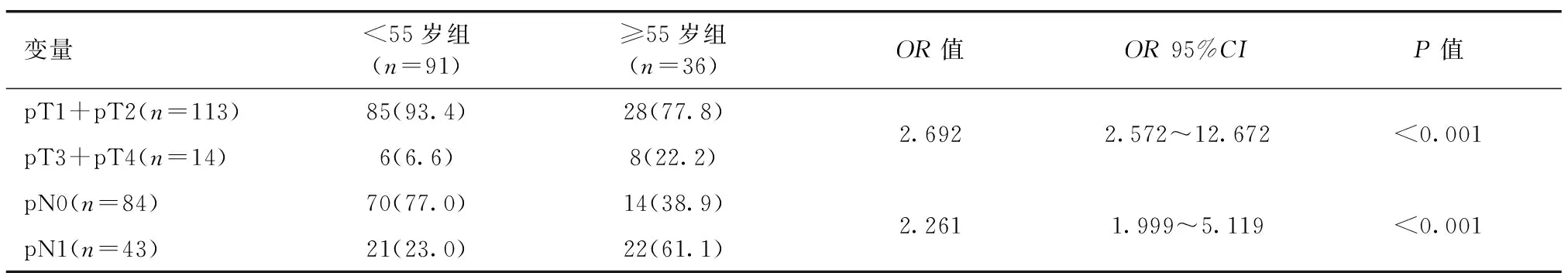

2.2 单因素Logistic回归分析年龄≥45岁和≥55岁作为局部晚期PTC的危险因素 ≥45岁组发生局部晚期肿瘤(pT3+pT4)和淋巴结转移(pN1)的风险与<45岁组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。≥55岁组发生局部晚期肿瘤(pT3+pT4)和淋巴结转移(pN1)的风险明显高于<55岁组(P<0.05),见表3。

表2 单因素Logistic回归分析年龄≥45岁作为局部晚期PTC的危险因素 [例(%)]

表3 单因素Logistic回归分析年龄≥55岁作为局部晚期PTC的危险因素

2.3 根据不同年龄节点分组后两组患者术前甲状腺彩超特点比较 根据不同年龄节点分组后,年长组(≥45岁和≥55岁)患者中存在肿块形状不规则、边界不清楚、微钙化、高血供及TI-RADS高等级的比例均高于年轻组(<45岁和<55岁),差异有统计学意义(P<0.05)。≥55岁组的肿块纵横比≥1和肿瘤直径<2 cm的比例高于<55岁组,差异有统计学意义(P<0.05);但这两项特征在≥45岁组与<45岁组间差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 根据不同年龄节点分组后两组患者术前甲状腺彩超特点比较 [例(%)]

3 讨论

甲状腺癌AJCC/TNM分期系统主要用于预测患者预后风险,第8版甲状腺癌AJCC/TNM分期系统的更新导致了大量PTC患者的分期降低,获得了更好的风险分层,更能反映PTC较好的预后。分期系统的变化使PTC患者的危险分层更准确,使患者获得更合理化的治疗方案,避免对低危患者采用过激的手术方式和术后治疗。同时,也减轻了患者的心理压力和经济负担,提升其生活质量,使PTC患者的疾病管理策略得到了很大的提升[6]。

肿瘤的大小、腺外侵犯(T分期)和淋巴结状态(N分期)是PTC患者预后的重要影响因素[7-9]。张帅等[10]通过比较年轻、中年和老年PTC患者发现,年长组比中年组、年轻组的肿瘤更容易出现包膜和甲状腺外侵犯,且年龄较大患者(45~65岁)比年轻患者更容易发生双侧颈部淋巴结转移。本研究也发现,≥55岁组中pT3+pT4期患者的比例和淋巴结转移发生率高于<55岁组,说明年长PTC患者的肿瘤侵袭性更强。本研究还观察到,≥55岁组与<55岁组在pTNM分期、肿瘤分期及淋巴结转移方面差异有统计学意义,而≥45岁组与<45岁组只在pTNM分期方面差异有统计学意义,在肿瘤分期及淋巴结转移方面差异无统计学意义,因此,将年龄节点定为55岁比45岁可以更有效地对PTC患者进行风险分层[11-12]。

此外本研究还发现,年长组(≥45岁和≥55岁)患者中存在肿块形状不规则、边界不清楚、微钙化、高血供及TI-RADS高等级的比例均高于年轻组(<45岁和<55岁),差异有统计学意义(P<0.05)。尽管≥55岁组中小肿块(直径<2 cm)的比例更高,但是超声的其他恶性特征更明显。同时,病理提示年龄≥55岁组发生局部晚期肿瘤和淋巴结转移的风险明显高于<55岁组,进一步证实了年龄大的PTC患者的肿瘤更具有侵袭性,这与Meng等[6]的研究结果一致。

年龄大的PTC患者的预后较差,但相关的机制尚未完全明确[13],可能的机制有两个方面,一方面,年龄对PTC患者治疗反应起决定性作用。年龄大小与钠碘同向转运体表达程度呈负相关,而钠碘同向转运体在131I的吸收中起着至关重要的作用[14]。因此,老年人对131I治疗反应性差,相应的预后就差。另一方面,随着PTC患者年龄的增长,携带鼠科肉瘤病毒癌基因同源物B1(BRAF)突变基因的可能性也会明显增加[15],而BRAF突变已被证明与PTC的高风险临床病理特征有关[16]。

综上所述,第8版甲状腺癌AJCC/TNM分期系统将年龄节点定为55岁可以更好地对甲状腺癌患者进行风险分层,有利于临床医生更准确地评估PTC患者的预后和疾病复发风险,从而制定更个性化的治疗方案和后续管理策略,具有很大的临床应用价值。但本研究随访时间较短,无法获得患者的无疾病生存期及总生存期相关资料,未来需进一步增加样本量及随访时间,评估年龄与生存的关系。