2016—2020年安徽省南陵县新发晚期血吸虫病病例调查分析

邓玉军,闵修春,王静,章大为

南陵县疾病预防控制中心,安徽 芜湖 242400

晚期血吸虫病(以下简称晚血)是因患者长期反复或大量感染血吸虫尾蚴后未经及时有效的抗虫治疗或治疗不彻底而导致,可严重影响患者的身体健康和生命质量,给患者家庭及社会带来严重的负担。为此,2004年起我国对晚血患者实施医疗救助政策,通过医疗救助,晚血患者临床症状和体征得到明显改善,劳动能力及生活质量明显提高。安徽省南陵县历史上血吸虫病流行严重,全县8 个乡镇均为血吸虫病流行区,149个行政村中有137个村流行血吸虫病,经过70 余年积极有效的防治,2019年全县达到传播阻断标准,血吸虫病疫情降至历史最低水平。但近年来,新发晚血病例时有发生,为了解新发晚血流行病学及病情特征,现对2016—2020年南陵县新发晚血病例进行调查分析。

1 内容与方法

1.1 调查对象 2016—2020年首次发现并申报,且经安徽省晚期血吸虫病技术专家组审核认定的南陵县晚期血吸虫病病例。

1.2 调查内容

1.2.1 基本情况 包括患者现住址、年龄、性别、职业、文化程度、首次确诊血吸虫病时间、治疗次数以及首次确诊晚期血吸虫病时间等。

1.2.2 影像学检查 采用B 超探测腹水或积液情况,测量脾脏及门静脉内径大小。门静脉内径>13 mm,判定为门脉压增高[1]。

1.2.3 实验室检测 分别对病例进行血常规、肝炎标志物以及肝功能检测。血常规检测包括红细胞、白细胞、血小板计数等;肝炎标志物包括乙型及丙型肝炎标志物;肝功能包括总蛋白、白蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转肽酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素等。

1.3 统计方法 使用Excel 2010 建立数据库并进行统计分析。服从正态分布的计量资料用均数±标准差表示,采用t检验进行比较,P<0.05为差异有统计学意义;计数资料采用样本数或构成比表示。

2 结果

2.1 病例分布情况

2.1.1 地区分布 2016—2020年南陵县新发晚血共49 例,分布于4 个乡镇,其中弋江镇34 例(占69.39%)、籍山镇13 例(占26.53%)、许镇镇和家发镇各1例(各占2.04%)。49例病例中43例分布于血吸虫病流行村,占87.76%;6 例分布于非流行村,占12.24%。

2.1.2 年龄及性别分布 49 例新发晚血患者平均年龄为(59.11±11.66)岁,最小年龄为31 岁。其中,51~60岁年龄组人数最多,为18例,占36.73%;其次为70岁以上年龄组,共11例,占22.45%。新发晚血病例中男性26人、女性23人,男女性别比为1.13∶1。

2.1.3 职业及文化程度分布 新发晚血病例中农民22人(占44.89%),民工17人(占34.69%),家务8人(占16.33%),其他职业2人(占4.08%);文化程度分布中,文盲18 人(占36.37%),小学21 人(占42.86%),初中及以上10人(占20.41%)。

2.1.4 临床分型 49 例新发晚血病例中巨脾型31例,占63.27%;腹水型16例,占32.65%;结肠增殖型2例,占4.08%。

2.2 诊断与治疗史 首次诊断为血吸虫病到首次确诊为晚血平均历时19.2年。其中4例首次诊断即为晚血,10 例历时小于10年,35 例历时10年及以上,最长为48年。治疗次数平均为4.22次。

2.3 影像学检查情况 B 超显示,49 例新发晚血患者中脾肿大31 例,脾切除14 例,脾正常4 例。不同程度腹水或积液17例,其中脾肿大伴腹水12例,脾切除伴腹水或积液4 例,脾正常伴腹水1 例。42例病例行门静脉主干内径测量,门脉压增高14例。

2.4 实验室检查情况

2.4.1 血常规及肝功能检查 49例患者中,血小板计数减少36例,红细胞计数减少30例,白细胞计数减少25 例;总蛋白减少19 例,白蛋白减少27 例,总蛋白、白蛋白均减少17 例;丙氨酸氨基转移酶增高14 例,天冬氨酸氨基转移酶增高18 例,两项均增高14例。

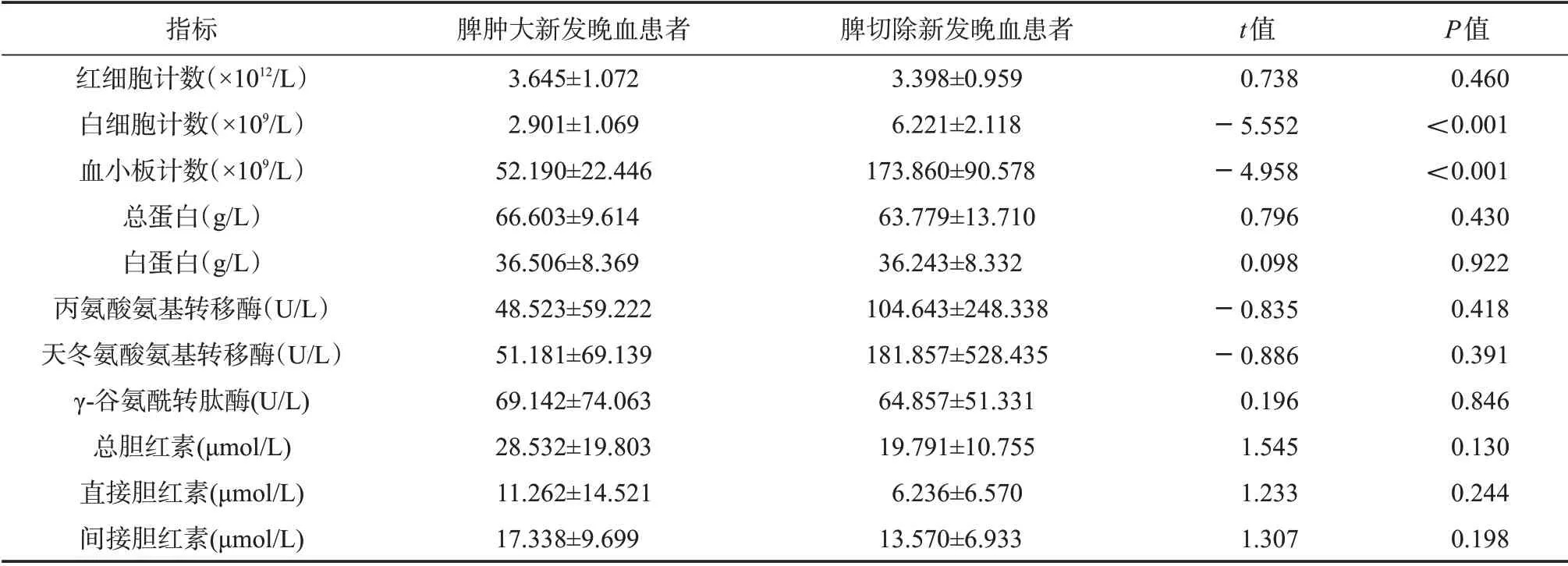

2.4.2 脾肿大和脾切除患者实验室检查结果 脾肿大新发晚血患者血小板和白细胞计数均明显低于脾切除患者,差异有统计学意义(t=-5.552、-4.958,P均<0.05)。脾肿大和脾切除新发晚血患者肝功能差异均无统计学意义。见表1。

表1 2016—2020年安徽省南陵县脾肿大和脾切除新发晚血患者实验室检查结果

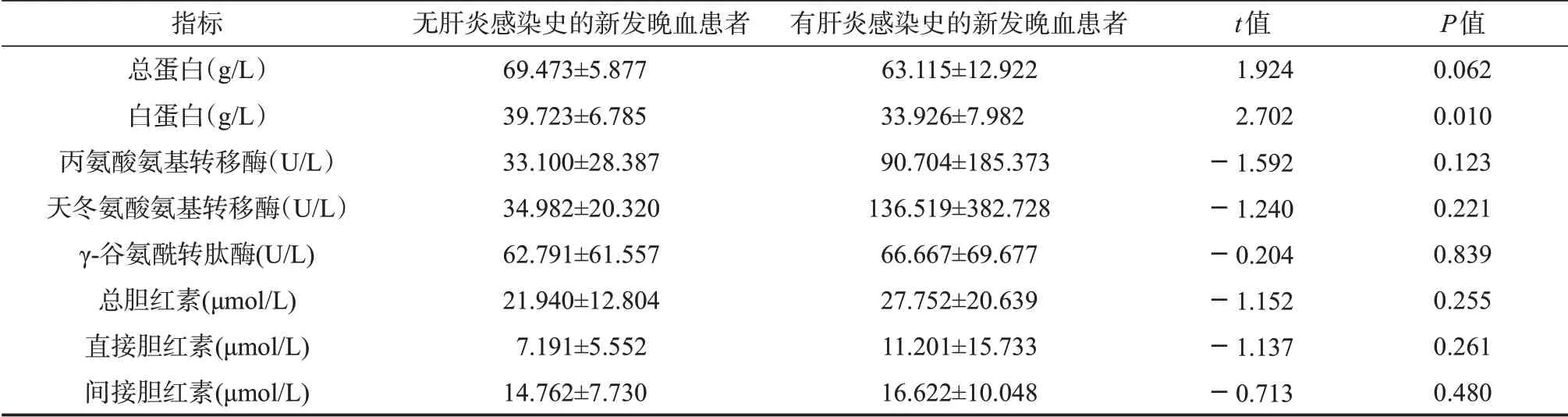

2.4.3 合并肝炎患者实验室检查结果 49 例新发晚血患者中有乙型或(和)丙型肝炎病毒感染史27例,占55.10%。其中,有乙型肝炎病毒感染史24例,10例为“小三阳”;有丙型肝炎病毒感染史6例。对有、无肝炎感染史的新发晚血患者肝功能进行比较,有乙型和(或)丙型肝炎感染史的晚血患者白蛋白低于无感染史的患者,差异有统计学意义(t=2.702,P<0.05),见表2。

表2 2016—2020年安徽省南陵县有、无肝炎感染史的新发晚血患者肝功能检查结果

3 结 论

晚血患者体内血吸虫虫卵沉积于肝脏及肠壁等组织,形成虫卵肉芽肿,继而发生纤维化。在肝脏,虫卵沿门静脉分支(窦前静脉)分布,因窦前静脉的广泛阻塞,导致门脉高压,引起肝、脾肿大,食管及胃底静脉曲张,上消化道出血及腹水等症状[2]。本调查发现新发晚血病例分布与当地疫情分布基本一致,且以50 岁以上人群居多[3-4]。有12.24%的新发晚血病例分布于非流行区,可能由于非流行区居民曾在流行区活动而感染血吸虫病,因病情轻未及时发现治疗,进而发展为晚血。这类地区是防治工作的“盲区”,且病例与当地疫情变化无直接关联[5]。晚血的发生与病例反复感染,治疗不及时、不彻底,病程长等密切相关[6]。南陵县是经济欠发达地区,外出务工人员较多,新发晚血病例中有34.69%的病例为外出务工人员,这些人员文化程度较低,血防意识比较淡薄,接受常规查治频次低,随着病情逐步发展,一些病例首次诊断即为晚血。调查结果提示,在传播阻断乃至消除阶段仍应重视和加强重点人群的晚血筛查工作。尤其在历史疫情较重地区,对有慢性血吸虫病病史的病例,重视病原学治疗的同时,需加强肝纤维化监测[6-8]。此外,应积极开展晚血病例线索调查,提高筛查能力,及时诊断和治疗[3,9]。要进一步做好健康教育工作,提高群防群控意识,有效控制晚血的发生。

本调查显示,新发晚血病例大多有脾肿大史,B超提示近半数病例有门脉增宽影像。脾切除病例血小板、白细胞计数明显升高,但红细胞受影响较小,可能由于脾功能亢进对红细胞的影响被骨髓加快造血得以弥补[10];且切除后可较好地降低门静脉压力,脾功能亢进改善明显[11]。脾切除与脾肿大患者肝功能蛋白指标与血清酶指标差异无统计学意义,与周卫恩等[11]研究结果相似。表明脾脏切除与否,对肝细胞损害及纤维化进展无明显影响[10-11]。

在我国,血吸虫病患者合并乙型肝炎的比例较高[2],晚血合并肝炎尤其是乙型肝炎最为常见[12],本次调查有乙型肝炎病毒感染史的患者占48.97%,与其他调查结果相似[9,13]。晚血合并肝炎患者的白蛋白较低,提示合并感染后,肝脏病理损害加重,病情更为复杂,肝功能损害更为严重,肝脏合成蛋白功能下降明显[13]。

综上所述,南陵县实现血吸虫病传播阻断目标后,晚血防治是今后血防工作的重要内容:一是在常规护肝的基础上,采取吡喹酮多次治疗有效减缓血吸虫病肝纤维化发展,提高生存质量[14-15];二是对血吸虫病肝纤维化且符合乙肝疫苗接种指征的人群建议强化乙肝疫苗接种;三是符合手术指征的巨脾型晚血患者应及时手术治疗,有效改善血液指标,降低门脉压力;四是对合并肝炎感染的病例,应加强与患者的沟通,综合制定出最有利的治疗方案,改善肝功能、减少并发症,降低死亡率[16-17]。

——以江苏省为例