绿鳍马面鲀早期色素细胞发育与体色变化

迟雯丹,宋静静,郭 文,刘凯凯,于道德

( 山东省海洋生物研究院,山东省海水健康养殖技术研究中心,山东 青岛 266104 )

鱼类的体色伴随鱼类整个生活史,并对鱼类的健康和生存起着重要的作用。对于鱼类个体来说,黑色素可保护鱼体免受紫外线损伤[1],通过拟色躲避敌害和捕食;对于鱼类种群来说,色素的作用主要是社会交流,如繁殖中的婚姻色、紫外体色、警戒同类[2]等。影响鱼类体色的因素有很多,包括种属特异性、发育阶段[3]、营养水平[4]和环境变化[5](如栖息地变迁[6]、季节变化等)。鱼类体色变化与外界环境密切相关,人工养殖鱼类的体色与野生种群具有很大差异[7],鲆鲽类[8]在养殖过程中容易出现白化和双色等色素沉积等异常现象,观赏鱼类[9]体色变淡。鱼类体色异常现象会严重影响其经济价值。

绿鳍马面鲀(Thamnaconusseptentrionalis)属单角鲀科、马面鲀属,为暖温性中下层鱼类,主要分布于西北太平洋海域,包括中国、日本、韩国沿海及非洲东部沿海[10],栖息水深为50~120 m,适宜温度为10~28 ℃[11]。在我国主要分布于渤海、黄海、东海和台湾海域,曾是黄海和东海的主要捕捞对象之一[12],最高产量达3.0×105t[13]。20世纪90年代后,环境变化和过度捕捞等问题导致资源量衰减。20世纪60年代,东海的绿鳍马面鲀、小黄鱼(Larimichthyspolyactis)等传统经济品种占东海鱼类产量的62.48%,到20世纪80年代和90年代分别降至31.87%和26.45%[14],日韩两国随即开展了人工养殖[15]。我国对绿鳍马面鲀的早期研究主要集中在资源调查、合理利用[16]及产卵场[17]等方面,人工繁育工作始于2010年[18-19]。随着我国海洋牧场的兴起和对深水网箱中适养鱼类研究的深入,绿鳍马面鲀再次成为了鱼类研究中的热点之一[20-21]。陈桂芳等[17]对东海区绿鳍马面鲀早期发育过程的形态特征进行了阐述,关健等[18-19]详实地描述了绿鳍马面鲀腹鳍的发生和退化。而关于其体色发育过程、色素模式形成,及后期逐渐出现的绿色鳍条等目前尚无报道。笔者通过连续观察,对绿鳍马面鲀早期发育过程体色的主要变化进行研究,侧重研究其早期发育过程的主要形态变化以及体色模式形成,在理论上丰富硬骨鱼类体色生理生态学内容。

1 材料与方法

1.1 试验鱼及其培育方法

试验用仔稚鱼为2019年在威海市文登区海和水产育苗有限公司进行绿鳍马面鲀人工繁育所得。受精卵孵化条件为:水温20~22 ℃,盐度30~33,pH 7.8~8.2,微充气。仔鱼孵化后于5 m×5 m×1.2 m培育池中培育,水深0.8~1.1 m,早期培育水温(22.0±0.5) ℃,随仔鱼发育缓慢逐渐升高至24~25 ℃,之后培育过程维持此温度。不间断充气,保持培育水体溶解氧质量浓度≥8 mg/L。开口初期日换水量15%,之后随苗种的生长发育逐渐加大至全天不间断流水培育。苗种培育所使用的饵料系列为:长牡蛎(Crassostreagigas)幼体→褶皱臂尾轮虫(Brachionusplicatilis)→卤虫(Artemia)无节幼体→人工微颗粒配合饲料→贝肉或乌贼肉,根据试验鱼的发育和生长情况适时转换饵料种类和调整投喂量。

1.2 观察方法

参考文献[22]的划分方法,按照卵黄囊的消失、脊索末端向上弯曲的情况及鳞被、鳍条、色素、骨骼发育等特征,将绿鳍马面鲀划分为卵黄囊仔鱼(0~2日龄)、前弯曲期仔鱼(3~18日龄)、弯曲期仔鱼(19~24日龄)、后弯曲期仔鱼(25~39日龄)、稚鱼(40~75日龄)、幼鱼和成鱼。卵黄囊仔鱼和前弯曲期仔鱼每1~2 d观察1次,弯曲期仔鱼和后弯曲期仔鱼3~4 d观察1次,稚鱼后取样观察时间延长,每次随机取样6尾,在自然光照条件下使用奥林巴斯SZ-61解剖镜观察个体发育情况,记录发育各时期的形态特征;使用CCD图像传感器和索尼H-50相机拍照。

2 结 果

2.1 卵黄囊仔鱼

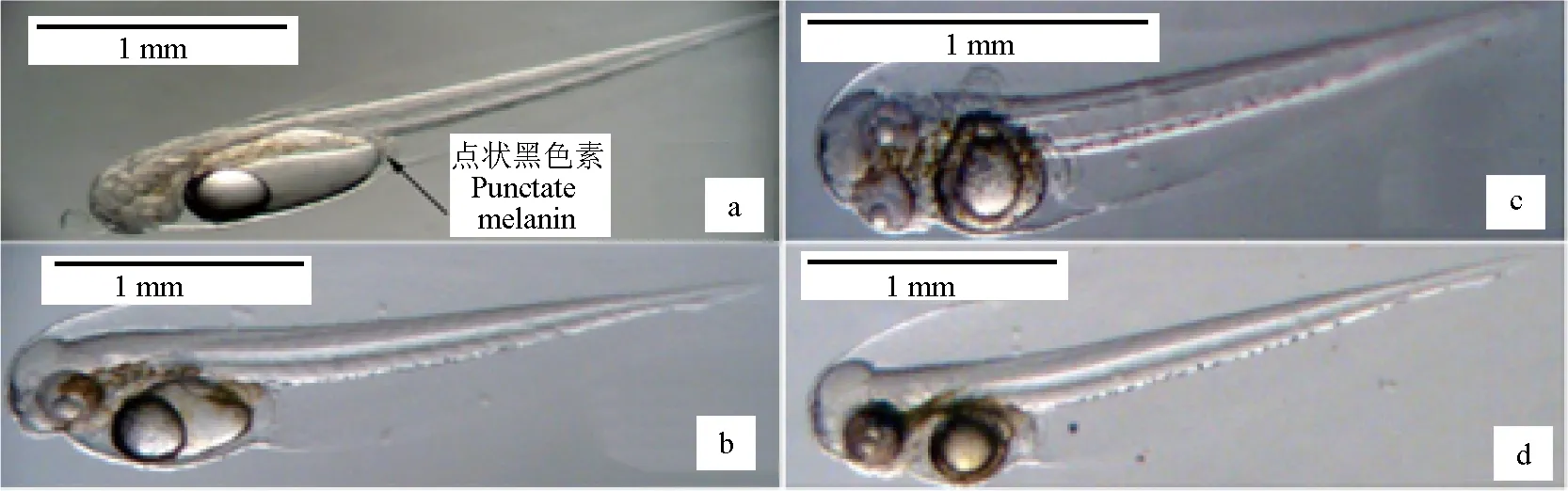

初孵仔鱼身体有4处色素分布:(1)头部视囊和头颅的前方,上下颌位置具有黑色素分布(细树枝状);(2)油球和卵黄囊膜上有黑色素分布(细树枝状);(3)头部视囊延伸至卵黄囊近尾端(肛门上方)的躯干腹侧具有点状色素,呈现浅褐色,区别于(1)和(2)处色素颜色;(4)肛门后肌节腹侧具有一列点状黑色素(颜色很淡,低倍镜无法观察到)(图1a),呈直线状,排列整齐,可扩散,但扩散能力不如头部视囊、头颅、油球和卵黄囊膜的黑色素。初孵仔鱼的色素分布代表了胚胎发育过程的色素形成。

1日龄仔鱼头部抬起明显,卵黄囊大大减小,各处色素变大,密集,颜色加深,尤其以头部视囊延伸至卵黄囊近尾端(肛门上方)的躯干腹侧处色素密集最为明显,无新增色素区域(图1b)。

图1 绿鳍马面鲀卵黄囊仔鱼色素发育Fig.1 Color pattern development of modest filefish T. septentrionalis with yolk-saca.0日龄; b.1日龄; c.2日龄; d.3日龄. a.0 day post hatching (dph); b.1 dph; c.2 dph; d.3 dph.

2日龄仔鱼卵黄囊逐渐减少至仅包裹油球。腹腔由于卵黄囊的吸收而前移,头部视囊延伸至卵黄囊近尾端(肛门上方)的躯干腹侧处色素密集成片,形成色素带围绕,无新增色素区域(图1c、d)。

2.2 前弯曲期仔鱼

3日龄仔鱼卵黄消耗完毕,油球体积显著缩小,仔鱼开口摄食。半球形脑颅向上高高鼓起,预示脑部进一步分化完善。各处色素密度进一步增大,颜色加深。此时最显著的特征为眼睛色素的沉淀完成,包括晶体黑色素的沉淀,以及虹彩色素的出现(具反射光线的功能,可见蓝色的眼球)(图2a)。

4日龄仔鱼全部摄食,腹腔充满长牡蛎幼体。腹腔为黑色素和黄色素伴生,以黑色素为主,贴近躯干处密集成带,头颅上方开始出现黑色素(图2b)。

6日龄仔鱼腹腔黄色素明显,并向上与头颅上方开始扩散的黑色素连接。耳石上方黑色素和黄色素密集,预示着第一背鳍棘的分化。其他部位色素变化不大(图2c)。

8日龄仔鱼头部比例增大,颅顶后出现第一背鳍鳍棘,长而粗,并伴随着黑色素和黄色素两种色素的分布。同时在腹腔最下端腰带骨附近分化出腹鳍(软质腹鳍鳍棘)。脑颅周围与腹腔之间散布的色素进一步密集,黄色素的单独分布,使得仔鱼头部黄色明显,较亮。该时期黑色素多呈放射状,而黄色素无特定形态(图2d)。

10日龄仔鱼整体色素密集,黄色体色更为明显。此时,除了第一背鳍棘和腹鳍鳍条进一步发育增长外,最主要的变化就是躯干腹侧的一列黑色素扩散明显。腹腔出现反光特性,说明腹腔皮肤表皮增加了大量的虹彩色素。在发育过程中,腹鳍鳍棘在该时期最长,此后开始变短退化(图2e)。

12日龄仔鱼体高生长明显,第一背鳍棘长度超过肛门,较粗状,色素分布密集。腹鳍鳍条较10日龄缩短,从第一背鳍棘开始向前绕过头部,止于腹鳍鳍条处,头部的仔鱼鳍膜消失,出现凹凸不平的颗粒状,预示着革状表皮的发生。此时,躯干部的色素出现较大变化,分布于躯干腹侧的色素扩散到背侧,与尾部色素分开成为两处,同时,肛门正上方的背部新增一黑色色素丛,为背鳍发生处(图2f)。

14日龄仔鱼躯干各处黑色素进一步密集。仔鱼头部革状表皮明显,从头部向尾部开始分化出鳞片。最先发生鳞片的位置:第一处背鳍棘沿头尾轴向后延伸至背鳍发生处,第二处位于腹腔后端,垂直于头尾轴(图2g、g-1、g-2)。此时,仔鱼身体色素主要表现为黑、黄2种色调,头部黄色素扩散明显,而鱼体躯干及尾部仍为黑色,由于黑色素和黄色素的增加,使得腹腔明显的虹彩色素细胞的反光特性不明显。

图2 绿鳍马面鲀前弯曲期仔鱼的形态发育与色素模式Fig.2 Morphological characteristics and pigment pattern development of pre-flexion larvae of modest filefish T. septentrionalisa.3日龄; b.4日龄; c.6日龄; d.8日龄; e.10日龄; f.12日龄;g.14日龄; h.16日龄; i.18日龄.a.3 dph; b.4 dph; c.6 dph; d.8 dph; e.10 dph; f.12 dph;g.14 dph; h.16 dph; i.18 dph.

16日龄仔鱼绒毛状小鳞遍布整个躯干部,止于尾部尾柄形成处(图2h、2h-1中尾部黄色素末端,是即将形成的尾柄处),第一背鳍棘上棘刺明显。黄色素不限于头部、躯干部;除胸鳍外所有鳍条发生处黄色素扩散明显,如在第二背鳍、臀鳍透明鳍条形成过程中,伴随着黄色素在支鳍骨处的扩散与丰富。尾椎仍平直,尾部出现放射丝即尾鳍鳍条,伴随着黑色素的扩散(包括零星的黄色素),预示着尾部鳍条的发生。

18日龄仔鱼身体呈狭长三角形,尾椎上翘约30°,此时鱼体最大的特点是整个身体的色素量突然减少,体色丰富程度大大减少使得大部分躯干回归为透明状态。黑色素以小点状为主,无扩散能力,黄色素由于含量较少或被黑色素覆盖,基本消失。各个奇鳍鳍条(包括背鳍、臀鳍和尾鳍)开始形成,基本无色素扩散,表现为透明状(图2i)。

2.3 弯曲期仔鱼

21日龄仔鱼尾柄形成,尾部呈半圆形。尾柄处色素再一次密集和丰富,与16日龄相比只缺少了大量的黄色素,躯干部(主要是背鳍和臀鳍鳍条形成的躯干部)色素重新分布,仍以黑色素为主,但是色素形状变小,分布密集。口裂开始变小,并向成鱼口裂的方向发育(图3)。

图3 绿鳍马面鲀弯曲期仔鱼的形态发育与色素模式(21日龄)Fig.3 Morphological characteristics and pigment pattern development of flexion larvae of modest filefish T. septentrionalis (21 dph)

2.4 后弯曲期仔鱼

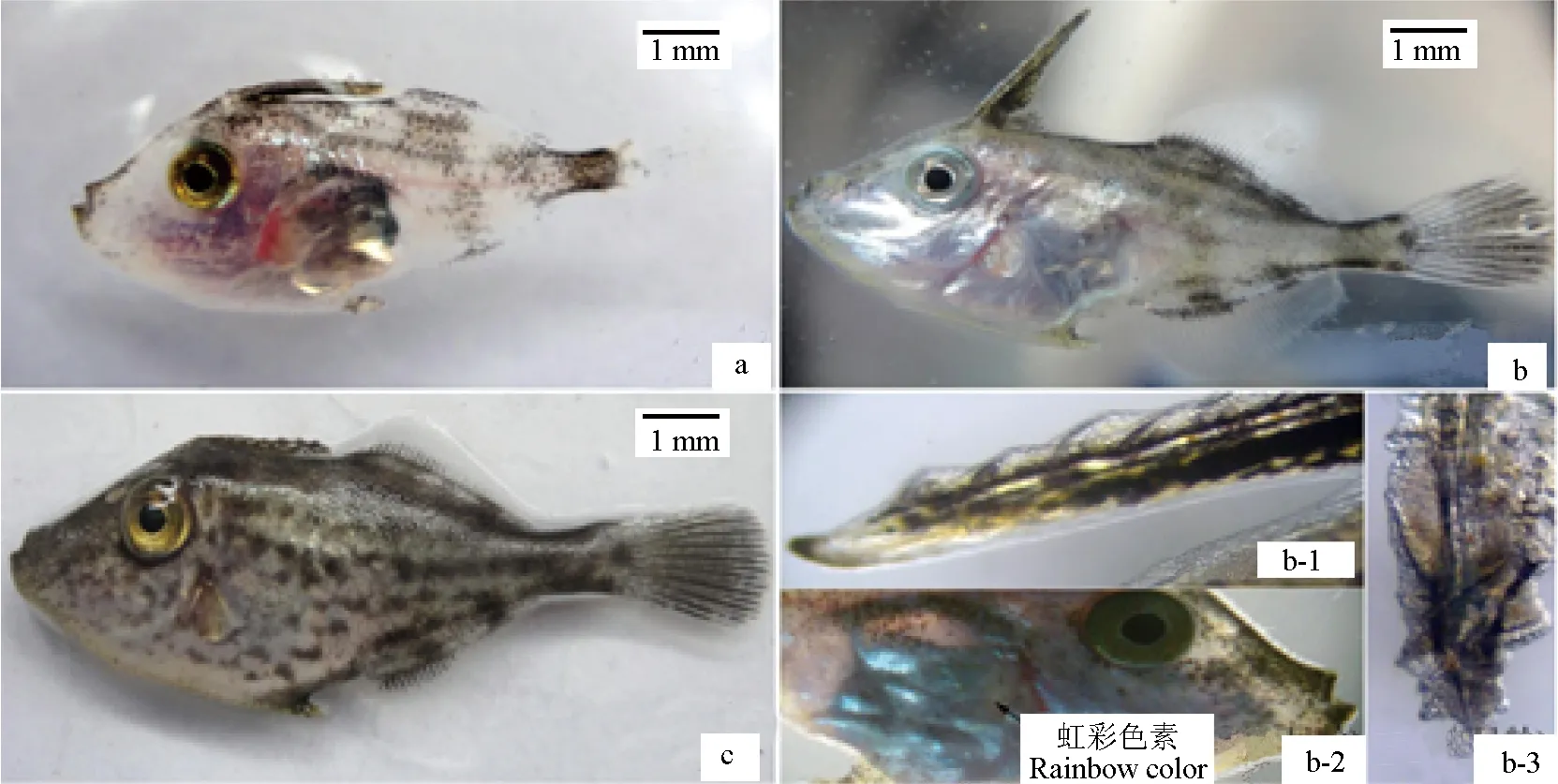

24日龄仔鱼黑色素扩增到达支鳍骨,虹彩色素从腹腔向前扩散至鳃盖骨附近,围绕在眼球的下半部,使鱼体在此时期反光能力增强(图4a),此时期虹彩色素主要表现为荧光性蓝色。

28日龄仔鱼虹彩色素向头部进一步扩增,使得鱼体从肛门开始,整个身体前半段均分布有大量的虹彩色素(图4b、b-2)。通体黑色素数量增多,大部分已转化为成体黑色素细胞,表现为小型的黑色素点。下颌上翘明显,口裂形状及体型接近成体。除胸鳍外,鳍条上鳞片开始发生,表现为突起的骨质,背鳍鳍棘以及腹鳍鳍棘开始萎缩退化(图4b-1、b-3)。同时黑色素扩散至各鳍条,鳍条色素的分布与密集程度与该鳍条发育的进程呈正相关,该时期尾鳍发育最为完善,大部分鳍条分节,此时尾鳍色素最丰富,包括黑色素和黄色素2种(由于黄色素伴随黑色素分布,且分布量少,从外部很难观测到),背鳍和臀鳍发育相对较慢,黑色素分布较少,胸鳍则仍为透明状。第一背鳍发育完善,除了具有间隔排列的棘刺外,小型点状黑色素和黄色素分布密集,成为身体最鲜亮的部分(图4b-2)。

图4 绿鳍马面鲀后弯曲期仔鱼的形态发育与色素模式Fig.4 Morphological characteristics and pigment pattern development of post-flexion larvae of modest filefish T. septentrionalisa.24日龄; b.28日龄; c.33日龄; b-1.背鳍鳍棘; b-2.身体前半段; b-3.腹鳍鳍棘.a.24 dph; b.28 dph; c.33 dph; b-1.dorsal fin spine; b-2. anterior part of body; b-3.ventral fin spine.

33日龄仔鱼形态与成鱼接近,但缺乏幼鱼或者成鱼典型的绿色鳍条。此时,各个鳍条按照上述的顺序继续进一步加深色素的扩散和沉淀,贯穿身体头尾轴的横向黑色条纹也逐渐清晰可辨(图4c)。

2.5 稚鱼

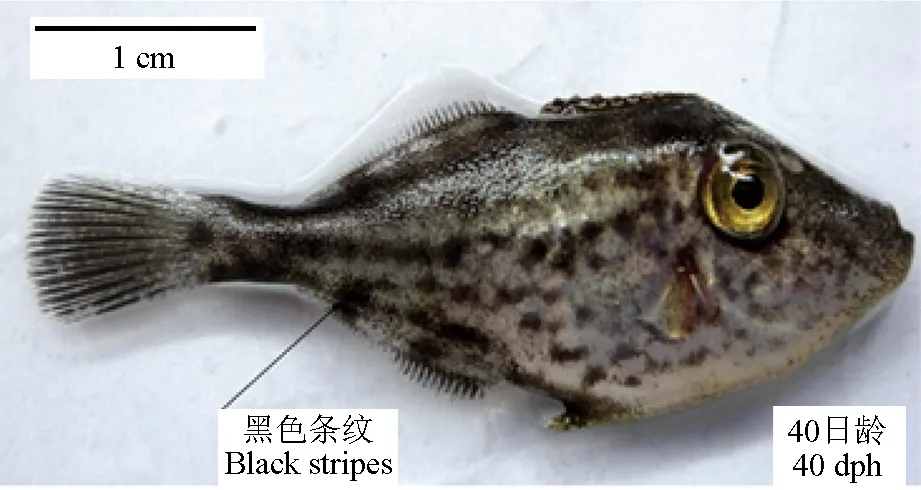

40日龄稚鱼形态与成鱼一致,除第一背鳍尚未完全钙化外,各鳍的鳍条发育健全,全身被鳞,口小,开始出现门齿,有聚群的习性。成体色素占绝对优势,全身分布菊花状黑色素和丝状散射的黄色素,二者相杂,但躯干部体色主要表现为黑色暗纹(图5)。

图5 绿鳍马面鲀稚鱼的形态发育与色素模式(40日龄)Fig.5 Morphological characteristics and pigment pattern development of juvenile modest filefish T. septentrionalis (40 dph)

2.6 幼鱼

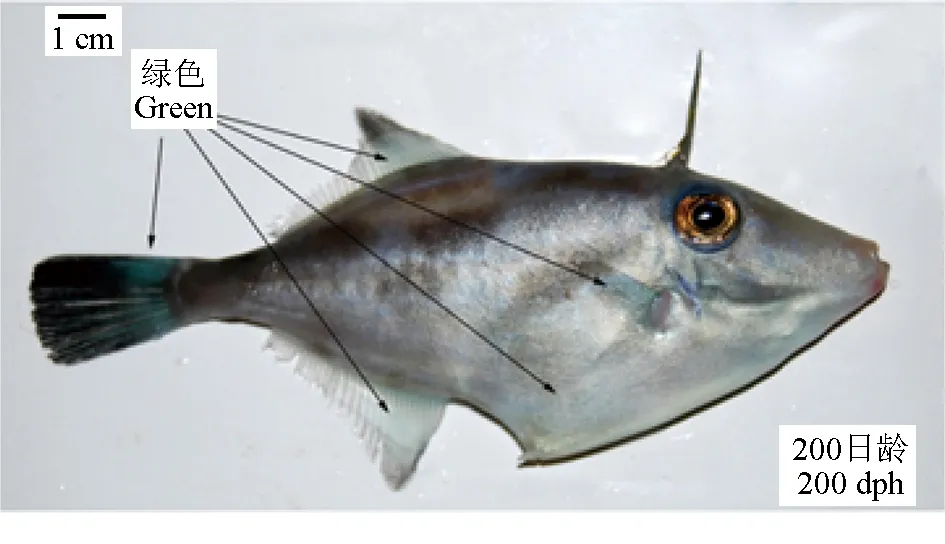

200日龄幼鱼身体躯干以及鳍条开始逐渐出现绿色(图6)。除了身体部分呈现绿色外,绿鳍马面鲀的第二背鳍、臀鳍、胸鳍和尾鳍也呈现绿色。绿色的深度依次为:尾鳍>背鳍>臀鳍>胸鳍,颜色的深度与鳍条的厚度呈正相关。通过解剖镜和显微镜观测发现:所有的鳍条只有一种色素细胞,为黑色素细胞。尾鳍的鳍条上黑色素密集,在鳍条的两侧鳍条间鳍膜也密布黑色素,主要以雪花状为主。

图6 绿鳍马面鲀幼鱼形态发育与色素模式(200日龄)Fig.6 Morphological characteristics and pigment pattern development of juvenile modest filefish T. septentrionalis (200 dph)

胸鳍颜色最淡,鳍条上色素分布少,以点状为主,仅在两侧鳍膜的边缘有两排色素,以长点状为主,连接形成线条。

2.7 成鱼

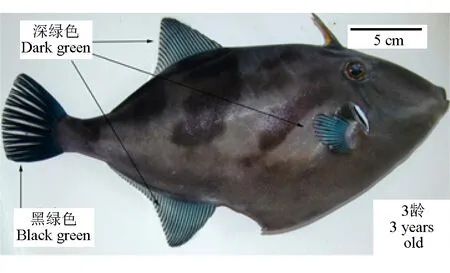

3龄成鱼与200日龄幼鱼相比,除第一背鳍鳍棘继续缩短变粗外,绿鳍马面鲀亲鱼体色与幼鱼阶段无特别的变化,只是躯干和鳍条的绿色加深,部分鳍条(如尾鳍最为明显)呈现黑绿色,这与部分鳍条黑色素大量沉淀有关(图7)。

图7 绿鳍马面鲀成鱼形态发育与色素模式(3龄)Fig.7 Morphological characteristics and pigment pattern development of adult modest filefish T. septentrionalis (3 years old)

3 讨 论

3.1 绿鳍马面鲀色素类型发育时序

色素细胞由胚胎中的神经嵴发展而来,在眼色和体色形成中扮演重要角色[23]。目前可知的鱼类色素细胞有6种,即黑色素细胞、黄色素细胞、红色素细胞、虹彩细胞、白色素细胞和蓝色素细胞[24]。笔者从绿鳍马面鲀初孵仔鱼开始观察,发现初孵仔鱼的黑色素主要分布于卵黄囊上和油球附近,黑色清晰明显。根据仔鱼后期发育的情况来判断:初孵仔鱼在消化腔上侧色素团应该为黄色素(初期光镜下表现为浅褐色,4日龄后逐渐清晰可见)。因此,绿鳍马面鲀色素细胞类型发育时序应为黑色素细胞(胚胎期)→黄色素细胞(胚胎期)→虹彩色素细胞(3日龄,眼球功能完善),符合硬骨鱼类色素细胞发育的特点[2]。国内的相关研究表明,大部分硬骨鱼类如黑棘鲷(Acanthopagrusschlegelii)[25-26]、条石鲷(Oplegnathusfasciatus)[26-27]、褐牙鲆(Paralichthysolivaceus)和带纹条鳎(Zebriaszebra)[28]等的胚胎发育期都会出现两种色素细胞,而大泷六线鱼(Hexagrammosotakii)在胚胎发育过程中至少出现3种色素细胞[29]。色素的出现一般都是伴随着器官的发育、完善和功能化,而大泷六线鱼从胚胎后期一直到幼鱼前期的蓝绿色还具有特殊的生态学意义,即通过拟色逃避敌害[30]。在胚胎发育过程中仅出现一种色素细胞的经济鱼类很少,如七带石斑鱼(Epinephelusseptemfasciaius)、条斑星鲽(Veraspermoseri)[30]。这可能与石斑鱼的发育速度快,仔鱼在发育前期维持透明可以降低被摄食风险有关;而条斑星鲽是低温鱼类,除了卵径大外,其色素发育也可能受温度调控,导致其红色素细胞的发育和分化过缓。

本试验中,绿鳍马面鲀在胚胎时期消化腔上侧出现浅褐色的色素团,是色素母细胞尚未分化为黄色素细胞的缘故,4日龄后开始明显。这种褐色的表现在其他鱼类的胚胎发育过程中也常见,说明在胚胎期区分不同色素细胞的意义不大,色素母细胞的分化早晚具有明显的种属特异性。

3.2 绿鳍马面鲀主要色素细胞发育过程和形态变化

鱼类色素体仅在色素细胞内发生形态变化,因此鱼类早期发育的色素形态即为色素细胞的形态[6]。绿鳍马面鲀黑色素表现的形态包括细树枝状、雪花状和最终的大点状(可扩散为小雪花状),这类似于其他硬骨鱼类包括半滑舌鳎(Cynoglossussemilaevis)、褐牙鲆等鲆鲽类。在发育过程中,细树枝状黑色素细胞最少,而且主要出现在尾鳍发生过程中。在新生色素区域,即在刚刚出现色素的地方,黑色素均表现为小点状,且缺乏扩散能力。18日龄绿鳍马面鲀仔鱼雪花状或者枝条状的黑色素减少或形态上变小,至28日龄皮肤表面几乎所有的黑色素均表现为点状。这是由于硬骨鱼类的黑色素细胞分为幼体和成体两种形态,幼体色素较大而成体色素较小。因此,从色素形态可以看出该阶段(18~28日龄)是黑色素细胞的变态过程,而对应的18日龄仔鱼形态上的变化就是仔鱼幼鳍鳍膜消失,各个奇鳍鳍条(包括背鳍、臀鳍和尾鳍)开始形成,第一背鳍鳍棘硬化,腹鳍退化完成,发育进入稚鱼阶段。在这一点上,黑色素的变化过程及对应的仔鱼发育进程与黑棘鲷类似[25]。40日龄形成的类似于平行于头尾轴的色素条带,是绿鳍马面鲀最终体色模式形成的过度体色模式,与黄色为主的仔鱼体色和成鱼蓝绿色鳍条为主躯干的体色模式明显不同。

同样,绿鳍马面鲀黄色素最先表现为点状(图1a),随着发育的进行,开始扩散为无特定形态的色素类型,其中在6~16日龄黄色素最为丰富,并对体色起到重要的调节作用。16日龄后绿鳍马面鲀除了第一背鳍鳍棘膜上的黄色素明显存在外,仔鱼黄色素逐渐减少和消退。实际上,绿鳍马面鲀成体也有黄色素分布,包括鳍条和躯干部,但宏观上无法观察到黄色素,推测主要原因可能有两点:一是黄色素细胞数量少,色素含量少,无法对体色起作用;二是绿鳍马面鲀成体黑色素细胞更加密集,黄色素被掩盖,导致黄色素宏观上不明显。如同腹鳍的退化,绿鳍马面鲀的色素细胞在适应性进化后体色调节能力差,色素细胞自身调节色素的聚集和扩散的能力下降,这也是成年的绿鳍马面鲀的体色十分稳定的原因之一,即使在应激状态下也很少有体色的变化,而其他硬骨鱼类如真鲷(Pagrusmajor)或鲆鲽类等都有很强的生理性体色调节能力[31-33]。

鱼类虹彩色素又称鸟粪色素,该类型色素细胞本身并没有色彩,是其纳米结构的特定排列方式反射固定光线呈现的色彩,因此我们经常会看到鱼类身体上闪闪发光的不同色彩的体色,虹彩色素的主要作用包括集群、繁殖(婚姻色)、躲避敌害等[34]。虹彩色素本质作为反光板,主要是根据形态来反射光线而呈现为不同的颜色,但没有固定的形态。虹彩色素3日龄首先出现于眼球,10日龄后逐渐在腹腔聚集,至21日龄扩散至鳃盖骨,28日龄扩散至躯干部。本试验观察的绿鳍马面鲀眼球黑色素与虹彩色素的快速沉积,与其眼球功能的完善相关,包括外源摄食的启动,根据光线的强弱调节虹彩色素的位置来吸收或者避免过多的光线进入眼睛,在这点上可能与头足类动物相似,具有保护眼球的作用[35]。分布于腹腔及躯干的虹彩色素的具体作用尚不清楚,部分学者认为虹彩色素可用于伪装保护自身不被摄食,通过身体的反光特性(主要是鳞片上的色素细胞)使其在水中成为一个直立的镜子,使鱼体免受来自任何水平方向的攻击[36],这可以解释该时期绿鳍马面鲀腹腔以及躯干的虹彩色素细胞的作用同样是通过镜子效应来伪装保护自身不被摄食,结合其背鳍鳍棘和腹鳍鳍棘的存在(可以保护其上下方的攻击)[19],使得鱼体可以在任何方向都减少被摄食的可能性。

类似于其他脊椎动物,大部分硬骨鱼类缺乏蓝绿色色素细胞,因此多数鱼类的蓝绿体色本质上为结构色,或称物理色,而不是色素性蓝色,即蓝色的出现是由于不同黑色素细胞、黄色素细胞或者虹彩色素细胞等之间通过不同密度、不同深度、光线的不同折射等导致其表现为蓝色或者绿色。大泷六线鱼的蓝绿色布满全身躯干,是真实存在的蓝色,通过甲醛固定,可得到蓝绿色的甲醛溶液,笔者推断为胆绿素,类似于颌针鱼类的蓝绿色骨骼。200日龄的绿鳍马面鲀背鳍和腹鳍的绿色很淡,解剖后取幼鱼的不同鳍条,通过压片法进行显微观察发现,绿色的本质仍是黑色素,虽然鳍条处显示浅绿色,但其本质是否为结构色尚不确定。绿鳍马面鲀是否与大泷六线鱼类似,合成胆绿素用于体色模式形成这一生态学功能还需要进一步研究。

从色素体的形态变化上来看,绿鳍马面鲀色素细胞不发达。自然界绿鳍马面鲀分布于80~120 m水深[11],随个体规格增大分布水域更深。如关健等[19]描述,随着食浮游生物习性的巩固、游泳能力的下降以及对底层生活的日渐适应导致光线缺失,是其色素细胞系统发生过程中逐渐退化或适应性改变其数量、大小以及变化模式等的主要因素。

4 结 论

通过对绿鳍马面鲀早期发育过程中体色和色素细胞的分布及形态变化进行连续观察发现,绿鳍马面鲀仔鱼黑色素和黄色素在胚胎时期出现。随着发育过程,幼体黑色素形状由点状逐渐变成树枝状和雪花状,28日龄幼体黑色素完全被成体黑色素替代,形态上再次变为点状;仔鱼黄色素主要参与体色调节,在16日龄后逐渐减少和消失;虹彩色素出现较晚,3日龄在眼球上端出现,与眼球功能完善有关,后扩散至腹部(8~10日龄)、鳃盖骨附近(21日龄)及躯干部(28日龄);40日龄稚鱼,躯干部体色主要表现为横向黑色暗纹,属于过度体色模式;200日龄幼鱼,体色模式与3龄成鱼一致。本试验结果可为绿鳍马面鲀体色调控研究提供科学依据。